| 文字サイズ |

|---|

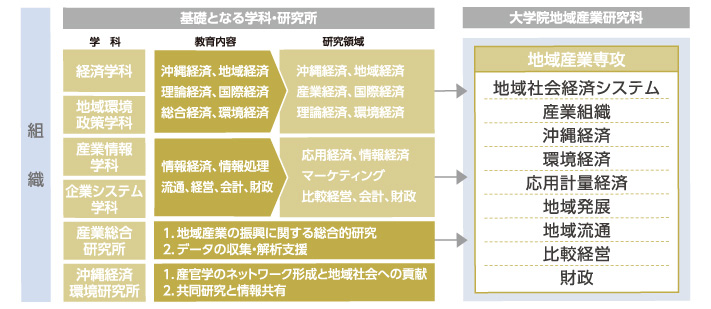

地域産業専攻

地域産業専攻の特徴

とりわけ、沖縄県は島嶼地域であり、天然資源の乏しいなかでは、有能な企業者としてのクリエイティブな能力、つまり自分の皮膚で感じ、自分の頭で考え、方向づける能力および、自ら情報を発信する能力を涵養することが大切であり、このための機会を提供することが、この専攻の役割だと考えております。

具体的には企業、行政および教育などの実務現場での実践的な課題に迅速に対処しうる能力、つまり自らの専門性と総合的な知識を実社会において応用し、地域経済発展の原動力となり得る高度の企業者活動を促進することを目指します。

基礎となる学科・研究所

地域産業セミナー(1年次必修科目)

まず、修士課程における学習・研究の進め方の基本を学び、次に経済学系、商学系の幅広い知識を学ぶことにより、専門領域における学習をより深化させることができます。また、1年次の必修科目として設定しており、学生が相互に啓発し、学習、研究を深めていくことをねらいとしています。

教育課程の構成(専門科目域)

地域社会経済システム

産業組織

沖縄経済

環境経済

応用計量経済

地域発展

地域流通

比較経営

財政

履修方法に関しても、他の大学院や研究科との単位互換などを設けることにより、大学院学生個々のニーズに合致し実務応用能力に富んだ学際的な専門性の深化が図れるよう配慮しています。

専攻内容(授業科目)

| 募集領域 | 専門科目領域 | 領域必修科目 | |

|---|---|---|---|

| 経済 | 地域社会経済システム | 地域社会経済の活性化・自立化という観点から、島嶼地域、アジア諸地域の事例分析に主眼を置く | ■地域社会経済システム特殊研究Ⅰ ■地域社会経済システム特殊研究Ⅱ ■地域社会経済システム特論 |

| 産業組織 | 産業システムの視点から、多様な地域経済・政策の分析に主眼を置く | ■産業組織特殊研究Ⅰ ■産業組織特殊研究Ⅱ ■産業組織特論 | |

| 沖縄・環境経済 | 沖縄経済 | 地域の視点から沖縄経済の構造の定性的・定量的分析に主眼を置く | ■沖縄経済特殊研究Ⅰ ■沖縄経済特殊研究Ⅱ ■沖縄経済特論 |

| 環境経済 | 企業活動と地域の環境という観点から環境の経済的価値に関する定量的分析に主眼を置く | ■環境経済特殊研究Ⅰ ■環境経済特殊研究Ⅱ ■環境経済特論 | |

| 経営 | 地域流通 | 国際流通を念頭に置いて定量的な地域流通の分析に主眼を置く | ■マーケティング特殊研究Ⅰ ■マーケティング特殊研究Ⅱ ■マーケティング・マネジメント特論 |

| 比較経営 | 国際比較の視点から日本的な企業経営のあり方についての分析に主眼を置く | ■比較経営特殊研究Ⅰ ■比較経営特殊研究Ⅱ ■比較経営特論 | |

| 産業情報 | 応用計量経済 | 各種データ解析手法を用いた地域産業・社会の定量的分析に主眼を置く | ■経済情報統計解析特殊研究Ⅰ ■経済情報統計解析特殊研究Ⅱ ■経済情報統計解析特論A |

| 地域発展 | 地域産業振興の視点から環境との調和のとれた振興方策の定性的・定量的分析に主眼を置く | ■地域発展特殊研究Ⅰ ■地域発展特殊研究Ⅱ ■地域発展特論 | |

| 財政 | 財政 | 経済学の視点からわが国税制と財政政策の分析に主眼を置く | ■財政学特殊研究Ⅰ ■財政学特殊研究Ⅱ ■財政学特論 |

| 専門深化を支援する開設科目群 | 複合的に知識を広げるための特別開設科目群 |

|---|---|

| ■経済情報統計解析特論B ■応用マクロ経済学特論 ■地域経済計量分析特論 ■地方財政特論 ■地域資源経済特論 ■財務会計特論 ■地域小売業特論 ■地域経済政策特論 ■商学特論 ■情報資源管理特論 ■観光情報処理特論 ■意思決定特論 ■人的資源管理特論 | ■経済学特論 ■ビジネス特論 ■数理経済情報特論 ■インターネット・マーケティング特論 ■マーケティング・コミュニケーション特論 |

修了後の進路

・企画・立案

・資格取得

・ベンチャー起業

・他大学博士課程進学

・生涯学習

院生からのメッセージ

地域産業専攻 産業組織領域

私は本学の経済学科を卒業後、地域産業研究科に進学しました。大学院へ進学した理由は、大学生時代に学んだ経済学の中でも特に行動経済学に関心を持ち、人の意思決定や集団内での行動メカニズムをより深く探求したいと考えたためです。

大学院では、専攻主任の先生をはじめ、他の先生方からも専門的な知見に基づいた丁寧なご指導や的確な助言をいただけるため、安心して研究を進めることができます。また、講義を通じて専門的な知識を学ぶだけでなく、学生同士の議論や交流を通じて、自分では気づくことができなかった新たな視点や発想に触れる機会も多く、日々刺激を受けながら学びを深めています。

研究を進める中で、思い悩むことや壁に直面することもありますが、そのたびに先生方や先輩方の温かいサポートに支えられ、常に前向きに研究に取り組むことができています。

大学院修了後は、ここで培った知識や専門性に加え、研究活動を通じて得られた思考力や情報分析能力を活かし、社会や実務の現場においても柔軟かつ論理的に物事に取り組み、持続的な発展に貢献していきたいと考えています。

地域産業専攻 地域流通領域(2024年度修了)

私は中国の湖北科技学院(Hubei University of Science and Technology)を卒業し、日本文化や沖縄の経済に興味を持ち、関心を深めました。特に、観光業をはじめとする沖縄の地域経済の発展や、地元企業の成長戦略についてより体系的かつ専門的に学びたいと考えるようになりました。このような背景から、実践的な研究環境が整っている本大学院への進学を決意しました。

実際に入学してみて、本学には学びに集中できる環境が整っていると感じています。大学院生専用の自習室があり、研究に必要な資料や設備も充実しているため、自分のペースでじっくりと研究を進めることができます。また、海の近くにあるキャンパスは開放的な環境に恵まれており、研究の合間にリフレッシュできる点も魅力の一つです。教授や学生同士の交流も活発で、さまざまな視点から意見を交わすことで、新たな発見があるのも刺激になります。

大学院での学びを通じて、沖縄経済の発展に貢献できるような視点を養い、将来的には地域に根ざしたビジネスや政策立案にも関わっていきたいと考えています。充実した学びの環境の中で、自分の興味を追求できることに感謝しながら、これからも研究を続けていきたいと思います。

2024年度修了生 修士論文テーマ一覧

●ライブコマースにおける中国Z世代の衝動買いとその影響要因に関する考察

●沖縄県における観光産業の高付加価値化に関する定量的研究― 中国人観光客の重回帰モデル分析とテキストマイニング分析を中心に ―