| 文字サイズ |

|---|

英米言語文化専攻

英米言語文化専攻の特徴

異文化接触の経験を学術教育研究に活用

英米言語文化専攻とは

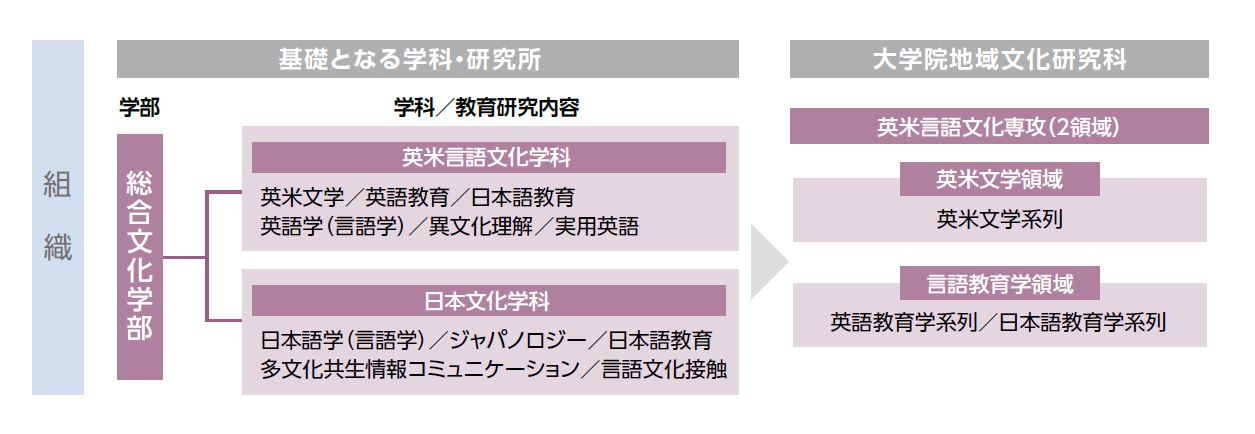

基礎となる学科・研究所

また南島文化研究所は本専攻と関連する施設です。

教育課程の構成(領域)

英米文学領域

言語教育学領域

専攻内容(授業科目)

| 領域 | 授業科目 |

|---|---|

| 英米文学領域 | ■英米文学特殊研究ⅠA・ⅡA ■英米文学特殊研究ⅠB・ⅡB ■英米批評特論Ⅰ・Ⅱ ■英米演劇特論Ⅰ・Ⅱ ■英米小説特論Ⅰ・Ⅱ ■英米詩特論Ⅰ・Ⅱ ■英米文学特論 |

| 言語教育学領域 | 【英語教育学系列】 ■言語教育学特殊研究ⅠA・ⅡA ■言語教育学特殊研究ⅠB・ⅡB ■英語教育学特論Ⅰ・Ⅱ ■英語学特論 ■言語教育実習Ⅰ ■マルチリンガル教育特論 ■社会言語学特論 |

| 【日本語教育学系列】 ■言語教育学特殊研究ⅠC・ⅡC ■言語教育学特殊研究ⅠD・ⅡD ■日本語教育学特論Ⅰ・Ⅱ ■日本語学特論 ■言語教育実習Ⅱ ■マルチリンガル教育特論 ■社会言語学特論 | |

| 共通選択科目 | ■英米文化特論 ■ヨーロッパ文化特論 ■アジア文化特論 ■多文化間教育特論 ■言語とメディア ■英語論文の書き方Ⅰ・Ⅱ ■日本語論文の書き方Ⅰ・Ⅱ |

修了後の進路

・教育行政の企画立案

・上級免許取得

・有職者の再教育

・他大学博士課程進学

・生涯教育

・海外への留学および就職

・交流・文化事業企画

院生からのメッセージ

英米言語文化専攻 言語教育学領域 日本語教育学系列

観光が主な産業の沖縄では、宿泊業に従事する外国人が今後も増加することが見込まれています。私は本学の日本文化学科卒業後、県内ホテルで約8 年間働く中で、宿泊業を目指す外国人への支援が十分でないことに気づきました。能力があっても言葉の壁で採用されなかったり、力を発揮できない姿をみて、この課題を解決したいという思いが日本語教育を専門的に学ぶきっかけとなりました。

大学院での学びは想像以上に充実しています。講義は少人数で、先生方が一人ひとりの関心や疑問に熱心に向き合ってくれます。緊張しがちな私でも質問しやすい雰囲気で、自分の意見を自由に発言でき、それを真摯に受け止めてもらえる環境のありがたみを日々感じています。また、社会経験豊富な学友との交流は、「こんな見方もあるんだ」と視野が広がる瞬間が多くあります。互いの経験を共有し、刺激し合える仲間との出会いも大きな収穫です。

修了後は、日本語教育の知識と宿泊業界での経験を活かし、宿泊業界で働く外国人の方々が自分の能力を十分に発揮できるよう支援したいと考えています。日本語教育と宿泊業界をつなぐ架け橋となり、一人でも多くの人が言葉の壁を越えて活躍できるようサポートする人材になることが私の目標です。

英米言語文化専攻 言語教育学領域 日本語教育学系列

私は香港の大学で日本研究を専攻し、卒業後、香港の小中学校で日本語教育に携わってきました。大学時代に1年間の日本留学を経験しましたが、知識不足を実感し、さらなる学びを求めて本学への進学を志望しました。

大学院では少人数制の授業により、さまざまな分野で経験豊富な先生方から丁寧な個別指導を受けています。院生同士の活発な議論を通して学びを深める機会も多くあります。本専攻は英米言語文化専攻に属しているため、日本語教育だけでなく英語教授法も学べ、言語教育全般への視野を広げることができました。

また、集中講義では学外の専門家から実践的な指導法を学び、沖縄文化についても学ぶ貴重な経験となりました。沖国大の留学生向け奨学金制度により、経済的負担も軽減されています。

大学院での学びを通じて、私は日本語教育に関する理論的な知識だけでなく、実習などにより実践的な指導スキルも身につけつつあります。今後は、大学院で得た知識を生かし、日本語教育の現場で実践していきたいと考えています。また、日本語教育を通じて異文化理解や多文化共生の大切さを伝えることに努めていきたいと思います。

2024年度修了生 修士論文テーマ一覧

●『ハックルベリー・フィンの冒険』から考えるアメリカ的自由

●外国人技能実習生のための日本語教育のあり方―入国後講習を通して―