| 文字サイズ |

|---|

法律学専攻

法律学専攻の特徴

多様な教育法による法の実像への接近

法政策と法解釈の相互補完的研究の推進

地域社会の法的諸問題の研究の支援

実務と研究との有機的結合

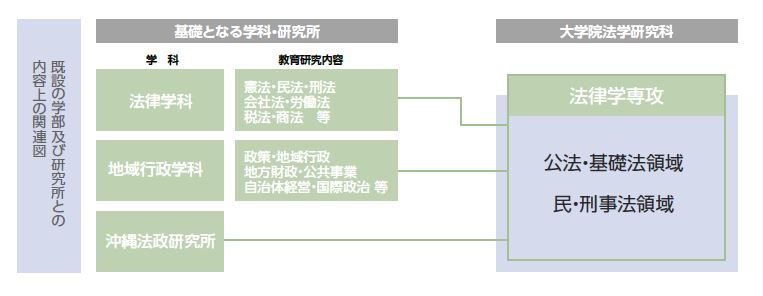

基礎となる学科・研究所

法学部附置の沖縄法政研究所は、本研究科を支える重要な関連施設です。

教育課程の構成

公法・基礎法領域

民・刑事法領域

専攻内容(授業科目)

| 領域 | 授業科目 |

|---|---|

| 公法・基礎法領域 | ■公法特殊研究Ⅰ・Ⅱ ■憲法特論Ⅰ・Ⅱ ■行政法特論Ⅰ・Ⅱ ■基礎法特殊研究Ⅰ・Ⅱ ■法哲学特論Ⅰ・Ⅱ ■税法特殊研究Ⅰ・Ⅱ ■税法特論Ⅰ・Ⅱ ■国際法特論Ⅰ・Ⅱ ■国際法特殊研究Ⅰ・Ⅱ |

| 民・刑事法領域 | ■刑事法特殊研究Ⅰ・Ⅱ ■刑法特論Ⅰ・Ⅱ ■民事法特殊研究Ⅰ・Ⅱ ■商法特論Ⅰ・Ⅱ ■民事訴訟法特論Ⅰ・Ⅱ ■刑事政策特論Ⅰ・Ⅱ ■民法特論Ⅰ・Ⅱ ■家族法特論Ⅰ・Ⅱ ■国際私法特殊研究Ⅰ・Ⅱ ■国際私法特論Ⅰ・Ⅱ ■労働法特殊研究Ⅰ・Ⅱ ■労働法特論Ⅰ・Ⅱ |

| 各領域共通 | ■法律学特論Ⅰ(総合法律学Ⅰ) ■法律学特論Ⅱ(総合法律学Ⅱ) ■法律学特論Ⅲ(インターンシップ) ■法律学特論Ⅳ(税法Ⅰ) ■法律学特論Ⅴ(税法Ⅱ) |

修了後の進路

・行政の企画・立案調整・評価

・民間企業の法務

・他大学博士課程進学

・上級免許取得

・有識者の再教育

・交流・文化事業企画

・生涯学習

院生からのメッセージ

法律学専攻 公法・基礎法領域

私は本校法学部を卒業後、金融機関に就職しました。私は融資担当として採用されたため、融資を通じて社会経済の発展に貢献したいという思いから、法律、金融、会計を中心とした学習を行なってきました。しかし、学習を深めていくにつれて、これら三つの知識を活かせる「税理士」という職業に興味を持ちました。このまま融資担当としてのキャリアを積み重ねるか、難関資格である税理士に挑戦するか迷いましたが、本校大学院の入学試験に合格したことをきっかけに退職を決意し、税理士を目指すことに決めました。

法律学専攻の院生は全員が税理士志望であり、実務経験者においては業界内の情報共有ができる良い環境です。実務経験がない方でも、税理士試験で勉強した内容と実務の取り扱いの違いを学べることは有用だと思います。講義内容は税法論文の執筆がメインですが、民法等の基礎的な法律も学ぶことができるため、非常に良いカリキュラムです。

私は現在税理士法人に勤務していますが、未経験の業界ということもあって分からないことだらけです。しかし、大学院での学習を通じて、疑問に対しては徹底的に調べ上げるという力を養うことができました。将来は税務に加えて、事業経営サポートが可能な税理士を目指していきます。

法律学専攻 公法・基礎法領域

私は沖縄国際大学の産業情報学部から本大学院に進学しました。学部の講義を通して、会計や税法、マーケティングを学ぶ中で、税理士という職業に興味を持ち、法学研究科に進学することを決めました。法学部出身ではなかったのですが、先生方の丁寧な指導のおかげで研究に取り組むことができています。

大学院での学びは、税法の知識を深めるだけでなく、論理的思考力や調査・分析能力を養う貴重な機会となります。私自身、大学院での学びを通じて、税法の条文解釈や判例分析の重要性を実感しました。税法は頻繁に改正されるため、条文を単に暗記するのではなく、その背景や趣旨を理解することが不可欠です。本研究科では、先生方の丁寧な指導のもと、税法を体系的に学ぶことができ、実務で求められる応用力を身につけることができます。

また、本大学院は税理士志望の方が多く、税理士試験の対策についても話をきくことができます。沖縄国際大学大学院法学研究科は、税理士を目指す方にとって最適な学びの環境が整っています。

本大学院修了後は、沖縄の企業をサポートする税理士を目指していきたいです。

2024年度修了生 修士論文テーマ一覧

●公益法人等に対する収益事業課税制度についての一考察

●生命保険金の非課税所得該当性についての一考察

●第二次納税義務制度にかかる一考察 -第二次納税義務者の権利救済について-

●源泉徴収義務についての一考察 -役員等による横領等と源泉徴収の要否の問題を中心に-