| 文字サイズ |

|---|

人間福祉専攻

人間福祉専攻の特徴

人間の諸問題に適切に対応できる人材の養成

社会人・有識者教育の重視

社会に必要とされる実践的カリキュラム

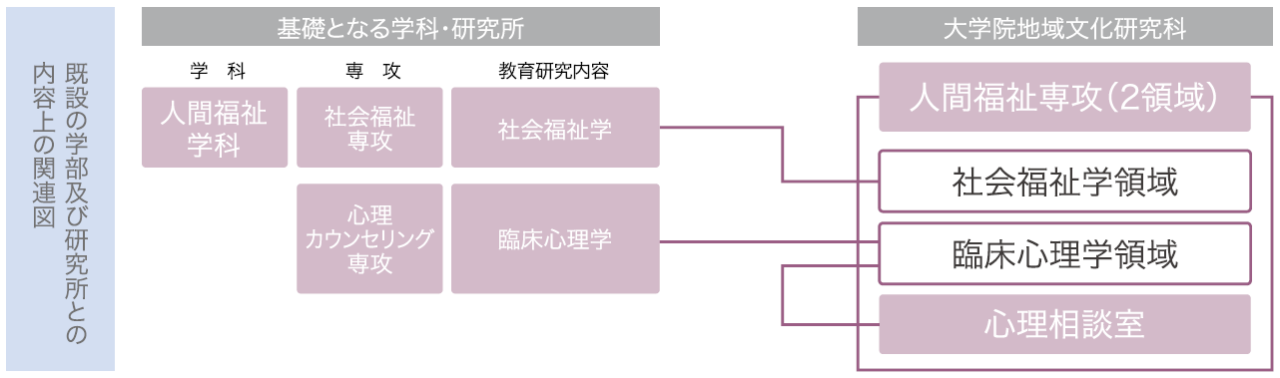

基礎となる学科・研究所

心理相談室とは

教育課程の構成(領域)

社会福祉学領域

臨床心理学領域

臨床心理学領域は、公認心理師法に定められたカリキュラムを設置し、かつ、財団法人・日本臨床心理士資格認定協会の実施する「臨床心理士」の資格試験に関する受験資格を有する大学院(1種)として指定されています。本領域修了後には、公認心理師国家試験と臨床心理士試験の両方の受験資格が得られます。

専攻内容(授業科目)

| 領域 | 授業科目 |

|---|---|

| 専門基礎科目 | ■人間福祉特論 ■保健医療分野に関する理論と支援の展開 |

| 社会福祉学領域 | ■人間福祉特殊研究ⅠA ■人間福祉特殊研究ⅠB ■人間福祉特殊研究ⅠC ■人間福祉特殊研究ⅠD ■人間福祉特殊研究ⅠE ■人間福祉特殊研究ⅡA ■人間福祉特殊研究ⅡB ■人間福祉特殊研究ⅡC ■人間福祉特殊研究ⅡD ■人間福祉特殊研究ⅡE ■社会福祉研究法特論Ⅰ・Ⅱ ■社会福祉実践演習Ⅰ・Ⅱ ■先端社会福祉制度特論 ■保健医療福祉特論 ■社会福祉法制度特論 ■福祉老年学特論Ⅰ・Ⅱ ■子ども家庭支援特論Ⅰ・Ⅱ ■障害と支援・ケア特論Ⅰ・Ⅱ ■地域共生社会特論Ⅰ・Ⅱ ■社会心理学特論 ■対人援助特論Ⅰ・Ⅱ ■福祉分野に関する理論と支援の展開 |

| 臨床心理学領域 | ■臨床心理学特殊研究ⅠA ■臨床心理学特殊研究ⅡA ■臨床心理学特殊研究ⅠB ■臨床心理学特殊研究ⅡB ■臨床心理学特殊研究ⅠC ■臨床心理学特殊研究ⅡC ■臨床心理学特論Ⅰ ■臨床心理学特論Ⅱ ■臨床心理特定演習Ⅰ(心理的アセスメントに関する理論と実践) ■臨床心理査定演習Ⅱ ■臨床心理面接特論Ⅰ(心理支援に関する理論と実践) ■臨床心理面接特論Ⅱ ■臨床心理基礎実習 ■心理実践実習Ⅰ ■臨床心理実習(心理実践実習Ⅱ) ■心理学研究法特論 ■心理統計法特論 ■人格心理学特論 ■司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 ■認知心理学特論 ■心理療法特論 ■教育分野に関する理論と支援の展開 ■臨床心理実習A ■臨床心理実習B ■社会心理学特論 ■社会倫理学特論 ■障害児(者)援助特論 ■福祉分野に関する理論と支援の展開 ■投映法特論 ■家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践 ■心の健康教育に関する理論と実践 ■産業・労働分野に関する理論と支援の展開 ■心理実践実習Ⅲ ■心理実践実習Ⅳ |

修了後の進路

社会福祉学領域

・社会福祉行政職員

・社会福祉協議会専門員

・一般病院における医療ソーシャルワーカー

・福祉系研究機関における研究者

・他大学博士課程への進学

・海外への留学及び就職

・福祉系専門学校講師

臨床心理学領域

・医療機関における公認心理師

・児童相談所等における児童心理司

・少年鑑別所等における心理職

・民間企業におけるカウンセラー

・他大学博士課程への進学

・海外への留学及び就職

大学院地域文化研究科人間福祉専攻臨床心理学領域は、公認心理師法に定められた公認心理師養成カリキュラムを設置するとともに、公益財団法人・日本臨床心理士資格認定協会の実施する「臨床心理士」の資格試験に関する受験資格を有する大学院(1種)として指定されています。本領域において、それぞれの資格に必要な科目を修得すると、公認心理師国家試験の受験資格および臨床心理士試験の受験資格が得られ、どちらも修了した年に受験することができます。

「公認心理師」は保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する者および関係者の理解、心理に関する相談及び助言、指導その他の援助、心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を、行うことを業とする者をいいます。「臨床心理士」は臨床心理学を学問的基盤に、心の問題の援助・解決・研究に貢献する専門家として認定する資格です。なお、公認心理師国家試験の受験資格を得るためには、公認心理師に対応したカリキュラムを持つ大学において公認心理師法に定められた25科目を修得し卒業する必要があります。2022年までの特例期間は、出身大学で履修した科目を上記25科目に読み替えることが可能とされています。科目の読み替えについては出身大学にお問い合わせください。

院生メッセージ

人間福祉専攻 社会福祉学領域

私は学部時代のスクールソーシャルワーク実習を通じ、教育現場で社会福祉の専門職として実践するには高度な知識と技術が求められると実感しました。そこで効果的な支援スキルを習得するため大学院への進学を決意しました。本大学院を選んだのは、自身の専門的関心を深められる研究環境が整っており、学部時代に指導を受けた教授のもとで学び続けたいと考えたためです。

入学後、特に魅力を感じたのは、議論を通じて学びを深められることです。学部でも理論や知識を学びましたが、大学院ではディスカッションを通じてそれらを自身の研究テーマに落とし込み、多角的な視点を得ることができます。授業での対話や先生方のフィードバックを受ける中で、研究の立ち位置を見直し、新たな視点を得る機会も多くあります。

現在は学校における子どもの権利擁護について研究を進めています。卒業後は専門職として根拠に基づく実践を行うとともに、自身の実践を研究に活かし、より効果的な支援の構築や共有を通じて、理論と実践の橋渡しができる人材を目指します。

本大学院には、新たな知見と深い学識を得るために最適な環境が整っています。ぜひその機会を活かしていただければと思います。

人間福祉専攻 臨床心理学領域

私は沖縄国際大学で4年間、心理学を学びました。在学中に適応指導教室でのボランティアを始め、さまざまな子どもたちと関わる機会を得ました。特に、不登校の児童・生徒への支援や、彼らを支える保護者や教師のサポートに関心を抱き、心理的支援の仕事に携わりたいという思いが芽生えました。その経験を通じて、より専門的な知識と支援技術の必要性を実感し、学びを深めるために本大学院へ進学しました。

本大学院のカリキュラムには、公認心理師・臨床心理士の資格取得に必要な科目が設置されており、附属心理相談室での実践的な実習に加え、医療・保健、教育、福祉など幅広い領域での学外実習が行われています。実践を重視した学びを通じて、現場で活かせる専門性を身につけることができる充実した環境が整っています。また、ディスカッション形式の講義が多く、積極的な意見交換を通じて論理的思考力や多様な視点を養うことができます。さらに、各分野で活躍されている先生方による丁寧な指導を受けられる点も大きな魅力です。

修了後は、本大学院で得た知識と経験を活かし、さまざまな社会的課題に対応できる心理的支援の専門家として社会に貢献したいと考えています。

2024年度修了生 修士論文テーマ一覧

●青年期女性の精神的自立が母親からの期待への葛藤対処方略に与える影響ー母親からの期待に対する受け止め方を踏まえてー

●大学生における自己の多元性がアイデンティティと適応に及ぼす影響

●孤独感、孤独に対する捉え方が主観的幸福感、対人ストレッサーに与える影響について~親和動機に着目して~

●大学生における月経前症候群(PMS)の症状とソーシャルサポートの関連の検討

●大学生における完全主義と社会的スキルが適応に及ぼす影響

●負の理想-現実自己の差異が自己内省と自己反芻および精神的健康に及ぼす影響の検討

●援助要請スキルと利益・コストの予期が援助要請スタイルへ及ぼす影響

●友人親密化進度ごとのセルフ・モニタリングによる自己開示の適切性と青年期の被受容感との関連

●反すうを持続しやすい状況と反すうの思考内容の検討