| 文字サイズ |

|---|

南島文化専攻

南島文化専攻の特徴

南島の地域特性

南島文化専攻は、南島地域の文化を教育研究の対象としています。南島地域とは、琉球文化圏を構成する南西諸島の島嶼地域、すなわち屋久島・種子島と奄美諸島の間のトカラ海峡に東西に引かれた生物地理学上の境界線である渡瀬線から、八重山諸島の一つ与那国島と台湾の間に引かれた南先島諸島線までの間の地域をさします。

南島文化は琉球文化の別称でもあります。この地域は、台湾・中国・韓国・朝鮮・フィリピンと隣接していることから、東アジアおよび東南アジアとの文化交流地点になっていること、琉球王国の形成発展を軸に独自の歴史をたどってきたこと、それ故にこの地域の文化が日本の中でも独自性を有していることは広く知られています。

文化の伝播ルート、地域的個別形態、変容過程の分析

研究対象の領域と地域

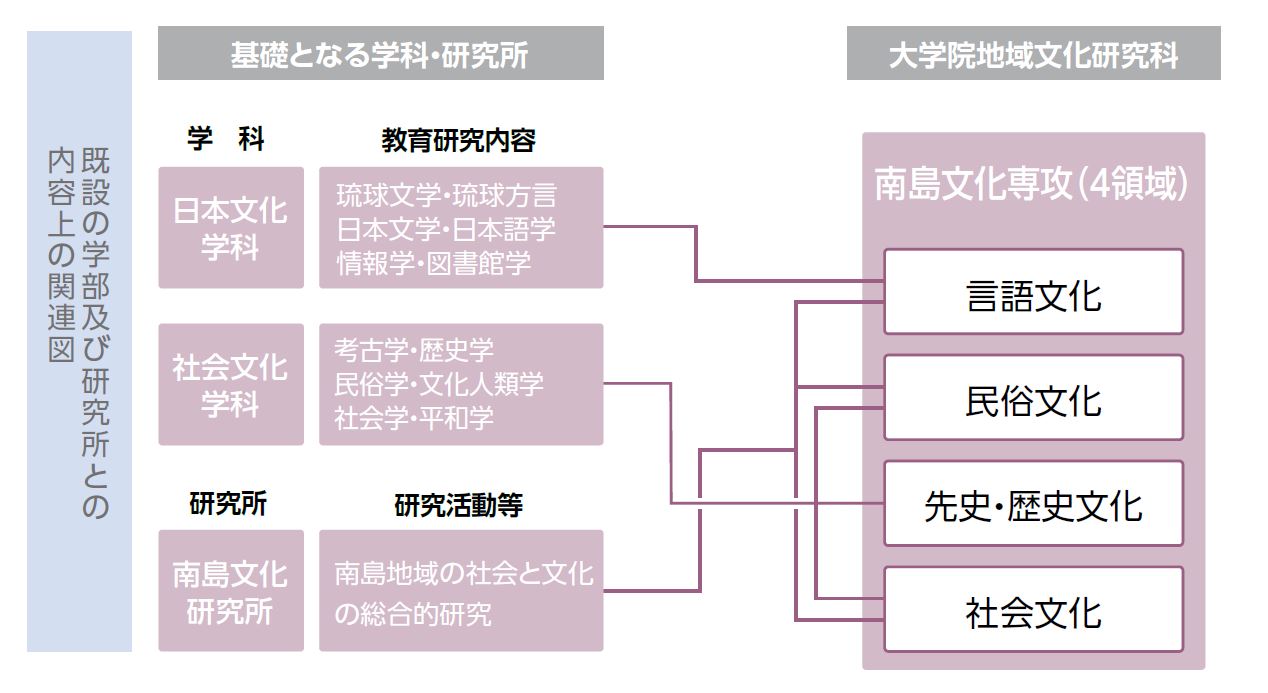

基礎となる学科・研究所

また南島文化研究所は、本研究科を支える重要な関係機関です。

教育課程の構成(領域)

言語文化領域

民俗文化領域

先史・歴史文化領域

社会文化領域

専攻内容(授業科目)

| 領域 | 授業科目 |

|---|---|

| 言語文化 | ■南島言語文化特殊研究Ⅰ・Ⅱ ■南島文学特論ⅠA・ⅠB ■南島方言学特論Ⅰ・Ⅱ ■日本古典文学特論ⅡA・ⅡB ■日本近現代文学特論ⅡA・ⅡB ■南島言語文化特論 ■日本言語文化特殊研究Ⅰ・Ⅱ ■南島文学特論ⅡA・ⅡB ■日本古典文学特論ⅠA・ⅠB ■日本近現代文学特論ⅠA・ⅠB ■南島芸能特論Ⅰ・Ⅱ ■国語教育学特論Ⅰ・Ⅱ |

| 民俗文化 | ■南島民俗文化特殊研究Ⅰ・Ⅱ ■東アジア文化人類学ⅠA・ⅠB ■東アジア文化人類学特論Ⅱ・Ⅲ ■南島民俗特論Ⅰ・Ⅱ ■南島民俗宗教特論Ⅰ・Ⅱ ■南島地理学特論Ⅰ・Ⅱ ■地理教育学特論 ■民族誌特論 |

| 先史・歴史文化 | ■南島先史文化特殊研究Ⅰ・Ⅱ ■南島歴史文化特殊研究Ⅰ・Ⅱ ■考古学特論Ⅰ・Ⅱ ■南島史学特論ⅠA・ⅠB ■南島史学特論ⅡA・ⅡB ■南島先史文化特論Ⅰ・Ⅱ ■アジア先史文化特論 ■文化財保存特論 |

| 社会文化 | ■南島社会文化特殊研究Ⅰ・Ⅱ ■南島社会特論Ⅰ・Ⅱ ■家族社会学特論Ⅰ・Ⅱ ■植民地社会特論Ⅰ・Ⅱ ■社会心理学特論Ⅰ・Ⅱ ■比較社会文化特論Ⅰ・Ⅱ ■現代社会文化特論 ■国際社会学特論 ■社会学研究法特論 ■社会統計学特論 |

修了後の進路

・教育行政の企画立案

・他大学博士課程進学

・上級免許取得

・有職者の再教育

・交流・文化事業企画

・生涯学習

院生からのメッセージ

南島文化専攻 言語文化領域

私は大学の4 年間で『万葉集』に出会い、その中の歌人である「額田王」に魅かれました。卒業論文でも「額田王」について研究しましたが、良い成果が得られず、大学院でより『万葉集』を学び「額田王」を知りたいと考え、大学院に入学しました。大学院では、近代という視点で『万葉集』を考え、「額田王」を分析して、修士論文に取り組んでいます。

大学院では、自分自身の研究領域と南島文化専攻本来の講義内容と関連付けながら、講義を進めることができます。また、講義や東御回りの聖地巡りや軽便鉄道跡巡りなどのフィールドワークでの経験は、沖縄について更なる関心が生まれ、沖縄の現状について考えるきっかけとなりました。

大学院は研究発表や研究会参加の機会なども多く、修士論文に向けてステップアップができます。図書館も含めて、資料や文献が充実しているので、研究の悩みのヒントがすぐに見つかります。

修士課程修了後は、博士課程に進みたいと考えているため、大学院での機会と施設をしっかりと活用しながら日々研究に励んでいきたいと思います。

南島文化専攻 先史・歴史文化領域

私は、学部生の頃から本学の考古・先史学ゼミで考古学を学んできました。しかし、真剣に考古学を学んでいたといえるような学生ではなかったと思います。それでも、ゼミの実習や講義などを通して、次第に考古学や埋蔵文化財の仕事に将来就きたいと考えるようになり、もっと考古学について学びたいと考えたため、本学大学院への進学を志望しました。

本学大学院への入学後は、考古学についてはもちろんのこと、多くの講義で先生とマンツーマンや少人数で学ぶことができ、とても有意義な時間を過ごすことができています。本学の講義の多くは夜間に組まれているため、日中の時間は学部生の講義にTA として参加したり、考古ゼミの実習に学部生と一緒に参加したりしながら、考古学や発掘調査について改めて学ぶことができています。また、本学図書館や考古学・歴史学研究室にある膨大な数の蔵書、沖縄国際大学考古学研究室が収蔵している遺物なども研究に活用することができ、本学の環境にとても満足しています。

本学修了後は、本学で学んだことを糧に研究を継続していき、地域の多くの方々が考古学や埋蔵文化財に興味を持つきっかけを作れるような埋蔵文化財職員を目指したいです。

2024年度修了生 修士論文テーマ一覧

●世代別の沖縄方言再話にみられる言語表現の特徴について

●沖縄県の内水面漁業と食文化 ― 比謝川の事例から ―

●沖縄闘牛の文化的価値の探求 ― 闘牛育成と振興に向けた取り組み ―