| 文字サイズ |

|---|

沖縄国際大学トップ > 沖縄法政研究所トップ > 講演会

講演会

2024(令和6)年度

〇第50回講演会「比嘉幹郎博士(政治学)の研究と活動 そして出会った人々」(2024/10/19)

2023(令和5)年度

〇第49回講演会「沖縄の引き延ばされた占領」(2023/10/21)

2022(令和4)年度

〇第48回講演会「日本・沖縄における過去の変遷と今後の留意点」(2022/12/10)

〇第47回講演会「アメリカ統治下の日米琉関係」(2022/11/12)

2021(令和3)年度

〇第46回講演会「これからの辺野古をめぐるいくつかの課題 -軟弱地盤、活断層、土砂採取-」(2021/6/19)

〇第45回講演会「住民の抗告訴訟について ― 原告適格が認められたことの意義 ―」(2021/5/28)

2020(令和2)年度

〇第44回講演会「震災に学ぶ 大槌:現場からの報告」(2020/12/5)

2019(令和元)年度

〇第43回講演会「犠牲者の記録をのこし語り継ぐこと ― 戦災も震災も ― 岩手県大槌町と沖縄県渡嘉敷村での調査から」(2020/2/15)

〇第42回講演会「紛争と平和 ~この沖縄から世界に出来ること~」(2019/7/13)

2018(平成30)年度

〇第41回講演会「刑事弁護が社会を変える -GPS捜査違法事件を中心に-」(2018/10/27)

〇第40回講演会「『建議書』は生きているー沖縄の現状がその証―」(2018/8/4)

2017(平成29)年度

〇第39回講演会「映像教育の可能性」(『沖縄現代史を見る』with沖縄映像祭 ー「地方の時代」映像祭提携企画ー)(2017/11/5)

2016(平成28)年度

〇第38回講演会「貧困を考える-子どもの成長発達と沖縄の明日」(2017/2/25)

2015(平成27)年度

〇第37回講演会「『観光の島』沖縄が問う-観光の未来を考える-」(「戦後70年」連続企画 沖縄の未来を考える )(2016/2/20)

〇第36回講演会「国境の島 沖縄が問う―自衛隊配備を考える」 (2016/1/30)

2014(平成26)年度

〇第35回講演会「沖縄の進路」(沖縄国際大学米軍ヘリコプター墜落事件10年連続企画「問われる沖縄アイデンティティとは何か」)(2014/7/21)

〇第34回講演会「子や孫たちに明るい沖縄を引き継ぎたい」(沖縄国際大学米軍ヘリコプター墜落事件10年連続企画「問われる沖縄アイデンティティとは何か」)(2014/6/21)

2012(平成24)年度

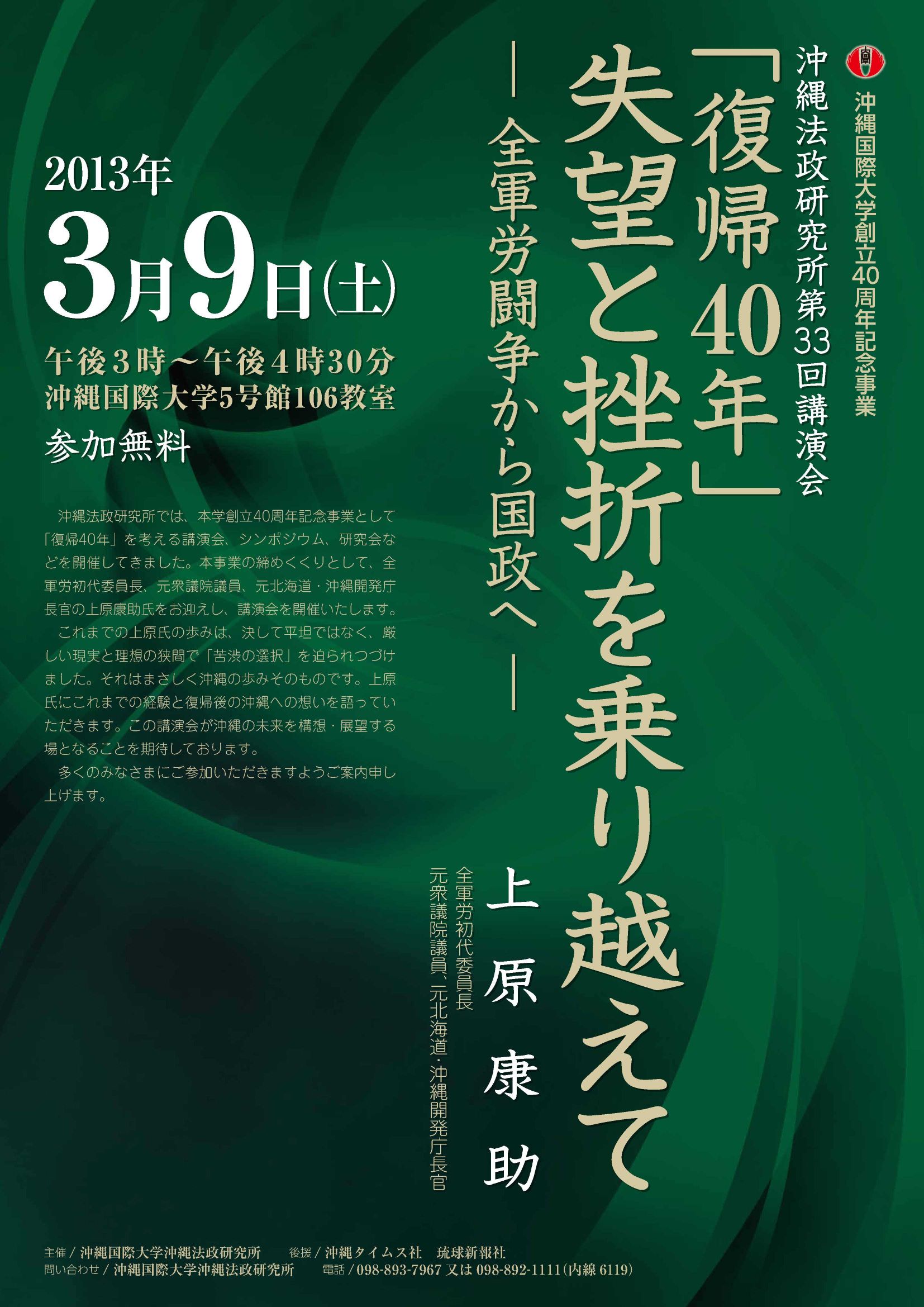

〇第33回講演会「『復帰40年』失望と挫折を乗り越えて」(2013/3/9)

〇第32回講演会「『復帰40年』屋良朝苗が遺したもの」(2012/11/6)

2011(平成23)年度

〇第31回講演会「性犯罪者の刑事裁判と処遇の実際 ―司法サポートプログラムを中心に―」(2011/11/10)

2010(平成22)年度

〇第30回講演会「企業結合法制の歴史と課題」(2011/3/11)

〇第29回講演会「沖縄の裁判員裁判の実情と課題」

〇第28回講演会「ジャーナリズムの現場から-沖縄の社会を切り開く視座-」(2010/6/2)

〇第27回講演会「逆境の裏には宝物がある」(2010/5/20)

2009(平成21)年度

〇第26回講演会「第三セクターの経営破綻と地方自治体の財政再建」(2010/3/10)

〇第25回講演会「イスラーム経済とイスラーム金融」(2010/2/12)

〇第24回講演会「カント平和論vs.ヘーゲル戦争論―東アジア共通政府論に向けて―」(2010/1/29)

〇第23回講演会「硫黄島と小笠原をめぐる日米関係-統治下の沖縄と沖縄返還過程の比較-」(2009/12/22)

〇第22回講演会「ボランティアコーディネーションの現状~刈谷市民ボランティア活動支援センターの取り組みから~」(2009/7/14)

〇第21回講演会「アメリカの陪審員制度に学ぶ―裁判員制度開始にあたって―」(2009/7/7)

〇第20回講演会「沖縄国際大学の学生に期待する~自立の時代の教育を考える~」(2009/6/17)

2008(平成20)年度

〇第19回講演会「宮古支庁・宮古民政府・宮古群島政府-戦後の宮古における「自治」の原点、1945年~1952年-」(2008/11/29)

〇第18回講演会「規制緩和と自治体 ― 公共交通の分野を素材として ― 」(2008/7/17)

〇第17回講演会「沖縄とジェンダー」(2008/5/21)

2007(平成19)年度

〇第16回講演会「平和力としてのジハード~内面的・倫理的イスラーム台頭の可能性~」(2008/2/14)

〇第15回講演会「沖縄における消費者の契約トラブルあれこれ~若者に多いトラブルを中心に~」(2007/10/17)

〇第14回講演会「政治をめぐる言葉」(2007/8/18)

〇第13回講演会『「みずからを直視する」とはどういうことか-君たちに期待する-』(2007/7/11)

2006(平成18)年度

〇第12回講演会「行政・発想の転換-群馬県太田市の自治体改革に学ぶ」(2007/1/11)

〇第11回講演会「個人情報保護制度-意義としくみ-」(2006/11/30)

〇第10回講演会「『らい予防法』は廃止されたけど…-ハンセン病患者への差別の歴史から何を学ぶか-」(2006/11/8)

〇第9回講演会「少年鑑別所の役割と最近の非行少年について」(2006/10/25)

〇第8回講演会「あまりにも違う日・伊の米軍基地事情」(2006/7/22)

2005(平成17)年度

〇第7回講演会「沖縄電子債権手形実証実験と沖縄発のIT立法~新法「電子債権法」の制定を目指して~」(2005/12/19)

2004(平成16)年度

〇第6回講演会「自治と改革」(2004/7/26)

2003(平成15)年度

〇第5回講演会「多重債務者問題の現状と法的対応」(2003/9/6)

2001(平成13)年度

〇第4回講演会「知的所有権法の今日的課題」(2001/4/21)

2000(平成12)年度

〇第3回講演会「人間の法-個人から人類まで」(2000/10/20)

〇第2回講演会「東アジア情勢と日米安保体制 -南北首脳会談のインパクト-」(2000/7/14)

1997(平成9)年度

〇第1回講演会「沖縄戦後50年 -政治の視点から-」(1998/3/27)

〇第50回講演会「比嘉幹郎博士(政治学)の研究と活動 そして出会った人々」(2024/10/19)

2023(令和5)年度

〇第49回講演会「沖縄の引き延ばされた占領」(2023/10/21)

2022(令和4)年度

〇第48回講演会「日本・沖縄における過去の変遷と今後の留意点」(2022/12/10)

〇第47回講演会「アメリカ統治下の日米琉関係」(2022/11/12)

2021(令和3)年度

〇第46回講演会「これからの辺野古をめぐるいくつかの課題 -軟弱地盤、活断層、土砂採取-」(2021/6/19)

〇第45回講演会「住民の抗告訴訟について ― 原告適格が認められたことの意義 ―」(2021/5/28)

2020(令和2)年度

〇第44回講演会「震災に学ぶ 大槌:現場からの報告」(2020/12/5)

2019(令和元)年度

〇第43回講演会「犠牲者の記録をのこし語り継ぐこと ― 戦災も震災も ― 岩手県大槌町と沖縄県渡嘉敷村での調査から」(2020/2/15)

〇第42回講演会「紛争と平和 ~この沖縄から世界に出来ること~」(2019/7/13)

2018(平成30)年度

〇第41回講演会「刑事弁護が社会を変える -GPS捜査違法事件を中心に-」(2018/10/27)

〇第40回講演会「『建議書』は生きているー沖縄の現状がその証―」(2018/8/4)

2017(平成29)年度

〇第39回講演会「映像教育の可能性」(『沖縄現代史を見る』with沖縄映像祭 ー「地方の時代」映像祭提携企画ー)(2017/11/5)

2016(平成28)年度

〇第38回講演会「貧困を考える-子どもの成長発達と沖縄の明日」(2017/2/25)

2015(平成27)年度

〇第37回講演会「『観光の島』沖縄が問う-観光の未来を考える-」(「戦後70年」連続企画 沖縄の未来を考える )(2016/2/20)

〇第36回講演会「国境の島 沖縄が問う―自衛隊配備を考える」 (2016/1/30)

2014(平成26)年度

〇第35回講演会「沖縄の進路」(沖縄国際大学米軍ヘリコプター墜落事件10年連続企画「問われる沖縄アイデンティティとは何か」)(2014/7/21)

〇第34回講演会「子や孫たちに明るい沖縄を引き継ぎたい」(沖縄国際大学米軍ヘリコプター墜落事件10年連続企画「問われる沖縄アイデンティティとは何か」)(2014/6/21)

2012(平成24)年度

〇第33回講演会「『復帰40年』失望と挫折を乗り越えて」(2013/3/9)

〇第32回講演会「『復帰40年』屋良朝苗が遺したもの」(2012/11/6)

2011(平成23)年度

〇第31回講演会「性犯罪者の刑事裁判と処遇の実際 ―司法サポートプログラムを中心に―」(2011/11/10)

2010(平成22)年度

〇第30回講演会「企業結合法制の歴史と課題」(2011/3/11)

〇第29回講演会「沖縄の裁判員裁判の実情と課題」

〇第28回講演会「ジャーナリズムの現場から-沖縄の社会を切り開く視座-」(2010/6/2)

〇第27回講演会「逆境の裏には宝物がある」(2010/5/20)

2009(平成21)年度

〇第26回講演会「第三セクターの経営破綻と地方自治体の財政再建」(2010/3/10)

〇第25回講演会「イスラーム経済とイスラーム金融」(2010/2/12)

〇第24回講演会「カント平和論vs.ヘーゲル戦争論―東アジア共通政府論に向けて―」(2010/1/29)

〇第23回講演会「硫黄島と小笠原をめぐる日米関係-統治下の沖縄と沖縄返還過程の比較-」(2009/12/22)

〇第22回講演会「ボランティアコーディネーションの現状~刈谷市民ボランティア活動支援センターの取り組みから~」(2009/7/14)

〇第21回講演会「アメリカの陪審員制度に学ぶ―裁判員制度開始にあたって―」(2009/7/7)

〇第20回講演会「沖縄国際大学の学生に期待する~自立の時代の教育を考える~」(2009/6/17)

2008(平成20)年度

〇第19回講演会「宮古支庁・宮古民政府・宮古群島政府-戦後の宮古における「自治」の原点、1945年~1952年-」(2008/11/29)

〇第18回講演会「規制緩和と自治体 ― 公共交通の分野を素材として ― 」(2008/7/17)

〇第17回講演会「沖縄とジェンダー」(2008/5/21)

2007(平成19)年度

〇第16回講演会「平和力としてのジハード~内面的・倫理的イスラーム台頭の可能性~」(2008/2/14)

〇第15回講演会「沖縄における消費者の契約トラブルあれこれ~若者に多いトラブルを中心に~」(2007/10/17)

〇第14回講演会「政治をめぐる言葉」(2007/8/18)

〇第13回講演会『「みずからを直視する」とはどういうことか-君たちに期待する-』(2007/7/11)

2006(平成18)年度

〇第12回講演会「行政・発想の転換-群馬県太田市の自治体改革に学ぶ」(2007/1/11)

〇第11回講演会「個人情報保護制度-意義としくみ-」(2006/11/30)

〇第10回講演会「『らい予防法』は廃止されたけど…-ハンセン病患者への差別の歴史から何を学ぶか-」(2006/11/8)

〇第9回講演会「少年鑑別所の役割と最近の非行少年について」(2006/10/25)

〇第8回講演会「あまりにも違う日・伊の米軍基地事情」(2006/7/22)

2005(平成17)年度

〇第7回講演会「沖縄電子債権手形実証実験と沖縄発のIT立法~新法「電子債権法」の制定を目指して~」(2005/12/19)

2004(平成16)年度

〇第6回講演会「自治と改革」(2004/7/26)

2003(平成15)年度

〇第5回講演会「多重債務者問題の現状と法的対応」(2003/9/6)

2001(平成13)年度

〇第4回講演会「知的所有権法の今日的課題」(2001/4/21)

2000(平成12)年度

〇第3回講演会「人間の法-個人から人類まで」(2000/10/20)

〇第2回講演会「東アジア情勢と日米安保体制 -南北首脳会談のインパクト-」(2000/7/14)

1997(平成9)年度

〇第1回講演会「沖縄戦後50年 -政治の視点から-」(1998/3/27)

第50回講演会「比嘉幹郎博士(政治学)の研究と活動 そして出会った人々」

沖縄法政究所では下記の通り、沖縄法政研究所第50回講演会「比嘉幹郎博士(政治学)の研究と活動 そして出会った人々」を開催いたしました。当日は、北は名護市から南は糸満市まで80余名の皆様が本学13号館301教室で、江上先生のご講演に耳を傾けられていらっしゃいました。講演中盤では江上氏とご一緒に比嘉幹郎氏の聞き取り調査を行われた宮城修氏(前琉球新報論説委員長)がコメンテーターとしてリモート登壇されました。

また、比嘉幹郎氏ご本人のゲスト登壇も叶い、講演会前半でのご挨拶のほか、後半では会場からの質問票の内容にお答えになる等、そのご健在ぶりと沖縄への深い愛情に触れることができました。

■日時・場所

2024(令和 6 )年10月19日(土)14:00~16:50

沖縄国際大学13号館 3 階301

■講師

江上能義 氏(琉球大学・早稲田大学名誉教授)

■コメンテーター

宮城修 氏(前琉球新報論説委員長)

■ご来賓

比嘉幹郎 氏(元沖縄県副知事/琉球大学元教授/ブセナリゾート(株)元社長)

【講演会の様子】※画像クリックで拡大表示されます

講師:江上能義 氏

比嘉幹郎氏のご挨拶の様子

会場の様子

宮城修氏のリモート登壇の様子

江上先生が比嘉先生へ「質問票」の内容をお尋ねする様子と質問にお答えになる比嘉先生の様子

【受講された方の感想】

・新聞やTVには流れない情報(裏話しなど)が得られて興味深かったです。貴重な体験をありがとうございました。「歴史を残す」ことの大切さを強く感じました。(男性・60代以上)

・貴重なご講演をいただき、誠にありがとうございました。激動の時代に政治を研究し実践なさった比嘉幹郎先生のお話を聴き、記録し、現在および将来の沖縄に伝えることは大変有意義な成果です。(女性・50代)

・比嘉幹郎先生の「予見力」にとても驚きました。「沖縄の人の思いの代弁」という基本精神に感銘を受けました。(男性・60代以上)

・沖縄の現状を一人の人物を通して歴史からの視座で概観できて勉強になりました。(女性・50代)

・沖縄が「米軍基地の島」になる現状は、1949年から決まっていたようなものと知ってとても驚いた。沖縄の現状の背景には沖縄差別や犠牲と強要された歴史によって求められた過去があることも分かった。それによって、国と対立していて今も尚、沖縄の苦しい立場は変わらないが、それでも沖縄の人々の本来の復帰の目的の為には声をあげなければならない。その為にも私たち若者が、この現状について考え、お年寄り、親世代とともに、沖縄県民が一位団結して闘わないといけない。私もまだ未熟なので勉学に励み、知識を広げ、故郷である沖縄の未来のことを考える人間として成長したい。(男性・20代)

ご来場いただきました皆様、誠にありがとうございました。

また、比嘉幹郎氏ご本人のゲスト登壇も叶い、講演会前半でのご挨拶のほか、後半では会場からの質問票の内容にお答えになる等、そのご健在ぶりと沖縄への深い愛情に触れることができました。

■日時・場所

2024(令和 6 )年10月19日(土)14:00~16:50

沖縄国際大学13号館 3 階301

■講師

江上能義 氏(琉球大学・早稲田大学名誉教授)

■コメンテーター

宮城修 氏(前琉球新報論説委員長)

■ご来賓

比嘉幹郎 氏(元沖縄県副知事/琉球大学元教授/ブセナリゾート(株)元社長)

【講演会の様子】※画像クリックで拡大表示されます

講師:江上能義 氏

比嘉幹郎氏のご挨拶の様子

会場の様子

宮城修氏のリモート登壇の様子

江上先生が比嘉先生へ「質問票」の内容をお尋ねする様子と質問にお答えになる比嘉先生の様子

【受講された方の感想】

・新聞やTVには流れない情報(裏話しなど)が得られて興味深かったです。貴重な体験をありがとうございました。「歴史を残す」ことの大切さを強く感じました。(男性・60代以上)

・貴重なご講演をいただき、誠にありがとうございました。激動の時代に政治を研究し実践なさった比嘉幹郎先生のお話を聴き、記録し、現在および将来の沖縄に伝えることは大変有意義な成果です。(女性・50代)

・比嘉幹郎先生の「予見力」にとても驚きました。「沖縄の人の思いの代弁」という基本精神に感銘を受けました。(男性・60代以上)

・沖縄の現状を一人の人物を通して歴史からの視座で概観できて勉強になりました。(女性・50代)

・沖縄が「米軍基地の島」になる現状は、1949年から決まっていたようなものと知ってとても驚いた。沖縄の現状の背景には沖縄差別や犠牲と強要された歴史によって求められた過去があることも分かった。それによって、国と対立していて今も尚、沖縄の苦しい立場は変わらないが、それでも沖縄の人々の本来の復帰の目的の為には声をあげなければならない。その為にも私たち若者が、この現状について考え、お年寄り、親世代とともに、沖縄県民が一位団結して闘わないといけない。私もまだ未熟なので勉学に励み、知識を広げ、故郷である沖縄の未来のことを考える人間として成長したい。(男性・20代)

ご来場いただきました皆様、誠にありがとうございました。

第49回講演会「沖縄の引き延ばされた占領」

沖縄法政研究所では下記の通り、第49回講演会を開催しました。

■日時・場所

2023年10月21日(土)

沖縄国際大学13号館

■講師

新井京 氏(同志社大学法学部教授)

■概要

戦後の米国による沖縄統治は対日平和条約3条を一応の根拠としていた。

日米両政府は、平和条約の曖昧な表現を最大限に利用してそれぞれの目的を達成しようとしたが、その過程で沖縄住民の自己決定権や基本的人権はないがしろにされ、復帰50年を経てむしろ深刻化している「沖縄問題」の種が蒔かれた。

この講演では、これまで語られることが少なかった米国による沖縄統治の法的側面を検討しながら、戦後の沖縄という時間的地理的な枠組を超えたより大きな視点のなかで沖縄の歴史と現状についてご講演頂きました。

【講演会の様子】

報 告:新井京 同志社大学法学部教授

👆白熱のご講演!!

比屋定泰治 沖縄法政研究所所長 開会挨拶・講師紹介

青木洋英 沖縄法政研究所副所長 閉会挨拶

神谷めぐみ 沖縄法政研究所研究支援助手 司会

<受講された方の感想>

・沖縄の抱えている現状を知る機会になると考え参加しました。初めて聞いた言葉が多くありました。基地問題や日本政府との関係が世間に広がってきていると思いました。(女性・20代・学生)

・新聞をみて参加しました。占領してもアメリカの憲法体制はこの地には根付かせたくないとの政策はあまりにもわがままな姿勢だと思いました。その姿勢がそのまま沖縄に適用されてきたことを知りました。ありがとうございました。(男性・60代・一般)

・ポスターをみてイベントに参加しました。なんとなくわかっていたことを明確に説明していただきありがとうございました。沖縄が国際法を利用してこれから展開していけるかをもう少し考えてみたいです。また「政治的無人島」今も進みつつある現実ですね。台湾問題を理由に日米が沖縄を軍事化していく時に、沖縄住民は視野に入っていないように思います。(女性・60代・一般)

・沖縄県民として新たな視点が持てました。毎日AM8:00からアメリカ国歌がながされ朝から米軍の(米国ではなく)沖縄支配を感じます・・・。国際法が沖縄問題解決の基本的なツールになることを学びました。ありがとうございました。(男性・60代・一般)

ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

■日時・場所

2023年10月21日(土)

沖縄国際大学13号館

■講師

新井京 氏(同志社大学法学部教授)

■概要

戦後の米国による沖縄統治は対日平和条約3条を一応の根拠としていた。

日米両政府は、平和条約の曖昧な表現を最大限に利用してそれぞれの目的を達成しようとしたが、その過程で沖縄住民の自己決定権や基本的人権はないがしろにされ、復帰50年を経てむしろ深刻化している「沖縄問題」の種が蒔かれた。

この講演では、これまで語られることが少なかった米国による沖縄統治の法的側面を検討しながら、戦後の沖縄という時間的地理的な枠組を超えたより大きな視点のなかで沖縄の歴史と現状についてご講演頂きました。

【講演会の様子】

報 告:新井京 同志社大学法学部教授

👆白熱のご講演!!

比屋定泰治 沖縄法政研究所所長 開会挨拶・講師紹介

青木洋英 沖縄法政研究所副所長 閉会挨拶

神谷めぐみ 沖縄法政研究所研究支援助手 司会

<受講された方の感想>

・沖縄の抱えている現状を知る機会になると考え参加しました。初めて聞いた言葉が多くありました。基地問題や日本政府との関係が世間に広がってきていると思いました。(女性・20代・学生)

・新聞をみて参加しました。占領してもアメリカの憲法体制はこの地には根付かせたくないとの政策はあまりにもわがままな姿勢だと思いました。その姿勢がそのまま沖縄に適用されてきたことを知りました。ありがとうございました。(男性・60代・一般)

・ポスターをみてイベントに参加しました。なんとなくわかっていたことを明確に説明していただきありがとうございました。沖縄が国際法を利用してこれから展開していけるかをもう少し考えてみたいです。また「政治的無人島」今も進みつつある現実ですね。台湾問題を理由に日米が沖縄を軍事化していく時に、沖縄住民は視野に入っていないように思います。(女性・60代・一般)

・沖縄県民として新たな視点が持てました。毎日AM8:00からアメリカ国歌がながされ朝から米軍の(米国ではなく)沖縄支配を感じます・・・。国際法が沖縄問題解決の基本的なツールになることを学びました。ありがとうございました。(男性・60代・一般)

ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

第48回講演会「性的少数者の権利:日本・沖縄における過去の変遷と今後の留意点」

沖縄法政研究所では下記の通り、第48回講演会を開催いたしました。

■日時

2022(令和4)年12月10日(土) 14:00 ~ 16:00

オンライン(ウェビナー)

■講師

清水太郎 氏(沖縄法政研究所特別研究員/清和大学准教授)

■司会・進行

佐藤学(沖縄法政研究所所長)

■講演概要

沖縄県が本土に復帰してから50年が経過した今日、沖縄の抱える法的諸問題は何か?そして、それらは沖縄県に限定されたものなのか、それともわが国が抱える普遍的なものなのか?

本講演会においては、沖縄県とわが国が共通して抱える法的問題の1つとして、性的少数者の権利を取り上げて検討する。これについては様々な議論がなされているが、特に、根本的な問題点は何か、これからの課題は何かを参加者の皆様と一緒に共有した。

【講演会の様子】

清水太郎 氏(沖縄法政研究所特別研究員/清和大学准教授)

佐藤学(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授)

<受講された方の感想>アンケートより一部抜粋

・ジェンダーについて、以外と認めない所もあるんだな思いました。

・沖縄県は、人権に関して、国の立法を待たずに、可能な限り(法律に挑戦するレベルで)、条例を制定していくべきであると思います。これは、地位協定改定を求める前提条件として必須でもあると考えます。

・沖縄と日本、世界を関連付けてご説明いただいたのがよかった。

・各地裁での判決や、関係法令、県内の状況など一般の者にも分かりやすく御講義くださりとても勉強になりました。憲法前文は大切だなと、あらためて思いました。ありがとうございました。

・パートナーシップ制度とファミリーシップ制度の違いや問題点などよくわかりました。また、同性婚訴訟についてもそれぞれの判決についても整理できました。ありがとうございます。また、ピンクドットのイベントについては今日初めて知りました。自分もアライの1人としていつか参加したいと思いました。

沢山の方々にご参加、コメントをいただきました。誠にありがとうございました。

■日時

2022(令和4)年12月10日(土) 14:00 ~ 16:00

オンライン(ウェビナー)

■講師

清水太郎 氏(沖縄法政研究所特別研究員/清和大学准教授)

■司会・進行

佐藤学(沖縄法政研究所所長)

■講演概要

沖縄県が本土に復帰してから50年が経過した今日、沖縄の抱える法的諸問題は何か?そして、それらは沖縄県に限定されたものなのか、それともわが国が抱える普遍的なものなのか?

本講演会においては、沖縄県とわが国が共通して抱える法的問題の1つとして、性的少数者の権利を取り上げて検討する。これについては様々な議論がなされているが、特に、根本的な問題点は何か、これからの課題は何かを参加者の皆様と一緒に共有した。

【講演会の様子】

清水太郎 氏(沖縄法政研究所特別研究員/清和大学准教授)

佐藤学(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授)

<受講された方の感想>アンケートより一部抜粋

・ジェンダーについて、以外と認めない所もあるんだな思いました。

・沖縄県は、人権に関して、国の立法を待たずに、可能な限り(法律に挑戦するレベルで)、条例を制定していくべきであると思います。これは、地位協定改定を求める前提条件として必須でもあると考えます。

・沖縄と日本、世界を関連付けてご説明いただいたのがよかった。

・各地裁での判決や、関係法令、県内の状況など一般の者にも分かりやすく御講義くださりとても勉強になりました。憲法前文は大切だなと、あらためて思いました。ありがとうございました。

・パートナーシップ制度とファミリーシップ制度の違いや問題点などよくわかりました。また、同性婚訴訟についてもそれぞれの判決についても整理できました。ありがとうございます。また、ピンクドットのイベントについては今日初めて知りました。自分もアライの1人としていつか参加したいと思いました。

沢山の方々にご参加、コメントをいただきました。誠にありがとうございました。

第47回講演会「アメリカ統治下の日米琉関係」

沖縄法政研究所では下記の通り、第47回講演会を開催いたしました。

■日時

2022(令和4)年11月12日(土) 14:00 ~ 16:00

オンライン(ウェビナー)

■講師

宮城修 氏(沖縄法政研究所特別研究員/琉球新報論説委員長)

■司会・進行

佐藤学(沖縄法政研究所所長)

■講演概要

アメリカの沖縄統治は米国政府、日本政府が主要なアクターであり、沖縄の自己決定権はないがしろにされていた。とはいえ、沖縄側は自治権獲得に向け、米国議会への要請、日本政府への働き掛け、国連への訴え、主席公選や国政参加要求など様々な手法を駆使してきた。沖縄が自己決定権を求めて抵抗してきた歴史を、いくつかの事例を通して報告する。

【講演会の様子】

<受講された方の感想>アンケートより一部抜粋

・戦後の沖縄の歴史は知る機会が中々なくて初めて知ることばかりで県民や県外の人ももっと知るべき内容だと思いました。

・事例から当時の現場に近い方々の想いを垣間見る?聞くことがでました。

・沖縄現代政治史の第一人者である宮城修氏の講演内容は素晴らしく、彼のジャーナリストと研究者としての深い蓄積と真摯な努力が結実していました。多くのことを学ばせていただきました。

・そろそろ会場でのリアル開催も検討されるとは思いますが、オンラインも含めたハイブリッド開催にしていただければ参加しやすいです。

・今回のZoomの形式では、リアクションボタンはありませんでした。手を挙げることならできました。

沢山の方々にご参加、コメントをいただきました。誠にありがとうございました。

■日時

2022(令和4)年11月12日(土) 14:00 ~ 16:00

オンライン(ウェビナー)

■講師

宮城修 氏(沖縄法政研究所特別研究員/琉球新報論説委員長)

■司会・進行

佐藤学(沖縄法政研究所所長)

■講演概要

アメリカの沖縄統治は米国政府、日本政府が主要なアクターであり、沖縄の自己決定権はないがしろにされていた。とはいえ、沖縄側は自治権獲得に向け、米国議会への要請、日本政府への働き掛け、国連への訴え、主席公選や国政参加要求など様々な手法を駆使してきた。沖縄が自己決定権を求めて抵抗してきた歴史を、いくつかの事例を通して報告する。

【講演会の様子】

宮城修 氏 (沖縄法政研究所特別研究員/琉球新報論説委員長) |  佐藤学 (沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授) |

<受講された方の感想>アンケートより一部抜粋

・戦後の沖縄の歴史は知る機会が中々なくて初めて知ることばかりで県民や県外の人ももっと知るべき内容だと思いました。

・事例から当時の現場に近い方々の想いを垣間見る?聞くことがでました。

・沖縄現代政治史の第一人者である宮城修氏の講演内容は素晴らしく、彼のジャーナリストと研究者としての深い蓄積と真摯な努力が結実していました。多くのことを学ばせていただきました。

・そろそろ会場でのリアル開催も検討されるとは思いますが、オンラインも含めたハイブリッド開催にしていただければ参加しやすいです。

・今回のZoomの形式では、リアクションボタンはありませんでした。手を挙げることならできました。

沢山の方々にご参加、コメントをいただきました。誠にありがとうございました。

第46回講演会「これからの辺野古をめぐるいくつかの課題 -軟弱地盤、活断層、土砂採取-」

沖縄法政研究所では下記の通り、第46回講演会を開催しました。沖縄県身体障害者福祉協会様のご協力のもと手話通訳付きで実施しました。

新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点からオンライン開催となりましたが、県内外から約20名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ご参加いただきありがとうございました。

■日時

2021(令和 3 )年 6 月19日(土)14:00 ~ 16:00

■講師

北上田毅 氏(沖縄平和市民連絡会/元土木技師)

■主催

沖縄国際大学総合研究機構 沖縄法政研究所

辺野古新基地建設にあたっては、新たに判明した軟弱地盤の問題をはじめ、当初計画からの変更を余儀なくされている国は、2020年4月、沖縄県に対して設計概要変更申請を提出しました。

それに対し県には約2万通もの意見書が寄せられました。さらに、同申請における埋立土砂の調達計画では、全体のおよそ7割が沖縄戦の遺骨が残る沖縄島南部地区から採取する計画が明らかになっています。

辺野古新基地建設をめぐる様々な問題について、沖縄平和市民連絡会の北上田毅さんにご講演いただきました。

■開会挨拶:佐藤学所長(沖縄国際大学法学部教授) ■ ■ ■ ■

■■■■■■■

講師:北上田毅さん

(沖縄平和市民連絡会・元土木技師)

講演会の模様

■■■

閉会挨拶:清水太郎副所長(沖縄国際大学法学部准教授)

《参加者アンケートより》一部抜粋

・北上田さんの明晰な分析にただ学ぶことばかりでした。(30代)

・辺野古の海を埋め立てて米軍基地を建設するのは、軟弱地盤、活断層、土砂採取の面からも、やるべきではないと思いました。県民投票の結果を見ても、埋め立て反対が多数であり、

民意を尊重すべきだと思いました。(30代)

・北上田先生のご講演大変勉強になりました。辺野古をめぐる課題が多いことを認識しましたし、一般のメディアを通しては知ることのできない貴重なお話を伺うことができました。辺野古の埋め立ては感情の面はさておいたとして、物理的に無理な話で、非合理的なことということがよく理解できました。(40代)

・辺野古基地建設の問題点について重要な情報や視点を学ぶことができ、大変有意義でした。ただ一方で、基地建設は高度な専門分化とめまぐるしい計画変更等の速さにより、一般市民や

学生にとって、「敷居の高い」部分があるように感じられるため、基地建設反対の運動が、世代交代により、弱体化しうるのではないか、と懸念しています。基地建設に限らず、高度に専門分化する現代社会にあって、専門知識にアクセスできる・しようとする者たちに限定されない、運動をどう展開するか、一つの課題であるように感じました。 (40代)

・新聞報道では伝えきれない多くのことがあるのだと、あらためて実感しました。(60代)

新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点からオンライン開催となりましたが、県内外から約20名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ご参加いただきありがとうございました。

■日時

2021(令和 3 )年 6 月19日(土)14:00 ~ 16:00

■講師

北上田毅 氏(沖縄平和市民連絡会/元土木技師)

■主催

沖縄国際大学総合研究機構 沖縄法政研究所

辺野古新基地建設にあたっては、新たに判明した軟弱地盤の問題をはじめ、当初計画からの変更を余儀なくされている国は、2020年4月、沖縄県に対して設計概要変更申請を提出しました。

それに対し県には約2万通もの意見書が寄せられました。さらに、同申請における埋立土砂の調達計画では、全体のおよそ7割が沖縄戦の遺骨が残る沖縄島南部地区から採取する計画が明らかになっています。

辺野古新基地建設をめぐる様々な問題について、沖縄平和市民連絡会の北上田毅さんにご講演いただきました。

■開会挨拶:佐藤学所長(沖縄国際大学法学部教授) ■ ■ ■ ■

■■■■■■■

講師:北上田毅さん

(沖縄平和市民連絡会・元土木技師)

講演会の模様

■■■

閉会挨拶:清水太郎副所長(沖縄国際大学法学部准教授)

《参加者アンケートより》一部抜粋

・北上田さんの明晰な分析にただ学ぶことばかりでした。(30代)

・辺野古の海を埋め立てて米軍基地を建設するのは、軟弱地盤、活断層、土砂採取の面からも、やるべきではないと思いました。県民投票の結果を見ても、埋め立て反対が多数であり、

民意を尊重すべきだと思いました。(30代)

・北上田先生のご講演大変勉強になりました。辺野古をめぐる課題が多いことを認識しましたし、一般のメディアを通しては知ることのできない貴重なお話を伺うことができました。辺野古の埋め立ては感情の面はさておいたとして、物理的に無理な話で、非合理的なことということがよく理解できました。(40代)

・辺野古基地建設の問題点について重要な情報や視点を学ぶことができ、大変有意義でした。ただ一方で、基地建設は高度な専門分化とめまぐるしい計画変更等の速さにより、一般市民や

学生にとって、「敷居の高い」部分があるように感じられるため、基地建設反対の運動が、世代交代により、弱体化しうるのではないか、と懸念しています。基地建設に限らず、高度に専門分化する現代社会にあって、専門知識にアクセスできる・しようとする者たちに限定されない、運動をどう展開するか、一つの課題であるように感じました。 (40代)

・新聞報道では伝えきれない多くのことがあるのだと、あらためて実感しました。(60代)

第45回講演会 「住民の抗告訴訟について ― 原告適格が認められたことの意義 ―」

沖縄法政研究所では下記の通り、第45回講演会を開催しました。沖縄県身体障害者福祉協会様のご協力のもと手話通訳付きで実施しました。

新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点からオンライン開催となりましたが、県内外から約20名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ご参加いただきありがとうございました。

■日時

2021(令和 3 )年 5 月28日(金)18:30 ~ 20:30

オンライン開催

■講師

嶺朝子 氏(弁護士/辺野古弁護団・沖縄合同法律事務所)

■主催

沖縄国際大学総合研究機構 沖縄法政研究所

辺野古・大浦湾沿岸住民が原告となり、辺野古埋立承認撤回を取り消した国土交通大臣の裁決は違法だとして「裁決の取り消し」を求め、2019年1月に提訴されたこの裁判は、執行停止で一部原告適格が認められ、中身の審理に入っています。

本講演会では、沖縄県と国との抗告訴訟を交えながら、本訴訟について、さらに、辺野古をめぐる様々な訴訟の全体像をご講演いただきました。

開会挨拶:佐藤学(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授) ■ ■ ■ ■

講師:赤嶺朝子 弁護士(辺野古弁護団・沖縄合同法律事務所)

講演会の模様

■ ■

■■■

閉会挨拶:清水太郎(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部准教授)

《参加者アンケートより》一部抜粋

・裁判は誰でも原告になれるわけではないということを確認できました。裁判の中身に入る前に、入り口で終わってしまうこともあることを確認できました。(30代)

・ 国会で重要土地等規制調査法案をとおそうとしていることを知ることができてよかったです。知る努力は必要だと改めて感じました。(40代)

・大変勉強になりました。ありがとうございました。訴訟では、裁判所と裁判所外での両方の取組みが重要であると思います。弁護士の先生方が全てを背負うことなく、弁護団を支える広報班を組織し、情報発信できれば大きな力になると思います。(50代)

・分かりにくいと思っていた訴訟の内容を分かりやすく整理していただき概要を把握することができました。ありがとうございます。今後の動向に注目していきたいと思います。機会があれば傍聴もしてみたいです。(70代)

新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点からオンライン開催となりましたが、県内外から約20名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ご参加いただきありがとうございました。

■日時

2021(令和 3 )年 5 月28日(金)18:30 ~ 20:30

オンライン開催

■講師

嶺朝子 氏(弁護士/辺野古弁護団・沖縄合同法律事務所)

■主催

沖縄国際大学総合研究機構 沖縄法政研究所

辺野古・大浦湾沿岸住民が原告となり、辺野古埋立承認撤回を取り消した国土交通大臣の裁決は違法だとして「裁決の取り消し」を求め、2019年1月に提訴されたこの裁判は、執行停止で一部原告適格が認められ、中身の審理に入っています。

本講演会では、沖縄県と国との抗告訴訟を交えながら、本訴訟について、さらに、辺野古をめぐる様々な訴訟の全体像をご講演いただきました。

開会挨拶:佐藤学(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授) ■ ■ ■ ■

講師:赤嶺朝子 弁護士(辺野古弁護団・沖縄合同法律事務所)

講演会の模様

■ ■

■■■

閉会挨拶:清水太郎(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部准教授)

《参加者アンケートより》一部抜粋

・裁判は誰でも原告になれるわけではないということを確認できました。裁判の中身に入る前に、入り口で終わってしまうこともあることを確認できました。(30代)

・ 国会で重要土地等規制調査法案をとおそうとしていることを知ることができてよかったです。知る努力は必要だと改めて感じました。(40代)

・大変勉強になりました。ありがとうございました。訴訟では、裁判所と裁判所外での両方の取組みが重要であると思います。弁護士の先生方が全てを背負うことなく、弁護団を支える広報班を組織し、情報発信できれば大きな力になると思います。(50代)

・分かりにくいと思っていた訴訟の内容を分かりやすく整理していただき概要を把握することができました。ありがとうございます。今後の動向に注目していきたいと思います。機会があれば傍聴もしてみたいです。(70代)

第44回講演会 「震災に学ぶ 大槌:現場からの報告」

沖縄法政研究所は下記の通り、第44回講演会を開催しました。本講演会は、一般社団法人「大槌新聞社」の共催を得て、大槌新聞社が今年2020年からスタートした企画「復興防災大学」とのコラボで実現しました。

「大槌新聞」は東日本大震災の翌年2012年に創刊されています。今回は、震災から10年を前に「大槌新聞」代表理事の菊池由貴子さんに新聞を創刊した理由や、取材を通して感じた「復興」とは何か、震災から学んだことと現在のコロナ禍の状況をどう考えるのかなどお話を伺いました。

なお、本講演会は沖縄県身体障害者福祉協会様のご協力のもと手話通訳付きで開催し、沖縄法政研究所では初めてのオンライン開催となりましたが、県内外から約30名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ご参加いただきありがとうございました。

■日時

2020(令和 2 )年12月 5 日(土)14:00 ~ 16:00

オンライン開催

■講師

菊池由貴子 氏(一般社団法人 大槌新聞社 代表理事)

■主催:沖縄国際大学総合研究機構 沖縄法政研究所

■共催:一般社団法人 大槌新聞社

■■■■■

■■■■■

■■司会:佐藤学所長 ■ ■ ■ ■講師:菊池由貴子 氏

■■■■・沖縄国際大学法学部教授

■ ■

■■■

閉会挨拶:伊達竜太郎副所長・沖縄国際大学法学部准教授

《参加者アンケートより》一部抜粋

・震災前は町のことや行政に興味が薄い人が、どういう経験で何を思って新聞の発行をするまでに至ったのか、整理されていてとてもわかりやすかったです。興味、関心が町の外へ広がっていく様子など、一人の成長ストーリーを見ているような気持ちでした。口調は淡々としていましたが語られている経験や気づきはひとつひとつとても重たく大切なメッセージが込められていると感じました。震災からまもなく10年ですが、住む場所が違っていても自分の住んでいる町のこと、防災のことを振り返って見つめる視点を与えてくれる講演内容でした。(30代・女性)

・大槌町が岩手県で最大の被災率だったことを初めて知った。災害時は本当に情報がないんだと改めて思った。被災後の大槌町の写真を見た後だったからこそ、「自動販売機がおかれたときに嬉しかった。当たり前のことがとても嬉しく感じる。」という菊池さんの言葉が深く印象に残った。また、「震災の被害だけでなく、教訓も忘れないでほしい。」という菊池さんの願いをしっかり受け止めて歩んでいこうと思った。復興とは何なのか、震災後は公共施設や公営住宅がとにかく必要なことを知った。大槌新聞を読んでみたいと思った。(20代・男性)

・災害時の情報過疎や復興の過程が学びになった。支援の種類や質、復興とは何か?を改めて考えてみたいと思います。絶望から希望がうまれるの言葉は非常に印象的でした。(60代・女性)

・私は東日本大震災の復興支援で大槌町に2年間赴任してました。大槌新聞社、菊池さんは存じ上げておりました。しかしお会いして話す機会もなくそのままとなっていましたが、今日自分の知らない大槌町の事や菊池さん、大槌新聞社のこと、そもそも震災の詳細な点が聞けて良かったです。伝承することの難しさを改めて感じ、今後の仕事や生き方に繋げたいと強く思いました。(50代・男性)

・大変ためになる講義でした。ありがとうございました。大槌町という被災地で何があって、どう思われ過ごしてきたのか、想像しながら講演を聞いていました。災害を我が事感をもって考えるにはどうすればよいか、なぜこんなにも余裕があるのかという投げかけに衝撃が走りました。その通りだと思います。多くの犠牲の上に得られた災害の教訓を生かさなければいけない。強くそう思いました。今回、困難な状況にある中に、希望を指し示し、前を向いて歩いてきた大槌新聞の軌跡を知ることができてよかったです。(40代・女性)

「大槌新聞」は東日本大震災の翌年2012年に創刊されています。今回は、震災から10年を前に「大槌新聞」代表理事の菊池由貴子さんに新聞を創刊した理由や、取材を通して感じた「復興」とは何か、震災から学んだことと現在のコロナ禍の状況をどう考えるのかなどお話を伺いました。

なお、本講演会は沖縄県身体障害者福祉協会様のご協力のもと手話通訳付きで開催し、沖縄法政研究所では初めてのオンライン開催となりましたが、県内外から約30名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ご参加いただきありがとうございました。

■日時

2020(令和 2 )年12月 5 日(土)14:00 ~ 16:00

オンライン開催

■講師

菊池由貴子 氏(一般社団法人 大槌新聞社 代表理事)

■主催:沖縄国際大学総合研究機構 沖縄法政研究所

■共催:一般社団法人 大槌新聞社

■■■■■

■■■■■

■■司会:佐藤学所長 ■ ■ ■ ■講師:菊池由貴子 氏

■■■■・沖縄国際大学法学部教授

■ ■

■■■

閉会挨拶:伊達竜太郎副所長・沖縄国際大学法学部准教授

《参加者アンケートより》一部抜粋

・震災前は町のことや行政に興味が薄い人が、どういう経験で何を思って新聞の発行をするまでに至ったのか、整理されていてとてもわかりやすかったです。興味、関心が町の外へ広がっていく様子など、一人の成長ストーリーを見ているような気持ちでした。口調は淡々としていましたが語られている経験や気づきはひとつひとつとても重たく大切なメッセージが込められていると感じました。震災からまもなく10年ですが、住む場所が違っていても自分の住んでいる町のこと、防災のことを振り返って見つめる視点を与えてくれる講演内容でした。(30代・女性)

・大槌町が岩手県で最大の被災率だったことを初めて知った。災害時は本当に情報がないんだと改めて思った。被災後の大槌町の写真を見た後だったからこそ、「自動販売機がおかれたときに嬉しかった。当たり前のことがとても嬉しく感じる。」という菊池さんの言葉が深く印象に残った。また、「震災の被害だけでなく、教訓も忘れないでほしい。」という菊池さんの願いをしっかり受け止めて歩んでいこうと思った。復興とは何なのか、震災後は公共施設や公営住宅がとにかく必要なことを知った。大槌新聞を読んでみたいと思った。(20代・男性)

・災害時の情報過疎や復興の過程が学びになった。支援の種類や質、復興とは何か?を改めて考えてみたいと思います。絶望から希望がうまれるの言葉は非常に印象的でした。(60代・女性)

・私は東日本大震災の復興支援で大槌町に2年間赴任してました。大槌新聞社、菊池さんは存じ上げておりました。しかしお会いして話す機会もなくそのままとなっていましたが、今日自分の知らない大槌町の事や菊池さん、大槌新聞社のこと、そもそも震災の詳細な点が聞けて良かったです。伝承することの難しさを改めて感じ、今後の仕事や生き方に繋げたいと強く思いました。(50代・男性)

・大変ためになる講義でした。ありがとうございました。大槌町という被災地で何があって、どう思われ過ごしてきたのか、想像しながら講演を聞いていました。災害を我が事感をもって考えるにはどうすればよいか、なぜこんなにも余裕があるのかという投げかけに衝撃が走りました。その通りだと思います。多くの犠牲の上に得られた災害の教訓を生かさなければいけない。強くそう思いました。今回、困難な状況にある中に、希望を指し示し、前を向いて歩いてきた大槌新聞の軌跡を知ることができてよかったです。(40代・女性)

第43回講演会 「犠牲者の記録をのこし語り継ぐこと ― 戦災も震災も ― 岩手県大槌町と沖縄県渡嘉敷村での調査から」

沖縄法政研究所では下記の通り、第43回講演会を開催しました。

本講演会は、沖縄聴覚障害者情報センター様のご協力のもと手話通訳つきで開催致しました。

約50名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ご参加いただきありがとうございました。

■日時・場所

2020年 2 月15日(土)14:00 ~ 16:00

沖縄国際大学13号館 2 階 203教室

■講師

麥倉哲 氏(沖縄国際大学沖縄法政研究所特別研究員/岩手大学教育学部、地域防災研究センター教授)

■概要

私は2011年から、岩手県大槌町において震災(津波)で犠牲となった1286人の遺族や近親者への調査を開始した。同様にして2012年1月から、沖縄県渡嘉敷村において、戦争体験者への聴き取り調査を始めた。両者に共通するのは亡くなった人の記録をつくること、そして災害の検証を尽くすことである。

被災に続く復興の焦点は犠牲死者と向き合うことである。それにもかかわらず、このことから逃れようとする傾向がこの国家にはある。それが風化である。自然災害の場合も戦争の場合も同様である。このことを論じつつ、これまで調査した犠牲者とその遺族のケースを紹介する。

司会:佐藤学所長 講師:麥倉哲 氏

■アンケートから

・過去の自然災害や戦争で亡くなった人の記録を調査することで、点と点が繋がり線となり、様々な事実を掴み取れることが分かった。その記録を後世にも残し語り継ぐことで多くの命が救われたり誰かの役に立つと思った。(女性・20代・学生)

・自分自身は島に来て約5年になりますが、戦時中の話などを耳にすることがほとんどなく、何となく興味はあったもののきっかけがなく今日まで過ごしてきましたが、今日このような講演会に参加し、島の当時の貴重な情報を形に残していただき知ることができてよかったと感じた。先人たちが生きた証を、どのような形で後世に残していくのかが課題だと感じました。震災の問題に対しては、行政の立場で働いている身としていろいろと考えさせられる場面が多々ありました。(男性・30代・公務員)

・とりまとめる際に一定の線引きをしてまとめることが合理的だと思う一方、自分の事と捉えると何があったのか知りたいと思う。ひとり一人のことを検証することの重要性を感じました。(男性・40代・会社員)

・社会病理学という学問を初めて知った。うつ、引きこもり、自殺と同じ様に、災害、戦争による死も、災害死亡者、戦没者とひとくくりではなく、一人ひとりの生きた証の記録化が大切だと思った。そこから生き残るために学ぶこともあり命と向き合うことの大切さ、限りある命を私たちはどう生かしていくか考えさせられました。また、戦争のことを学ぶと教育の大切さも感じる。(女性・50代・その他)

・渡嘉敷に生まれ育ちましたが、知らない内容でした。とても身につまされる講演でした。(男性・50代・無職)

・阪神淡路大震災の体験者です。犠牲者の声を拾うのは生者の役割です。そのことは犠牲者のためではなく生者のために役に立つのだと思います。(女性・60代・無職)

・若い時に聞かされていたことがまたこの年になって研究解明されてより平和への想いを強く感じました。(女性・60代・主婦)

・戦災・震災も犠牲者は共通の部分が多数あることが分かった。(男性・60代以上・会社員OB)

閉会挨拶:伊達竜太郎副所長

■会場の様子

本講演会は、沖縄聴覚障害者情報センター様のご協力のもと手話通訳つきで開催致しました。

約50名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ご参加いただきありがとうございました。

■日時・場所

2020年 2 月15日(土)14:00 ~ 16:00

沖縄国際大学13号館 2 階 203教室

■講師

麥倉哲 氏(沖縄国際大学沖縄法政研究所特別研究員/岩手大学教育学部、地域防災研究センター教授)

■概要

私は2011年から、岩手県大槌町において震災(津波)で犠牲となった1286人の遺族や近親者への調査を開始した。同様にして2012年1月から、沖縄県渡嘉敷村において、戦争体験者への聴き取り調査を始めた。両者に共通するのは亡くなった人の記録をつくること、そして災害の検証を尽くすことである。

被災に続く復興の焦点は犠牲死者と向き合うことである。それにもかかわらず、このことから逃れようとする傾向がこの国家にはある。それが風化である。自然災害の場合も戦争の場合も同様である。このことを論じつつ、これまで調査した犠牲者とその遺族のケースを紹介する。

司会:佐藤学所長 講師:麥倉哲 氏

■アンケートから

・過去の自然災害や戦争で亡くなった人の記録を調査することで、点と点が繋がり線となり、様々な事実を掴み取れることが分かった。その記録を後世にも残し語り継ぐことで多くの命が救われたり誰かの役に立つと思った。(女性・20代・学生)

・自分自身は島に来て約5年になりますが、戦時中の話などを耳にすることがほとんどなく、何となく興味はあったもののきっかけがなく今日まで過ごしてきましたが、今日このような講演会に参加し、島の当時の貴重な情報を形に残していただき知ることができてよかったと感じた。先人たちが生きた証を、どのような形で後世に残していくのかが課題だと感じました。震災の問題に対しては、行政の立場で働いている身としていろいろと考えさせられる場面が多々ありました。(男性・30代・公務員)

・とりまとめる際に一定の線引きをしてまとめることが合理的だと思う一方、自分の事と捉えると何があったのか知りたいと思う。ひとり一人のことを検証することの重要性を感じました。(男性・40代・会社員)

・社会病理学という学問を初めて知った。うつ、引きこもり、自殺と同じ様に、災害、戦争による死も、災害死亡者、戦没者とひとくくりではなく、一人ひとりの生きた証の記録化が大切だと思った。そこから生き残るために学ぶこともあり命と向き合うことの大切さ、限りある命を私たちはどう生かしていくか考えさせられました。また、戦争のことを学ぶと教育の大切さも感じる。(女性・50代・その他)

・渡嘉敷に生まれ育ちましたが、知らない内容でした。とても身につまされる講演でした。(男性・50代・無職)

・阪神淡路大震災の体験者です。犠牲者の声を拾うのは生者の役割です。そのことは犠牲者のためではなく生者のために役に立つのだと思います。(女性・60代・無職)

・若い時に聞かされていたことがまたこの年になって研究解明されてより平和への想いを強く感じました。(女性・60代・主婦)

・戦災・震災も犠牲者は共通の部分が多数あることが分かった。(男性・60代以上・会社員OB)

閉会挨拶:伊達竜太郎副所長

■会場の様子

第42回講演会 「紛争と平和 ~この沖縄から世界に出来ること~」

沖縄法政研究所では下記の通り、第42回講演会を開催しました。本講演会は、沖縄聴覚障害者情報センター様のご協力のもと手話通訳つきで開催致しました。

約60名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ご参加いただきありがとうございました。

■日時

2019(令和元)年 7 月13日(土)14:00 ~ 16:00

沖縄国際大学13号館 3 階301教室

■講師

田中洋人 氏(特定非営利活動法人 JADE-緊急開発支援機構理事長)

■概要

世界は今や、経済のグローバル化やIT技術により、富の集中と偏在が極限にまで達しました。

これによる格差と不公正は分断や不寛容さを生み、テロや大量殺人といったおぞましい事件を世界中で引き起こしています。

長年、世界中で紛争と自然災害の緊急支援に携わったことで、まちづくり、地域のつながりが紛争を予防し、災害の被害を減らすということが分かってきました。「誰も見放さない、取り残さない」という当たり前の社会が平和につながります。

この沖縄で、世界の平和に向けてわたしたちができることを考えませんか。

講師:田中洋人 氏

司会:佐藤学(沖縄法政研究所所長) 閉会挨拶:伊達竜太郎副所長

■会場の様子

《参加者アンケートより》

・なじみのないものなので難しいと感じることもあったが、広い視野をもつためにも、とても重要なお話であったと思う。プラスして、これからの沖縄に活かせるようなお話も多く、自分のためにも参加できてよかったと思う。(女性・10代・学生)

・赤シャツの人の話がとても印象に残った。文句を言う人が正しい知識を身に付けることでプラスとなったことがすごいと思った。(男性・10代・学生)

・貴重なお話を伺えてよかったです。ご経験の概要を知ることができましたが、可能であれば次回はもう少し具体的なトピックに絞ってお話を伺えたら嬉しいです。(女性・30代・自営業)

・なかなか聞くことのできない難民支援の現場の様子や難民の発生する背景を知ることができてよかった。紛争が起きないよう平和をつくるための街づくり人づくりが重要ではないかというのも共感する。“沖縄から”と言った時に、来場者も一緒に意見を出したりできるとおもしろかったかなと思いました。(女性・30代・教育関係)

・田中さんのお話を聴いて世界の問題を身近な出来事の延長にあることを感じました。私たちに出来ることや身近なまちづくりと平和のつながりについてもう少し詳しくきいてみたいです。(男性・40代・公務員)

・難民支援の難しさ(食糧支援の問題など)知ることができてよかった。リーダーの選び方など新たな民主主義のあり方を考える時期に来ていると感じた。(女性・50代・主婦)

・田中氏の活動を初めて知り、驚きました。そして勉強になりました。ニュースで世界各地の難民問題を知るたび、何をすればいいのか具体的に分からず、何もできないことに日々はがゆさを感じています。何をすべきか考えなければいけないと痛感しました。ありがとうございます。このような話をもっと聞きたいです。(男性・50代・無職)

・初めて参加しました。何事にも無関心、無知ではいけないと思いました。(女性・60代・主婦)

・講師の方が体験された貴重な経験を語って頂いて、大変興味深く聴かせてもらって有難うございました。 一つ一つの事例について詳しく教えて頂きたかったが時間の都合もあるので、ホームページ等で紹介して頂けたら幸いです。(男性・60代以上・その他)

約60名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ご参加いただきありがとうございました。

■日時

2019(令和元)年 7 月13日(土)14:00 ~ 16:00

沖縄国際大学13号館 3 階301教室

■講師

田中洋人 氏(特定非営利活動法人 JADE-緊急開発支援機構理事長)

■概要

世界は今や、経済のグローバル化やIT技術により、富の集中と偏在が極限にまで達しました。

これによる格差と不公正は分断や不寛容さを生み、テロや大量殺人といったおぞましい事件を世界中で引き起こしています。

長年、世界中で紛争と自然災害の緊急支援に携わったことで、まちづくり、地域のつながりが紛争を予防し、災害の被害を減らすということが分かってきました。「誰も見放さない、取り残さない」という当たり前の社会が平和につながります。

この沖縄で、世界の平和に向けてわたしたちができることを考えませんか。

講師:田中洋人 氏

司会:佐藤学(沖縄法政研究所所長) 閉会挨拶:伊達竜太郎副所長

■会場の様子

《参加者アンケートより》

・なじみのないものなので難しいと感じることもあったが、広い視野をもつためにも、とても重要なお話であったと思う。プラスして、これからの沖縄に活かせるようなお話も多く、自分のためにも参加できてよかったと思う。(女性・10代・学生)

・赤シャツの人の話がとても印象に残った。文句を言う人が正しい知識を身に付けることでプラスとなったことがすごいと思った。(男性・10代・学生)

・貴重なお話を伺えてよかったです。ご経験の概要を知ることができましたが、可能であれば次回はもう少し具体的なトピックに絞ってお話を伺えたら嬉しいです。(女性・30代・自営業)

・なかなか聞くことのできない難民支援の現場の様子や難民の発生する背景を知ることができてよかった。紛争が起きないよう平和をつくるための街づくり人づくりが重要ではないかというのも共感する。“沖縄から”と言った時に、来場者も一緒に意見を出したりできるとおもしろかったかなと思いました。(女性・30代・教育関係)

・田中さんのお話を聴いて世界の問題を身近な出来事の延長にあることを感じました。私たちに出来ることや身近なまちづくりと平和のつながりについてもう少し詳しくきいてみたいです。(男性・40代・公務員)

・難民支援の難しさ(食糧支援の問題など)知ることができてよかった。リーダーの選び方など新たな民主主義のあり方を考える時期に来ていると感じた。(女性・50代・主婦)

・田中氏の活動を初めて知り、驚きました。そして勉強になりました。ニュースで世界各地の難民問題を知るたび、何をすればいいのか具体的に分からず、何もできないことに日々はがゆさを感じています。何をすべきか考えなければいけないと痛感しました。ありがとうございます。このような話をもっと聞きたいです。(男性・50代・無職)

・初めて参加しました。何事にも無関心、無知ではいけないと思いました。(女性・60代・主婦)

・講師の方が体験された貴重な経験を語って頂いて、大変興味深く聴かせてもらって有難うございました。 一つ一つの事例について詳しく教えて頂きたかったが時間の都合もあるので、ホームページ等で紹介して頂けたら幸いです。(男性・60代以上・その他)

第41回講演会「刑事弁護が社会を変える-GPS捜査違法事件を中心に-」

沖縄法政研究所では下記の通り、第41回講演会を開催しました。

本講演会は、沖縄弁護士会様のご後援をいただき、また、沖縄聴覚障害者情報センター様のご協力のもと手話通訳つきで開催致しました。

約130名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ご参加いただきありがとうございました。

■日時

2018(平成30)年10月27日(土)13:30 ~ 17:00

沖縄国際大学13号館301教室

■講師

亀石倫子 氏(沖縄法政研究所特別研究員/弁護士)

《参加者アンケートより》

・大変興味深く拝聴しました。あっという間の2時間でした。弁護士の地味な活動の積み重ねの上に裁判ってあるんだと思いました。また、裁判を通じ社会を知ることになる事を実感しました。(女性・60代以上・自営業)

・実体験に基づく話はとても興味深かった。憲法の理念(自由権や人権)が裁判でどのように生かされているか知ることができた。(男性・60代以上)

・大変、参考になった。どのような刑事事件でも憲法的側面からどう考えるかが重要だということがわかった。またどのような事件であれ、様々な側面から見ることで考えることがいかに大事かということを改めて考えさせられた。(男性・30代・市議会議員)

・先例の無い裁判に若い弁護団5人で、国民のプライバシーを国の権力から守る姿を聞きとても感銘を受けた。(男性・10代・学生)

・この事件について、ニュースでしか聞いたことがなく、どのような内容であったか知らなかった。当事者である人に、こうして経緯を聞けると、ニュースや新聞で得られる情報がほんの一面的な情報だと感じた。(女性・20代・学生)

・刑事弁護でのクラウドファンディングの利用や、SNS等での外部へのアピールなど、若い力だからこそ思いつく発想や行動力に驚いた。(男性・20代・学生)

・GPS捜査判決について詳しくその背景、弁護活動内容をお話して頂いて、とても刑事弁護に興味を持ちました。司法試験受験生ですが、勉強へのモチベーションも上がりました。(女性・20代・法科大学院修了生)

会場の様子

本講演会は、沖縄弁護士会様のご後援をいただき、また、沖縄聴覚障害者情報センター様のご協力のもと手話通訳つきで開催致しました。

約130名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ご参加いただきありがとうございました。

■日時

2018(平成30)年10月27日(土)13:30 ~ 17:00

沖縄国際大学13号館301教室

■講師

亀石倫子 氏(沖縄法政研究所特別研究員/弁護士)

講師 亀石倫子 氏 (沖縄法政研究所特別研究員) | |

司会 佐藤学 (沖縄法政研究所所長) |  進行 中野正剛 (沖縄法政研究所所員) |

後援挨拶 金高望 氏 (沖縄弁護士会副会長) |  閉会挨拶 平剛 (沖縄法政研究所副所長) |

《参加者アンケートより》

・大変興味深く拝聴しました。あっという間の2時間でした。弁護士の地味な活動の積み重ねの上に裁判ってあるんだと思いました。また、裁判を通じ社会を知ることになる事を実感しました。(女性・60代以上・自営業)

・実体験に基づく話はとても興味深かった。憲法の理念(自由権や人権)が裁判でどのように生かされているか知ることができた。(男性・60代以上)

・大変、参考になった。どのような刑事事件でも憲法的側面からどう考えるかが重要だということがわかった。またどのような事件であれ、様々な側面から見ることで考えることがいかに大事かということを改めて考えさせられた。(男性・30代・市議会議員)

・先例の無い裁判に若い弁護団5人で、国民のプライバシーを国の権力から守る姿を聞きとても感銘を受けた。(男性・10代・学生)

・この事件について、ニュースでしか聞いたことがなく、どのような内容であったか知らなかった。当事者である人に、こうして経緯を聞けると、ニュースや新聞で得られる情報がほんの一面的な情報だと感じた。(女性・20代・学生)

・刑事弁護でのクラウドファンディングの利用や、SNS等での外部へのアピールなど、若い力だからこそ思いつく発想や行動力に驚いた。(男性・20代・学生)

・GPS捜査判決について詳しくその背景、弁護活動内容をお話して頂いて、とても刑事弁護に興味を持ちました。司法試験受験生ですが、勉強へのモチベーションも上がりました。(女性・20代・法科大学院修了生)

会場の様子

第40回講演会 『建議書』は生きている-沖縄の現状がその証-

沖縄法政研究所では下記の通り、第40回講演会を開催しました。今回は手話通訳、講演前に講師関連映像の上映を行ったほか、会場内には沖縄県公文書館よりご許可をいただき『復帰措置に関する建議書』(全文)、講演会関連資料や当研究所刊行物が閲覧できるコーナーを設けました。多くの方が手にとってくださいました。ありがとうございました。

■日時・場所

2018(平成30)年8月4日(土)13:30~17:00

沖縄国際大学 3 号館 203教室

■講師

平良亀之助 氏(元琉球政府復帰対策室調査官)

■概要

『復帰措置に関する建議書』をご存知でしょうか。

日本復帰が具体的に進むなか、日本政府の復帰措置の中身は沖縄県民の要求を充分に反映するものではありませんでした。

『復帰措置に関する建議書』は、琉球政府が日本復帰に際して沖縄県の声を日本政府と返還協定批准国会(沖縄国会)に手渡すために、作成された建議書で、復帰についての県民要求や考え方が集約されたものです。

当時の屋良朝苗主席は、同建議書を携えて上京し、政府に要請しようとしたその日の沖縄国会で、沖縄返還協定並びに復帰関連法が強行採決され、政府施策には反映されませんでした。しかし、実際には屋良主席は、衆・参両議長だけでなく、総理大臣ほか全閣僚に対して、直接文書を手渡して要請しています。

同建議書提出から46年経った沖縄の現状から、『建議書』は、いまでも生きている沖縄の要求であるといえるのではないでしょうか。

この度、『復帰措置に関する建議書』作成に直接携わった平良亀之助氏をお迎えし、講演会を開催いたします。

約150名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ご参加いただきありがとうございました。

建議書やポスター使用の写真等は、沖縄県公文書館ホームページより閲覧できます。

講演会では、元琉球政府復帰対策室調査官の平良亀之助氏が「復帰特別措置に関する建議書」作成の経緯をご自身の実体験を元に話されました。会場から質問も多く寄せられ、閉会時間が超過してしまいましたが、ご参加いただきました皆様のご協力で質問にお応えしていただくことができました。

《参加者アンケートより》

・参加者の多さに驚きました。世間の興味が向くことがタイムリーにトピックとして取り上げられているようだと感じました。また事実の生き証人が登壇することの意義を強く感じました。(40代・女性・会社員)

・現場の担当者の講演に感動しました。『復帰』の意味を再考し、沖縄の現実をさらに見つめたい。(60代以上・男性)

・質疑応答の内容は、まさに“歴史の証言”でした。(60代・男性)

・熱気あふれる平良さんの講演の話しは忘れた沖縄の魂を思い出した。建議書の原点を忘れてはいけない。-学びました-(男性・50代・会社員)

・建議書づくりに直接関わった人の話を聞けて感動しました。また事実の生き証人が登壇する意義を強く感じました。(40代・女性・会社員)

・「建議書づくり」に直接関わった人の話を聞けたことで感動しています。屋良主席羽田到着と同時に国会で強行採決ということは、以前に勉強して知っていましたが、『生の声』を聞けたことが本当に幸せです。(50代・男性)

・建議書の大切さを改めて実感しました。講演会を受けてみてとても良かったです。(20代・学生)

・私にとっては歴史の中の出来事、だけど、今日の話を聞いたら過去から現在に渡って続いている生きた事実だということが理解できました。『日本政府の不正を正すために建議書を使う』とても心に残った言葉です。真正面から、逃げも隠れも、イカサマもなしにして、沖縄権利を日本政府に訴えたいと思いました。(20代・女性・学生)

・平良亀之助様のご講演を聞いて今日の沖縄が歩んで来た事知ってとても良かったです。私の夢は七世代先の子孫に今何をするべきなのか?と考えて行動していく為の参考になりました。ありがとうございます。(60代・女性・自営業)

・生の平良氏の講演会をきいて、とても素晴らしいと感じました。最初の映像を見て涙が出てきました。資料を何故か持ち帰り、兄姉息子達にも伝えたいと思いました。本日は沢山の勉強が身に付き、感謝いたします。無知程おそろしい事はないですネ。(50代・女性)

多くの参加者の皆様よりご質問・ご意見・ご感想をお寄せいただきました。

誠にありがとうございました。

■日時・場所

2018(平成30)年8月4日(土)13:30~17:00

沖縄国際大学 3 号館 203教室

■講師

平良亀之助 氏(元琉球政府復帰対策室調査官)

■概要

『復帰措置に関する建議書』をご存知でしょうか。

日本復帰が具体的に進むなか、日本政府の復帰措置の中身は沖縄県民の要求を充分に反映するものではありませんでした。

『復帰措置に関する建議書』は、琉球政府が日本復帰に際して沖縄県の声を日本政府と返還協定批准国会(沖縄国会)に手渡すために、作成された建議書で、復帰についての県民要求や考え方が集約されたものです。

当時の屋良朝苗主席は、同建議書を携えて上京し、政府に要請しようとしたその日の沖縄国会で、沖縄返還協定並びに復帰関連法が強行採決され、政府施策には反映されませんでした。しかし、実際には屋良主席は、衆・参両議長だけでなく、総理大臣ほか全閣僚に対して、直接文書を手渡して要請しています。

同建議書提出から46年経った沖縄の現状から、『建議書』は、いまでも生きている沖縄の要求であるといえるのではないでしょうか。

この度、『復帰措置に関する建議書』作成に直接携わった平良亀之助氏をお迎えし、講演会を開催いたします。

約150名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ご参加いただきありがとうございました。

建議書やポスター使用の写真等は、沖縄県公文書館ホームページより閲覧できます。

講演会では、元琉球政府復帰対策室調査官の平良亀之助氏が「復帰特別措置に関する建議書」作成の経緯をご自身の実体験を元に話されました。会場から質問も多く寄せられ、閉会時間が超過してしまいましたが、ご参加いただきました皆様のご協力で質問にお応えしていただくことができました。

《参加者アンケートより》

・参加者の多さに驚きました。世間の興味が向くことがタイムリーにトピックとして取り上げられているようだと感じました。また事実の生き証人が登壇することの意義を強く感じました。(40代・女性・会社員)

・現場の担当者の講演に感動しました。『復帰』の意味を再考し、沖縄の現実をさらに見つめたい。(60代以上・男性)

・質疑応答の内容は、まさに“歴史の証言”でした。(60代・男性)

・熱気あふれる平良さんの講演の話しは忘れた沖縄の魂を思い出した。建議書の原点を忘れてはいけない。-学びました-(男性・50代・会社員)

・建議書づくりに直接関わった人の話を聞けて感動しました。また事実の生き証人が登壇する意義を強く感じました。(40代・女性・会社員)

・「建議書づくり」に直接関わった人の話を聞けたことで感動しています。屋良主席羽田到着と同時に国会で強行採決ということは、以前に勉強して知っていましたが、『生の声』を聞けたことが本当に幸せです。(50代・男性)

・建議書の大切さを改めて実感しました。講演会を受けてみてとても良かったです。(20代・学生)

・私にとっては歴史の中の出来事、だけど、今日の話を聞いたら過去から現在に渡って続いている生きた事実だということが理解できました。『日本政府の不正を正すために建議書を使う』とても心に残った言葉です。真正面から、逃げも隠れも、イカサマもなしにして、沖縄権利を日本政府に訴えたいと思いました。(20代・女性・学生)

・平良亀之助様のご講演を聞いて今日の沖縄が歩んで来た事知ってとても良かったです。私の夢は七世代先の子孫に今何をするべきなのか?と考えて行動していく為の参考になりました。ありがとうございます。(60代・女性・自営業)

・生の平良氏の講演会をきいて、とても素晴らしいと感じました。最初の映像を見て涙が出てきました。資料を何故か持ち帰り、兄姉息子達にも伝えたいと思いました。本日は沢山の勉強が身に付き、感謝いたします。無知程おそろしい事はないですネ。(50代・女性)

多くの参加者の皆様よりご質問・ご意見・ご感想をお寄せいただきました。

誠にありがとうございました。

第39回講演会「映像教育の可能性」

「沖縄現代史を見る」with沖縄映像祭

-「地方の時代」映像祭提携企画-

【沖縄法政研究所】第39回講演会 「映像教育の可能性」

-「地方の時代」映像祭提携企画-

【沖縄法政研究所】第39回講演会 「映像教育の可能性」

■日時

2017(平成29)年11月 5 日(日)

■講師

具志堅勝也 氏(NPO法人 文化経済フォーラム理事長)

■コメンテーター

安原陽平(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学総合文化学部講師)

■司会

照屋寛之(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

2017年11月4日(土)~5(日)、沖縄法政研究所では「『沖縄現代史を見る』with沖縄映像祭 ―「地方の時代」映像祭提携企画―」をテーマに、NPO法人文化経済フォーラム、「地方の時代」映像祭実行委員会のご協力を得て、映像祭を開催しました。

11月5日(日)は作品上映に合わせて「映像教育の可能性」をテーマに講演会を開催。沖縄県聴覚障害者情報センター様のご協力により手話通訳もつきました。

2017(平成29)年11月 5 日(日)

■講師

具志堅勝也 氏(NPO法人 文化経済フォーラム理事長)

■コメンテーター

安原陽平(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学総合文化学部講師)

■司会

照屋寛之(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

2017年11月4日(土)~5(日)、沖縄法政研究所では「『沖縄現代史を見る』with沖縄映像祭 ―「地方の時代」映像祭提携企画―」をテーマに、NPO法人文化経済フォーラム、「地方の時代」映像祭実行委員会のご協力を得て、映像祭を開催しました。

11月5日(日)は作品上映に合わせて「映像教育の可能性」をテーマに講演会を開催。沖縄県聴覚障害者情報センター様のご協力により手話通訳もつきました。

基調講演 具志堅勝也 氏 (NPO法人 文化経済フォーラム理事長) |  コメンテーター 安原陽平 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学総合文化学部講師) |

司会 照屋寛之 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授) |  講演会の様子 |

第38回講演会 『「貧困」を考える-子どもの成長発達と沖縄の明日』

沖縄法政研究所では下記の通り、第38回講演会を開催しました。

■日時

2017(平成29)年 2 月25日(土)15:00 ~ 17:00

■講師

三宅孝之 氏(沖縄法政研究所特別研究員/島根大学大学院法務研究科特任教授)

講演会の概要は沖縄法政研究所所報第26号(以下)に、三宅特別研究員の講演内容は紀要『沖縄法政研究』第20号(2018年3月発行)に掲載しております。

■日時

2017(平成29)年 2 月25日(土)15:00 ~ 17:00

■講師

三宅孝之 氏(沖縄法政研究所特別研究員/島根大学大学院法務研究科特任教授)

講演会の概要は沖縄法政研究所所報第26号(以下)に、三宅特別研究員の講演内容は紀要『沖縄法政研究』第20号(2018年3月発行)に掲載しております。

第37回講演会 「観光の島」沖縄が問う-観光の未来を考える-

「戦後70年」連続企画 「沖縄の未来を考える」

【沖縄法政研究所】第37回講演会

「『観光の島』沖縄が問う-観光の未来を考える-」

【沖縄法政研究所】第37回講演会

「『観光の島』沖縄が問う-観光の未来を考える-」

■日時

2016(平成28)年 2 月20日(土)14:00 ~ 16:00

■講師

平良朝敬 氏((財)沖縄観光コンベンションビューロー会長)

■コメンテーター

伊達竜太郎(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師)

■共催:琉球新報

■後援:沖縄テレビ放送

第36回講演会 「『国境の島』沖縄が問う ― 自衛隊配備を考える ― 」

「戦後70年」連続企画 「沖縄の未来を考える」

【沖縄法政研究所】第36回講演会

「国境の島」沖縄が問う ―自衛隊配備を考える―

【沖縄法政研究所】第36回講演会

「国境の島」沖縄が問う ―自衛隊配備を考える―

■日時・場所

2016(平成28)年 1 月30日(土)14:00 ~ 16:00

■講師

半田滋 氏(東京新聞論説兼編集委員)

■コメンテーター

野添文彬 氏(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師)

■共催:琉球新報

■後援:沖縄テレビ放送

第35回講演会「沖縄の進路」

沖縄国際大学米軍ヘリコプター墜落事件10年 連続企画

「問われる沖縄アイデンティティとは何か」

【沖縄法政研究所】第35回講演会「沖縄の進路」

「問われる沖縄アイデンティティとは何か」

【沖縄法政研究所】第35回講演会「沖縄の進路」

■日時

2014(平成26)年 7 月21日(月)14:40 ~ 16:10

■講師

仲里利信 氏(前自民党沖縄県連顧問・元沖縄県議会議長)

■共催:沖縄タイムス社

■後援:琉球放送株式会社

第34回講演会「子や孫たちに明るい沖縄を引き継ぎたい」

沖縄国際大学米軍ヘリコプター墜落事件10年 連続企画

「問われる沖縄アイデンティティとは何か」

【沖縄法政研究所】第34回講演会「子や孫たちに明るい沖縄を引き継ぎたい」

■日時

2014(平成26)年 6 月21日(土)14:00 ~ 15:30

■講師

座喜味彪好 氏(元沖縄県副知事)

■共催:沖縄タイムス

■後援:琉球放送株式会社

「問われる沖縄アイデンティティとは何か」

【沖縄法政研究所】第34回講演会「子や孫たちに明るい沖縄を引き継ぎたい」

■日時

2014(平成26)年 6 月21日(土)14:00 ~ 15:30

■講師

座喜味彪好 氏(元沖縄県副知事)

■共催:沖縄タイムス

■後援:琉球放送株式会社

第33回講演会「『復帰40年』失望と挫折を乗り越えて ―全軍労闘争から国政へ―』

沖縄法政研究所では下記の通り、第33回講演会を開催し、多数の方々にご参加いただきました。

■日時・場所

2013年 3 月 9 日(土)15:00 ~ 16:50

沖縄国際大学 5 号館106教室

■講師

上原康助 氏(全軍労初代委員長/元国務大臣(沖縄開発庁長官、北海道開発庁長官、国土庁長官))

講演会当日は、沖縄市総務課市史編集担当のご協力により、沖縄市戦後文化資料展示室ヒストリートIIで開催された「復帰の顔」(2012年5月15日~8月12日)で展示された石川文洋氏撮影の写真の一部をご提供いただき、5号館ロビーで写真展も開催いたしました。

講演会の概要と感想を本学法学部地域行政学科3年次の宮良祐太さんに、以下寄稿してもらいました。

上原康助氏の講演の基調は、日米両政府の沖縄に対する「差別・区別」に沖縄県民がいかにして向き合うべきかでした。その中で上原氏は、主に国務大臣の経験から、政治とは妥協の産物である、感情的な主張のみでは物事は解決しない、と述べられました。また、物事に対して、多様な視点から、論理的かつ筋が通った意見を主張すれば未来への展望が開けるとも述べられていました。

沖縄の問題に関しては、良識をもった政治家が、保守対革新の垣根を越えた議論を行い、沖縄全体に、最大公約数のコンセンサスをつくる必要性を強調されました。また、それを、沖縄県民が支えなくてはならないとも話されていました。日米両政府を相手に政治を行い、その中で、問題を解決していく難しさ、困難さを経験されてきた語りは、「復帰40年」を迎えた沖縄の今後を考える上で、貴重な示唆に富むものでした。

■日時・場所

2013年 3 月 9 日(土)15:00 ~ 16:50

沖縄国際大学 5 号館106教室

■講師

上原康助 氏(全軍労初代委員長/元国務大臣(沖縄開発庁長官、北海道開発庁長官、国土庁長官))

講演会当日は、沖縄市総務課市史編集担当のご協力により、沖縄市戦後文化資料展示室ヒストリートIIで開催された「復帰の顔」(2012年5月15日~8月12日)で展示された石川文洋氏撮影の写真の一部をご提供いただき、5号館ロビーで写真展も開催いたしました。

講演会の概要と感想を本学法学部地域行政学科3年次の宮良祐太さんに、以下寄稿してもらいました。

上原康助氏の講演の基調は、日米両政府の沖縄に対する「差別・区別」に沖縄県民がいかにして向き合うべきかでした。その中で上原氏は、主に国務大臣の経験から、政治とは妥協の産物である、感情的な主張のみでは物事は解決しない、と述べられました。また、物事に対して、多様な視点から、論理的かつ筋が通った意見を主張すれば未来への展望が開けるとも述べられていました。

沖縄の問題に関しては、良識をもった政治家が、保守対革新の垣根を越えた議論を行い、沖縄全体に、最大公約数のコンセンサスをつくる必要性を強調されました。また、それを、沖縄県民が支えなくてはならないとも話されていました。日米両政府を相手に政治を行い、その中で、問題を解決していく難しさ、困難さを経験されてきた語りは、「復帰40年」を迎えた沖縄の今後を考える上で、貴重な示唆に富むものでした。

第32回講演会「『復帰40年』屋良朝苗が遺したもの」

沖縄法政研究所では下記の通り、本学創立40周年記念事業の一環として講演会を開催しました。

■日時・場所

2012年11月 6 日(火)14:40 ~ 16:15

沖縄国際大学 3 号館 105教室

■講師

石川元平 氏(元沖縄県教職員組合委員長/元屋良さんを励ます会事務局長)

講師の石川氏は、1976年の屋良朝苗知事退任時に屋良さんを励ます会の事務局長を務め、また、屋良朝苗元琉球政府行政主席・元沖縄県知事の県民葬では実行委員も務めた方で、屋良元知事の活動を間近で接していた方です。

講演会では、屋良朝苗の具体的運動とその成果から、屋良が展開した運動力学について、図を描いて紹介しました。石川氏は、屋良に「二度と沖縄が国家権力の手段として利用され、犠牲を被ってはならない」と言われたことを遺言と受け取り、復帰後、沖縄のおかれている状況を直視し、未来を拓いていくという信念をもって、屋良の遺志を受け継ぎ、沖縄の抱えている問題に取り組んでいると結びました。

当日は、一般・学生合わせて約200名の方々が来場され、石川氏のお話に熱心に耳を傾けていました。

■日時・場所

2012年11月 6 日(火)14:40 ~ 16:15

沖縄国際大学 3 号館 105教室

■講師

石川元平 氏(元沖縄県教職員組合委員長/元屋良さんを励ます会事務局長)

講師の石川氏は、1976年の屋良朝苗知事退任時に屋良さんを励ます会の事務局長を務め、また、屋良朝苗元琉球政府行政主席・元沖縄県知事の県民葬では実行委員も務めた方で、屋良元知事の活動を間近で接していた方です。

講演会では、屋良朝苗の具体的運動とその成果から、屋良が展開した運動力学について、図を描いて紹介しました。石川氏は、屋良に「二度と沖縄が国家権力の手段として利用され、犠牲を被ってはならない」と言われたことを遺言と受け取り、復帰後、沖縄のおかれている状況を直視し、未来を拓いていくという信念をもって、屋良の遺志を受け継ぎ、沖縄の抱えている問題に取り組んでいると結びました。

当日は、一般・学生合わせて約200名の方々が来場され、石川氏のお話に熱心に耳を傾けていました。

第31回講演会「性犯罪者の刑事裁判と処遇の実際 ―司法サポートプログラムを中心に―」

第30回講演会「企業結合法制の歴史と課題」

第29回講演会「沖縄の裁判員裁判の実情と課題」

都合により非公開

第28回講演会「ジャーナリズムの現場から ―沖縄の社会を切り開く視座―」

■日時・場所

2010(平成22)年 6 月 2 日(水) 13:00 ~ 14:30

沖縄国際大学13号館 3 階 13-308

■講師

幸地光男 氏(元・琉球新報記者)

■概要

1972年に沖縄が「本土」に復帰してから、およそ40年近くの歳月が経過しました。基地問題や開発による環境破壊など復帰当時と変わらぬ諸問題を現在も抱えています。しかし昨今、普天間基地問題や泡瀬干潟埋め立て問題など沖縄を取り巻く諸問題が、日本全体に関わる問題として受け止められ、全国的に報道され関心を集めています。沖縄は今まさに諸問題の解決に向けて転換期を迎えようとしています。

ご存じの通り、地元マスコミでは全国的に関心を集める以前より、これら沖縄を取り巻く諸問題を県民目線に立って取材してきました。講師自身も琉球新報の記者として、長年にわたり現場を見てきました。沖縄の社会が転換期を迎えようとしている現在、本講演を通して報道の現場から見えてきたものを学生・市民の皆様と共有し、沖縄社会の変革への一助となればと考えています。

2010(平成22)年 6 月 2 日(水) 13:00 ~ 14:30

沖縄国際大学13号館 3 階 13-308

■講師

幸地光男 氏(元・琉球新報記者)

■概要

1972年に沖縄が「本土」に復帰してから、およそ40年近くの歳月が経過しました。基地問題や開発による環境破壊など復帰当時と変わらぬ諸問題を現在も抱えています。しかし昨今、普天間基地問題や泡瀬干潟埋め立て問題など沖縄を取り巻く諸問題が、日本全体に関わる問題として受け止められ、全国的に報道され関心を集めています。沖縄は今まさに諸問題の解決に向けて転換期を迎えようとしています。

ご存じの通り、地元マスコミでは全国的に関心を集める以前より、これら沖縄を取り巻く諸問題を県民目線に立って取材してきました。講師自身も琉球新報の記者として、長年にわたり現場を見てきました。沖縄の社会が転換期を迎えようとしている現在、本講演を通して報道の現場から見えてきたものを学生・市民の皆様と共有し、沖縄社会の変革への一助となればと考えています。

第27回講演会「逆境の裏には宝物がある」

■日時・場所

2010(平成22)年 5 月20日(水) 13:00 ~ 14:30

沖縄国際大学 5 号館 3 階 5-305教室

■講師

我喜屋優 氏(興南高校野球部監督)

【講師プロフィール】

我喜屋 優(がきや・まさる)。玉城村生まれ。59歳。興南高校の主将として68年夏に4強入りを果たし、「興南旋風」を巻き起こした。大昭和製紙北海道で中堅手として活躍し、74年都市対抗野球で優勝し、同チームの監督も務めた。07年より母校の興南高校野球部の監督を務め、強豪チームへと育て上げた。沖縄県勢甲子園初出場から50年目の節目の今年、興南高校4回目のセンバツ出場での初優勝へと導いた。

【ご案内】

この度、沖縄法政研究所では興南高校野球部監督の我喜屋 優 氏を招聘しての講演会を開催します。今春の選抜高校野球での興南高校の優勝は、県民に誇りを与えるものでありました。このように県民の誇りとなるような素晴らしい若者を育成された我喜屋氏の経験と知識を、多くの学生・市民に共有していただくことで、これからの沖縄の将来を担う学生たちへの啓蒙を図れたらと考えています。多くの市民のご参加をお待ちしております。

【講演概要】

興南高校野球部監督の我喜屋優氏を招いて沖縄法政研究所第27回講演会が開催しました。

春の選抜高校野球で興南高校野球部を優勝へと導いた我喜屋氏の講話を聞こうと、学生・一般市民合わせて166名が聴講しました。

講演は「逆境の裏には宝物がある」をテーマに行われ、春の選抜高校野球の優勝秘話や、生活態度がチームの強さに繋がっていったエピソードなどが、ときに笑いを交えて語られました。

2010(平成22)年 5 月20日(水) 13:00 ~ 14:30

沖縄国際大学 5 号館 3 階 5-305教室

■講師

我喜屋優 氏(興南高校野球部監督)

【講師プロフィール】

我喜屋 優(がきや・まさる)。玉城村生まれ。59歳。興南高校の主将として68年夏に4強入りを果たし、「興南旋風」を巻き起こした。大昭和製紙北海道で中堅手として活躍し、74年都市対抗野球で優勝し、同チームの監督も務めた。07年より母校の興南高校野球部の監督を務め、強豪チームへと育て上げた。沖縄県勢甲子園初出場から50年目の節目の今年、興南高校4回目のセンバツ出場での初優勝へと導いた。

【ご案内】

この度、沖縄法政研究所では興南高校野球部監督の我喜屋 優 氏を招聘しての講演会を開催します。今春の選抜高校野球での興南高校の優勝は、県民に誇りを与えるものでありました。このように県民の誇りとなるような素晴らしい若者を育成された我喜屋氏の経験と知識を、多くの学生・市民に共有していただくことで、これからの沖縄の将来を担う学生たちへの啓蒙を図れたらと考えています。多くの市民のご参加をお待ちしております。

【講演概要】

興南高校野球部監督の我喜屋優氏を招いて沖縄法政研究所第27回講演会が開催しました。

春の選抜高校野球で興南高校野球部を優勝へと導いた我喜屋氏の講話を聞こうと、学生・一般市民合わせて166名が聴講しました。

講演は「逆境の裏には宝物がある」をテーマに行われ、春の選抜高校野球の優勝秘話や、生活態度がチームの強さに繋がっていったエピソードなどが、ときに笑いを交えて語られました。

第26回講演会「第三セクターの経営破綻と地方自治体の財政再建」

■日時・場所

2010年 3 月10日(水) 13:30 ~ 15:30

沖縄国際大学13号館 1 階 13-502教室

■講師

中島弘雅 氏(慶應義塾大学法科大学院教授)

■概要

近時、地方自治体の財政破綻が注目を浴びているが、そのパターンの1つに、自治体が設立した第三セクターの経営破綻が影響を及ぼす例があるのはご存じだろうか。その典型例が、北海道夕張市の事例である。

通常、第三セクターの設立や運営のための資金は金融機関から調達するものであるが、その際に、自治体が第三セクターの債務について金融機関との間に損失保証契約(第三セクターが経営破綻した場合には、金融機関の損失分を自治体が支払う約束)を締結することがある。そのため、第三セクターが経営破綻すると、その影響が自治体本体にまで及び、財政破綻に至ることがあるのである。しかし、そこに至るまで第三セクターの赤字経営問題は表面化してこなかったのだろうか。また、こうした事態に至ったときに、自治体を破綻させずに、第三セクターを清算、再生する有効な手立てはないのだろうか。

今回は、平成19年 1 月に総務省に設置された「債務調整等に関する調査研究会」で、こうした問題に取り組んできた1人として、その内容を、わかりやすくお話ししたい。

2010年 3 月10日(水) 13:30 ~ 15:30

沖縄国際大学13号館 1 階 13-502教室

■講師

中島弘雅 氏(慶應義塾大学法科大学院教授)

■概要

近時、地方自治体の財政破綻が注目を浴びているが、そのパターンの1つに、自治体が設立した第三セクターの経営破綻が影響を及ぼす例があるのはご存じだろうか。その典型例が、北海道夕張市の事例である。

通常、第三セクターの設立や運営のための資金は金融機関から調達するものであるが、その際に、自治体が第三セクターの債務について金融機関との間に損失保証契約(第三セクターが経営破綻した場合には、金融機関の損失分を自治体が支払う約束)を締結することがある。そのため、第三セクターが経営破綻すると、その影響が自治体本体にまで及び、財政破綻に至ることがあるのである。しかし、そこに至るまで第三セクターの赤字経営問題は表面化してこなかったのだろうか。また、こうした事態に至ったときに、自治体を破綻させずに、第三セクターを清算、再生する有効な手立てはないのだろうか。

今回は、平成19年 1 月に総務省に設置された「債務調整等に関する調査研究会」で、こうした問題に取り組んできた1人として、その内容を、わかりやすくお話ししたい。

第25回講演会「イスラーム経済とイスラーム金融」

■日時・場所

2010年 2 月12日(金) 14:40 ~ 16:10

沖縄国際大学 5 号館 1 階 5-107教室

■講師

奥田敦 氏(沖縄法政研究所特別研究員/慶應義塾大学総合政策学部教授)

■概要

イスラーム金融とは何か。イスラーム法やイスラーム経済の全体的な枠組みの中での位置づけ、あるいはグローバル化におけるフェアトレードの在り方などとの対比を交えながら、現状と問題点を考える。

2010年 2 月12日(金) 14:40 ~ 16:10

沖縄国際大学 5 号館 1 階 5-107教室

■講師

奥田敦 氏(沖縄法政研究所特別研究員/慶應義塾大学総合政策学部教授)

■概要

イスラーム金融とは何か。イスラーム法やイスラーム経済の全体的な枠組みの中での位置づけ、あるいはグローバル化におけるフェアトレードの在り方などとの対比を交えながら、現状と問題点を考える。

第24回講演会「カント平和論vs.ヘーゲル戦争論―東アジア共通政府論に向けて―」

■日時・場所

2010年 1 月29日(金) 13:00 ~ 14:30

沖縄国際大学13号館 1 会議室

■講師

高橋 一行 氏(沖縄法政研究所特別研究員/明治大学政治経済学部教授)

■概要

カント『平和論』は、1795年に発刊され、その200周年を記念して、また、さらにその後の2001年に、アメリカが戦争を始めてから、その意義について、様々な議論がある。私はまず、それらの議論の中から代表的なものを取り挙げて整理をし、その上で私自身の解釈を示す。ヨーロッパの論者の多くは、貨幣を統合し、大統領まで出したEUをモデルにして、世界政府を構想しようとする。しかしアジアの歴史と現状を知る私たちの多くは、ヨーロッパは極めて例外的な地域であり、アジアも、また世界も、EUのようには統合しないだろうと考える。一方で、アメリカの論者は、民主主義が広がれば、世界は平和になると考えている。しかしアジアや世界の各地に民主主義を広げようとして、アメリカは却って戦争を引き起こしているのではないか。

カントの真意は、民主化は個々の国家の内生的な発展によるものであり、そして国家の機能はそのまま残し、ある程度民主化した国家間で、緩やかなネットワークとしての国際連合を考え、平和に至る道を示したのではないか。そしてその程度の国家間の連合ならば、アジアでも、また世界でも可能であり、問題は、そこからどうやって平和に至る道筋を見出すかということなのではないだろうか。

ヘーゲルは『法哲学』の中で、カント平和論を批判し、戦争を肯定する。両者は正反対の主張をしているようで、しかし、戦争は必然的であり、国家は戦争を通じて発展し、その中で諸個人の教養と文化を育てるという主張は、両者に共通するものである。私の見るところでは、両者の主張はほぼ重なる。問題はそうやって育てられた諸個人が、ナショナルなレベルだけでなく、ローカル、トランスナショナルといった様々な諸集団をどのように作り、それを活用していくかということである。

以上の考察を踏まえて、私はアジア連合、また国際連合のイメージとして、私は次のようなものを考えている。まずアジア通貨を作る。それぞれの国家通貨(円、元、ウォンその他)は残し、それと併用して、バスケット貨幣を考える。これは電子上の架空のもので、ネットワーク貨幣と称しても良いものである。これを国家通貨と併用することで、国家通貨の暴落を防ぐ。すでにローカルな通貨はたくさんできている。これはそのままトランスナショナルな通貨に転用できる。ローカル、ナショナル、トランスナショナルと様々なレベルでのネットワークが出来ることが、アジア連合、国際連合のベースとなるだろう。

2010年 1 月29日(金) 13:00 ~ 14:30

沖縄国際大学13号館 1 会議室

■講師

高橋 一行 氏(沖縄法政研究所特別研究員/明治大学政治経済学部教授)

■概要

カント『平和論』は、1795年に発刊され、その200周年を記念して、また、さらにその後の2001年に、アメリカが戦争を始めてから、その意義について、様々な議論がある。私はまず、それらの議論の中から代表的なものを取り挙げて整理をし、その上で私自身の解釈を示す。ヨーロッパの論者の多くは、貨幣を統合し、大統領まで出したEUをモデルにして、世界政府を構想しようとする。しかしアジアの歴史と現状を知る私たちの多くは、ヨーロッパは極めて例外的な地域であり、アジアも、また世界も、EUのようには統合しないだろうと考える。一方で、アメリカの論者は、民主主義が広がれば、世界は平和になると考えている。しかしアジアや世界の各地に民主主義を広げようとして、アメリカは却って戦争を引き起こしているのではないか。

カントの真意は、民主化は個々の国家の内生的な発展によるものであり、そして国家の機能はそのまま残し、ある程度民主化した国家間で、緩やかなネットワークとしての国際連合を考え、平和に至る道を示したのではないか。そしてその程度の国家間の連合ならば、アジアでも、また世界でも可能であり、問題は、そこからどうやって平和に至る道筋を見出すかということなのではないだろうか。

ヘーゲルは『法哲学』の中で、カント平和論を批判し、戦争を肯定する。両者は正反対の主張をしているようで、しかし、戦争は必然的であり、国家は戦争を通じて発展し、その中で諸個人の教養と文化を育てるという主張は、両者に共通するものである。私の見るところでは、両者の主張はほぼ重なる。問題はそうやって育てられた諸個人が、ナショナルなレベルだけでなく、ローカル、トランスナショナルといった様々な諸集団をどのように作り、それを活用していくかということである。

以上の考察を踏まえて、私はアジア連合、また国際連合のイメージとして、私は次のようなものを考えている。まずアジア通貨を作る。それぞれの国家通貨(円、元、ウォンその他)は残し、それと併用して、バスケット貨幣を考える。これは電子上の架空のもので、ネットワーク貨幣と称しても良いものである。これを国家通貨と併用することで、国家通貨の暴落を防ぐ。すでにローカルな通貨はたくさんできている。これはそのままトランスナショナルな通貨に転用できる。ローカル、ナショナル、トランスナショナルと様々なレベルでのネットワークが出来ることが、アジア連合、国際連合のベースとなるだろう。

第23回講演会「硫黄島と小笠原をめぐる日米関係 ―統治下の沖縄と沖縄返還過程の比較―」

■日時・場所

2009年12月22日(火) 14:40 ~ 16:10

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■講師

ロバート・D・エルドリッヂ 氏(沖縄法政研究所特別研究員/元大阪大学准教授)

■概要

沖縄の復帰の4年前、硫黄島をはじめ小笠原諸島などの南方諸島は、日本に返還された。奄美群島の返還(1953年)や小笠原諸島の返還(1968年)の何れも、沖縄の返還の前例となり、大きな歴史的な意味をもっている。が、その返還過程は、十分に知られていない。本発表は、拙著の『硫黄島と小笠原をめぐる日米関係』に基づいて、その返還過程を紹介すると共に、沖縄を含む南西諸島と同様な状態に置かれていた南方諸島は何故そもそも占領され、統治されたのかの歴史背景やその比較を紹介する。

2009年12月22日(火) 14:40 ~ 16:10

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■講師

ロバート・D・エルドリッヂ 氏(沖縄法政研究所特別研究員/元大阪大学准教授)

■概要

沖縄の復帰の4年前、硫黄島をはじめ小笠原諸島などの南方諸島は、日本に返還された。奄美群島の返還(1953年)や小笠原諸島の返還(1968年)の何れも、沖縄の返還の前例となり、大きな歴史的な意味をもっている。が、その返還過程は、十分に知られていない。本発表は、拙著の『硫黄島と小笠原をめぐる日米関係』に基づいて、その返還過程を紹介すると共に、沖縄を含む南西諸島と同様な状態に置かれていた南方諸島は何故そもそも占領され、統治されたのかの歴史背景やその比較を紹介する。

第22回講演会「ボランティアコーディネーションの現状~刈谷市民ボランティア活動支援センターの取り組みから~」

■日時・場所

2009年 7 月14日(火) 13:00 ~ 14:30

沖縄国際大学 5 号館

■講師

田中利昌 氏(沖縄法政研究所特別研究員/NPO愛知ネット職員)

■概要

愛知県安城市に本部を置く特定非営利活動法人NPO愛知ネットは、災害救援活動を主任務とするNPO法人である。ボランティア・市民活動センターの運営を通してボランティアの育成に日々取り組んでいる。県内5か所の公共施設の指定管理者として、愛知県、その他の自治体から運営を任され、そのうち、ボランティア・市民活動センターは4か所である。その中でも特に、刈谷市民ボランティア活動支援センターでの取り組みを中心にボランティアコーディネート論について報告をする。どのような方々が相談に訪れ、どのようなボランティアニーズがあるのか、実際にボランティアマッチングが成功した特徴的な事例、ボランティアマッチング成功率はどの程度あるか、などについてである。また、日本で最初の試みである企業と行政のボランティア情報のネット上での共有化についても報告する。以上の点を踏まえながら、地方都市におけるボランティアコーディネートのあり方や問題点を明らかにする。

2009年 7 月14日(火) 13:00 ~ 14:30

沖縄国際大学 5 号館

■講師

田中利昌 氏(沖縄法政研究所特別研究員/NPO愛知ネット職員)

■概要

愛知県安城市に本部を置く特定非営利活動法人NPO愛知ネットは、災害救援活動を主任務とするNPO法人である。ボランティア・市民活動センターの運営を通してボランティアの育成に日々取り組んでいる。県内5か所の公共施設の指定管理者として、愛知県、その他の自治体から運営を任され、そのうち、ボランティア・市民活動センターは4か所である。その中でも特に、刈谷市民ボランティア活動支援センターでの取り組みを中心にボランティアコーディネート論について報告をする。どのような方々が相談に訪れ、どのようなボランティアニーズがあるのか、実際にボランティアマッチングが成功した特徴的な事例、ボランティアマッチング成功率はどの程度あるか、などについてである。また、日本で最初の試みである企業と行政のボランティア情報のネット上での共有化についても報告する。以上の点を踏まえながら、地方都市におけるボランティアコーディネートのあり方や問題点を明らかにする。

第21回講演会「アメリカの陪審員制度に学ぶ ―裁判員制度開始にあたって―」

■日時・場所

2009年 7 月 7 日(火) 9:00 ~ 10:30

沖縄国際大学 3 号館

■講師

サブリナ S. マッケンナ 氏(ハワイ州第1巡回裁判所判事/元ハワイ大学准教授)

■概要

2009年 5 月21日から、日本でも裁判員制度が実施されました。私達は、いつ「裁判員」になるかもしれません。その日にそなえて日頃から、裁判に関心をもつことは、とてもよいことです。主権者である私達の司法参加の機会が増せば増すほど、私達の法的教養がひろがるだけでなく、法的なものの考え方が身に付き、日本社会に「法の支配」が定着します。

始まったばかりの裁判員制度の特色を知るためにも、私達が「アメリカの陪審員制度に学ぶ」ことはいろいろあります。裁判員制度や陪審員制度には、それぞれ長所と短所があることも事実です。本講演では、巡回裁判所判事として、家庭内暴力をはじめとする問題の法的解決にもあたって来られた日系のマッケンナ先生が、アメリカの法実務を踏まえた陪審員制度についてお話して下さいます。

2009年 7 月 7 日(火) 9:00 ~ 10:30

沖縄国際大学 3 号館

■講師

サブリナ S. マッケンナ 氏(ハワイ州第1巡回裁判所判事/元ハワイ大学准教授)

■概要

2009年 5 月21日から、日本でも裁判員制度が実施されました。私達は、いつ「裁判員」になるかもしれません。その日にそなえて日頃から、裁判に関心をもつことは、とてもよいことです。主権者である私達の司法参加の機会が増せば増すほど、私達の法的教養がひろがるだけでなく、法的なものの考え方が身に付き、日本社会に「法の支配」が定着します。

始まったばかりの裁判員制度の特色を知るためにも、私達が「アメリカの陪審員制度に学ぶ」ことはいろいろあります。裁判員制度や陪審員制度には、それぞれ長所と短所があることも事実です。本講演では、巡回裁判所判事として、家庭内暴力をはじめとする問題の法的解決にもあたって来られた日系のマッケンナ先生が、アメリカの法実務を踏まえた陪審員制度についてお話して下さいます。

第20回講演会「沖縄国際大学の学生に期待する~自立の時代の教育を考える~」

■日時・場所

2009年 6 月17日(水) 13:00 ~ 14:30

沖縄国際大学 5 号館

■講師

川上辰雄 氏(北中城村教育長)

■概要

いつの時代でも若者は社会変革の原動力であり、午前8時半の太陽の如く世界を照らし出す。音楽・映画・フアッション・文学・スポーツ等に至るまで、若者文化が社会に与える影響は計り知れない。ただ、「学生時代」というのは、「モラトリアム」(人間が成長して、なお社会的義務の遂行を猶予される期間)として案外世間からは温かく見られているようだ。この度、「私学の雄」沖国大の優秀な学生を相手に「標記の演題」で、「講義」する機会を頂いた。有り難いことである。教育行政のしくみ、教育改革、家族・地域社会への関わり、歴史へのまなざし等々について、高校教師30年・村の教育行政4年間のささやかな体験から学んだ事柄を話してみたい。

ポイントは、「多様性の承認・共通性の発見」と「世界をコーディネート」できる若者の育成である。

2009年 6 月17日(水) 13:00 ~ 14:30

沖縄国際大学 5 号館

■講師

川上辰雄 氏(北中城村教育長)

■概要

いつの時代でも若者は社会変革の原動力であり、午前8時半の太陽の如く世界を照らし出す。音楽・映画・フアッション・文学・スポーツ等に至るまで、若者文化が社会に与える影響は計り知れない。ただ、「学生時代」というのは、「モラトリアム」(人間が成長して、なお社会的義務の遂行を猶予される期間)として案外世間からは温かく見られているようだ。この度、「私学の雄」沖国大の優秀な学生を相手に「標記の演題」で、「講義」する機会を頂いた。有り難いことである。教育行政のしくみ、教育改革、家族・地域社会への関わり、歴史へのまなざし等々について、高校教師30年・村の教育行政4年間のささやかな体験から学んだ事柄を話してみたい。

ポイントは、「多様性の承認・共通性の発見」と「世界をコーディネート」できる若者の育成である。

第19回講演会「宮古支庁・宮古民政府・宮古群島政府 ―戦後の宮古における『自治』の原点、1945年~1952年―」

■日時・場所

2008(平成20)年11月29日(土) 15:00~

宮古島市立中央公民館 2階研修室

■講師

黒柳保則 氏(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師)

■概要

宮古の政治行政は、1945年12月から米国の軍政下に置かれたことにより、沖縄や八重山、すなわち戦前に沖縄県を構成した他の地域とは分離された。その後、1952年4月に琉球政府が発足し、再び他の地域と統合されるまで、近現代の宮古政治行政史のうえでは前例のない「宮古の、宮古による、宮古のための自治」を経験した。本公演では、今ではほとんどしられていないこうした事実について取り上げる。具体的には、この時期の宮古における「自治」の中心的な役割を担った宮古支庁・宮古民政府・宮古群島政府という3つの「政府」について、米軍政府の姿勢、組織の基本的な性格、首長や議員の特徴、執行機関と議決機関との関係、されには復興を目指して取り組まれた政策課題といったトピックを実証的に考察する。沖縄や八重山といった他の地域の政治行政との関係も視野に入れつつ、戦後の宮古における「自治」の原点ともいうべき時期の「政府」について、その「制度」と「実態」を掘り起こし、今後の「自治」を考えるためのよすがとしたい。

2008(平成20)年11月29日(土) 15:00~

宮古島市立中央公民館 2階研修室

■講師

黒柳保則 氏(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師)

■概要

宮古の政治行政は、1945年12月から米国の軍政下に置かれたことにより、沖縄や八重山、すなわち戦前に沖縄県を構成した他の地域とは分離された。その後、1952年4月に琉球政府が発足し、再び他の地域と統合されるまで、近現代の宮古政治行政史のうえでは前例のない「宮古の、宮古による、宮古のための自治」を経験した。本公演では、今ではほとんどしられていないこうした事実について取り上げる。具体的には、この時期の宮古における「自治」の中心的な役割を担った宮古支庁・宮古民政府・宮古群島政府という3つの「政府」について、米軍政府の姿勢、組織の基本的な性格、首長や議員の特徴、執行機関と議決機関との関係、されには復興を目指して取り組まれた政策課題といったトピックを実証的に考察する。沖縄や八重山といった他の地域の政治行政との関係も視野に入れつつ、戦後の宮古における「自治」の原点ともいうべき時期の「政府」について、その「制度」と「実態」を掘り起こし、今後の「自治」を考えるためのよすがとしたい。

第18回講演会「規制緩和と自治体 ― 公共交通の分野を素材として ― 」

■日時・場所

2008(平成20)年 7 月17日(木) 14:00 ~ 16:10

沖縄国際大学 図書館4階 AVホール

■講師

前田成東 氏(特別研究員/東海大学政治経済学部教授)

■概要

「規制大国」と表現されることの多かった日本において、1990年代頃から本格的に規制緩和が検討された。段階的に規制の緩和・撤廃が実施され、福祉、教育、情報通信など様々な分野で民間活動の自由度が拡大し、行政の責任領域が見直されることにもなった。

しかし一方で、バスなどの公共交通機関の領域においては、「需要調整」の規制緩和を実施した結果、地方を中心に民間事業者が撤退するという傾向が顕著になっている。

本講演では、このような公共交通の分野を素材とし、規制緩和にともなう状況の変化を踏まえた上で、「住民の足」を確保するために自治体が中心となって検討している諸方策について考察する。

2008(平成20)年 7 月17日(木) 14:00 ~ 16:10

沖縄国際大学 図書館4階 AVホール

■講師

前田成東 氏(特別研究員/東海大学政治経済学部教授)

■概要

「規制大国」と表現されることの多かった日本において、1990年代頃から本格的に規制緩和が検討された。段階的に規制の緩和・撤廃が実施され、福祉、教育、情報通信など様々な分野で民間活動の自由度が拡大し、行政の責任領域が見直されることにもなった。

しかし一方で、バスなどの公共交通機関の領域においては、「需要調整」の規制緩和を実施した結果、地方を中心に民間事業者が撤退するという傾向が顕著になっている。

本講演では、このような公共交通の分野を素材とし、規制緩和にともなう状況の変化を踏まえた上で、「住民の足」を確保するために自治体が中心となって検討している諸方策について考察する。

第17回講演会「沖縄とジェンダー」

■日時・場所

2008(平成20)年 5 月21日(水) 13:00 ~ 14:30

沖縄国際大学 3 号館 106教室

■講師

勝方=稲福恵子 氏(早稲田大学国際教養学部教授)

■概要

「ジェンダー」というのは、人間を「男」と「女」に二極化し、しかも「男」を「女」の上に据える近代的・社会文化的なシステムであると考えられています。このシステムは、人間ばかりでなく、森羅万象ことごとく二分化し、黒白のはっきりした二項対立の図式におさめ、自他を明確に区分する近代的な考え方の基盤になっています。

ところが「てーげー主義の沖縄」では、あいまいさや矛盾に対する耐性が強いのでグレーゾーンが広がり、そこに安らぎと癒しを求める人たちが憩うようにもなりました。この文化風土は、明治以来の「近代化」政策を受容する過程でさんざん苦しんできた沖縄の、創意工夫のたまものだと考えられます。ジェンダーの視点からこの仕組みをひも解いてみましょう。

2008(平成20)年 5 月21日(水) 13:00 ~ 14:30

沖縄国際大学 3 号館 106教室

■講師

勝方=稲福恵子 氏(早稲田大学国際教養学部教授)

■概要

「ジェンダー」というのは、人間を「男」と「女」に二極化し、しかも「男」を「女」の上に据える近代的・社会文化的なシステムであると考えられています。このシステムは、人間ばかりでなく、森羅万象ことごとく二分化し、黒白のはっきりした二項対立の図式におさめ、自他を明確に区分する近代的な考え方の基盤になっています。

ところが「てーげー主義の沖縄」では、あいまいさや矛盾に対する耐性が強いのでグレーゾーンが広がり、そこに安らぎと癒しを求める人たちが憩うようにもなりました。この文化風土は、明治以来の「近代化」政策を受容する過程でさんざん苦しんできた沖縄の、創意工夫のたまものだと考えられます。ジェンダーの視点からこの仕組みをひも解いてみましょう。

第16回講演会「平和力としてのジハード~内面的・倫理的イスラーム台頭の可能性~」

■日時・場所

2008(平成20)年 2 月14日(木)13:00

沖縄国際大学 5 号館 107教室

■講師

奥田敦 氏(慶應義塾大学総合政策学部教授)

■概要

テロリズムはジハードなのか?

テロリズムもジハードも決して教えの命じる通りには実践されていない。

2025年には、世界の人口の3分の1を占めるとされるイスラーム教徒が、個人の生き方のみならず社会のあり方についても拠り所とするのがイスラーム法である。国家にも制度にも支配者にも左右されない法のあり方は、近代法が根源的に抱える問題を照射するのみならず、グローバル化時代の人類社会のルールに対しても示唆を与える。

本講演会では、イスラームの教えが本来的に命じる意味でのジハードとテロリズムは、イスラーム圏に安定と発展を、そして世界に平和と繁栄をもたらすことを明らかにする。

2008(平成20)年 2 月14日(木)13:00

沖縄国際大学 5 号館 107教室

■講師

奥田敦 氏(慶應義塾大学総合政策学部教授)

■概要

テロリズムはジハードなのか?

テロリズムもジハードも決して教えの命じる通りには実践されていない。

2025年には、世界の人口の3分の1を占めるとされるイスラーム教徒が、個人の生き方のみならず社会のあり方についても拠り所とするのがイスラーム法である。国家にも制度にも支配者にも左右されない法のあり方は、近代法が根源的に抱える問題を照射するのみならず、グローバル化時代の人類社会のルールに対しても示唆を与える。

本講演会では、イスラームの教えが本来的に命じる意味でのジハードとテロリズムは、イスラーム圏に安定と発展を、そして世界に平和と繁栄をもたらすことを明らかにする。

第15回講演会「沖縄における消費者の契約トラブルあれこれ~若者に多いトラブルを中心に~」

■日時・場所

2007(平成19)年10月17日(水)13:00

沖縄国際大学 3 号館 106教室

■講師

小那覇涼子 氏(NPO法人消費者センター沖縄・理事長)

■概要

消費生活相談窓口に寄せられる相談から、若者に多いトラブルについて、事例を中心に紹介します。具体的には、出会い系サイトの料金の不当請求、二十歳になると同時に被害に遭ったデート商法、エステの次々契約、マルチ商法等について、対処法も含めて紹介します。

また、多重債務相談も多いことから、金利の問題や法改正、債務整理、クレジットカードの利用の問題についても触れたいと思います。

2007(平成19)年10月17日(水)13:00

沖縄国際大学 3 号館 106教室

■講師

小那覇涼子 氏(NPO法人消費者センター沖縄・理事長)

■概要

消費生活相談窓口に寄せられる相談から、若者に多いトラブルについて、事例を中心に紹介します。具体的には、出会い系サイトの料金の不当請求、二十歳になると同時に被害に遭ったデート商法、エステの次々契約、マルチ商法等について、対処法も含めて紹介します。

また、多重債務相談も多いことから、金利の問題や法改正、債務整理、クレジットカードの利用の問題についても触れたいと思います。

第14回講演会「政治をめぐる言葉」

■日時・場所

2007(平成19)年 8 月18日(土)15:00~

沖縄国際大学 5 号館 107教室

■講師

秋山和宏 氏(日本大学法学部教授)

■概要

政治の歴史は人類の歴史と共に古い。こうした長い年月の間に数多くの政治をめぐる言葉が生み出された。それらの中には政治を学ぶわれわれに有意義なものも少なくない。ここで言う「政治をめぐる言葉」というのは、(1)政治そのものを説明する言葉、(2)政治のあり方を示す言葉、(3)政治の姿を捉えた言葉 などの意味である。今回は主として(2)と(3)を中心に、皆さんも何処かで聞いたことのある「人民の人民による人民のための政治」、「英国人は自分たちは自由だと思っているが、それは選挙までのことで、選挙が終われば皆鉄鎖につながれる」、「政治家、政治屋、政治業者」、「政治の一寸先は闇」、「猿は木から落ちても猿だが、国会議員は一度落ちればただの人」等々の言葉を取り上げながら、政治の現状ならびに目標について一緒に考えてみたい。

2007(平成19)年 8 月18日(土)15:00~

沖縄国際大学 5 号館 107教室

■講師

秋山和宏 氏(日本大学法学部教授)

■概要

政治の歴史は人類の歴史と共に古い。こうした長い年月の間に数多くの政治をめぐる言葉が生み出された。それらの中には政治を学ぶわれわれに有意義なものも少なくない。ここで言う「政治をめぐる言葉」というのは、(1)政治そのものを説明する言葉、(2)政治のあり方を示す言葉、(3)政治の姿を捉えた言葉 などの意味である。今回は主として(2)と(3)を中心に、皆さんも何処かで聞いたことのある「人民の人民による人民のための政治」、「英国人は自分たちは自由だと思っているが、それは選挙までのことで、選挙が終われば皆鉄鎖につながれる」、「政治家、政治屋、政治業者」、「政治の一寸先は闇」、「猿は木から落ちても猿だが、国会議員は一度落ちればただの人」等々の言葉を取り上げながら、政治の現状ならびに目標について一緒に考えてみたい。

第13回講演会「『みずからを直視する』とはどういうことか ―君たちに期待する―」

■日時・場所

2007(平成19)年 7 月11日(水)14:40

沖縄国際大学 図書館 4 階 AVホール

■講師

花崎為継 氏(北中城村文化協会会長)

■概要

「近頃の若者は・・・」といった若者論は、いつの時代にもありました。そう語る年配の先達は、往々にして、みずから位置する現在の地点から振り返り、そこに引き寄せる論法で説いていく。その当人も、かつてそうしたステレオタイプの「説法」に反発を覚えたことを忘れたかのようであります。

今回、時代の閉塞状況に圧迫されながらも、夢を追い求め、同時にそれに必然的に繋がる人生の意味や世界について考え悩み、苦しんでいる現在の若者の心情を汲みつつ、そこから言葉を発し、訴い合う若者論を企画しました。

青春時代に味わった深い挫折感を森鴎外の『安井夫人』によって慰められ、還暦を迎えた今は、世情への喜怒哀楽を「川柳」によって詠み流す先達の語りから、是非、みずからを問い直す、見つめ直すきっかけにしてほしい、と思います。

2007(平成19)年 7 月11日(水)14:40

沖縄国際大学 図書館 4 階 AVホール

■講師

花崎為継 氏(北中城村文化協会会長)

■概要

「近頃の若者は・・・」といった若者論は、いつの時代にもありました。そう語る年配の先達は、往々にして、みずから位置する現在の地点から振り返り、そこに引き寄せる論法で説いていく。その当人も、かつてそうしたステレオタイプの「説法」に反発を覚えたことを忘れたかのようであります。

今回、時代の閉塞状況に圧迫されながらも、夢を追い求め、同時にそれに必然的に繋がる人生の意味や世界について考え悩み、苦しんでいる現在の若者の心情を汲みつつ、そこから言葉を発し、訴い合う若者論を企画しました。

青春時代に味わった深い挫折感を森鴎外の『安井夫人』によって慰められ、還暦を迎えた今は、世情への喜怒哀楽を「川柳」によって詠み流す先達の語りから、是非、みずからを問い直す、見つめ直すきっかけにしてほしい、と思います。

第12回講演会「行政・発想の転換 群馬県太田市の自治体改革に学ぶ」

■日時

2007(平成19)年 1 月11日(木)

■講師

清水聖義 氏(群馬県太田市長)

北村哲夫 氏(群馬県太田市役所行政経営課長)

■概要

わが国の多くの自治体では、国と地方の財政危機を契機にさまざまな自治体改革が行われている。特に群馬県太田市は、全国的にも注目されている自治体である。太田市の改革の先鞭をつけたのが現在の清水聖義市長である。清水市長は「市役所は、最大のサービス産業である」を基本姿勢に市政運営を実施し、注目すべく多くの改革を断行し、これまでの「行政の常識」を覆し、まさしく『行政の発想の転換』である。

一般的に「行政改革」というとすぐに「経費節減」を想起するのであるが、大事なことは「節約したお金をいかに有効に活用するか」である。太田市の場合、新たな行政サービスの財源に充てた。コスト削減によって、新たな価値を創造するための可能性を作り出した。その一つが「小学校教育活動指導助手」の配置である。これは全国でも最初の取り組みとなり、大きな成果を上げた。

沖縄県の自治体も行政改革の真っ只中にあり、太田市の改革は、大いに参考になるものと思います。この講演を通してこれからのわが自治体のあるべき姿をご一緒に考えてみませんか。多くの自治体職員のご参加をお待ちしております。

2007(平成19)年 1 月11日(木)

■講師

清水聖義 氏(群馬県太田市長)

北村哲夫 氏(群馬県太田市役所行政経営課長)

■概要

わが国の多くの自治体では、国と地方の財政危機を契機にさまざまな自治体改革が行われている。特に群馬県太田市は、全国的にも注目されている自治体である。太田市の改革の先鞭をつけたのが現在の清水聖義市長である。清水市長は「市役所は、最大のサービス産業である」を基本姿勢に市政運営を実施し、注目すべく多くの改革を断行し、これまでの「行政の常識」を覆し、まさしく『行政の発想の転換』である。

一般的に「行政改革」というとすぐに「経費節減」を想起するのであるが、大事なことは「節約したお金をいかに有効に活用するか」である。太田市の場合、新たな行政サービスの財源に充てた。コスト削減によって、新たな価値を創造するための可能性を作り出した。その一つが「小学校教育活動指導助手」の配置である。これは全国でも最初の取り組みとなり、大きな成果を上げた。

沖縄県の自治体も行政改革の真っ只中にあり、太田市の改革は、大いに参考になるものと思います。この講演を通してこれからのわが自治体のあるべき姿をご一緒に考えてみませんか。多くの自治体職員のご参加をお待ちしております。

第11回講演会「個人情報保護制度 ―意義としくみ―」

■日時

2006(平成18)年11月30日(木)

■講師

前津榮健(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■概要

情報化社会の進展により、生活に便利さと豊かさがもたらされた反面、個人データの不正な売買、個人情報の大量漏えい・悪用などといった事案が相次ぎ発生し、国民に強い不安をもたらしている。いったん個人情報が不適正に取り扱われると、人格的・財産的権利利益が侵害され、取り返しのつかない深刻な事態を生じるおそれもある。そのような状況の下、長年の懸案であった個人情報保護法が、昨年4月施行されるとともに、自治体の個人情報保護条例もほぼ整理されている。

本講座では、個人情報の保護の必要性、個人情報保護法・保護条例制定の意義、基本的なしくみ、判例・実例を概観すると同時に、個人情報の取扱いや運用上の問題点について考えてみたい。

2006(平成18)年11月30日(木)

■講師

前津榮健(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■概要

情報化社会の進展により、生活に便利さと豊かさがもたらされた反面、個人データの不正な売買、個人情報の大量漏えい・悪用などといった事案が相次ぎ発生し、国民に強い不安をもたらしている。いったん個人情報が不適正に取り扱われると、人格的・財産的権利利益が侵害され、取り返しのつかない深刻な事態を生じるおそれもある。そのような状況の下、長年の懸案であった個人情報保護法が、昨年4月施行されるとともに、自治体の個人情報保護条例もほぼ整理されている。

本講座では、個人情報の保護の必要性、個人情報保護法・保護条例制定の意義、基本的なしくみ、判例・実例を概観すると同時に、個人情報の取扱いや運用上の問題点について考えてみたい。

第10回講演会「『らい予防法』は廃止されたけど…―ハンセン病患者への差別の歴史から何を学ぶか―」

■日時

2006(平成18)年11月 8 日(水)

■講師

金城幸子 氏(愛楽園ハンセン病国賠原告団副団長)

■概要

治療薬がなかった時代にはハンセン病は「不治の病」とされ、手足や顔が変形することもあり恐れられていました。しかし医学の進歩によってハンセン病の菌の感染力は極めて弱くまた遺伝病ではないこともわかり、1943年には治療薬が開発され完全に治る病気になりました。

日本では明治時代からハンセン病患者をあたかも「犯罪者」のように扱い、ハンセン病根絶を目的に療養所へ強制隔離する法政策がとられてきました。そのためハンセン病患者は、一度入所すると一生退所できない、家族と一緒に暮らせない、差別を恐れて実名を名乗れない、結婚条件として避妊手術を受けさせる、死亡後も故郷の墓に入れない等々多くの人権を侵害されてきました。

さらに「治る病気」だったにもかかわらず「らい予防法」(1953年)によって強制隔離政策は継続され、ハンセン病に対する恐怖と偏見、患者に対する差別が根強く残ってしまいました。これに対し患者たちは「人間回復」を求めて闘い続け法律は1996年に廃止されました。

ハンセン病患者に対する人権侵害の長い歴史から私たちは何を学ばなければならないのか、「らい予防法」廃止10年目を契機にあらためて考えることにしたいと思います。

2006(平成18)年11月 8 日(水)

■講師

金城幸子 氏(愛楽園ハンセン病国賠原告団副団長)

■概要

治療薬がなかった時代にはハンセン病は「不治の病」とされ、手足や顔が変形することもあり恐れられていました。しかし医学の進歩によってハンセン病の菌の感染力は極めて弱くまた遺伝病ではないこともわかり、1943年には治療薬が開発され完全に治る病気になりました。

日本では明治時代からハンセン病患者をあたかも「犯罪者」のように扱い、ハンセン病根絶を目的に療養所へ強制隔離する法政策がとられてきました。そのためハンセン病患者は、一度入所すると一生退所できない、家族と一緒に暮らせない、差別を恐れて実名を名乗れない、結婚条件として避妊手術を受けさせる、死亡後も故郷の墓に入れない等々多くの人権を侵害されてきました。

さらに「治る病気」だったにもかかわらず「らい予防法」(1953年)によって強制隔離政策は継続され、ハンセン病に対する恐怖と偏見、患者に対する差別が根強く残ってしまいました。これに対し患者たちは「人間回復」を求めて闘い続け法律は1996年に廃止されました。

ハンセン病患者に対する人権侵害の長い歴史から私たちは何を学ばなければならないのか、「らい予防法」廃止10年目を契機にあらためて考えることにしたいと思います。

第9回講演会「少年鑑別所の役割と最近の非行少年について」

■日時

2006(平成18)年10月25日(木)

■講師

畔上悦郎 氏(那覇少年鑑別所所長)

■概要

2005(平成17)年の矯正統計年報によれば、昨年全国の少年鑑別所に収容された少年の人員は19,627人であり、この10年間では平成15年をピークに減少傾向を示しています。しかし、収容される少年の問題は、むしろ多様化・複雑化の傾向にあります。

少年による凶悪な事件が発生すると、子供たちの「心の闇」が指摘され、子供たちが変わったのではという議論になりますが、少年非行を理解するためには、家族や地域社会など、子供たちを取り巻く社会の変化も合わせて考える必要があるように思います。

少年鑑別所の業務内容やその役割とともに、実務を通して見た少年非行の現状についてご紹介し、その問題点と対応策について皆様と一緒に考えてみたいと思います。

2006(平成18)年10月25日(木)

■講師

畔上悦郎 氏(那覇少年鑑別所所長)

■概要

2005(平成17)年の矯正統計年報によれば、昨年全国の少年鑑別所に収容された少年の人員は19,627人であり、この10年間では平成15年をピークに減少傾向を示しています。しかし、収容される少年の問題は、むしろ多様化・複雑化の傾向にあります。

少年による凶悪な事件が発生すると、子供たちの「心の闇」が指摘され、子供たちが変わったのではという議論になりますが、少年非行を理解するためには、家族や地域社会など、子供たちを取り巻く社会の変化も合わせて考える必要があるように思います。

少年鑑別所の業務内容やその役割とともに、実務を通して見た少年非行の現状についてご紹介し、その問題点と対応策について皆様と一緒に考えてみたいと思います。

第8回講演会「あまりにも違う日・伊の米軍基地事情」

■日時

2006(平成18)年 7 月22日(土)

■講師

屋良朝博 氏(沖縄タイムス社社会部副部長代理)

■概要

何かおかしくないですか。日本の法律が及ばないなんて。ときに、米軍は大学キャンパスを占拠する事態も起こる。日本政府は黙って指をくわえている。

日本と同じ敗戦国のイタリアにも戦後、米軍が駐留する。同じような軍用機事故が起きると、当局は証拠品である米軍機を差し押さえ、パイロットを尋問し、独自に捜査する。

米空軍が使う飛行場は飛行回数を制限し、飛行経路や上昇角度も詳細に定め、騒音が住民地域に拡散しないような措置を講じている。

さらには、イタリアの習慣であるお昼寝「リポーゾ」の時間に、米軍戦闘機はエンジンを切って静かにする。平時において、住民優位である。イタリア人は主権が侵される行為を許さない。

2006(平成18)年 7 月22日(土)

■講師

屋良朝博 氏(沖縄タイムス社社会部副部長代理)

■概要

何かおかしくないですか。日本の法律が及ばないなんて。ときに、米軍は大学キャンパスを占拠する事態も起こる。日本政府は黙って指をくわえている。

日本と同じ敗戦国のイタリアにも戦後、米軍が駐留する。同じような軍用機事故が起きると、当局は証拠品である米軍機を差し押さえ、パイロットを尋問し、独自に捜査する。

米空軍が使う飛行場は飛行回数を制限し、飛行経路や上昇角度も詳細に定め、騒音が住民地域に拡散しないような措置を講じている。

さらには、イタリアの習慣であるお昼寝「リポーゾ」の時間に、米軍戦闘機はエンジンを切って静かにする。平時において、住民優位である。イタリア人は主権が侵される行為を許さない。

第7回講演会「沖縄電子債権手形実証実験と沖縄発のIT立法~新法「電子債権法」の制定を目指して~」

■日時

2005(平成17)年12月19日(月)

■講師

大野祐輔 氏(経済産業省経済産業政策局産業資金課課長補佐)

■概要

IT化の進展の中、民法や手形法が定める既存の債権概念は様々な課題に直面している。政府は、これらを解決し、手形の電子化等を可能とするため、新法「電子債権法」の制定を目指している。政府の検討においては、昨年から本年3月末まで行われた沖縄県内での取組「沖縄電子手形実証実験」が大きな推進力を与えている。政府、県、地元銀行、地元企業等が多数参加したこのプロジェクトの概念と成果、それを受けた我が国のIT立法の道筋と今後の経済・金融へのインパクトを解説する。

2005(平成17)年12月19日(月)

■講師

大野祐輔 氏(経済産業省経済産業政策局産業資金課課長補佐)

■概要

IT化の進展の中、民法や手形法が定める既存の債権概念は様々な課題に直面している。政府は、これらを解決し、手形の電子化等を可能とするため、新法「電子債権法」の制定を目指している。政府の検討においては、昨年から本年3月末まで行われた沖縄県内での取組「沖縄電子手形実証実験」が大きな推進力を与えている。政府、県、地元銀行、地元企業等が多数参加したこのプロジェクトの概念と成果、それを受けた我が国のIT立法の道筋と今後の経済・金融へのインパクトを解説する。

第6回講演会「自治と改革」

■日時

2004(平成16)年 7 月26日(月)

■講師

逢坂誠二 氏(ニセコ町長)

林知己 氏(ニセコ町学校教育課長)

■コーディネーター

前津榮健 氏(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授)

■主催

沖縄国際大学沖縄法政研究所

■後援

沖縄県市長会・沖縄県町村会・沖縄県市議会議長会・沖縄県町村議会議長会

■概要

「三位一体の改革」「市町村合併」でわが国の多くの自治体は、現在厳しい環境に追い込まれ、この状態をいかに克服し活路を見出すか模索している。ニセコ町を大きく変容させたのは、35歳の若さで町職員から町長に就任した逢坂誠二町長のリーダーシップであった。まず町を変えたのは徹底した住民への情報公開であった。すべての行政情報は、住民との共有財産であると考え、「情報の共有」と「住民参加」のまちづくりを実践し住民による自治体経営のシステムを大胆に創造した。このような先駆的なまちづくりは全国的に注目され、人口4600人の小さな町が、今では全国自治体首長アンケートで、モデルにしたい自治体No.1となった。この講演会を通してこれからの21世紀の自治体のあるべき姿をご一緒に考えてみませんか。

2004(平成16)年 7 月26日(月)

■講師

逢坂誠二 氏(ニセコ町長)

林知己 氏(ニセコ町学校教育課長)

■コーディネーター

前津榮健 氏(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授)

■主催

沖縄国際大学沖縄法政研究所

■後援

沖縄県市長会・沖縄県町村会・沖縄県市議会議長会・沖縄県町村議会議長会

■概要

「三位一体の改革」「市町村合併」でわが国の多くの自治体は、現在厳しい環境に追い込まれ、この状態をいかに克服し活路を見出すか模索している。ニセコ町を大きく変容させたのは、35歳の若さで町職員から町長に就任した逢坂誠二町長のリーダーシップであった。まず町を変えたのは徹底した住民への情報公開であった。すべての行政情報は、住民との共有財産であると考え、「情報の共有」と「住民参加」のまちづくりを実践し住民による自治体経営のシステムを大胆に創造した。このような先駆的なまちづくりは全国的に注目され、人口4600人の小さな町が、今では全国自治体首長アンケートで、モデルにしたい自治体No.1となった。この講演会を通してこれからの21世紀の自治体のあるべき姿をご一緒に考えてみませんか。

第5回講演会「多重債務者問題の現状と法的対応」

■日時

2003(平成15)年 9 月 6 日(土)16:30

■講師

山本研 氏(沖縄法政研究所特別研究員/国士舘大学法学部助教授)

■概要

「借りたお金をどうしても返すことができなくなった!」

このような危機的状況に追い込まれ、裁判所に借金の整理のために駆け込む人の数が、全国的に急増しています。沖縄においても、破産件数は全国を上回る伸び率で増加し、いまや「破産の少ない県」どころか「破産多発県」となっています。今回の講演では、このような多重債務者を取り巻く現在の問題-金利をめぐる問題、闇金融や換金屋などの悪徳業者に関する問題、そして、沖縄における現在状況-を読み解くとともに、県内各機関の対応、さらには、返すことのできなくなった借金を法的に整理するための様々な手法につき紹介していくことにします。とくに法制度については最近の深刻な多重債務者問題の現状を受け、特定調停制度、個人債務者再生制度、いわゆる闇金規制法といった立法的手当が相次いでなされており、これら最新の情報についてもお伝えしていきたいと思います。

2003(平成15)年 9 月 6 日(土)16:30

■講師

山本研 氏(沖縄法政研究所特別研究員/国士舘大学法学部助教授)

■概要

「借りたお金をどうしても返すことができなくなった!」

このような危機的状況に追い込まれ、裁判所に借金の整理のために駆け込む人の数が、全国的に急増しています。沖縄においても、破産件数は全国を上回る伸び率で増加し、いまや「破産の少ない県」どころか「破産多発県」となっています。今回の講演では、このような多重債務者を取り巻く現在の問題-金利をめぐる問題、闇金融や換金屋などの悪徳業者に関する問題、そして、沖縄における現在状況-を読み解くとともに、県内各機関の対応、さらには、返すことのできなくなった借金を法的に整理するための様々な手法につき紹介していくことにします。とくに法制度については最近の深刻な多重債務者問題の現状を受け、特定調停制度、個人債務者再生制度、いわゆる闇金規制法といった立法的手当が相次いでなされており、これら最新の情報についてもお伝えしていきたいと思います。

第4回講演会「知的所有権法の今日的課題」

■日時

2001(平成13)年 4 月21日(土)13:00

■講師

篠田四郎 氏(名城大学法学部教授)

■司会

熊谷久世(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部助教授)

■コメンテーター

脇阪明紀(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学助教授)

■概要

今日、人間の知的創作にかかる文化的所産が、多くの伝達手段(メディア)によって無限に近い方法で伝播されています。とりわけ科学通信技術の発達は、ニューメディアという今日的手段によって可能とされ、著作物という文化の伝播に時間と空間の観念を超越した状態をもって伝承されています。このような状況の中で、いわゆる知的財産権という法的権利をいかに保護するかという問題がクローズアップされているのは当然のことといえるでしょう。

2001(平成13)年 4 月21日(土)13:00

■講師

篠田四郎 氏(名城大学法学部教授)

■司会

熊谷久世(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部助教授)

■コメンテーター

脇阪明紀(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学助教授)

■概要

今日、人間の知的創作にかかる文化的所産が、多くの伝達手段(メディア)によって無限に近い方法で伝播されています。とりわけ科学通信技術の発達は、ニューメディアという今日的手段によって可能とされ、著作物という文化の伝播に時間と空間の観念を超越した状態をもって伝承されています。このような状況の中で、いわゆる知的財産権という法的権利をいかに保護するかという問題がクローズアップされているのは当然のことといえるでしょう。

第3回講演会「人間の法:個人から人類まで」

■日時

2000(平成11)年10月20日(金)15:00

■講師

千葉正士 氏(東京都立大学名誉教授)

■コメンテーター

徳永賢治(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■司会

脇阪明紀(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部助教授)

■概要

20世紀最後のオリンピックはシドニーで開かれました。その開会式で聖火に火をともしたのは、アボリジニーの女性走者でした。白人が近代国家を樹立したオーストラリアにおけるこの出来事に象徴されるように、儀式とは言え、古代ギリシャに起源をもつ伝統的な西欧スポーツの社会は、21世紀に向けて少しずつ変化する兆しが見られます。この兆しは、スポーツだけではなく、法の分野にも見ることができます。国際化や情報のネットワーク化を通して、世界が次第にグローバル化する一方で、各地域の多様な伝統的法文化も自己主張を始めています。その結果、近代西欧国家法が、非公式法と対立したり相互補完しあう機会も出現しています。新世紀を間近に控えた法と法制度の転換期において、個人から人類に至る人間の法すなわち法の全体像を知るには、私達はどうすればいいのでしょうか。

2000(平成11)年10月20日(金)15:00

■講師

千葉正士 氏(東京都立大学名誉教授)

■コメンテーター

徳永賢治(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■司会

脇阪明紀(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部助教授)

■概要

20世紀最後のオリンピックはシドニーで開かれました。その開会式で聖火に火をともしたのは、アボリジニーの女性走者でした。白人が近代国家を樹立したオーストラリアにおけるこの出来事に象徴されるように、儀式とは言え、古代ギリシャに起源をもつ伝統的な西欧スポーツの社会は、21世紀に向けて少しずつ変化する兆しが見られます。この兆しは、スポーツだけではなく、法の分野にも見ることができます。国際化や情報のネットワーク化を通して、世界が次第にグローバル化する一方で、各地域の多様な伝統的法文化も自己主張を始めています。その結果、近代西欧国家法が、非公式法と対立したり相互補完しあう機会も出現しています。新世紀を間近に控えた法と法制度の転換期において、個人から人類に至る人間の法すなわち法の全体像を知るには、私達はどうすればいいのでしょうか。

第2回講演会「東アジア情勢と日米安保体制 ―南北首脳会談のインパクト―」

■日時

2000(平成11)年 7 月14日(金)13:00

■講師

吉次公介 氏(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師)

■コメンテーター

西原森茂 氏(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■司会

脇阪明紀 氏(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部助教授)

■概要

去る6月13日から3日間にわたって南北朝鮮の首脳会談が行われました。これによって、具体的にいかなる成果が得られたのかは別にして、会談そのもののもつ政治的・歴史的意義を否定することはできないと思われます。朝鮮半島における情勢の変化は、東アジアの国際関係に多大の影響をもたらすことになるとともに、日米安保体制にも微妙な影響を与えることになることが予想されます。さらに状況の進展によっては、沖縄の米軍基地の態様にもなんらかの変化をもたらすことになるかもしれません。

2000(平成11)年 7 月14日(金)13:00

■講師

吉次公介 氏(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師)

■コメンテーター

西原森茂 氏(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■司会

脇阪明紀 氏(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部助教授)

■概要

去る6月13日から3日間にわたって南北朝鮮の首脳会談が行われました。これによって、具体的にいかなる成果が得られたのかは別にして、会談そのもののもつ政治的・歴史的意義を否定することはできないと思われます。朝鮮半島における情勢の変化は、東アジアの国際関係に多大の影響をもたらすことになるとともに、日米安保体制にも微妙な影響を与えることになることが予想されます。さらに状況の進展によっては、沖縄の米軍基地の態様にもなんらかの変化をもたらすことになるかもしれません。

第1回講演会「沖縄戦後50年 ―政治の視点から―」

■日時

1998(平成10)年 3 月27日(金)13:00

■講師

西原森茂(沖縄法政研究所所員)

■コーディネーター

照屋寛之(沖縄国際大学非常勤講師)

■司会

山城将美(沖縄法政研研究所副所長)

■概要

沖縄戦後50年は、アメリカ施政権時代と施政権返還後の時期に大別できよう。その二つの時期は、政治制度の面から顕著に区別されるが、「革命」によって変革されたのではなく、「復帰運動」によって展開された。沖縄戦後史を「復帰」思想の論点から分析し、沖縄の政治について考察する。

1998(平成10)年 3 月27日(金)13:00

■講師

西原森茂(沖縄法政研究所所員)

■コーディネーター

照屋寛之(沖縄国際大学非常勤講師)

■司会

山城将美(沖縄法政研研究所副所長)

■概要

沖縄戦後50年は、アメリカ施政権時代と施政権返還後の時期に大別できよう。その二つの時期は、政治制度の面から顕著に区別されるが、「革命」によって変革されたのではなく、「復帰運動」によって展開された。沖縄戦後史を「復帰」思想の論点から分析し、沖縄の政治について考察する。