| 文字サイズ |

|---|

公開シンポジウム

2022(令和4)年度

〇第20回シンポジウム「施政権返還50年 変化と継続」(2022/10/22)

2021(令和3)年度

〇第19回シンポジウム「『ジェンダー平等、その先へ』― 自治体に求められる男女共同参画条例 ― 」(2021/4/10)

2019(令和元)年度

〇第18回シンポジウム 沖縄法政研究所『共同研究調査報告書第2号』発表会 「沖縄を考える―思想、自治、政策の視点から―」(2019/11/9)

2018(平成30)年度

〇第17回シンポジウム「『追跡 日米地位協定と基地公害「太平洋のゴミ捨て場」と呼ばれて』をめぐって ―法的、歴史的、政治的視点からの検討―」(2018/12/15)

2017(平成29)年度

〇第16回シンポジウム「復帰とその前後を考える」(『沖縄現代史を見る』with沖縄映像祭 ー「地方の時代」映像祭提携企画ー)(2017/11/4 ~ 5)

2016(平成28)年度

〇第15回シンポジウム「法律学と経済学の交錯 -沖縄への提言-(2016/11/5)

2015(平成27)年度

〇第14回シンポジウム「基地の島」沖縄が問う -「辺野古移設問題」を考える-(「戦後70年」連続企画 沖縄の未来を考える )(2015/12/12)

2014(平成26)年度

〇第13回シンポジウム「問われる沖縄アイデンティティとは何か」(沖縄国際大学米軍ヘリコプター墜落事件10年連続企画「問われる沖縄アイデンティティとは何か」)(2014/8/16)

2013(平成25)年度

〇第12回シンポジウム「議会改革をめざしてpartⅡ -議会改革をどう進めるか-」(2014/2/1)

〇第11回シンポジウム「徹底検証 普天間基地問題」(2013/8/17)

*第11回シンポジウム 写真・パネル展「普天間基地問題の一断面」(2013/8/13 - 8/17)

2012(平成24)年度

〇第10回公開シンポジウム「琉球政府の経験と沖縄の自治」(2012/11/17)

2011(平成23)年度

〇第9回公開シンポジウム「議会改革をめざして」(2012/1/21)

2010(平成22)年度

〇第8回公開シンポジウム「裁判員制度の課題と展望-刑事裁判における市民参加の意義-」(2011/2/8)

2007(平成19)年度

〇第7回公開シンポジウム「グレーゾーン金利廃止と消費者保護」(2007/11/14)

2006(平成18)年度

〇第6回公開シンポジウム「近隣諸国から見た日本国憲法改正の動き」(2006/6/29)

2004(平成16)年度

〇第5回公開シンポジウム「日米安保とは何か-米軍ヘリ沖国大墜落事件から考える-」(2004/11/12)

〇第4回公開シンポジウム「会社法制の現代化-商法が大きく変わる-」(2004/5/14)

2003(平成15)年度

〇第3回公開シンポジウム「市町村合併と地域社会-宮古の将来を考える-」(2003/6/13)

2002(平成14)年度

〇第2回公開シンポジウム「情報公開とまちづくり-情報の共有化をめざして-(2002/10/23)

1999(平成11)年度

〇第1回公開シンポジウム「情報公開時代の到来-行政の透明性をめざして-」(1999/7/13)

〇第20回シンポジウム「施政権返還50年 変化と継続」(2022/10/22)

2021(令和3)年度

〇第19回シンポジウム「『ジェンダー平等、その先へ』― 自治体に求められる男女共同参画条例 ― 」(2021/4/10)

2019(令和元)年度

〇第18回シンポジウム 沖縄法政研究所『共同研究調査報告書第2号』発表会 「沖縄を考える―思想、自治、政策の視点から―」(2019/11/9)

2018(平成30)年度

〇第17回シンポジウム「『追跡 日米地位協定と基地公害「太平洋のゴミ捨て場」と呼ばれて』をめぐって ―法的、歴史的、政治的視点からの検討―」(2018/12/15)

2017(平成29)年度

〇第16回シンポジウム「復帰とその前後を考える」(『沖縄現代史を見る』with沖縄映像祭 ー「地方の時代」映像祭提携企画ー)(2017/11/4 ~ 5)

2016(平成28)年度

〇第15回シンポジウム「法律学と経済学の交錯 -沖縄への提言-(2016/11/5)

2015(平成27)年度

〇第14回シンポジウム「基地の島」沖縄が問う -「辺野古移設問題」を考える-(「戦後70年」連続企画 沖縄の未来を考える )(2015/12/12)

2014(平成26)年度

〇第13回シンポジウム「問われる沖縄アイデンティティとは何か」(沖縄国際大学米軍ヘリコプター墜落事件10年連続企画「問われる沖縄アイデンティティとは何か」)(2014/8/16)

2013(平成25)年度

〇第12回シンポジウム「議会改革をめざしてpartⅡ -議会改革をどう進めるか-」(2014/2/1)

〇第11回シンポジウム「徹底検証 普天間基地問題」(2013/8/17)

*第11回シンポジウム 写真・パネル展「普天間基地問題の一断面」(2013/8/13 - 8/17)

2012(平成24)年度

〇第10回公開シンポジウム「琉球政府の経験と沖縄の自治」(2012/11/17)

2011(平成23)年度

〇第9回公開シンポジウム「議会改革をめざして」(2012/1/21)

2010(平成22)年度

〇第8回公開シンポジウム「裁判員制度の課題と展望-刑事裁判における市民参加の意義-」(2011/2/8)

2007(平成19)年度

〇第7回公開シンポジウム「グレーゾーン金利廃止と消費者保護」(2007/11/14)

2006(平成18)年度

〇第6回公開シンポジウム「近隣諸国から見た日本国憲法改正の動き」(2006/6/29)

2004(平成16)年度

〇第5回公開シンポジウム「日米安保とは何か-米軍ヘリ沖国大墜落事件から考える-」(2004/11/12)

〇第4回公開シンポジウム「会社法制の現代化-商法が大きく変わる-」(2004/5/14)

2003(平成15)年度

〇第3回公開シンポジウム「市町村合併と地域社会-宮古の将来を考える-」(2003/6/13)

2002(平成14)年度

〇第2回公開シンポジウム「情報公開とまちづくり-情報の共有化をめざして-(2002/10/23)

1999(平成11)年度

〇第1回公開シンポジウム「情報公開時代の到来-行政の透明性をめざして-」(1999/7/13)

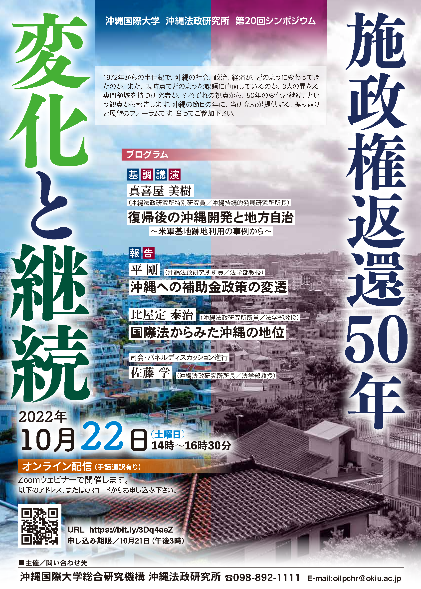

第20回シンポジウム「施政権返還50年 変化と継続」

沖縄法政研究所では、下記の通り2022年度 第20回シンポジウム(オンライン・ウェビナー)を開講致しました。

多くの方々にご参加いただき誠にありがとうございました。

■タイトル

「施政権返還50年 変化と継続」

■日時

2022(令和 4 )年10月22日(土) 14:00 ~ 16:30

■基調講演

「復帰後の沖縄開発と地方自治 ―米軍基地跡地利用の事例から―」

真喜屋美樹 氏(沖縄国際大学法政研究所特別研究員/沖縄持続的発展研究所所長)

■報告

「沖縄への補助金政策の変遷」平剛 沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

「国際法からみた沖縄の地位」比屋定泰治(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■司会・パネルディスカッション進行

佐藤学(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授)

■場 所:オンライン(ウェビナー)

■報告概要

1972年からの半世紀で、沖縄の社会、政治、経済がどのように変わってきたのか、また、現時点でどのような課題に直面しているのか、3人の異なる専門領域を持つ研究者が、それぞれの視点から、50年の変化と継続、という観点から報告します。沖縄の節目の年に、当研究所が提供する、振り返りと展望のフォーラムです。

《参加者の感想》アンケートより一部抜粋

・とても勉強になりました。ありがとうございます。基地返還跡地利用、国との財政における関係、国際法における沖縄の位置付け、いずれにおいても、沖縄の自主性が極めて重要であることを認識致しました。

・いずれの報告もとても示唆的でした。それだけに、質疑の時間が短かったことが残念です。

・これまでの沖縄振興の経緯がわかってよかった。

沢山の方々にご参加、コメントをいただきました。誠にありがとうございました。

多くの方々にご参加いただき誠にありがとうございました。

■タイトル

「施政権返還50年 変化と継続」

■日時

2022(令和 4 )年10月22日(土) 14:00 ~ 16:30

■基調講演

「復帰後の沖縄開発と地方自治 ―米軍基地跡地利用の事例から―」

真喜屋美樹 氏(沖縄国際大学法政研究所特別研究員/沖縄持続的発展研究所所長)

■報告

「沖縄への補助金政策の変遷」平剛 沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

「国際法からみた沖縄の地位」比屋定泰治(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■司会・パネルディスカッション進行

佐藤学(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授)

■場 所:オンライン(ウェビナー)

■報告概要

1972年からの半世紀で、沖縄の社会、政治、経済がどのように変わってきたのか、また、現時点でどのような課題に直面しているのか、3人の異なる専門領域を持つ研究者が、それぞれの視点から、50年の変化と継続、という観点から報告します。沖縄の節目の年に、当研究所が提供する、振り返りと展望のフォーラムです。

真喜屋美樹 (沖縄法政研究所特別研究員/沖縄持続的発展研究所所長) |  佐藤学 (沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授) |

平剛 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授) |  比屋定泰治 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授) |

《参加者の感想》アンケートより一部抜粋

・とても勉強になりました。ありがとうございます。基地返還跡地利用、国との財政における関係、国際法における沖縄の位置付け、いずれにおいても、沖縄の自主性が極めて重要であることを認識致しました。

・いずれの報告もとても示唆的でした。それだけに、質疑の時間が短かったことが残念です。

・これまでの沖縄振興の経緯がわかってよかった。

沢山の方々にご参加、コメントをいただきました。誠にありがとうございました。

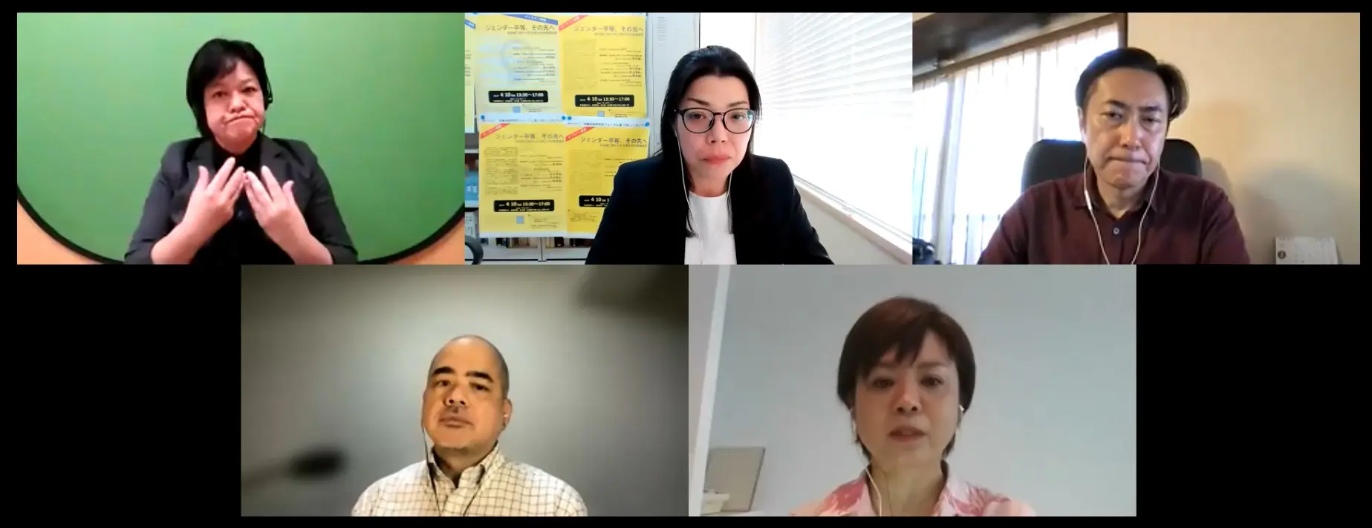

第19回シンポジウム『ジェンダー平等、その先へ』― 自治体に求められる男女共同参画条例 ―

沖縄法政研究所では、下記の通り第19回シンポジウムを、沖縄県身体障害者福祉協会様のご協力のもと手話通訳つきでオンライン開催しました。約70名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ありがとうございました。

■タイトル

「『ジェンダー平等、その先へ』―自治体に求められる男女共同参画条例―」

■日時

2021(令和 3 )年 4 月10(土)13:30 ~ 17:00

■基調報告

「自治体に求められる男女共同参画条例」

新垣誠 氏(沖縄キリスト教学院大学教授)

■シンポジウム「男女共同参画条例 ジェンダー平等、その先へ」

パネリスト:砂川秀樹 氏(文化人類学者(博士)/ゲイアクティビスト)

前泊美紀 氏(沖縄法政研究所特別研究員/那覇市議会議員)

新垣誠 氏(沖縄キリスト教学院大学教授)

■報告概要

1999(平成11)年に男女共同参画社会基本法が制定されて以降、各都道府県、政令指定都市で「男女共同参画」、「男女平等」推進条例が制定されてきた。市区町村をみると全国のおよそ4割の自治体で同条例が制定されている。

2020年6月に宜野湾市議会で「男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」案が否決された。制定されれば画期的といわれていただけに、県内のみならず県外からも大きな注目を集めた。

沖縄県では17市町村で「男女共同参画」、「男女平等」推進にかかる条例が制定され、那覇市や浦添市では性の多様性を尊重するレインボー宣言が採択されており、現在、沖縄県でも性の多様性を尊重する宣言の採択が進められている。

男女共同参画からジェンダー平等へ、そして性の多様性を含む誰ひとり取り残さない社会の実現に向けて、私たち市民社会が取り組むべき課題を、審議会や議会での論点から議論し目指すべき方向性を探る。

《参加者のアンケートより》

・宜野湾市議会の多様性条例案否決についての経緯を聞けたことが良かった。この出来事を知ったときから憤りと疑問を持ち続けていて、今回のシンポジウムで問題点の整理や複数の立場からの意見に基づいた再考ができた。一市民としては、議員や候補者の多様性に対する考え方を注視することから行動を始めていきたい。(10代)

・多様な意見また、条例否決に終わりましたが条例制作等についての過程を聞けたことは非常に有意義であったと感じました。自分自身もゲイであり、性の多様性についてヘテロセクシャルの方々が理解をしようとしてくれる、また、耳を傾けてくれている現状には感謝しかありません。札幌地裁の違憲判決を受けて、政府は民法規定は憲法に抵触しないとの旨を定例会見で示しました。しかし、その他地方裁判所の判決が正義を貫くものであり、政府が同性婚を認めざるを得ない、民法規定を変える選択肢を最終的にはとってくれることを願っています。(20代)

・私は、今回のシンポジウムに参加して、ジェンダー平等は今後も長く日本の課題になると思った。私は、政治に参加すること、性教育、人権教育に力を入れることが重要だと知った。加えて、私は、道徳教育の強化にも努めるべきだと考える。お互いがお互いを尊重し、認め合うことができれば、偏見や差別がなくなる。私は、童謡を聴いていると、未就学児の子に差別、偏見という考えは一切ないと思う。教育を受けて、知識を身に付けることによって、差別や偏見が生まれる。私は、ある意味、日本全体の教育のやり方を変えなければ、ジェンダー平等の課題の解決に至らないと思う。(20代)

・新垣誠さんの話がとてもよかった。ジェンダー平等における理解が深まり、そして広がっていくといいなと思いました。(30代)

・宜野湾市で否決された経緯がはっきりわかり、ますます性の多様性、ジェンダー平等、権利教育の大切さが身にしみた。(40代)

・知人から紹介されて参加しました。行政職員として、性の多様性施策に携わっています。性の多様性の捉え方の難しさと同時にこの時期に行政担当者として関われるやり甲斐を感じています。沖縄県の宣言をめぐる本音のお話は、日々の悩みや実感と重なるところが多かったです。当事者と専門家、議会との関係の話、参考になりました。(50代)

・ChangeOrg.で砂川さんの宜野湾市の条例に関するキャンペーンを知り、署名させていただきました。今回、条例が変更・可決されるまでのいきさつや背景について知ることができ、勉強になりました。(60代)

多くのご意見・ご感想をお寄せいただきありがとうございました。

■タイトル

「『ジェンダー平等、その先へ』―自治体に求められる男女共同参画条例―」

■日時

2021(令和 3 )年 4 月10(土)13:30 ~ 17:00

■基調報告

「自治体に求められる男女共同参画条例」

新垣誠 氏(沖縄キリスト教学院大学教授)

■シンポジウム「男女共同参画条例 ジェンダー平等、その先へ」

パネリスト:砂川秀樹 氏(文化人類学者(博士)/ゲイアクティビスト)

前泊美紀 氏(沖縄法政研究所特別研究員/那覇市議会議員)

新垣誠 氏(沖縄キリスト教学院大学教授)

■報告概要

1999(平成11)年に男女共同参画社会基本法が制定されて以降、各都道府県、政令指定都市で「男女共同参画」、「男女平等」推進条例が制定されてきた。市区町村をみると全国のおよそ4割の自治体で同条例が制定されている。

2020年6月に宜野湾市議会で「男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」案が否決された。制定されれば画期的といわれていただけに、県内のみならず県外からも大きな注目を集めた。

沖縄県では17市町村で「男女共同参画」、「男女平等」推進にかかる条例が制定され、那覇市や浦添市では性の多様性を尊重するレインボー宣言が採択されており、現在、沖縄県でも性の多様性を尊重する宣言の採択が進められている。

男女共同参画からジェンダー平等へ、そして性の多様性を含む誰ひとり取り残さない社会の実現に向けて、私たち市民社会が取り組むべき課題を、審議会や議会での論点から議論し目指すべき方向性を探る。

開会挨拶:佐藤学 (沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授) |  基調報告:新垣誠 氏 (宜野湾市男女共同参画会議会長/沖縄キリスト教学院大学教授) |

パネリスト:砂川秀樹 氏 (文化人類学者(博士)/ゲイアクティビスト) |  パネリスト:前泊美紀 氏 (沖縄法政研究所特別研究員/那覇市議会議員) |

シンポジウムの様子

閉会挨拶:清水太郎 (沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部准教授) |

《参加者のアンケートより》

・宜野湾市議会の多様性条例案否決についての経緯を聞けたことが良かった。この出来事を知ったときから憤りと疑問を持ち続けていて、今回のシンポジウムで問題点の整理や複数の立場からの意見に基づいた再考ができた。一市民としては、議員や候補者の多様性に対する考え方を注視することから行動を始めていきたい。(10代)

・多様な意見また、条例否決に終わりましたが条例制作等についての過程を聞けたことは非常に有意義であったと感じました。自分自身もゲイであり、性の多様性についてヘテロセクシャルの方々が理解をしようとしてくれる、また、耳を傾けてくれている現状には感謝しかありません。札幌地裁の違憲判決を受けて、政府は民法規定は憲法に抵触しないとの旨を定例会見で示しました。しかし、その他地方裁判所の判決が正義を貫くものであり、政府が同性婚を認めざるを得ない、民法規定を変える選択肢を最終的にはとってくれることを願っています。(20代)

・私は、今回のシンポジウムに参加して、ジェンダー平等は今後も長く日本の課題になると思った。私は、政治に参加すること、性教育、人権教育に力を入れることが重要だと知った。加えて、私は、道徳教育の強化にも努めるべきだと考える。お互いがお互いを尊重し、認め合うことができれば、偏見や差別がなくなる。私は、童謡を聴いていると、未就学児の子に差別、偏見という考えは一切ないと思う。教育を受けて、知識を身に付けることによって、差別や偏見が生まれる。私は、ある意味、日本全体の教育のやり方を変えなければ、ジェンダー平等の課題の解決に至らないと思う。(20代)

・新垣誠さんの話がとてもよかった。ジェンダー平等における理解が深まり、そして広がっていくといいなと思いました。(30代)

・宜野湾市で否決された経緯がはっきりわかり、ますます性の多様性、ジェンダー平等、権利教育の大切さが身にしみた。(40代)

・知人から紹介されて参加しました。行政職員として、性の多様性施策に携わっています。性の多様性の捉え方の難しさと同時にこの時期に行政担当者として関われるやり甲斐を感じています。沖縄県の宣言をめぐる本音のお話は、日々の悩みや実感と重なるところが多かったです。当事者と専門家、議会との関係の話、参考になりました。(50代)

・ChangeOrg.で砂川さんの宜野湾市の条例に関するキャンペーンを知り、署名させていただきました。今回、条例が変更・可決されるまでのいきさつや背景について知ることができ、勉強になりました。(60代)

多くのご意見・ご感想をお寄せいただきありがとうございました。

第18回シンポジウム 沖縄法政研究所『共同研究調査報告書第2号』発表会 「沖縄を考える―思想、自治、政策の視点から―」

沖縄法政研究所では、下記の通り第18回シンポジウムを、沖縄聴覚障害者情報センター様のご協力のもと手話通訳つきで開催しました。約50名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ご参加いただきありがとうございました。

■タイトル

沖縄法政研究所『共同研究調査報告書第2号』発表会

「沖縄を考える―思想、自治、政策の視点から―」

■日時

2019(令和元)年11月 9 日(土)14:00 ~ 16:30

■概要

沖縄法政研究所において2009(平成21)年度より開始された共同研究制度に基づき実施されてきた共同研究の成果報告会を開催します。

当研究所ではこれまで6件の共同研究が実施され、それぞれの成果報告は研究会、紀要や所報などの研究所刊行物においてなされてきました。

2015年度には「戦後沖縄政治史の研究」の成果が共同研究調査報告書第1号として刊行され、今回、2018年度で調査を終えた3共同研究の成果報告として第2号を刊行し、研究内容の発表を行います。

■タイトル

沖縄法政研究所『共同研究調査報告書第2号』発表会

「沖縄を考える―思想、自治、政策の視点から―」

■日時

2019(令和元)年11月 9 日(土)14:00 ~ 16:30

■概要

沖縄法政研究所において2009(平成21)年度より開始された共同研究制度に基づき実施されてきた共同研究の成果報告会を開催します。

当研究所ではこれまで6件の共同研究が実施され、それぞれの成果報告は研究会、紀要や所報などの研究所刊行物においてなされてきました。

2015年度には「戦後沖縄政治史の研究」の成果が共同研究調査報告書第1号として刊行され、今回、2018年度で調査を終えた3共同研究の成果報告として第2号を刊行し、研究内容の発表を行います。

| 共同研究「戦後沖縄思想の変遷」 「1960年代の沖縄の『高校弁論』ー当時の新聞記事を追ってー」 報告Ⅰ: 稲福日出夫 (沖縄法政研究所特別研究員/沖縄国際大学名誉教授) |

| 共同研究「これからの地方自治像の研究」 「一島一村(町)の自治・自立の島づくり~人口減少への取り組みを中心に~」 報告Ⅱ:照屋寛之 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授) |

| 共同研究「沖縄経済特区と法」 「沖縄振興特別措置法に基づく経済特区の活用~企業誘致と企業の促進という観点から~」 報告Ⅲ:伊達竜太郎 (沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部准教授) |

《参加者アンケートから》

・稲福先生の高校弁論、野球、高校生の主張-沖縄の現状との関連を結びつけて考えることができた。(60代、男性)

・「悲願の沖縄」を高校生弁論大会から触れられた事に非常に驚きました。(60代以上、女性)

・照屋先生の地元を深く掘り下げる学問について最近少なくなったような印象でがあり(見えなくなっているかも)、このような社会で再認識することができた。(60代、男性)

・照屋先生の報告は、沖縄の離島問題に自治の視点を当てた研究で、貴重なものである。それは離島だけの問題ではなく、県内自治体の自治をどう高めるかということに通底する課題にもなると思う。(60代、男性)

・伊達先生の研究は今後も期待している。経済史の研究報告も欲しい。

会場のようす

多くのご意見・ご感想をお寄せいただきありがとうございました。

・稲福先生の高校弁論、野球、高校生の主張-沖縄の現状との関連を結びつけて考えることができた。(60代、男性)

・「悲願の沖縄」を高校生弁論大会から触れられた事に非常に驚きました。(60代以上、女性)

・照屋先生の地元を深く掘り下げる学問について最近少なくなったような印象でがあり(見えなくなっているかも)、このような社会で再認識することができた。(60代、男性)

・照屋先生の報告は、沖縄の離島問題に自治の視点を当てた研究で、貴重なものである。それは離島だけの問題ではなく、県内自治体の自治をどう高めるかということに通底する課題にもなると思う。(60代、男性)

・伊達先生の研究は今後も期待している。経済史の研究報告も欲しい。

会場のようす

多くのご意見・ご感想をお寄せいただきありがとうございました。

第17回シンポジウム「『追跡 日米地位協定と基地公害「太平洋のゴミ捨て場」と呼ばれて』をめぐって ―法的、歴史的、政治的視点からの検討―」

沖縄法政研究所では、下記の通り、第17回シンポジウム を開催しました。沖縄タイムス社様にご後援をいただき、また、沖縄聴覚障害者情報センター様のご協力のもと手話通訳つきで実施いたしました。

約120名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ありがとうございました。

■タイトル

「『追跡 日米地位協定と基地公害 「太平洋のゴミ捨て場」と呼ばれて』をめぐって―法的、歴史的、政治的視点からの検討―」

■日時

2018(平成30)年12月15日(土)14:00 ~ 17:00

■基調講演

ジョン・ミッチェル氏(ジャーナリスト、沖縄タイムス特約通信員)

■パネルディスカッション

司会・パネリスト:照屋寛之(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授(政治学・行政学))

パネリスト:比屋定泰治(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授(国際法))

野添文彬(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授(国際政治学・日本外交史・日米関係))

柴田優人(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師(行政法・環境法))

■概要

ジョン・ミッチェル氏は、米国「情報の自由法」による公文書公開から、米軍による沖縄での環境汚染の実態を追跡してきた。氏が今年、岩波書店から出版した本書『追跡 日米地位協定と基地公害 「太平洋のゴミ捨て場」と呼ばれて』は、ベトナム戦争期の枯葉剤を扱った前著から、戦後全体に範囲を広げたこれまでの調査結果の報告である。その内容を、沖縄の戦後政治、国際法、外交史、環境法の視点から検討し、本書の意義、今後の展開等を議論したい。

《参加者アンケートから》

・私はこれまで基地の問題は飛行の問題、騒音問題が主だと思っていた。しかし、この講演を聞いて米軍による汚染被害があまりにもひどいことを知った。今後、基地問題についてより深く考えていこうと思った。(男性・10代・学生)

・出身地のことなのに知らないことばかりで、ミッチェル氏の言うとおり透明性の確保と米軍に責任を取らせることが必要だと思いました。またそのためには日本政府の姿勢が変わる必要があると思います(女性・20代・会社員)

・今までは米軍による騒音問題や事件・事故ばかりに目がいっていたが、環境面でものすごい負担を受けていることを知れた。米国内の米軍基地内でさえ、環境汚染が進み、米軍人やその家族までもが苦しめられているという現状に驚いた。(男性・20代・学生)

・身近におきている環境汚染は人権問題であり、多くの人たちに関心を持って、米軍に調査立ち入りを要求して汚染原因を早急に除去すべきである。「基地公害」を除去してはじめての真の同盟である。(男性・60代・元大学教員)

・無知の怖さを痛感しました。法律、歴史、政治のこの三点からの概要の中から学ぶことができて大変良かったです。潜在化している様々な問題、課題が顕在化していくように私ができること、伝えることを行っていきたいと思いました。 (女性・50代・会社員)

・沖縄基地汚染について県民の危機感が無いのが心配。基地公害について普段から話題になっていない(話しづらい)。地位協定が地域に強いる負担が大きい。政府は憲法改正より先に地位協定を改正すべき。(女性・60代・会社員)

・手話通訳があって素晴らしかったです。ぜひ、今後は託児サービスも実現していただきたいです。本日のフォーラムの内容こそ子育て世代が知るべき内容だと思いましたが、今後もチャンスが広がると良いと思いました。(女性・50代・教育関係)

・やはり会場の皆さんの声が聞けるような流れが欲しかった。特に地域の人がたくさん来られているので具体的な不安が出てきたと思う。日本政府に対しきちんと要求できる組織が必要なのかなと思う。こんな地位協定のもとで暮らしていることの腹立たしさも感じた。(女性・60代以上・教育関係)

多くのご意見・ご感想をお寄せいただきありがとうございました。

約120名の方々がご参加くださいました。お忙しいなか、ありがとうございました。

■タイトル

「『追跡 日米地位協定と基地公害 「太平洋のゴミ捨て場」と呼ばれて』をめぐって―法的、歴史的、政治的視点からの検討―」

■日時

2018(平成30)年12月15日(土)14:00 ~ 17:00

■基調講演

ジョン・ミッチェル氏(ジャーナリスト、沖縄タイムス特約通信員)

■パネルディスカッション

司会・パネリスト:照屋寛之(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授(政治学・行政学))

パネリスト:比屋定泰治(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授(国際法))

野添文彬(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授(国際政治学・日本外交史・日米関係))

柴田優人(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師(行政法・環境法))

■概要

ジョン・ミッチェル氏は、米国「情報の自由法」による公文書公開から、米軍による沖縄での環境汚染の実態を追跡してきた。氏が今年、岩波書店から出版した本書『追跡 日米地位協定と基地公害 「太平洋のゴミ捨て場」と呼ばれて』は、ベトナム戦争期の枯葉剤を扱った前著から、戦後全体に範囲を広げたこれまでの調査結果の報告である。その内容を、沖縄の戦後政治、国際法、外交史、環境法の視点から検討し、本書の意義、今後の展開等を議論したい。

佐藤学 (沖縄法政研究所所長) |  基調講演:ジョン・ミッチェル氏 (ジャーナリスト/沖縄タイムス特約通信員) |

照屋寛之 (沖縄法政研究所所員) |  比屋定泰治 (沖縄法政研究所所員) |

野添文彬 (沖縄法政研究所所員) |  柴田優人 (沖縄法政研究所所員) |

《参加者アンケートから》

・私はこれまで基地の問題は飛行の問題、騒音問題が主だと思っていた。しかし、この講演を聞いて米軍による汚染被害があまりにもひどいことを知った。今後、基地問題についてより深く考えていこうと思った。(男性・10代・学生)

・出身地のことなのに知らないことばかりで、ミッチェル氏の言うとおり透明性の確保と米軍に責任を取らせることが必要だと思いました。またそのためには日本政府の姿勢が変わる必要があると思います(女性・20代・会社員)

・今までは米軍による騒音問題や事件・事故ばかりに目がいっていたが、環境面でものすごい負担を受けていることを知れた。米国内の米軍基地内でさえ、環境汚染が進み、米軍人やその家族までもが苦しめられているという現状に驚いた。(男性・20代・学生)

・身近におきている環境汚染は人権問題であり、多くの人たちに関心を持って、米軍に調査立ち入りを要求して汚染原因を早急に除去すべきである。「基地公害」を除去してはじめての真の同盟である。(男性・60代・元大学教員)

・無知の怖さを痛感しました。法律、歴史、政治のこの三点からの概要の中から学ぶことができて大変良かったです。潜在化している様々な問題、課題が顕在化していくように私ができること、伝えることを行っていきたいと思いました。 (女性・50代・会社員)

・沖縄基地汚染について県民の危機感が無いのが心配。基地公害について普段から話題になっていない(話しづらい)。地位協定が地域に強いる負担が大きい。政府は憲法改正より先に地位協定を改正すべき。(女性・60代・会社員)

・手話通訳があって素晴らしかったです。ぜひ、今後は託児サービスも実現していただきたいです。本日のフォーラムの内容こそ子育て世代が知るべき内容だと思いましたが、今後もチャンスが広がると良いと思いました。(女性・50代・教育関係)

・やはり会場の皆さんの声が聞けるような流れが欲しかった。特に地域の人がたくさん来られているので具体的な不安が出てきたと思う。日本政府に対しきちんと要求できる組織が必要なのかなと思う。こんな地位協定のもとで暮らしていることの腹立たしさも感じた。(女性・60代以上・教育関係)

|  |

多くのご意見・ご感想をお寄せいただきありがとうございました。

第16回シンポジウム「復帰とその前後を考える」

沖縄法政研究所では2017年11月4日(土)、5日(日)、《「沖縄現代史を見る」with沖縄映像祭-「地方の時代」映像祭提携企画-》をテーマにNPO法人文化経済フォーラム、「地方の時代」映像祭実行委員会のご協力を得て、映像祭を開催しました。

琉球放送、沖縄テレビ放送、NHK沖縄放送局、琉球朝日放送、毎日放送のご協力により26作品を上映しました。

作品上映にあわせて、11月4日(土)にはシンポジウム「復帰とその前後を考える」を手話通訳付きで開催しました。

映像祭は「沖縄戦」「米軍統治」「沖縄返還」「終わらない戦後」「基地」「自然・文化」をキーワードに3会場で上映されました。

琉球放送、沖縄テレビ放送、NHK沖縄放送局、琉球朝日放送、毎日放送のご協力により26作品を上映しました。

作品上映にあわせて、11月4日(土)にはシンポジウム「復帰とその前後を考える」を手話通訳付きで開催しました。

映像祭は「沖縄戦」「米軍統治」「沖縄返還」「終わらない戦後」「基地」「自然・文化」をキーワードに3会場で上映されました。

各上映会場にて、沖縄法政研究所 佐藤学所長(写真右)とNPO法人文化経済フォーラム 具志堅勝也理事長が開催挨拶を行った。

沖縄法政研究所フォーラム第16回シンポジウム

「復帰前後を考える」

「復帰前後を考える」

■日時

2017(平成29)年 4 月11日(土)

■司会

平剛(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部准教授)

■パネリスト

稲福日出夫(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

佐藤学(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授)

野添文彬(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授)

| |

平剛 (沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部准教授) |  佐藤学 (沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授) |

稲福日出夫 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授) |  野添文彬 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授) |

※映像作品の情報、シンポジウム、講演会の模様は連続企画・特別企画でもご確認いただけます。

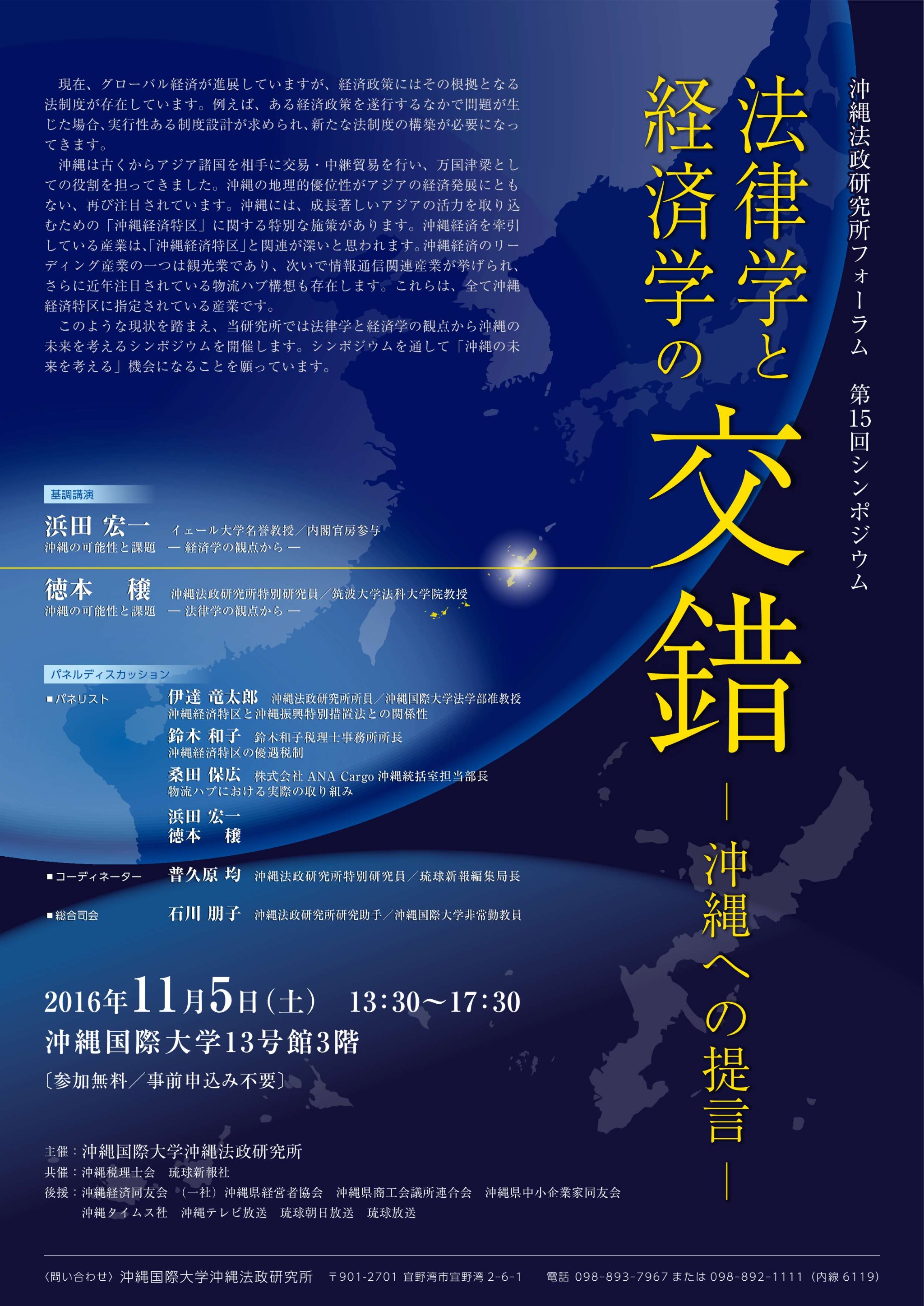

第15回シンポジウム「法律学と経済学の交錯 -沖縄への提言-」

沖縄法政研究所は、下記の通り、第15回シンポジウムを開催しました。

■タイトル

「法律学と経済学の交錯 -沖縄への提言-」

■開催日時

2016(平成28)年11月 5 日(土)13:30~17:30

■基調講演

「沖縄の可能性と課題 -経済学の観点から-」

浜田宏一 氏(イェール大学名誉教授/内閣官房参与)

「沖縄の可能性と課題 -法律学の観点から-」

徳本穣 氏(沖縄法政研究所特別研究員/筑波大学法科大学院教授)

■パネルディスカッション

パネリスト(パネリスト報告各15分程度)

「沖縄経済特区と沖縄振興特別措置法との関係性」

伊達竜太郎(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授)

「沖縄経済特区の優遇税制」

鈴木和子 氏(鈴木和子税理士事務所所長)

「物流ハブにおける実際の取り組み」

桑田保広 氏(株式会社ANA Cargo沖縄統括室担当部長)

浜田宏一 徳本穣

■コーディネーター

普久原均 氏(沖縄法政研究所特別研究員/琉球新報編集局長)

■総合司会

石川朋子(沖縄法政研究所研究助手/沖縄国際大学非常勤教員)

■概要

現在、グローバル経済が進展していますが、経済政策にはその根拠となる法制度が存在しています。例えば、ある経済政策を遂行するなかで問題が生じた場合、実行性ある制度設計が求められ、新たな法制度の構築が必要になってきます。

沖縄は古くからアジア諸国を相手に交易・中継貿易を行い、万国津梁としての役割を担ってきました。沖縄の地理的優位性がアジアの経済発展にともない、再び注目されています。沖縄には、成長著しいアジアの活力を取り込むための「沖縄経済特区」に関する特別な施策があります。沖縄経済を牽引している産業は、「沖縄経済特区」と関連が深いと思われます。沖縄経済のリーディング産業の一つは観光業であり、次いで情報通信関連産業が挙げられ、さらに近年注目されている物流ハブ構想も存在します。これらは、全て沖縄経済特区に指定されている産業です。

このような現状を踏まえ、当研究所では法律学と経済学の観点から沖縄の未来を考えるシンポジウムを開催します。シンポジウムを通して「沖縄の未来を考える」機会になることを願っています。

■後援 :沖縄経済同友会 (一社)沖縄県経営者協会 沖縄県商工会議所連合会

沖縄県中小企業家同友会

沖縄タイムス 沖縄テレビ放送 琉球朝日放送 琉球放送

(五十音順)

■タイトル

「法律学と経済学の交錯 -沖縄への提言-」

■開催日時

2016(平成28)年11月 5 日(土)13:30~17:30

■基調講演

「沖縄の可能性と課題 -経済学の観点から-」

浜田宏一 氏(イェール大学名誉教授/内閣官房参与)

「沖縄の可能性と課題 -法律学の観点から-」

徳本穣 氏(沖縄法政研究所特別研究員/筑波大学法科大学院教授)

■パネルディスカッション

パネリスト(パネリスト報告各15分程度)

「沖縄経済特区と沖縄振興特別措置法との関係性」

伊達竜太郎(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授)

「沖縄経済特区の優遇税制」

鈴木和子 氏(鈴木和子税理士事務所所長)

「物流ハブにおける実際の取り組み」

桑田保広 氏(株式会社ANA Cargo沖縄統括室担当部長)

浜田宏一 徳本穣

■コーディネーター

普久原均 氏(沖縄法政研究所特別研究員/琉球新報編集局長)

■総合司会

石川朋子(沖縄法政研究所研究助手/沖縄国際大学非常勤教員)

■概要

現在、グローバル経済が進展していますが、経済政策にはその根拠となる法制度が存在しています。例えば、ある経済政策を遂行するなかで問題が生じた場合、実行性ある制度設計が求められ、新たな法制度の構築が必要になってきます。

沖縄は古くからアジア諸国を相手に交易・中継貿易を行い、万国津梁としての役割を担ってきました。沖縄の地理的優位性がアジアの経済発展にともない、再び注目されています。沖縄には、成長著しいアジアの活力を取り込むための「沖縄経済特区」に関する特別な施策があります。沖縄経済を牽引している産業は、「沖縄経済特区」と関連が深いと思われます。沖縄経済のリーディング産業の一つは観光業であり、次いで情報通信関連産業が挙げられ、さらに近年注目されている物流ハブ構想も存在します。これらは、全て沖縄経済特区に指定されている産業です。

このような現状を踏まえ、当研究所では法律学と経済学の観点から沖縄の未来を考えるシンポジウムを開催します。シンポジウムを通して「沖縄の未来を考える」機会になることを願っています。

|  |  |  |

■後援 :沖縄経済同友会 (一社)沖縄県経営者協会 沖縄県商工会議所連合会

沖縄県中小企業家同友会

沖縄タイムス 沖縄テレビ放送 琉球朝日放送 琉球放送

(五十音順)

第14回シンポジウム「基地の島」沖縄が問う -「辺野古移設問題」を考える-

沖縄法政研究所は、下記の通り、第14回シンポジウムを開催しました。

■タイトル

「戦後70年」連続企画 沖縄の未来を考える

第14回シンポジウム「基地の島」沖縄が問う -「辺野古移設問題」を考える-

■日時

2015(平成27)年12月12日(土) 14:00~17:30

■報告者

金城馨 氏(関西沖縄文庫主宰)

高橋哲哉 氏(東京大学大学院総合文化研究科教授)

阿波連正一 氏(沖縄法政研究所特別研究員/静岡大学法科大学院教授)

■コメンテーター

高嶺朝一 氏(ジャーナリスト/前琉球新報社代表取締役社長)

与儀武秀 氏(沖縄タイムス記者)

稲福日出夫(沖縄法政研究所所長・沖縄国際大学法学部教授)

■総合司会兼コーディネーター

石川朋子(沖縄法政研究所研究助手・同研究所特別研究員)

※シンポジウム、講演会の模様は連続企画・特別企画でもご確認いただけます。

■タイトル

「戦後70年」連続企画 沖縄の未来を考える

第14回シンポジウム「基地の島」沖縄が問う -「辺野古移設問題」を考える-

|  |  |

■日時

2015(平成27)年12月12日(土) 14:00~17:30

■報告者

金城馨 氏(関西沖縄文庫主宰)

高橋哲哉 氏(東京大学大学院総合文化研究科教授)

阿波連正一 氏(沖縄法政研究所特別研究員/静岡大学法科大学院教授)

■コメンテーター

高嶺朝一 氏(ジャーナリスト/前琉球新報社代表取締役社長)

与儀武秀 氏(沖縄タイムス記者)

稲福日出夫(沖縄法政研究所所長・沖縄国際大学法学部教授)

■総合司会兼コーディネーター

石川朋子(沖縄法政研究所研究助手・同研究所特別研究員)

※シンポジウム、講演会の模様は連続企画・特別企画でもご確認いただけます。

第13回シンポジウム「問われる沖縄アイデンティティとは何か」

沖縄法政研究所は、下記の通り、第13回シンポジウムを開催しました。

■タイトル

■タイトル

沖縄国際大学米軍ヘリコプター墜落事件10年連続企画

「問われる沖縄アイデンティティとは何か」

沖縄法政研究所フォーラム第13回シンポジウム

■日時

2014(平成26)年 8 月16日(土)14:00~17:00

■パネリスト

座喜味彪好 氏(元沖縄県副知事)

仲里利信 氏(前自民党沖縄県連顧問/元沖縄県議会議長)

平良朝敬 氏(かりゆしグループCEO)

高嶺朝一 氏(ジャーナリスト/前琉球新報社代表取締役社長)

長元朝浩 氏(沖縄タイムス社論説委員)

■総合司会兼コーディネーター

石川朋子(沖縄法政研究所研究助手・同研究所特別研究員)

■共催:沖縄タイムス社

■後援:琉球放送株式会社

※シンポジウム、講演会の模様は連続企画・特別企画でもご確認いただけます。

「問われる沖縄アイデンティティとは何か」

沖縄法政研究所フォーラム第13回シンポジウム

|  |  |

■日時

2014(平成26)年 8 月16日(土)14:00~17:00

■パネリスト

座喜味彪好 氏(元沖縄県副知事)

仲里利信 氏(前自民党沖縄県連顧問/元沖縄県議会議長)

平良朝敬 氏(かりゆしグループCEO)

高嶺朝一 氏(ジャーナリスト/前琉球新報社代表取締役社長)

長元朝浩 氏(沖縄タイムス社論説委員)

■総合司会兼コーディネーター

石川朋子(沖縄法政研究所研究助手・同研究所特別研究員)

■共催:沖縄タイムス社

■後援:琉球放送株式会社

※シンポジウム、講演会の模様は連続企画・特別企画でもご確認いただけます。

第12回シンポジウム「議会改革をめざしてpartⅡ ―議会改革をどう進めるか―」

沖縄法政研究所では、下記の通り、第12回シンポジウムを開催しました。

■タイトル

「議会改革をめざしてpart2―議会改革をどう進めるか―」

■日時・場所

2014(平成26)年 2 月 1 日(土)14:00 ~ 17:00

沖縄国際大学 7 号館 201教室

■タイトル

「議会改革をめざしてpart2―議会改革をどう進めるか―」

■日時・場所

2014(平成26)年 2 月 1 日(土)14:00 ~ 17:00

沖縄国際大学 7 号館 201教室

本研究所の前津榮健所員・法学部教授(行政法)が「議会改革に関するアンケート調査結果分析報告」と題して、基調報告を行いました。つづいて、パネリスト報告では、議員の立場から前泊美紀氏(自治体学会沖縄地域フォーラム会員/那覇市議会議員)が「市民とともに歩む議会へ!―那覇市議会の挑戦―」、照屋仁士氏(南風原町議会議員)が「町民に身近な議会へ」と題して報告し、議会事務局の立場から島袋庄一氏(元那覇市議会事務局長・那覇市役所職員)が「復帰後の議会改革への取り組み―那覇市議会の例―」について紹介しました。市民の立場から末広尚希氏(ティンパウホールディングス株式会社代表取締役社長・私立ライオンの子保育園園長)が「我が事として考えたい『議会のあり方』の視点から」について、ご自身の経験から提言を行いました。パネルディスカッションは、自治体学会沖縄地域フォーラム会員の小橋川清弘氏(読谷村役場職員)がコーディネーターをつとめました。

|  |  |

|  |  |

参加された方々より、「有識者、議員、議会事務局、市民というそれぞれの立場からの報告を聞くことができて有意義であった」「基調報告の議会改革アンケート調査結果は参考になった」「地域に根ざした議会はどうあるべきか、改めて考えさせられた」等のご感想をいただきました。

第11回シンポジウム「徹底検証 普天間基地問題」

沖縄法政研究所では、に、第11回シンポジウムを開催しました。

■タイトル

「徹底検証 普天間基地問題」

■日時

2013(平成25)年8月17日(土)14:00 ~ 17:00

■報告

「海兵隊機能と普天間基地」

屋良朝博 氏(沖縄法政研究所特別研究員/フリーランスライター)

「日米地位協定と普天間基地」

前泊博盛 氏(沖縄国際大学経済学部教授)

コーディネーター:佐藤学(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

パネリストに、沖縄法政研究所特別研究員/フリーランスライターの屋良朝博氏と本学経済学部の前泊博盛教授を迎え、本研究所所員の佐藤学法学部教授がパネリスト兼コーディネーターをつとめました。

屋良氏が「海兵隊機能と普天間基地」、前泊氏が「日米地位協定と普天間基地」をテーマに報告を行い、佐藤所員のコーディネートで自由討議が行われました。

それぞれの専門的な視点から普天間基地の返還について訴えました。

■タイトル

「徹底検証 普天間基地問題」

■日時

2013(平成25)年8月17日(土)14:00 ~ 17:00

■報告

「海兵隊機能と普天間基地」

屋良朝博 氏(沖縄法政研究所特別研究員/フリーランスライター)

「日米地位協定と普天間基地」

前泊博盛 氏(沖縄国際大学経済学部教授)

コーディネーター:佐藤学(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

パネリストに、沖縄法政研究所特別研究員/フリーランスライターの屋良朝博氏と本学経済学部の前泊博盛教授を迎え、本研究所所員の佐藤学法学部教授がパネリスト兼コーディネーターをつとめました。

屋良氏が「海兵隊機能と普天間基地」、前泊氏が「日米地位協定と普天間基地」をテーマに報告を行い、佐藤所員のコーディネートで自由討議が行われました。

それぞれの専門的な視点から普天間基地の返還について訴えました。

【 第11回シンポジウム 写真・パネル展「普天間基地問題の一断面」 】

今回のシンポジウム開催にあたり、普天間基地建設以前の地域の在り様、基地建設過程から2004年8月13日の米軍ヘリコプターCH-53D墜落事件までを「普天間基地問題の一断面」として写真・パネル展を開催しました。普天間基地は何もなかった土地に建設され、沖縄の人びとが「仕事めあて」「金めあて」で基地の周辺に住み着いたという言説がインターネット上でひろがっています。普天間基地建設以前の集落の様子をご覧いただきました。

■写真・パネル展「普天間基地問題の一断面」

日時:2013(平成25)年8月13日(火)~8月17日(土)17:00まで

場所:沖縄国際大学5号館3階

今回のシンポジウム開催にあたり、普天間基地建設以前の地域の在り様、基地建設過程から2004年8月13日の米軍ヘリコプターCH-53D墜落事件までを「普天間基地問題の一断面」として写真・パネル展を開催しました。普天間基地は何もなかった土地に建設され、沖縄の人びとが「仕事めあて」「金めあて」で基地の周辺に住み着いたという言説がインターネット上でひろがっています。普天間基地建設以前の集落の様子をご覧いただきました。

■写真・パネル展「普天間基地問題の一断面」

日時:2013(平成25)年8月13日(火)~8月17日(土)17:00まで

場所:沖縄国際大学5号館3階

~ オープニングセレモニー ~

2013(平成25)年8月13日(火)、午後1時より写真・パネル展「普天間基地問題の一断面」のオープニングセレモニーを開催しました。

オープニングセレモニーでは沖縄法政研究所・照屋寛之所長が開催趣旨を説明し、続いて宮城政一氏(字宜野湾郷友会会長)、仲村清氏(宜野湾区自治会長)、豊濱光輝氏(NPO法人石川・宮森630会会長)から来賓のご挨拶をいただきました。最後に沖縄国際大学・大城保学長が挨拶しました。

2013(平成25)年8月13日(火)、午後1時より写真・パネル展「普天間基地問題の一断面」のオープニングセレモニーを開催しました。

オープニングセレモニーでは沖縄法政研究所・照屋寛之所長が開催趣旨を説明し、続いて宮城政一氏(字宜野湾郷友会会長)、仲村清氏(宜野湾区自治会長)、豊濱光輝氏(NPO法人石川・宮森630会会長)から来賓のご挨拶をいただきました。最後に沖縄国際大学・大城保学長が挨拶しました。

開催趣旨説明 照屋寛之所長

来賓あいさつ 宮城政一氏(字宜野湾郷友会会長)

来賓あいさつ 仲村清氏(宜野湾区自治会長)

来賓あいさつ 豊濱光輝氏(NPO法人石川・宮森630会会長)

第10回公開シンポジウム「琉球政府の経験と沖縄の自治」

沖縄法政研究所では、下記の通り、沖縄国際大学創立40周年記念事業の一環として「琉球政府の経験と沖縄の自治」をテーマに第10回シンポジウムを開催しました。

■タイトル

「琉球政府の経験と沖縄の自治」

■日時

2012(平成24)年11月17日(土) 13:00 ~ 17:00

■基調講演

「琉球政府の経験と沖縄の自治」

比嘉幹郎 氏(元沖縄県副知事)

■パネリスト報告

「琉球政府立法院制度の沿革」

豊見山和美 氏(公益財団法人沖縄県文化振興会公文書主任専門員)

「琉球政府の行政における『日本との連続性』―公務員制度・人事行政を中心に―」

川手摂 氏(公益財団法人 後藤・安田記念東京都市研究所研究員)

「琉球政府の対日・対米折衝―軍用地問題からみた自治の可能性―」

平良好利 氏(沖縄法政研究所特別研究員/法政大学・大学院兼任講師)

「琉球政府立法院による民主政治の射程 ―石川事件対策特別委員会を事例として―」

櫻澤誠 氏(沖縄法政研究所特別研究員/立命館大学非常勤講師)

■パネルディスカッション

コーディネーター:黒柳保則(沖縄法政研究所副所長)

パネリスト:比嘉幹郎 氏、 豊見山和美 氏、 川手摂 氏、 平良好利 氏、 櫻澤誠 氏

パネルディスカッションでは、パネリストが「琉球政府の組織や機能の特徴について」「琉球政府に米国(軍)や日本が与えた影響をどうみるか」「琉球政府の経験は今後の沖縄にどのように生かすことができるか、または生かすべきか」について、それぞれが意見を述べました。

■タイトル

「琉球政府の経験と沖縄の自治」

■日時

2012(平成24)年11月17日(土) 13:00 ~ 17:00

■基調講演

「琉球政府の経験と沖縄の自治」

比嘉幹郎 氏(元沖縄県副知事)

■パネリスト報告

「琉球政府立法院制度の沿革」

豊見山和美 氏(公益財団法人沖縄県文化振興会公文書主任専門員)

「琉球政府の行政における『日本との連続性』―公務員制度・人事行政を中心に―」

川手摂 氏(公益財団法人 後藤・安田記念東京都市研究所研究員)

「琉球政府の対日・対米折衝―軍用地問題からみた自治の可能性―」

平良好利 氏(沖縄法政研究所特別研究員/法政大学・大学院兼任講師)

「琉球政府立法院による民主政治の射程 ―石川事件対策特別委員会を事例として―」

櫻澤誠 氏(沖縄法政研究所特別研究員/立命館大学非常勤講師)

■パネルディスカッション

コーディネーター:黒柳保則(沖縄法政研究所副所長)

パネリスト:比嘉幹郎 氏、 豊見山和美 氏、 川手摂 氏、 平良好利 氏、 櫻澤誠 氏

パネルディスカッションでは、パネリストが「琉球政府の組織や機能の特徴について」「琉球政府に米国(軍)や日本が与えた影響をどうみるか」「琉球政府の経験は今後の沖縄にどのように生かすことができるか、または生かすべきか」について、それぞれが意見を述べました。

第9回公開シンポジウム「議会改革をめざして」

沖縄法政研究所では、下記の通り、第 9 回公開シンポジウムを開催しました。

■タイトル

「議会改革をめざして」

■日時・場所

2012(平成24)年 1 月21日(土) 14:00 ~ 16:30

沖縄国際大学 7 号館 2 階 7-201教室

■基調講演

目黒章三郎 氏(福島県会津若松市議会議長)

■パネルディスカッション

前泊美紀 氏(那覇市議会議員)

平正盛 氏(うるま市議会議員)

上江洲安昌 氏(与那原町議会議員)

仲宗根盛良 氏(読谷村議会議員)

コーディネーター:前津榮健 氏(沖縄法政研究所所員)

■概要

地方分権推進委員会第2次勧告(1997年)以降、議会の政策形成能力や議会の活性化が強く求められ、地方自治法も数次にわたり改正され、議会の権限が拡充・強化されてきた。さらに、2011年の改正では、議員定数の上限数が廃止された。このような法改正と並行して、各議会独自の改革も進められ、2006年5月には、北海道栗山町議会が全国初の議会基本条例を制定、2007年12月には、福島県矢祭町議会が報酬の月給制を止め、日当制に変更し、2008年5月には、北海道白老町議会通年議会制を導入し、全国的に議会改革が進展している。

沖縄県内においても、2009年9月、読谷村議会が県内初の議会基本条例を制定した。その後、県議会や市町村議会においても、議会改革の動きが活発化しつつある。先進自治体の事例を参考に、議会改革を進める際の課題、議会改革の進捗状況や今後の議会のあり方について議論したい。

■タイトル

「議会改革をめざして」

■日時・場所

2012(平成24)年 1 月21日(土) 14:00 ~ 16:30

沖縄国際大学 7 号館 2 階 7-201教室

■基調講演

目黒章三郎 氏(福島県会津若松市議会議長)

■パネルディスカッション

前泊美紀 氏(那覇市議会議員)

平正盛 氏(うるま市議会議員)

上江洲安昌 氏(与那原町議会議員)

仲宗根盛良 氏(読谷村議会議員)

コーディネーター:前津榮健 氏(沖縄法政研究所所員)

■概要

地方分権推進委員会第2次勧告(1997年)以降、議会の政策形成能力や議会の活性化が強く求められ、地方自治法も数次にわたり改正され、議会の権限が拡充・強化されてきた。さらに、2011年の改正では、議員定数の上限数が廃止された。このような法改正と並行して、各議会独自の改革も進められ、2006年5月には、北海道栗山町議会が全国初の議会基本条例を制定、2007年12月には、福島県矢祭町議会が報酬の月給制を止め、日当制に変更し、2008年5月には、北海道白老町議会通年議会制を導入し、全国的に議会改革が進展している。

沖縄県内においても、2009年9月、読谷村議会が県内初の議会基本条例を制定した。その後、県議会や市町村議会においても、議会改革の動きが活発化しつつある。先進自治体の事例を参考に、議会改革を進める際の課題、議会改革の進捗状況や今後の議会のあり方について議論したい。

1部 基調講演 福島県会津若松市議会議長 目黒 章三郎 氏

那覇市議会議員 前泊 美紀 氏

うるま市議会議員 平 正盛 氏

与那原町議会議員 上江洲 安昌 氏

読谷村議会議員 仲宗根 盛良 氏

コーディネーター 前津榮健(沖縄法政研究所所員 法学部教授)

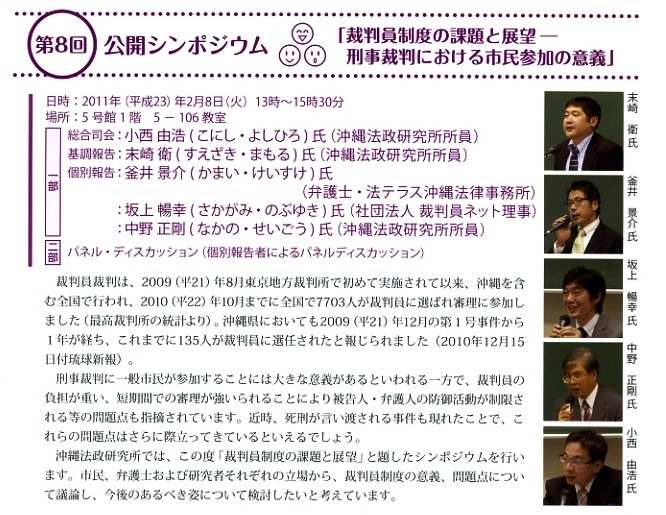

第8回公開シンポジウム「裁判員制度の課題と展望-刑事裁判における市民参加の意義-」

沖縄法政研究所では下記の通り、第 8 回公開シンポジウムを開催しました。

第7回公開シンポジウム「グレーゾーン金利廃止と消費者保護」

沖縄法政研究所では下記の通り、第 7 回公開シンポジウムを開催しました。

パネルディスカッションの様子 基調講演の様子

■テーマ

「グレーゾーン金利廃止と消費者保護」

■日時

2007(平成19)年11月14日(水)

■第一部 基調講演

田中稔 氏(沖縄法政研究所所員)

■第二部 パネル・ディスカッション

パネリスト:嘉数朗 氏(沖縄県貸金業協会副会長)

迫幸治 氏(全保連代表取締役)

田中稔 氏(沖縄法政研究所所員)

花城梨枝子 氏(琉球大学教授)

宮里徳男 氏(司法書士)

■コーディネーター

大山盛義(沖縄法政研究所専任所員)

■司会

上江洲純子(沖縄法政研究所所員)

■主催

沖縄国際大学・沖縄法政研究所

■概要

2006年12月、グレーゾーン金利の廃止(利息制限法では違法であるが出資法上は違法とはならない範囲の金利)等を骨子とする貸金業法が改正されました。

旧法では一定の要件でグレーゾーン金利を取ることも可能でした。しかし多重債務者の自己破産やヤミ金融の被害者の自殺などが社会問題化し、最近の最高裁判所が一連の判決でグレーゾーン金利を認める要件について厳格な姿勢を示しました。今回の法改正はこうした事情を背景に行われました。

2006年度、沖縄県内の貸金業者数は416(全国6位)で、人口1万人当たりでは全国1位となります。県内には貸金業を利用する人々がかなりおり法改正の影響も大きいでしょう。また法改正後、ヤミ金融の利用者が増加したとの報道もあります。

本シンポジウムでは、県内でそれぞれの立場から消費者金融に関わってきた方々と共に法改正の意義とこれからの消費者金融、消費者保護の在り方を考えたいと思います。

パネルディスカッションの様子 基調講演の様子

■テーマ

「グレーゾーン金利廃止と消費者保護」

■日時

2007(平成19)年11月14日(水)

■第一部 基調講演

田中稔 氏(沖縄法政研究所所員)

■第二部 パネル・ディスカッション

パネリスト:嘉数朗 氏(沖縄県貸金業協会副会長)

迫幸治 氏(全保連代表取締役)

田中稔 氏(沖縄法政研究所所員)

花城梨枝子 氏(琉球大学教授)

宮里徳男 氏(司法書士)

■コーディネーター

大山盛義(沖縄法政研究所専任所員)

■司会

上江洲純子(沖縄法政研究所所員)

■主催

沖縄国際大学・沖縄法政研究所

■概要

2006年12月、グレーゾーン金利の廃止(利息制限法では違法であるが出資法上は違法とはならない範囲の金利)等を骨子とする貸金業法が改正されました。

旧法では一定の要件でグレーゾーン金利を取ることも可能でした。しかし多重債務者の自己破産やヤミ金融の被害者の自殺などが社会問題化し、最近の最高裁判所が一連の判決でグレーゾーン金利を認める要件について厳格な姿勢を示しました。今回の法改正はこうした事情を背景に行われました。

2006年度、沖縄県内の貸金業者数は416(全国6位)で、人口1万人当たりでは全国1位となります。県内には貸金業を利用する人々がかなりおり法改正の影響も大きいでしょう。また法改正後、ヤミ金融の利用者が増加したとの報道もあります。

本シンポジウムでは、県内でそれぞれの立場から消費者金融に関わってきた方々と共に法改正の意義とこれからの消費者金融、消費者保護の在り方を考えたいと思います。

第6回公開シンポジウム「近隣諸国から見た日本国憲法改正の動き」

沖縄法政研究所では下記の通り、第 6 回公開シンポジウムを開催しました。

パネルディスカッションの様子 聴講席の様子

■テーマ

「近隣諸国から見た日本国憲法改正の動き」

■日時

2006(平成18)年 6 月29日(木)

■基調講演

「朝鮮半島の平和と日本国憲法の改正問題」

閔炳老 氏(韓国・全南大学法科大学助教授)

「マカオで日本語を学んでいる学生の対日意識」

張集歓 氏(マカオ大学日本研究センター専任講師)

「新しい人権の発展の相違-日台比較-」

蕭淑芬 氏(台湾・東海大学社会科学院法律学科助理教授)

■パネリスト

井端正幸(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

閔炳老 氏(韓国・全南大学法科大学助教授)

張集歓 氏(マカオ大学日本研究センター専任講師)

蕭淑芬 氏(台湾・東海大学社会科学院法律学科助理教授)

屋良栄作 氏(那覇市議会議員)

■コーディネーター

伊志嶺恵徹(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■司会

大山盛義(沖縄法政研究所専任所員・沖縄国際大学法学部助教授)

■主催

沖縄国際大学・沖縄法政研究所

■概要

今、日本は重要な岐路に立っています。憲法は国家の基本的な在り方を定める法です。憲法「改正」論議は将来の日本がどのような国家として存立していくのかを問うことに他なりません。

沖縄法政研究所では、今後の憲法「改正」論議の一つの判断材料として役立てていただくために、今回上記のテーマでシンポジウムを開催することにしました。日本の憲法を研究し、この問題に深い関心を寄せる気鋭の学者を韓国・中国・台湾からそれぞれお招きし、現在の日本国憲法「改正」の動きが近隣諸国にとってはどのような意味を持っているのか、日本国憲法「改正」について講演とパネル・ディスカッションを行います。

「平和憲法」の日本に「復帰」してから34年、現在でも広大な米軍基地が存在し、住宅密集地上空を米軍ヘリが飛び交い、さらに米軍再編の中で新たな米軍基地の建設が企図されている沖縄の地で、近隣諸国の観点から再度「憲法」を考えることは意義深いと思われます。

パネルディスカッションの様子 聴講席の様子

■テーマ

「近隣諸国から見た日本国憲法改正の動き」

■日時

2006(平成18)年 6 月29日(木)

■基調講演

「朝鮮半島の平和と日本国憲法の改正問題」

閔炳老 氏(韓国・全南大学法科大学助教授)

「マカオで日本語を学んでいる学生の対日意識」

張集歓 氏(マカオ大学日本研究センター専任講師)

「新しい人権の発展の相違-日台比較-」

蕭淑芬 氏(台湾・東海大学社会科学院法律学科助理教授)

■パネリスト

井端正幸(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

閔炳老 氏(韓国・全南大学法科大学助教授)

張集歓 氏(マカオ大学日本研究センター専任講師)

蕭淑芬 氏(台湾・東海大学社会科学院法律学科助理教授)

屋良栄作 氏(那覇市議会議員)

■コーディネーター

伊志嶺恵徹(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■司会

大山盛義(沖縄法政研究所専任所員・沖縄国際大学法学部助教授)

■主催

沖縄国際大学・沖縄法政研究所

■概要

今、日本は重要な岐路に立っています。憲法は国家の基本的な在り方を定める法です。憲法「改正」論議は将来の日本がどのような国家として存立していくのかを問うことに他なりません。

沖縄法政研究所では、今後の憲法「改正」論議の一つの判断材料として役立てていただくために、今回上記のテーマでシンポジウムを開催することにしました。日本の憲法を研究し、この問題に深い関心を寄せる気鋭の学者を韓国・中国・台湾からそれぞれお招きし、現在の日本国憲法「改正」の動きが近隣諸国にとってはどのような意味を持っているのか、日本国憲法「改正」について講演とパネル・ディスカッションを行います。

「平和憲法」の日本に「復帰」してから34年、現在でも広大な米軍基地が存在し、住宅密集地上空を米軍ヘリが飛び交い、さらに米軍再編の中で新たな米軍基地の建設が企図されている沖縄の地で、近隣諸国の観点から再度「憲法」を考えることは意義深いと思われます。

第5回公開シンポジウム「日米安保とは何か-米軍ヘリ沖国大墜落事件から考える-」

沖縄法政研究所では下記の通り、第 5 回公開シンポジウムを開催しました。

■テーマ

「日米安保とは何か -米軍ヘリ沖国大墜落事件から考える-」

■日時

2004(平成16)年11月12日(金)

■基調講演

「地位協定改定問題にみる沖縄・安保」/明田川 融(法政大学講師)

■パネリスト

明田川融 氏(法政大学講師)

佐藤学 氏(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学教授)

照屋寛之 氏(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学助教授)

吉次公介 氏(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学助教授)

■司会

小西由浩(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学教授)

■主催

沖縄国際大学・沖縄法政研究所

■概要

―日米地位協定、普天間移設、日米両政府の対応― ”日米安保とは何か”を問わない限り、米軍ヘリ沖国大墜落事件は決して理解できない。今回のシンポジウムでは、日本側の警察権等をめぐって様々な問題が指摘されている地位協定に焦点をあてる。なぜ、日米両政府は”運用改善”こだわり続けるのか。また、この問題にどう向き合うべきか。地位協定研究の第一人者が、最新の研究成果を踏まえて、今回の事件から日米安保の核心に迫る。

■テーマ

「日米安保とは何か -米軍ヘリ沖国大墜落事件から考える-」

■日時

2004(平成16)年11月12日(金)

■基調講演

「地位協定改定問題にみる沖縄・安保」/明田川 融(法政大学講師)

■パネリスト

明田川融 氏(法政大学講師)

佐藤学 氏(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学教授)

照屋寛之 氏(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学助教授)

吉次公介 氏(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学助教授)

■司会

小西由浩(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学教授)

■主催

沖縄国際大学・沖縄法政研究所

■概要

―日米地位協定、普天間移設、日米両政府の対応― ”日米安保とは何か”を問わない限り、米軍ヘリ沖国大墜落事件は決して理解できない。今回のシンポジウムでは、日本側の警察権等をめぐって様々な問題が指摘されている地位協定に焦点をあてる。なぜ、日米両政府は”運用改善”こだわり続けるのか。また、この問題にどう向き合うべきか。地位協定研究の第一人者が、最新の研究成果を踏まえて、今回の事件から日米安保の核心に迫る。

第4回公開シンポジウム「会社法制の現代化-商法が大きく変わる-」

沖縄法政研究所では下記の通り、第 4 回公開シンポジウムを開催しました。

シンポジウムのもよう1 シンポジウムのもよう2

■テーマ

「会社法制の現代化 -商法が大きく変わる-」

■日時

2004(平成16)年5月14日(金)

■パネリスト

「会社法制の現代化と会社区分立法」

酒巻俊雄 氏(山梨学院大学教授/早稲田大学名誉教授)

「会社の計算をめぐる近時の商法改正」

尾崎安央 氏(早稲田大学教授)

■コーディネーター

山城将美 氏(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学教授)

■主催

沖縄国際大学 沖縄法政研究所

■後援

沖縄弁護士会・沖縄県司法書士会・沖縄税理士会・沖縄県生産性本部・沖縄県経営者協会

■概要

商法(会社法)の改正点は多岐にわたっています。今時の改正は、過去の度重なる改正の全体的な整合を図り、現代社会により一層対応したものに改善するために、改めて体系的にその全面的な見直しを行おうとするものです。特に、現在カタカナで表記されている商法をひらがな口語体に直し、有限会社法・商法判例法を会社法中に合体させるなど、抜本改正となります。譲渡制限会社や有限会社の多い本件においても、新商法の全体像を把握しておくことが重要であると考えます。

シンポジウムのもよう1 シンポジウムのもよう2

■テーマ

「会社法制の現代化 -商法が大きく変わる-」

■日時

2004(平成16)年5月14日(金)

■パネリスト

「会社法制の現代化と会社区分立法」

酒巻俊雄 氏(山梨学院大学教授/早稲田大学名誉教授)

「会社の計算をめぐる近時の商法改正」

尾崎安央 氏(早稲田大学教授)

■コーディネーター

山城将美 氏(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学教授)

■主催

沖縄国際大学 沖縄法政研究所

■後援

沖縄弁護士会・沖縄県司法書士会・沖縄税理士会・沖縄県生産性本部・沖縄県経営者協会

■概要

商法(会社法)の改正点は多岐にわたっています。今時の改正は、過去の度重なる改正の全体的な整合を図り、現代社会により一層対応したものに改善するために、改めて体系的にその全面的な見直しを行おうとするものです。特に、現在カタカナで表記されている商法をひらがな口語体に直し、有限会社法・商法判例法を会社法中に合体させるなど、抜本改正となります。譲渡制限会社や有限会社の多い本件においても、新商法の全体像を把握しておくことが重要であると考えます。

第3回公開シンポジウム「市町村合併と地域社会-宮古の将来を考える-」

沖縄法政研究所では下記の通り、第 3 回公開シンポジウムを開催しました。

■テーマ

「市町村合併と地域社会 -宮古の将来を考える-」

■日時

2003(平成15)年 6 月13日(金)

■基調講演

「市町村合併の現状と課題」

照屋寛之 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学助教授)

■パネリスト

座喜味一幸 氏(宮古土地改良区事務局長)

平良和江 氏(カズデンタルクリニック院長)

島尻義彦 氏(宮古観光協会青年部部長)

下里浩継 氏(宮古青年会議所理事長)

佐藤学(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

照屋寛之(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部助教授)

■コーディネーター

前津榮健(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学教授)

■主催

沖縄国際大学沖縄法政研究所/(社)宮古青年会議所

■後援

宮古毎日新聞社/宮古新報社/宮古テレビ株式会社

■概要

現在、わが国の多くの自治体が合併協議会を立ち上げ、市町村合併にどのように対応すべきかを検討している。今回の市町村合併の契機となったのは、地方分権一括法の施行に伴うその受け皿としての市町村規模の拡大であり、これに国・地方の財政危機が重なり、その必要性が声高に論議されるようになった。その流れはいよいよ奔流となり、平成の大合併と呼ばれるに至っている。ここ宮古地域でも離島も含めた6市町村の合併法廷協議会が設置され議論されているところである。離島2町村を含めての合併議論は、数多くの離島町村を抱える本県にとってその審議の成り行きが注目されるところである。本来、市町村合併は、行政、議会、住民が主体となって「自主的」に推進すべきであり、当初、国も住民主導の自主合併に期待をかけていた。しかし合併の動きは鈍く、ついに国は期限つきの合併特例債による誘導策に転じ、実質的には明治・昭和の大合併と同様に国主導の合併となりつつある。市町村合併にはメリット、デメリットがあり、合併論議においては、行政側は住民にその是否を判断できる十分な情報を提供し、合併を選択するにせよ、しないにせよ、住民が納得できる結論をだすべきである。合併論議に住民を巻き込むことによって、今後の地方自治、住民自治のあり方を考え、問い直す機会である。本シンポジウムを通して、合併が住民や地域にとって何をもたらすのか、これからの宮古地域の将来はどうあるべきか等について大いに議論し、さらに今後の宮古地域における合併論議を深める契機になることを期待したい。

■テーマ

「市町村合併と地域社会 -宮古の将来を考える-」

■日時

2003(平成15)年 6 月13日(金)

■基調講演

「市町村合併の現状と課題」

照屋寛之 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学助教授)

■パネリスト

座喜味一幸 氏(宮古土地改良区事務局長)

平良和江 氏(カズデンタルクリニック院長)

島尻義彦 氏(宮古観光協会青年部部長)

下里浩継 氏(宮古青年会議所理事長)

佐藤学(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

照屋寛之(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部助教授)

■コーディネーター

前津榮健(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学教授)

■主催

沖縄国際大学沖縄法政研究所/(社)宮古青年会議所

■後援

宮古毎日新聞社/宮古新報社/宮古テレビ株式会社

■概要

現在、わが国の多くの自治体が合併協議会を立ち上げ、市町村合併にどのように対応すべきかを検討している。今回の市町村合併の契機となったのは、地方分権一括法の施行に伴うその受け皿としての市町村規模の拡大であり、これに国・地方の財政危機が重なり、その必要性が声高に論議されるようになった。その流れはいよいよ奔流となり、平成の大合併と呼ばれるに至っている。ここ宮古地域でも離島も含めた6市町村の合併法廷協議会が設置され議論されているところである。離島2町村を含めての合併議論は、数多くの離島町村を抱える本県にとってその審議の成り行きが注目されるところである。本来、市町村合併は、行政、議会、住民が主体となって「自主的」に推進すべきであり、当初、国も住民主導の自主合併に期待をかけていた。しかし合併の動きは鈍く、ついに国は期限つきの合併特例債による誘導策に転じ、実質的には明治・昭和の大合併と同様に国主導の合併となりつつある。市町村合併にはメリット、デメリットがあり、合併論議においては、行政側は住民にその是否を判断できる十分な情報を提供し、合併を選択するにせよ、しないにせよ、住民が納得できる結論をだすべきである。合併論議に住民を巻き込むことによって、今後の地方自治、住民自治のあり方を考え、問い直す機会である。本シンポジウムを通して、合併が住民や地域にとって何をもたらすのか、これからの宮古地域の将来はどうあるべきか等について大いに議論し、さらに今後の宮古地域における合併論議を深める契機になることを期待したい。

第2回公開シンポジウム「情報公開とまちづくり-情報の共有化をめざして-」

沖縄法政研究所では下記の通り、第 2 回公開シンポジウムを開催しました。

■テーマ

「情報公開とまちづくり -情報の共有化をめざして-」

■日時

2002(平成14)年10月23日(水)

■パネリスト

「情報共有化の意義と課題」

前津榮健 氏(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学教授)

「浦添市の運用状況と課題」

朝崎咿 氏(沖縄法政研究所特別研究員/浦添市総務部市政情報室室長)

「石垣市の情報公開制度スタート -情報公開は市民参加の前提」

黒島健 氏(石垣市教育委員会教育部長)

「石垣市情報公開制度運営審議会委員として」

大田守宣 氏(司法書士)

■コーディネーター

照屋寛之(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学助教授)

■主催

沖縄国際大学沖縄法政研究所/八重山市長会

■後援

八重山毎日新聞社/八重山日報社/石垣ケーブルテレビ株式会社

■概要

国の情報公開法も昨年施行され、わが国も本格的な情報公開時代を迎えました。また、地方分権の推進に伴い、地方自治体には、自己決定、自己責任、説明責任が求められています。情報公開制度は、民主主義国家の標準装備であり、分権化時代においてはより不可欠な制度です。これからのまちづくりを推進するには、住民に情報が積極的に公開されるとともに情報の共有化を図る必要があり、そのためにも情報公開制度は不可欠なものです。石垣市は2001年12月議会で情報公開条例を制定し、今年4月1日から情報公開制度をスタートさせました。石垣市の制度のしくみ、特徴、活用の仕方について理解を深め、また、県内で現在最も情報公開請求が多く、対応の充実した浦添市の事例等を通して、住民主体のまちづくりに向けた情報公開・情報の共有のあり方について共に考えることを目的としてシンポジウムを開催します。

■テーマ

「情報公開とまちづくり -情報の共有化をめざして-」

■日時

2002(平成14)年10月23日(水)

■パネリスト

「情報共有化の意義と課題」

前津榮健 氏(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学教授)

「浦添市の運用状況と課題」

朝崎咿 氏(沖縄法政研究所特別研究員/浦添市総務部市政情報室室長)

「石垣市の情報公開制度スタート -情報公開は市民参加の前提」

黒島健 氏(石垣市教育委員会教育部長)

「石垣市情報公開制度運営審議会委員として」

大田守宣 氏(司法書士)

■コーディネーター

照屋寛之(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学助教授)

■主催

沖縄国際大学沖縄法政研究所/八重山市長会

■後援

八重山毎日新聞社/八重山日報社/石垣ケーブルテレビ株式会社

■概要

国の情報公開法も昨年施行され、わが国も本格的な情報公開時代を迎えました。また、地方分権の推進に伴い、地方自治体には、自己決定、自己責任、説明責任が求められています。情報公開制度は、民主主義国家の標準装備であり、分権化時代においてはより不可欠な制度です。これからのまちづくりを推進するには、住民に情報が積極的に公開されるとともに情報の共有化を図る必要があり、そのためにも情報公開制度は不可欠なものです。石垣市は2001年12月議会で情報公開条例を制定し、今年4月1日から情報公開制度をスタートさせました。石垣市の制度のしくみ、特徴、活用の仕方について理解を深め、また、県内で現在最も情報公開請求が多く、対応の充実した浦添市の事例等を通して、住民主体のまちづくりに向けた情報公開・情報の共有のあり方について共に考えることを目的としてシンポジウムを開催します。

第1回公開シンポジウム「情報公開時代の到来-行政の透明性をめざして-」

沖縄法政研究所では下記の通り、第 1 回公開シンポジウムを開催しました。

第1回公開シンポジウのもよう1 第1回公開シンポジウムのもよう2

■テーマ

「情報公開時代の到来 -行政の透明性をめざして-」

■日時

1999(平成11)年 7 月13日(火)

■パネリスト

「情報公開と地方分権」

仲地博 氏(沖縄法政研究所特別研究員/琉球大学教授)

「情報公開条例の新たな論点」

前津榮健(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学助教授)

「情報公開の10年」

真栄里泰山 氏(那覇市特命参事/自治体学会沖縄地域フォーラム代表)

「情報公開条例ただいま策定作業中」

朝崎咿 氏(浦添市総務課主幹/沖縄地域フォーラム会員)

「住民主導の情報公開条例を」

比嘉善栄 氏(中城村議会議員)

■コーディネーター

照屋寛之(沖縄法政研究所所員)

■主催

沖縄国際大学沖縄法政研究所/自治体学会沖縄地域フォーラム

■後援

沖縄県市長会/沖縄県町村会/沖縄県市議会議長会/沖縄県町村議会議長会 琉球新報/沖縄タイムス社

■趣旨

わが国もいよいよ情報公開時代を迎える。国の情報公開法の制定を受け、今後、地方自治体における条例制定や改正が加速度的に進むことが予想されている。同法41条は「地方自治体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない」と規程しており、また、地方分権に伴う行政体制の整備・確立という観点からも情報公開条例の制定・改正が求められているからである。今年4月1日現在、848自治体で条例が制定され、前年度より333団体増加し、市の制定率は67.4%に達している。しかし、県内では87年に条例を制定した那覇市のみで、「住民の知る権利」を積極的に保障していこうとの取り組みが弱いように思える。これから情報公開に取り組む自治体はどのような制度をめざすべきなのだろうか。条例制定化に向けた作業手順、課題、押さえるべきポイントは何か、住民にとって活用しやすい制度とはどのようなものか等について、先駆的な自治体の事例等を踏まえ、具体的な指針をともに探ることを目的として公開シンポジウムを開催します。

第1回公開シンポジウのもよう1 第1回公開シンポジウムのもよう2

■テーマ

「情報公開時代の到来 -行政の透明性をめざして-」

■日時

1999(平成11)年 7 月13日(火)

■パネリスト

「情報公開と地方分権」

仲地博 氏(沖縄法政研究所特別研究員/琉球大学教授)

「情報公開条例の新たな論点」

前津榮健(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学助教授)

「情報公開の10年」

真栄里泰山 氏(那覇市特命参事/自治体学会沖縄地域フォーラム代表)

「情報公開条例ただいま策定作業中」

朝崎咿 氏(浦添市総務課主幹/沖縄地域フォーラム会員)

「住民主導の情報公開条例を」

比嘉善栄 氏(中城村議会議員)

■コーディネーター

照屋寛之(沖縄法政研究所所員)

■主催

沖縄国際大学沖縄法政研究所/自治体学会沖縄地域フォーラム

■後援

沖縄県市長会/沖縄県町村会/沖縄県市議会議長会/沖縄県町村議会議長会 琉球新報/沖縄タイムス社

■趣旨

わが国もいよいよ情報公開時代を迎える。国の情報公開法の制定を受け、今後、地方自治体における条例制定や改正が加速度的に進むことが予想されている。同法41条は「地方自治体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない」と規程しており、また、地方分権に伴う行政体制の整備・確立という観点からも情報公開条例の制定・改正が求められているからである。今年4月1日現在、848自治体で条例が制定され、前年度より333団体増加し、市の制定率は67.4%に達している。しかし、県内では87年に条例を制定した那覇市のみで、「住民の知る権利」を積極的に保障していこうとの取り組みが弱いように思える。これから情報公開に取り組む自治体はどのような制度をめざすべきなのだろうか。条例制定化に向けた作業手順、課題、押さえるべきポイントは何か、住民にとって活用しやすい制度とはどのようなものか等について、先駆的な自治体の事例等を踏まえ、具体的な指針をともに探ることを目的として公開シンポジウムを開催します。