| 文字サイズ |

|---|

沖縄国際大学トップ > 沖縄法政研究所トップ > 研究会

研究会

2025(令和7)年度

〇第93回研究会「在沖米軍基地が所在する基礎自治体における都市計画行政の考察」(2025/9/12)

〇第92回研究会「京都ALS嘱託殺人事件と被害者の同意」(2025/7/31)

2024(令和6)年度

〇第91回研究会「日米地位協定下の沖縄における刑事被疑事件の扱いの現在」(2025/2/6)

〇第90回研究会「沖縄県内市町村議会の議会基本条例制定と効果に関する一考察」(2025/1/23)

〇第89回研究会「Yナンバーとの交通事故」(2024/12/20)

2023(令和5)年度

〇第88回研究会「沖縄本島北部における内発的発展」(2024/1/25)

〇第87回研究会「沖縄県における所有者不明土地問題について」(2023/9/28)

〇第86回研究会「安保3文書体制」 と沖縄の位置 ― 沖縄の平和思想の特質にふれて―」(2023/7/27)

〇第85回研究会「岐路に立つアジアの未来-平和と持続的な繁栄を実現するための日本の戦略ー」(2023/7/20)

〇第84回研究会「沖縄の自己決定権―三つの可能性を考える―」(2023/7/5)

2022(令和4)年度

〇第83回研究会「アメリカにおける動物裁判の展開と類型―憲法学の観点から―」(2023/3/10)

〇第82回研究会「石垣市『自治基本条例』に基づく住民投票問題の動向ー八重山の民衆史を背景に」(2022/8/25)

〇第81回研究会「南西諸島をめぐる国民保護法制度の論点と課題」(2023/7/21)

〇第80回研究会「外国人労働者」をめぐる日本・沖縄の自治体政策ー歴史・現状・展望」(2022/6/2)

2021(令和3)年度

〇第79回研究会「大濱信泉らの施政権返還交渉への働きかけ」(2022/3/8)

〇第78回研究会「多数国間環境条約における感染症への対応」(2022/2/22)

〇第77回研究会「気候変動への対応と法的課題」(2021/11/23)

〇第76回研究会「第1次世界大戦とダダイズム、そしてロルカとプーランクの芸術-同性愛について考えるー」(2021/10/21)

2020(令和2)年度

〇第75回研究会「2020年大統領選挙から考える「アメリカ合衆国」のあり方」(2021/3/11)

〇第74回研究会「マイノリティ女性、複合差別と沖縄 ―無国籍児問題からの一考察―」(2021/2/5)

〇第73回研究会「沖縄における文系人財の養成」(2021/1/30)

2019(平成31・令和元)年度

〇第72回研究会「外国籍の子どもと修学」(2020/1/29)

〇第71回研究会「気候変動リスクと企業法の役割―英国法との比較を通して―」(2019/11/29)

〇第70回研究会「性的少数者と生命保険契約」(2019/6/28)

〇第69回研究会「沖縄返還と5・15メモ―日米地位協定から逸脱した米軍基地運用―」(2019/4/26)

2018(平成30)年度

〇第68回研究会「民意とメディア -「辺野古」県民投票に関するニュース報道をめぐって -」(2019/2/28)

〇第67回研究会「アンシトラル動産担保モデル法等の実務的課題の検討」(2019/1/25)

〇第66回研究会「米軍機事故への危機管理対応に関する3都県比較研究」(2018/7/26)

〇第65回研究会「宮古島人頭税廃止運動の意義 -請願権の観点からの考察-」(2018/6/4)

2017(平成29)年度

〇第64回研究会「鉱業史の視点から硫黄鳥島を見つめ直す」(2018/1/25)

〇第63回研究会「戦後沖縄における社会調査の変遷に関する基礎的調査」(2017/11/17)

〇第62回研究会「憲法パトリオティズムと沖縄」(2017/7/28)

〇第61回研究会「主席公選に見る中道勢力の影響-日米両政府の公明会対策-」(2017/5/25)

2016(平成28)年度

〇第60回研究会「米国大統領選挙を考える-歴史の転換点なのか-」(2017/1/20)

〇第59回研究会「ニューカレドニアの沖縄系移民」(2016/11/18)

〇第58回研究会「米軍に阻まれた火災調査権 -沖国大への米軍ヘリコプター墜落に伴う火災を中心に-」(2016/7/15)

〇第57回研究会「米国の普天間移設の意図と失敗」(2016/5/27)」

2015(平成27)年度

〇第56回研究会「占領初期における沖縄の統治機構 -「沖縄諮詢会」の今日的意義を考える-」(2016/1/19)

〇第55回研究会「沖縄経済特区と法 -企業誘致と起業の促進という観点から-」(2015/11/27)

2014(平成26)年度

〇第54回研究会「個人情報保護法改正の動向」(2015/1/30)

〇第53回研究会「有期雇用と大学」(2015/1/28)

〇第52回研究会「第一次世界大戦開戦から100年の節目にあたって―若き芸術家たちは何を残したのか―」(2014/11/5)

〇第51回研究会「近代日本における「功利」と「道義」ーリベラリストの言説を中心にー」(2014/7/25)

〇第50回研究会「ハーグ条約批准後における沖縄の課題」(2014/5/30)

2013(平成25)年度

〇第49回研究会「中華民国の国連外交―1960年代の中国代表権問題論争期を中心に―」(2013/11/29)

〇第48回研究会「原子力災害対応における公法の役割」(2013/9/20)

〇第47回研究会「投票価値の平等と沖縄と―参政権保障の現状と課題―」(2013/7/26)

〇第46回研究会「アメリカ福祉国家の再編―アメリカ研究からの解釈―(2013/5/24)

2012(平成24)年度

〇第45回研究会『戦後沖縄思想史の一断面-復帰前夜を中心にして-』(2013/3/12)

〇第44回研究会『琉球政府の性格-主として財政の視点から-』(2013/2/26)

〇第43回研究会『沖縄・憲法・自治』(2013/2/8)

〇第42回研究会「利用者の立場からみた著作権制度-コンピュータ社会における個人的利用と学校教育における利用-」(2013/1/28)

〇第41回研究会『米軍統治下における沖縄の「保守」政党とアメリカ』(2012/12/14)

〇第40回研究会「産業財産権の役割とその活用方法-沖縄県内の事例を中心に-」(2012/7/30)

2011(平成23)年度

〇第38・39回研究会「戦後沖縄史の断面-返還・復帰40年を前にして-」(2011/7/22)

2010(平成22)年度

〇第37回研究会「倒産法と労働法の交錯」(2011/3/14)

〇第36回研究会「米軍政下の大東諸島における『自治』制度の施行と展開-天然資源と政治行政-」(2011/1/28)

〇第35回研究会「沖縄県における産業財産権の現状と沖縄型知財経営」(2010/10/29)

〇第34回研究会「政府の保障事業における重複填補の回避」(2010/10/5)

〇第33回研究会「台湾と国際政治-戦後国際スキームの矛盾の象徴として-」(2010/7/9)

2009(平成21)年度

〇第32回研究会「 “宮森小学校米軍ジェット機墜落事件” と “沖縄国際大学米軍ヘリコプター墜落事件” を考える―平和学実習を通して―」(2010/3/30)

〇第31回研究会「基地と法」(2010/3/30)

〇第30回研究会「制約されるアメリカ大統領―ニクソンの福祉改革をめぐって―」(2009/5/29)

2008(平成20)年度

〇第29回研究会「アメリカにおける子どものための訴訟代理人・代表者制度」(2008/9/22)

〇第28回研究会「刑事責任能力に関する一考察」(2008/8/1)

2007(平成19)年度

〇第27回研究会「沖縄における中小企業倒産の現状と課題」(2007/10/15)

〇第26回研究会「公共交通の運営における行政と民間-第三セクター鉄道を中心として-」(2007/9/10)

2006(平成18)年度

〇第25回研究会「地方分権時代における中立原則の再検討~人頭税の今日的役割と法定外税~」(2007/1/26)

〇第24回研究会「アジアの冷戦と沖縄返還」(2006/12/8)

〇第23回研究会「熟年離婚と新しい人事訴訟法の運用について」(2006/10/13)

〇第22回研究会「大買収時代の到来-敵対的TOBは悪か-」(2006/10/13)

〇第21回研究会「労働審判制度の制定・施行とその課題」(2006/7/14)

〇第20回研究会「沖縄におけるハンセン病差別問題研究の方法」(2006/6/9)

2005(平成17)年度

〇第19回研究会「イギリス理想主義の政治思想―B・ボザンケの政治理論」(2005/12/9)

〇第18回研究会「人格権侵害の救済手段としての反論権」(2005/12/9)

〇第17回研究会「沖縄における海上保安業務の現状と課題」(2005/10/21)

〇第16回研究会「刑務所の現状と課題」(2005/10/7)

〇第15回研究会「1946年の旧沖縄県地域における行政統合問題」(2005/9/15)

〇第14回研究会『「労働者」概念の意義と法の課題』(2005/9/15)

〇第13回研究会「沖縄県の更正保護の現状等について」(2005/6/17)

〇第12回研究会「アメラジアンの教育権について」(2005/5/6)

2004(平成16)年度

〇第11回研究会「沖縄本島北部村落の歴史法社会学的分析―焼畑耕作の入会的利用形態と地割制度―」(2005/3/10)

〇第10回研究会「下地宮古民主党平良市政と宮古自由党の結成」(2004/4/9)

2003(平成15)年度

〇第9回研究会「犯罪のリスク化/私事化-犯罪統制の変化」(2004/3/5)

〇第8回研究会「不動産所得の年度帰属-強制使用裁決における損失補償金をめぐって-」(2003/7/11)

2002(平成14)年度

〇第7回研究会「労働者派遣法の課題-不安定雇用としての派遣労働-」(2003/3/7)

〇第6回研究会「政策評価の論点-政治学からの問題提起-」(2003/3/7)

〇第5回研究会「法学部教育の課題と法科大学院をめぐる動き」(2002/7/19)

〇第4回研究会「竹島の法的地位」(2002/7/19)

2001(平成13)年度

〇第3回研究会「同時多発テロ事件に関する国際法上の問題点」(2001/11/2)

1998(平成10)年度

〇第2回研究会「台湾の政治過程」(1999/1/22)

〇第1回研究会「最近の商法改正の動きとその沖縄企業への影響」(1998/7/24)

〇第93回研究会「在沖米軍基地が所在する基礎自治体における都市計画行政の考察」(2025/9/12)

〇第92回研究会「京都ALS嘱託殺人事件と被害者の同意」(2025/7/31)

2024(令和6)年度

〇第91回研究会「日米地位協定下の沖縄における刑事被疑事件の扱いの現在」(2025/2/6)

〇第90回研究会「沖縄県内市町村議会の議会基本条例制定と効果に関する一考察」(2025/1/23)

〇第89回研究会「Yナンバーとの交通事故」(2024/12/20)

2023(令和5)年度

〇第88回研究会「沖縄本島北部における内発的発展」(2024/1/25)

〇第87回研究会「沖縄県における所有者不明土地問題について」(2023/9/28)

〇第86回研究会「安保3文書体制」 と沖縄の位置 ― 沖縄の平和思想の特質にふれて―」(2023/7/27)

〇第85回研究会「岐路に立つアジアの未来-平和と持続的な繁栄を実現するための日本の戦略ー」(2023/7/20)

〇第84回研究会「沖縄の自己決定権―三つの可能性を考える―」(2023/7/5)

2022(令和4)年度

〇第83回研究会「アメリカにおける動物裁判の展開と類型―憲法学の観点から―」(2023/3/10)

〇第82回研究会「石垣市『自治基本条例』に基づく住民投票問題の動向ー八重山の民衆史を背景に」(2022/8/25)

〇第81回研究会「南西諸島をめぐる国民保護法制度の論点と課題」(2023/7/21)

〇第80回研究会「外国人労働者」をめぐる日本・沖縄の自治体政策ー歴史・現状・展望」(2022/6/2)

2021(令和3)年度

〇第79回研究会「大濱信泉らの施政権返還交渉への働きかけ」(2022/3/8)

〇第78回研究会「多数国間環境条約における感染症への対応」(2022/2/22)

〇第77回研究会「気候変動への対応と法的課題」(2021/11/23)

〇第76回研究会「第1次世界大戦とダダイズム、そしてロルカとプーランクの芸術-同性愛について考えるー」(2021/10/21)

2020(令和2)年度

〇第75回研究会「2020年大統領選挙から考える「アメリカ合衆国」のあり方」(2021/3/11)

〇第74回研究会「マイノリティ女性、複合差別と沖縄 ―無国籍児問題からの一考察―」(2021/2/5)

〇第73回研究会「沖縄における文系人財の養成」(2021/1/30)

2019(平成31・令和元)年度

〇第72回研究会「外国籍の子どもと修学」(2020/1/29)

〇第71回研究会「気候変動リスクと企業法の役割―英国法との比較を通して―」(2019/11/29)

〇第70回研究会「性的少数者と生命保険契約」(2019/6/28)

〇第69回研究会「沖縄返還と5・15メモ―日米地位協定から逸脱した米軍基地運用―」(2019/4/26)

2018(平成30)年度

〇第68回研究会「民意とメディア -「辺野古」県民投票に関するニュース報道をめぐって -」(2019/2/28)

〇第67回研究会「アンシトラル動産担保モデル法等の実務的課題の検討」(2019/1/25)

〇第66回研究会「米軍機事故への危機管理対応に関する3都県比較研究」(2018/7/26)

〇第65回研究会「宮古島人頭税廃止運動の意義 -請願権の観点からの考察-」(2018/6/4)

2017(平成29)年度

〇第64回研究会「鉱業史の視点から硫黄鳥島を見つめ直す」(2018/1/25)

〇第63回研究会「戦後沖縄における社会調査の変遷に関する基礎的調査」(2017/11/17)

〇第62回研究会「憲法パトリオティズムと沖縄」(2017/7/28)

〇第61回研究会「主席公選に見る中道勢力の影響-日米両政府の公明会対策-」(2017/5/25)

2016(平成28)年度

〇第60回研究会「米国大統領選挙を考える-歴史の転換点なのか-」(2017/1/20)

〇第59回研究会「ニューカレドニアの沖縄系移民」(2016/11/18)

〇第58回研究会「米軍に阻まれた火災調査権 -沖国大への米軍ヘリコプター墜落に伴う火災を中心に-」(2016/7/15)

〇第57回研究会「米国の普天間移設の意図と失敗」(2016/5/27)」

2015(平成27)年度

〇第56回研究会「占領初期における沖縄の統治機構 -「沖縄諮詢会」の今日的意義を考える-」(2016/1/19)

〇第55回研究会「沖縄経済特区と法 -企業誘致と起業の促進という観点から-」(2015/11/27)

2014(平成26)年度

〇第54回研究会「個人情報保護法改正の動向」(2015/1/30)

〇第53回研究会「有期雇用と大学」(2015/1/28)

〇第52回研究会「第一次世界大戦開戦から100年の節目にあたって―若き芸術家たちは何を残したのか―」(2014/11/5)

〇第51回研究会「近代日本における「功利」と「道義」ーリベラリストの言説を中心にー」(2014/7/25)

〇第50回研究会「ハーグ条約批准後における沖縄の課題」(2014/5/30)

2013(平成25)年度

〇第49回研究会「中華民国の国連外交―1960年代の中国代表権問題論争期を中心に―」(2013/11/29)

〇第48回研究会「原子力災害対応における公法の役割」(2013/9/20)

〇第47回研究会「投票価値の平等と沖縄と―参政権保障の現状と課題―」(2013/7/26)

〇第46回研究会「アメリカ福祉国家の再編―アメリカ研究からの解釈―(2013/5/24)

2012(平成24)年度

〇第45回研究会『戦後沖縄思想史の一断面-復帰前夜を中心にして-』(2013/3/12)

〇第44回研究会『琉球政府の性格-主として財政の視点から-』(2013/2/26)

〇第43回研究会『沖縄・憲法・自治』(2013/2/8)

〇第42回研究会「利用者の立場からみた著作権制度-コンピュータ社会における個人的利用と学校教育における利用-」(2013/1/28)

〇第41回研究会『米軍統治下における沖縄の「保守」政党とアメリカ』(2012/12/14)

〇第40回研究会「産業財産権の役割とその活用方法-沖縄県内の事例を中心に-」(2012/7/30)

2011(平成23)年度

〇第38・39回研究会「戦後沖縄史の断面-返還・復帰40年を前にして-」(2011/7/22)

2010(平成22)年度

〇第37回研究会「倒産法と労働法の交錯」(2011/3/14)

〇第36回研究会「米軍政下の大東諸島における『自治』制度の施行と展開-天然資源と政治行政-」(2011/1/28)

〇第35回研究会「沖縄県における産業財産権の現状と沖縄型知財経営」(2010/10/29)

〇第34回研究会「政府の保障事業における重複填補の回避」(2010/10/5)

〇第33回研究会「台湾と国際政治-戦後国際スキームの矛盾の象徴として-」(2010/7/9)

2009(平成21)年度

〇第32回研究会「 “宮森小学校米軍ジェット機墜落事件” と “沖縄国際大学米軍ヘリコプター墜落事件” を考える―平和学実習を通して―」(2010/3/30)

〇第31回研究会「基地と法」(2010/3/30)

〇第30回研究会「制約されるアメリカ大統領―ニクソンの福祉改革をめぐって―」(2009/5/29)

2008(平成20)年度

〇第29回研究会「アメリカにおける子どものための訴訟代理人・代表者制度」(2008/9/22)

〇第28回研究会「刑事責任能力に関する一考察」(2008/8/1)

2007(平成19)年度

〇第27回研究会「沖縄における中小企業倒産の現状と課題」(2007/10/15)

〇第26回研究会「公共交通の運営における行政と民間-第三セクター鉄道を中心として-」(2007/9/10)

2006(平成18)年度

〇第25回研究会「地方分権時代における中立原則の再検討~人頭税の今日的役割と法定外税~」(2007/1/26)

〇第24回研究会「アジアの冷戦と沖縄返還」(2006/12/8)

〇第23回研究会「熟年離婚と新しい人事訴訟法の運用について」(2006/10/13)

〇第22回研究会「大買収時代の到来-敵対的TOBは悪か-」(2006/10/13)

〇第21回研究会「労働審判制度の制定・施行とその課題」(2006/7/14)

〇第20回研究会「沖縄におけるハンセン病差別問題研究の方法」(2006/6/9)

2005(平成17)年度

〇第19回研究会「イギリス理想主義の政治思想―B・ボザンケの政治理論」(2005/12/9)

〇第18回研究会「人格権侵害の救済手段としての反論権」(2005/12/9)

〇第17回研究会「沖縄における海上保安業務の現状と課題」(2005/10/21)

〇第16回研究会「刑務所の現状と課題」(2005/10/7)

〇第15回研究会「1946年の旧沖縄県地域における行政統合問題」(2005/9/15)

〇第14回研究会『「労働者」概念の意義と法の課題』(2005/9/15)

〇第13回研究会「沖縄県の更正保護の現状等について」(2005/6/17)

〇第12回研究会「アメラジアンの教育権について」(2005/5/6)

2004(平成16)年度

〇第11回研究会「沖縄本島北部村落の歴史法社会学的分析―焼畑耕作の入会的利用形態と地割制度―」(2005/3/10)

〇第10回研究会「下地宮古民主党平良市政と宮古自由党の結成」(2004/4/9)

2003(平成15)年度

〇第9回研究会「犯罪のリスク化/私事化-犯罪統制の変化」(2004/3/5)

〇第8回研究会「不動産所得の年度帰属-強制使用裁決における損失補償金をめぐって-」(2003/7/11)

2002(平成14)年度

〇第7回研究会「労働者派遣法の課題-不安定雇用としての派遣労働-」(2003/3/7)

〇第6回研究会「政策評価の論点-政治学からの問題提起-」(2003/3/7)

〇第5回研究会「法学部教育の課題と法科大学院をめぐる動き」(2002/7/19)

〇第4回研究会「竹島の法的地位」(2002/7/19)

2001(平成13)年度

〇第3回研究会「同時多発テロ事件に関する国際法上の問題点」(2001/11/2)

1998(平成10)年度

〇第2回研究会「台湾の政治過程」(1999/1/22)

〇第1回研究会「最近の商法改正の動きとその沖縄企業への影響」(1998/7/24)

2025(令和7)年度

第93回研究会(2025年度 第 2 回)

沖縄法政研究所では下記の通り、2025年度第 2 回(通算第93回)研究会を開催しました。ご報告者の真喜屋先生、ご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。

■タイトル

「在沖米軍基地が所在する基礎自治体における都市計画行政の考察」

■日時・場所

2025(令和 7 ) 年 9 月12日(金)14:30 ~ 16:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

真喜屋美樹 氏(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄工業高等専門学校基盤教育科 特命准教授)

■報告概要

都市の発展は、土地利用、市街地開発などに関する計画を立案し、それを実行する都市計画行政によって進むが、米軍基地を抱える基地所在自治体では、将来のマクロビジョンを描く都市計画行政の遂行に大きな課題を抱えることは広く知られる。他方こうした困難の中、各自治体は返還された、または返還が計画されている基地跡地を都市計画の中にどのように位置づけ、どのような手続きで再開発を行なってきたのかを改めて考察したい。また、民有地の割合が高い基地跡地という性格から、地権者は行政とどのように協働してきたかの変遷を確認することから、現状の課題とともに今後求められる取り組みを整理することを試みる。

■タイトル

「在沖米軍基地が所在する基礎自治体における都市計画行政の考察」

■日時・場所

2025(令和 7 ) 年 9 月12日(金)14:30 ~ 16:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

真喜屋美樹 氏(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄工業高等専門学校基盤教育科 特命准教授)

■報告概要

都市の発展は、土地利用、市街地開発などに関する計画を立案し、それを実行する都市計画行政によって進むが、米軍基地を抱える基地所在自治体では、将来のマクロビジョンを描く都市計画行政の遂行に大きな課題を抱えることは広く知られる。他方こうした困難の中、各自治体は返還された、または返還が計画されている基地跡地を都市計画の中にどのように位置づけ、どのような手続きで再開発を行なってきたのかを改めて考察したい。また、民有地の割合が高い基地跡地という性格から、地権者は行政とどのように協働してきたかの変遷を確認することから、現状の課題とともに今後求められる取り組みを整理することを試みる。

報告:真喜屋美樹 氏 (沖縄法政研究所特別研究員/沖縄工業高等専門学校基盤教育科特命准教授) |  司会:佐藤学 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授) |

第92回研究会(2025年度 第 1 回)

沖縄法政研究所では下記の通り、2025年度第 1 回(通算第92回)研究会を開催しました。ご報告者の富山先生、ご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。

■タイトル

「京都ALS嘱託殺人事件と被害者の同意」

■日時・場所

2025(令和 7 ) 年 7 月31日(木)14:30 ~ 16:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

富山侑美 氏(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄大学経法商学部准教授)

■報告概要

大阪高判令和 6 年11月25日裁判所ウェブサイト(いわゆる京都ALS嘱託殺人事件)は、京都在住の筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の嘱託を受けた者が、同⼈を殺害した嘱託殺⼈に関する裁判例である。安楽死の是非という倫理的な問題関心と相まって、メディア等でも多く報道されてきたが、刑法解釈上の議論としては、いわゆる被害者の同意の有効性とその判断基準や安楽死の法的許容要件の問題として理解することができる。そこで、本報告では、報告者のこれまでの研究に基づいて、本裁判例の検討を行う。具体的には、いわゆるインフォームド・コンセントにおける患者の同意の有効性の範囲に含まれる問題なのかといったことを議論の出発点としたい。

■タイトル

「京都ALS嘱託殺人事件と被害者の同意」

■日時・場所

2025(令和 7 ) 年 7 月31日(木)14:30 ~ 16:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

富山侑美 氏(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄大学経法商学部准教授)

■報告概要

大阪高判令和 6 年11月25日裁判所ウェブサイト(いわゆる京都ALS嘱託殺人事件)は、京都在住の筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の嘱託を受けた者が、同⼈を殺害した嘱託殺⼈に関する裁判例である。安楽死の是非という倫理的な問題関心と相まって、メディア等でも多く報道されてきたが、刑法解釈上の議論としては、いわゆる被害者の同意の有効性とその判断基準や安楽死の法的許容要件の問題として理解することができる。そこで、本報告では、報告者のこれまでの研究に基づいて、本裁判例の検討を行う。具体的には、いわゆるインフォームド・コンセントにおける患者の同意の有効性の範囲に含まれる問題なのかといったことを議論の出発点としたい。

報告:富山侑美 氏 (沖縄法政研究所特別研究員/沖縄大学経法商学部准教授) |  司会・コメンテーター:中野正剛 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授) |

2024(令和6)年度

第91回研究会(2024年度 第 3 回)

沖縄法政研究所では下記の通り、2024年度第 3 回(通算第91回)研究会を開催しました。ご報告者の三宅先生、ご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。

■タイトル

「日米地位協定下の沖縄における刑事被疑事件の扱いの現在」

■日時・場所

2025(令和 7 ) 年 2 月 6 日(木)14:40 ~ 16:30

オンライン開催

■報告者

三宅孝之 氏(沖縄法政研究所特別研究員/島根大学名誉教授)

■報告概要

沖縄県内における近時の米軍人軍属による女性への性加害事件(刑事被疑事件)に対する、日本政府の対応につき、その問題点・課題につき明らかにする。

具体的には、わが国刑法・刑訴法における直近の性犯罪規定の一部法改正の推移、背景に触れ、新しい性犯罪規定の新局面と国民・在日米軍人軍属の認識理解の困難性、課題、問題性をまず明らかにする。

つぎに1995年以降の沖縄県における性加害事件の刑事司法上の処理の実態、特異性、その諸要因につきふれる。さらに、日米地位協定下での、日米合同委員会および日米合同特別委員会(SACO)の異質性、形骸化の事情、その背景要因を明らかにする。

そのうえで、わが国の隷属的な刑事被疑事件処理の限界、問題性、焦眉の課題につき明らかにする。

司会の比屋定所長の挨拶と報告者紹介の後、ご報告冒頭では、島根と沖縄は竹島と尖閣列島という国境問題を抱えているという類似性があることや、ご自身が山口県ご出身ということから安倍晋三氏が「長門の聖人」と呼ばれた祖父、安倍寛氏とは真逆の人となってしまい、沖縄の基地化を推進したことが許しがたく、そういった沖縄に対する思いが今回の論文を書く動機の一端となったとのお話から始まりました。

次に、沖縄で頻発している米軍関係者の性犯罪事件が県警から県に通報されていないという事象の背景として、刑法における性犯罪規定の推移と抑止効果について2023年の刑法、刑事訴訟法の一部改正時の際に、新しい条文に大量のものを取り込んだが、その内容が法的に馴染まない、あるいは定着をしていないような状況が生まれて来ていると見ており、条文が一般の人が理解しづらい文言となっており明確性が欠けているという問題点を指摘され、そのことが厳然として捜査機関の逡巡、ためらいにも繋がっている。

頻発する米軍関係者の性犯罪事件を防止するには、殺戮や破壊を使命とする軍人が一般の市民の生活と関わるときにはそれを変えて一般刑法の世界の基準を守らなきゃいけないというその規範意識を持たせることが必要で、刑法に書かれた内容が日本にいる外国人にもそれが説明されて把握されることが重要とのお話がありました。

更に、日本とアメリカとの関係、法的な問題、刑事裁判権について考えざるを得ないとして日米地位協定の問題にも触れられ、日本の隷属的な意識を変えドイツやフランスのように主権を行使していく、治外法権的な内容を脱皮する必要がある。

象徴的に言えば属地主義、主権国家として、刑事裁判権を行使するということが必要であり、諸外国が、外国軍隊を受け入れる場合にどのようなことが許容されないかという、そういう基準についての理解を、ドイツからしっかりと学ぶ必要があるのではないかと考えており、これまで沖縄県知事だけではなく全国知事会も指摘してきた日米地位協定の改定が重要であると同時に自治体の連帯が重要である、地方自治を軽視する今の政府ではあるが、幾度となく、それを主張して撥ね退けていく必要があるとのお話でした。

研究会は三宅先生のご報告と、比屋定所長のコメントの後、出席者との質疑応答を行い閉会いたしました。

■タイトル

「日米地位協定下の沖縄における刑事被疑事件の扱いの現在」

■日時・場所

2025(令和 7 ) 年 2 月 6 日(木)14:40 ~ 16:30

オンライン開催

■報告者

三宅孝之 氏(沖縄法政研究所特別研究員/島根大学名誉教授)

■報告概要

沖縄県内における近時の米軍人軍属による女性への性加害事件(刑事被疑事件)に対する、日本政府の対応につき、その問題点・課題につき明らかにする。

具体的には、わが国刑法・刑訴法における直近の性犯罪規定の一部法改正の推移、背景に触れ、新しい性犯罪規定の新局面と国民・在日米軍人軍属の認識理解の困難性、課題、問題性をまず明らかにする。

つぎに1995年以降の沖縄県における性加害事件の刑事司法上の処理の実態、特異性、その諸要因につきふれる。さらに、日米地位協定下での、日米合同委員会および日米合同特別委員会(SACO)の異質性、形骸化の事情、その背景要因を明らかにする。

そのうえで、わが国の隷属的な刑事被疑事件処理の限界、問題性、焦眉の課題につき明らかにする。

報告:三宅孝之 氏 (沖縄法政研究所特別研究員/島根大学名誉教授) |  比屋定泰治 (沖縄法政研究所所長) |

司会の比屋定所長の挨拶と報告者紹介の後、ご報告冒頭では、島根と沖縄は竹島と尖閣列島という国境問題を抱えているという類似性があることや、ご自身が山口県ご出身ということから安倍晋三氏が「長門の聖人」と呼ばれた祖父、安倍寛氏とは真逆の人となってしまい、沖縄の基地化を推進したことが許しがたく、そういった沖縄に対する思いが今回の論文を書く動機の一端となったとのお話から始まりました。

次に、沖縄で頻発している米軍関係者の性犯罪事件が県警から県に通報されていないという事象の背景として、刑法における性犯罪規定の推移と抑止効果について2023年の刑法、刑事訴訟法の一部改正時の際に、新しい条文に大量のものを取り込んだが、その内容が法的に馴染まない、あるいは定着をしていないような状況が生まれて来ていると見ており、条文が一般の人が理解しづらい文言となっており明確性が欠けているという問題点を指摘され、そのことが厳然として捜査機関の逡巡、ためらいにも繋がっている。

頻発する米軍関係者の性犯罪事件を防止するには、殺戮や破壊を使命とする軍人が一般の市民の生活と関わるときにはそれを変えて一般刑法の世界の基準を守らなきゃいけないというその規範意識を持たせることが必要で、刑法に書かれた内容が日本にいる外国人にもそれが説明されて把握されることが重要とのお話がありました。

更に、日本とアメリカとの関係、法的な問題、刑事裁判権について考えざるを得ないとして日米地位協定の問題にも触れられ、日本の隷属的な意識を変えドイツやフランスのように主権を行使していく、治外法権的な内容を脱皮する必要がある。

象徴的に言えば属地主義、主権国家として、刑事裁判権を行使するということが必要であり、諸外国が、外国軍隊を受け入れる場合にどのようなことが許容されないかという、そういう基準についての理解を、ドイツからしっかりと学ぶ必要があるのではないかと考えており、これまで沖縄県知事だけではなく全国知事会も指摘してきた日米地位協定の改定が重要であると同時に自治体の連帯が重要である、地方自治を軽視する今の政府ではあるが、幾度となく、それを主張して撥ね退けていく必要があるとのお話でした。

研究会は三宅先生のご報告と、比屋定所長のコメントの後、出席者との質疑応答を行い閉会いたしました。

第90回研究会(2024年度第 2 回)

沖縄法政研究所では、2025年 1 月23日(木)に第90回研究会を開催し、自治体関係者、一般の方、特別研究員、所員にご参加いただきました、その様子をご報告いたします。

ご参加いただいた皆様、ご報告者の前泊様どうもありがとうございました。

■タイトル

「沖縄県内市町村議会の議会基本条例制定と効果に関する一考察」

■日時・場所

2025(令和 7 ) 年 1 月 23 日(木)14:00 ~ 15:40

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

前泊美紀 氏(沖縄法政研究所特別研究員/元那覇市議会議員)

■報告概要

2000 年の地方分権一括法施行を機に、地方議会は役割と責任が増し、「議会改革の本史」に入った。

議会と市民、市長、執行部との議会運営に関するルールを定め、議会改革の目安となる議会基本条例は、2006年、北海道栗山町議会で初めて制定されて以来、現在では全国の地方議会での同条例制定は5割を超えている。

報告では、議会改革の目安である議会基本条例について、沖縄県内の制定状況を確認し、その効果を概観する。

冒頭で司会・コメンテーターの佐藤学所員(元所長)から、前泊氏が4期14年8ヵ月に渡り那覇市議会議員としてこれまで議会改革に精力的に取り組んできた実務者であり研究者である旨の講師紹介の後、ご本人の自己紹介の後に報告へと移りました。

報告では、始めに「議会基本条例」の定義や地方分権改革の推進に伴って地方議会の重要性と責任が増し「議会改革」の声が高まり2006年に北海道栗山町が全国で初めて「議会基本条例」を制定したが、その後全国の半数超の地方議会が同条例を定めることとなっており、今日ではスタンダードな装備となっているが、一方沖縄県では全県下での制定率が4割程で出遅れており、制定が進む一方で全国的にも「条例の形骸化や実効性が伴わない」との指摘もあることから「県内市町村の議会基本条例制定状況を確認するとともに、議会改革の効果を検証する」必要性を感じ今回の研究に着手した旨のお話がありました。

その後、研究の手法としては、沖縄国際大学の前津榮健教授が2013,14年に実施した「議会改革に関するアンケート調査」を踏襲しつつ「議会の危機管理」「ICT、DXの導入」等、質問項目を幾つか加えてアンケート調査を行ったこと、当該調査から得られた知見や課題について、自身の経験談や関係者からの話も織り交ぜた報告の後に「住民参画については(定期や頻度)など開催を具体的に明記していない場合、形骸化する可能性がある」「請願・陳情の提出者の意見を聞く場について「設けるものとする」「~務める」「~ことができる」とあり、意識の差はないか」「見直し規定の明記なしや、「必要に応じて」という条文から見直しが形骸化している可能性がある」として条文の実効性に疑問を呈しました。

前泊氏は最後に「今回の調査結果では、議会改革に果たす議会基本条例制定状況とその効果を一定程度概観できたが、考察するには不十分だったので、今後は調査方法に工夫を加え、議会基本条例と関連付けた調査方法」を考案し、引き続き「議会基本条例制定の効果をはかる取り組みを深めていきたい」と結びました。

なお、報告後に報告会参加者との活発な質疑応答があり、参加者ご自身の経験も踏まえた質問や提言、助言が寄せられ、予定を10分程超過した頃に佐藤所員が閉会を告げました。

ご参加いただいた皆様、ご報告者の前泊様どうもありがとうございました。

■タイトル

「沖縄県内市町村議会の議会基本条例制定と効果に関する一考察」

■日時・場所

2025(令和 7 ) 年 1 月 23 日(木)14:00 ~ 15:40

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

前泊美紀 氏(沖縄法政研究所特別研究員/元那覇市議会議員)

■報告概要

2000 年の地方分権一括法施行を機に、地方議会は役割と責任が増し、「議会改革の本史」に入った。

議会と市民、市長、執行部との議会運営に関するルールを定め、議会改革の目安となる議会基本条例は、2006年、北海道栗山町議会で初めて制定されて以来、現在では全国の地方議会での同条例制定は5割を超えている。

報告では、議会改革の目安である議会基本条例について、沖縄県内の制定状況を確認し、その効果を概観する。

報告:前泊美紀 氏 (沖縄法政研究所特別研究員/元那覇市議会議員) |  司会・コメンテーター:佐藤学 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授) |

冒頭で司会・コメンテーターの佐藤学所員(元所長)から、前泊氏が4期14年8ヵ月に渡り那覇市議会議員としてこれまで議会改革に精力的に取り組んできた実務者であり研究者である旨の講師紹介の後、ご本人の自己紹介の後に報告へと移りました。

報告では、始めに「議会基本条例」の定義や地方分権改革の推進に伴って地方議会の重要性と責任が増し「議会改革」の声が高まり2006年に北海道栗山町が全国で初めて「議会基本条例」を制定したが、その後全国の半数超の地方議会が同条例を定めることとなっており、今日ではスタンダードな装備となっているが、一方沖縄県では全県下での制定率が4割程で出遅れており、制定が進む一方で全国的にも「条例の形骸化や実効性が伴わない」との指摘もあることから「県内市町村の議会基本条例制定状況を確認するとともに、議会改革の効果を検証する」必要性を感じ今回の研究に着手した旨のお話がありました。

その後、研究の手法としては、沖縄国際大学の前津榮健教授が2013,14年に実施した「議会改革に関するアンケート調査」を踏襲しつつ「議会の危機管理」「ICT、DXの導入」等、質問項目を幾つか加えてアンケート調査を行ったこと、当該調査から得られた知見や課題について、自身の経験談や関係者からの話も織り交ぜた報告の後に「住民参画については(定期や頻度)など開催を具体的に明記していない場合、形骸化する可能性がある」「請願・陳情の提出者の意見を聞く場について「設けるものとする」「~務める」「~ことができる」とあり、意識の差はないか」「見直し規定の明記なしや、「必要に応じて」という条文から見直しが形骸化している可能性がある」として条文の実効性に疑問を呈しました。

前泊氏は最後に「今回の調査結果では、議会改革に果たす議会基本条例制定状況とその効果を一定程度概観できたが、考察するには不十分だったので、今後は調査方法に工夫を加え、議会基本条例と関連付けた調査方法」を考案し、引き続き「議会基本条例制定の効果をはかる取り組みを深めていきたい」と結びました。

なお、報告後に報告会参加者との活発な質疑応答があり、参加者ご自身の経験も踏まえた質問や提言、助言が寄せられ、予定を10分程超過した頃に佐藤所員が閉会を告げました。

第89回研究会(2024年度 第 1 回)

沖縄法政研究所では、2024年12月20日(金)に第89回研究会を開催いたました、その様子をご報告いたします。

年末ご多忙の中、ご参加いただいた皆様、ご報告者の先生方どうもありがとうございました。

■タイトル

「Yナンバーとの交通事故」

■日時・場所

2024(令和 6 ) 年 12 月 20 日(金)14:00 ~ 15:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

清水太郎 氏(沖縄法政研究所特別研究員/清和大学法学部法律学科准教授)

廣見正行 氏(神戸市外国語大学外国語学部国際関係学科准教授)

■報告概要

毎日新聞社の「特権を問う」という記事は、日米地位協定が生んだ様々な問題点をシリーズで報道するものである。

その中の「『Yナンバーに気をつけろ』沖縄移住の女性が体験した『基地の島』の現実とは?」は、Yナンバーと呼ばれる米軍車両との交通事故の補償について問題となった裁判所とその問題点を報道するものである。

本報告は、上記で問題となった2件の裁判例を参照しつつ、Yナンバーとの交通事故における法的問題点を、保険法(清水)および国際法(廣見)の観点から分析し、既存の法体系で被害者が補償を得るためにはどうしたらよいかを検討することを目的とする。

ご報告では交通事故の被害者が原告となり被告の加害者米兵を訴えたが、被告が所在不明となったため、欠席裁判となったこと。判決は被害者の主張が認められ過失割合0:100で損害賠償額も確定したものの被告が所在不明なため被害者は加害者が加入していた損害保険会社に保険請求を行う新たな訴訟を起こしたこと。裁判所は損害保険会社に先の裁判で確定した損害賠償額を被害者に支払うようにとの判決であったとの裁判事例から

国際法の視点から米軍人又は軍属が起こした事件・事故の刑事責任は、日米地位協定が適用されること。

民事責任においても同様に日米地位協定が適用されるが、誰が損害賠償を行うべきかについては、公務執行中か否かによって異なることを沖縄県の「米軍による事件・事故等に対する補償制度」中の資料「合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金・慰謝料の支払いについて」も用いて解説されました。

また、保険法の視点から被害者が補償を得るための方法として、被害者側の保険を使う場合、加害者側の保険を使う場合、任意自動車保険から救済を得る場合の、それぞれの課題が示されたほか、日米地位協定上の民事請求手続きは被害者が損害発生から2年以内に提起しないと時効になってしまう、一方保険法上の保険請求権の時効は3年であり、それを超えた場合は加害者本人に対して損害賠償請求をする方法がある(この場合消滅時効は5~20年)が加害者が所在不明であるこのケースでは後者の実効性が無いので、被害者が損害保険会社に保険金を請求したことは適切であったと結んでおられました。

年末ご多忙の中、ご参加いただいた皆様、ご報告者の先生方どうもありがとうございました。

■タイトル

「Yナンバーとの交通事故」

■日時・場所

2024(令和 6 ) 年 12 月 20 日(金)14:00 ~ 15:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

清水太郎 氏(沖縄法政研究所特別研究員/清和大学法学部法律学科准教授)

廣見正行 氏(神戸市外国語大学外国語学部国際関係学科准教授)

■報告概要

毎日新聞社の「特権を問う」という記事は、日米地位協定が生んだ様々な問題点をシリーズで報道するものである。

その中の「『Yナンバーに気をつけろ』沖縄移住の女性が体験した『基地の島』の現実とは?」は、Yナンバーと呼ばれる米軍車両との交通事故の補償について問題となった裁判所とその問題点を報道するものである。

本報告は、上記で問題となった2件の裁判例を参照しつつ、Yナンバーとの交通事故における法的問題点を、保険法(清水)および国際法(廣見)の観点から分析し、既存の法体系で被害者が補償を得るためにはどうしたらよいかを検討することを目的とする。

報告:清水太郎 氏 (沖縄法政研究所特別研究員/清和大学准教授) |  報告:廣見正行 氏 (神戸市外国語大学准教授) | |

司会・コメンテーター: 比屋定泰治(沖縄法政研究所所長) |  報告中の様子 |  質疑応答の様子 |

ご報告では交通事故の被害者が原告となり被告の加害者米兵を訴えたが、被告が所在不明となったため、欠席裁判となったこと。判決は被害者の主張が認められ過失割合0:100で損害賠償額も確定したものの被告が所在不明なため被害者は加害者が加入していた損害保険会社に保険請求を行う新たな訴訟を起こしたこと。裁判所は損害保険会社に先の裁判で確定した損害賠償額を被害者に支払うようにとの判決であったとの裁判事例から

国際法の視点から米軍人又は軍属が起こした事件・事故の刑事責任は、日米地位協定が適用されること。

民事責任においても同様に日米地位協定が適用されるが、誰が損害賠償を行うべきかについては、公務執行中か否かによって異なることを沖縄県の「米軍による事件・事故等に対する補償制度」中の資料「合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金・慰謝料の支払いについて」も用いて解説されました。

また、保険法の視点から被害者が補償を得るための方法として、被害者側の保険を使う場合、加害者側の保険を使う場合、任意自動車保険から救済を得る場合の、それぞれの課題が示されたほか、日米地位協定上の民事請求手続きは被害者が損害発生から2年以内に提起しないと時効になってしまう、一方保険法上の保険請求権の時効は3年であり、それを超えた場合は加害者本人に対して損害賠償請求をする方法がある(この場合消滅時効は5~20年)が加害者が所在不明であるこのケースでは後者の実効性が無いので、被害者が損害保険会社に保険金を請求したことは適切であったと結んでおられました。

2023(令和5)年度

第88回研究会(2023年度 第 5 回)

沖縄法政研究所では2024 年1 月25 日(木)に、2023年度第 5 (通算88)回研究会 を開催しました。ご報告者の真喜屋先生、ご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。

■タイトル

「沖縄本島北部における内発的発展」

■日時・場所

2024(令和 6 ) 年 1 月 25 日(木)14:00 ~ 15:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

真喜屋美樹 氏(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄持続的発展研究所所長)

■報告概要

近年、沖縄本島北部では好調なインバウンドを念頭に置いた外来型の開発プロジェクトが進みつつある。多くは、やんばるの豊かな自然環境に市場的価値を見いだしたものである。他方、地域開発の最終目的は、地域の福祉・文化の向上にある。北部地域は、「逆格差論」に代表されるように、地域の潜在力に基づいた地域開発を目指した歴史を持つ。内発的発展の視角から改めて北部地域の持続可能な発展を考察しご報告頂きました。

■タイトル

「沖縄本島北部における内発的発展」

■日時・場所

2024(令和 6 ) 年 1 月 25 日(木)14:00 ~ 15:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

真喜屋美樹 氏(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄持続的発展研究所所長)

■報告概要

近年、沖縄本島北部では好調なインバウンドを念頭に置いた外来型の開発プロジェクトが進みつつある。多くは、やんばるの豊かな自然環境に市場的価値を見いだしたものである。他方、地域開発の最終目的は、地域の福祉・文化の向上にある。北部地域は、「逆格差論」に代表されるように、地域の潜在力に基づいた地域開発を目指した歴史を持つ。内発的発展の視角から改めて北部地域の持続可能な発展を考察しご報告頂きました。

報告:真喜屋美樹 氏 (沖縄法政研究所特別研究員/沖縄持続的発展研究所所長) |  司会・コメンテーター:佐藤学 (沖縄法政研究所所員) |

第87回研究会(2023年度 第 4 回)

沖縄法政研究所では2023 年9 月28 日(木)に、2023年度第4(通算87)回研究会を開催しました。ご報告者の伊藤先生ならびに清水先生、ご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。

■タイトル

「沖縄県における所有者不明土地問題について」

■日時・場所

2023(令和 5 ) 年 9 月 28 日(木)14:00 ~ 16:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

伊藤栄寿 氏(上智大学法科大学院教授)

清水太郎 氏(沖縄法政研究所特別研究員/清和大学法学部准教授)

■報告概要

所有者不明土地問題は、全国的なものであると同時に、沖縄県においては沖縄復帰特措法も関係しています。

本報告では、具体例を多く用いて、沖縄特有の問題は何かを提起し、検討しました。

■タイトル

「沖縄県における所有者不明土地問題について」

■日時・場所

2023(令和 5 ) 年 9 月 28 日(木)14:00 ~ 16:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

伊藤栄寿 氏(上智大学法科大学院教授)

清水太郎 氏(沖縄法政研究所特別研究員/清和大学法学部准教授)

■報告概要

所有者不明土地問題は、全国的なものであると同時に、沖縄県においては沖縄復帰特措法も関係しています。

本報告では、具体例を多く用いて、沖縄特有の問題は何かを提起し、検討しました。

報告:伊藤栄寿 氏 (上智大学法科大学院教授) |  司会・報告:清水太郎 氏 (沖縄法政研究所特別研究員/清和大学法学部准教授) |

第86回研究会(2023年度 第 3 回)

沖縄法政研究所では2023 年7 月27 日(木)に、2023年度第 3 (通算第86 )回研究会を開催いたしました。ご報告者の小林先生、ご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。

■タイトル

「『安保3文書体制』 と沖縄の位置 ― 沖縄の平和思想の特質にふれて ―」

■日時・場所

2023(令和 5 ) 年 7 月 27 日(木)14:40 ~ 16:10

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

小林武 氏(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄大学客員教授)

2022年12月16日に閣議決定された「安保3文書」は、国家安全保障戦略が我が国の安全保障政策を大きく転換させるものであり、その核心は反撃能力(敵基地攻撃能力)の具有にあるとされています。この施策の中心に置かれているのは琉球諸島であり、沖縄では自衛隊基地の建設や長射程ミサイルの配備が進展しており、住民の戦場化への不安が高まっています。この状況に対応して平和への道を見出すために、憲法学の観点、特に沖縄の歴史を通じて形成されてきた平和思想に注目してご報告して頂きました。

■タイトル

「『安保3文書体制』 と沖縄の位置 ― 沖縄の平和思想の特質にふれて ―」

■日時・場所

2023(令和 5 ) 年 7 月 27 日(木)14:40 ~ 16:10

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

小林武 氏(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄大学客員教授)

2022年12月16日に閣議決定された「安保3文書」は、国家安全保障戦略が我が国の安全保障政策を大きく転換させるものであり、その核心は反撃能力(敵基地攻撃能力)の具有にあるとされています。この施策の中心に置かれているのは琉球諸島であり、沖縄では自衛隊基地の建設や長射程ミサイルの配備が進展しており、住民の戦場化への不安が高まっています。この状況に対応して平和への道を見出すために、憲法学の観点、特に沖縄の歴史を通じて形成されてきた平和思想に注目してご報告して頂きました。

報告:小林武 氏 (沖縄法政研究所特別研究員/沖縄大学客員教授) |  司会:比屋定泰治 (沖縄法政研究所所長) |

第85回研究会(2023年度 第 2 回)

沖縄法政研究所は下記の通り、第85回 2023年度 第 2 回 研究会を開催しました。

■テーマ

「岐路に立つアジアの未来 ―平和と持続的な繁栄を実現するための日本の戦略―」

■日時・場所

2023(令和 5 )年 7 月20日(木) 17:00 ~ 18:30

沖縄国際大学13号館 3 階 309教室

■報告者

添谷芳秀 氏(慶應義塾大学名誉教授)

マイク・望月 氏(ジョージ・ワシントン大学准教授)

須川清司 氏(東アジア共同体研究所上級研究員)

■コメンテーター

鳩山由紀夫 氏(東アジア共同体研究所理事長/元内閣総理大臣)

野添文彬(沖縄法政研究所所員)

■司会

芦澤久仁子 氏(アメリカン大学、ジョージ・ワシントン大学専門講師)

■報告概要

米中対立や台湾有事の危機が指摘される中、いかにアジアにおいて軍事衝突を回避し、緊張を緩和できるのか。この研究会では、日米の専門家が、日本の新たな戦略とアジアのあるべき秩序を議論します。

【研究会の様子】

<受講された方の感想>

●本学学生 10代 女性

・気候変動という問題において国家同士が協力しなければならないのに、アメリカと中国は対立していたり、東アジアは分立してしまっている現状。日本はアメリカともっと対等になって米中の対立を緩和するようにするといった内容を話していて、沖縄に住む自分にとっては、興味深い話だった。日本の防衛についての話の中でミサイルはジェット機と同じと考えていいとの内容があり、確かに長い時間をかけて落ちるため、難しいものなんだなと感じた。

●本学学生 10代 男性

・ミドルパワーという考え方を初めて知りました。まだ全てを理解するのは大変んでしたが、とても良い話を聞けたと思いました。

・戦争が起きたらどうするかではなく、起こさないためにどうするかということを考え行動することが大切だと思いました。同じ1つの問題でも人によっては本当に沢山の視点があると思いました。さらに、1つだけの情報を信じるのではなく、問題の背景を見る必要があると思いました。

●本学学生 20代 女性

・鳩山元内閣総理大臣がはじめに沖縄の方々に大変申し訳ないと話したことが印象深かったです。

・アメリカに依存していることやアメリカは日本を守らないんじゃないかということに関して考えたことがあり、話を聞いて、依存を辞めなければいけないこと、アメリカは日本を守らない可能性は低いことを知ることができました。

●本学学生 20代 男性

・国際的な特にアジアで危機になっている衝突の可能性を回避する為にどうすれば良いか?日本は外交や軍事力をどうすべきか、していくべきか?が今回よくわかりました。一般人の私たちは何をすべきか、また、何をすべきかを考えるすべを深く知りたいと思った。私たちも他人事でないのでどう参加できるのかも浮かんだ。

・台湾有事の危険性や今の日本はどうするべきかについて知ることができました。私は今回の話を聞いて、今の日本の平和のためには、一定の防衛力は大切だと思ったが、その負担を沖縄が担っている現状を解決するべきだと感じました。今回の研究会を通して、今の日本・沖縄が抱える問題に対してどうするべきか自分の考えを持つことができたので良かったです。

●一般・その他・特別研究員(60代~)

・時間が足りない重要な内容だったと思います。

・なぜこの研究会を行ったか重要な視点が抜けている。沖縄県民の懸念は、沖縄が二度と戦場になってはならないということである。国の防波堤にされてはたまらない。犠牲になってはたまらない。軍隊は人を守らない。

多くの方々にご参加いただきました。

誠にありがとうございました。

■テーマ

「岐路に立つアジアの未来 ―平和と持続的な繁栄を実現するための日本の戦略―」

■日時・場所

2023(令和 5 )年 7 月20日(木) 17:00 ~ 18:30

沖縄国際大学13号館 3 階 309教室

■報告者

添谷芳秀 氏(慶應義塾大学名誉教授)

マイク・望月 氏(ジョージ・ワシントン大学准教授)

須川清司 氏(東アジア共同体研究所上級研究員)

■コメンテーター

鳩山由紀夫 氏(東アジア共同体研究所理事長/元内閣総理大臣)

野添文彬(沖縄法政研究所所員)

■司会

芦澤久仁子 氏(アメリカン大学、ジョージ・ワシントン大学専門講師)

■報告概要

米中対立や台湾有事の危機が指摘される中、いかにアジアにおいて軍事衝突を回避し、緊張を緩和できるのか。この研究会では、日米の専門家が、日本の新たな戦略とアジアのあるべき秩序を議論します。

【研究会の様子】

添谷芳秀 氏 (慶應義塾大学名誉教授) |  マイク・望月 氏 (ジョージ・ワシントン大学准教授) |  須川清司 氏 (東アジア共同体研究所上級研究員) |

芦澤久仁子 氏 (アメリカン大学、ジョージ・ワシントン大学専門講師) | ||

鳩山由紀夫 氏 (東アジア共同体研究所理事長/元内閣総理大臣) |  野添文彬 氏 (沖縄法政研究所所員) | |

比屋定泰治 氏 (沖縄法政研究所所長・法学部教授) |

<受講された方の感想>

●本学学生 10代 女性

・気候変動という問題において国家同士が協力しなければならないのに、アメリカと中国は対立していたり、東アジアは分立してしまっている現状。日本はアメリカともっと対等になって米中の対立を緩和するようにするといった内容を話していて、沖縄に住む自分にとっては、興味深い話だった。日本の防衛についての話の中でミサイルはジェット機と同じと考えていいとの内容があり、確かに長い時間をかけて落ちるため、難しいものなんだなと感じた。

●本学学生 10代 男性

・ミドルパワーという考え方を初めて知りました。まだ全てを理解するのは大変んでしたが、とても良い話を聞けたと思いました。

・戦争が起きたらどうするかではなく、起こさないためにどうするかということを考え行動することが大切だと思いました。同じ1つの問題でも人によっては本当に沢山の視点があると思いました。さらに、1つだけの情報を信じるのではなく、問題の背景を見る必要があると思いました。

●本学学生 20代 女性

・鳩山元内閣総理大臣がはじめに沖縄の方々に大変申し訳ないと話したことが印象深かったです。

・アメリカに依存していることやアメリカは日本を守らないんじゃないかということに関して考えたことがあり、話を聞いて、依存を辞めなければいけないこと、アメリカは日本を守らない可能性は低いことを知ることができました。

●本学学生 20代 男性

・国際的な特にアジアで危機になっている衝突の可能性を回避する為にどうすれば良いか?日本は外交や軍事力をどうすべきか、していくべきか?が今回よくわかりました。一般人の私たちは何をすべきか、また、何をすべきかを考えるすべを深く知りたいと思った。私たちも他人事でないのでどう参加できるのかも浮かんだ。

・台湾有事の危険性や今の日本はどうするべきかについて知ることができました。私は今回の話を聞いて、今の日本の平和のためには、一定の防衛力は大切だと思ったが、その負担を沖縄が担っている現状を解決するべきだと感じました。今回の研究会を通して、今の日本・沖縄が抱える問題に対してどうするべきか自分の考えを持つことができたので良かったです。

●一般・その他・特別研究員(60代~)

・時間が足りない重要な内容だったと思います。

・なぜこの研究会を行ったか重要な視点が抜けている。沖縄県民の懸念は、沖縄が二度と戦場になってはならないということである。国の防波堤にされてはたまらない。犠牲になってはたまらない。軍隊は人を守らない。

多くの方々にご参加いただきました。

誠にありがとうございました。

第84回研究会(2023年度 第 1 回)

沖縄法政研究所は下記の通り、第84回 2023年度 第 1 回 研究会を沖縄経済環境研究所と共同開催しました。

■テーマ

「沖縄の自己決定権―三つの可能性を考える―」

■日時・場所

2023(令和 5 )年 6 月30日(金) 13:00 ~ 14:30

沖縄国際大学13号館1階会議室

■報告者

阿部藹 氏(琉球大学非常勤講師・客員研究員)

■司会

宮城和宏 氏(沖縄経済環境研究所所長/沖縄国際大学経済学部教授)

■報告内容

2015年、翁長雄志知事が国連人権理事会で口頭声明を発表し、その中で沖縄の人々の自己決定権が蔑ろにされている、と述べました。口頭声明は大きな反響を呼びましたが、一方で県議会などで自民党の議員から「自己決定権とは先住民族の権利であり、知事の声明は沖縄の人々が先住民族であるという間違った印象を広めた」と批判されました。

沖縄(琉球)の人々が自己決定権に言及すると、必ずと言ってよいほど「独立したいのか?」「先住民族なのか?」という問いかけがなされます。それらの問いかけは、自己決定権の発展の歴史と深くリンクしています。自己決定権の歴史を振り返り、この二つの可能性―独立する権利としての自己決定権と、先住民族としての自己決定権―

を改めて考察した上で、第3の可能性である、人民としての自己決定権について考えます。

【研究会の様子】

講師:阿部藹氏(琉球大学非常勤講師・客員研究員)

司会:宮城和宏 氏(沖縄経済環境研究所所長・経済学部教授)

挨拶:比屋定泰治(沖縄法政研究所所長・法学部教授)

<受講された方の感想>

●本学学生 20代男性

自己決定権についての認識は、今回お話を聞くまではとても曖昧なものだったので、理解を深める機会ができて良かった。沖縄の歴史教育を行うことが、これからの沖縄の自己決定権主張において重要なことであると感じた。

●一般 男性

自己決定権についてはよく理解できました。「人民としての自己決定権」の考え方が多くの人に広がるように私も努めていきたいと思います。

●一般 女性

とても分かりやすかったです。「common suffering」を共有できない広島出身の阿部さんがこの研究をしようと思い立ったいきさつ、今の思いも聞きたかったです。

●一般 男性

沖縄の「自己決定権」について具体的に”3つの可能性”が学べた。大変有意義であった。

●沖国大教職員 女性

個人の権利侵害についても考えてみたいと思います。ありがとうございました。

●本学学生 女性

最近になって沖縄などの社会問題を考えるようになったのですが、今回参加して自分はまだまだ勉強不足だなと感じました。考えるきっかけになったので、参加できてよかったです。

多くの方々にご参加いただきました。誠にありがとうございました。

(報告内容、写真および感想は沖縄経済環境研提供)

■テーマ

「沖縄の自己決定権―三つの可能性を考える―」

■日時・場所

2023(令和 5 )年 6 月30日(金) 13:00 ~ 14:30

沖縄国際大学13号館1階会議室

■報告者

阿部藹 氏(琉球大学非常勤講師・客員研究員)

■司会

宮城和宏 氏(沖縄経済環境研究所所長/沖縄国際大学経済学部教授)

■報告内容

2015年、翁長雄志知事が国連人権理事会で口頭声明を発表し、その中で沖縄の人々の自己決定権が蔑ろにされている、と述べました。口頭声明は大きな反響を呼びましたが、一方で県議会などで自民党の議員から「自己決定権とは先住民族の権利であり、知事の声明は沖縄の人々が先住民族であるという間違った印象を広めた」と批判されました。

沖縄(琉球)の人々が自己決定権に言及すると、必ずと言ってよいほど「独立したいのか?」「先住民族なのか?」という問いかけがなされます。それらの問いかけは、自己決定権の発展の歴史と深くリンクしています。自己決定権の歴史を振り返り、この二つの可能性―独立する権利としての自己決定権と、先住民族としての自己決定権―

を改めて考察した上で、第3の可能性である、人民としての自己決定権について考えます。

【研究会の様子】

講師:阿部藹氏(琉球大学非常勤講師・客員研究員)

司会:宮城和宏 氏(沖縄経済環境研究所所長・経済学部教授)

挨拶:比屋定泰治(沖縄法政研究所所長・法学部教授)

<受講された方の感想>

●本学学生 20代男性

自己決定権についての認識は、今回お話を聞くまではとても曖昧なものだったので、理解を深める機会ができて良かった。沖縄の歴史教育を行うことが、これからの沖縄の自己決定権主張において重要なことであると感じた。

●一般 男性

自己決定権についてはよく理解できました。「人民としての自己決定権」の考え方が多くの人に広がるように私も努めていきたいと思います。

●一般 女性

とても分かりやすかったです。「common suffering」を共有できない広島出身の阿部さんがこの研究をしようと思い立ったいきさつ、今の思いも聞きたかったです。

●一般 男性

沖縄の「自己決定権」について具体的に”3つの可能性”が学べた。大変有意義であった。

●沖国大教職員 女性

個人の権利侵害についても考えてみたいと思います。ありがとうございました。

●本学学生 女性

最近になって沖縄などの社会問題を考えるようになったのですが、今回参加して自分はまだまだ勉強不足だなと感じました。考えるきっかけになったので、参加できてよかったです。

多くの方々にご参加いただきました。誠にありがとうございました。

(報告内容、写真および感想は沖縄経済環境研提供)

2022(令和4)年度

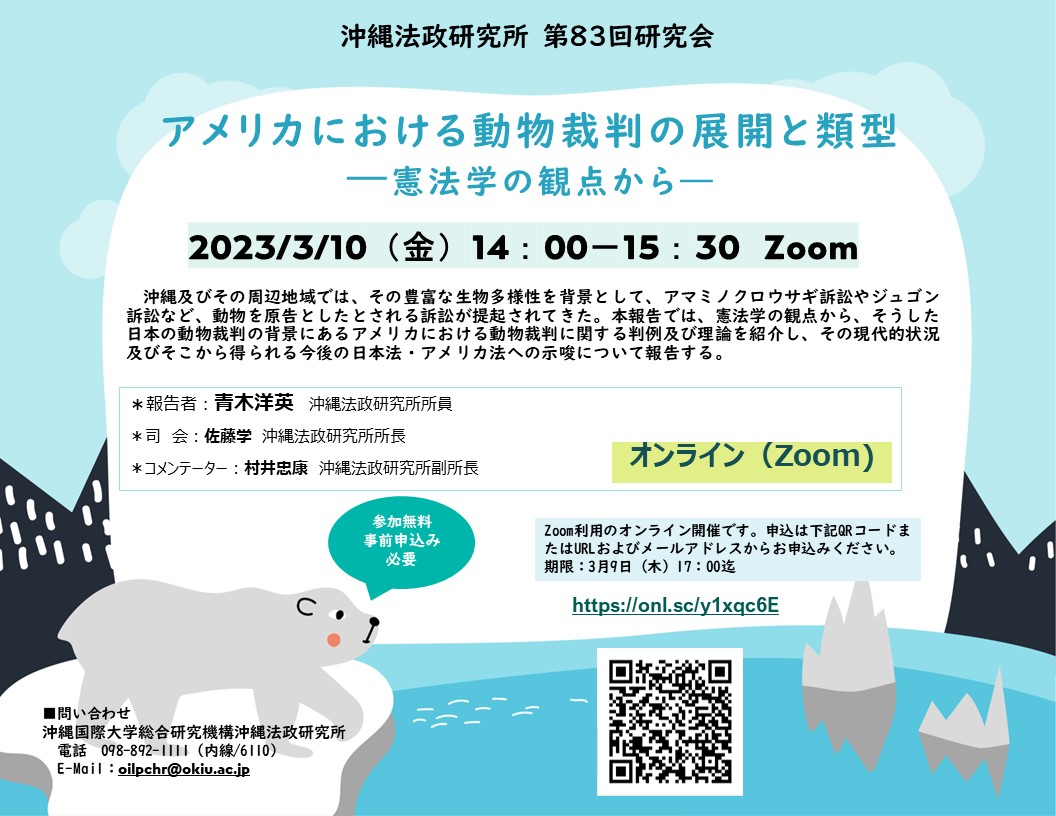

第83回研究会(2022年度 第 4 回)

沖縄法政研究所は下記の通り、第83回 2022年度 第 4 回 研究会をオンラインで開催しました。

■テーマ

「アメリカにおける動物裁判の展開と類型 ―憲法学の観点から―」

■日時

2023(令和 5 )年 3 月10日(金) 14:00 ~ 15:30

※オンライン開催

■報告者

青木洋英(沖縄国際大学法政研究所特別研究員/沖縄国際大学法学部講師)

■コメンテーター

村井忠康(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部教授)

■司会

佐藤学(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

沖縄及びその周辺地域では、その豊富な生物多様性を背景として、アマミノクロウサギ訴訟やジュゴン訴訟など、動物を原告としたとされる訴訟が提起されてきた。本報告では、憲法学の観点から、そうした日本の動物裁判の背景にあるアメリカにおける動物裁判に関する判例及び理論を紹介し、その現代的状況及びそこから得られる今後の日本法・アメリカ法への示唆について報告した。

《参加者の感想》アンケートより一部抜粋

・人権の尊重にもいい影響を与えると思いました。

・資料が見やすく、動物の権利に関する裁判の状況がよく分かりました。

・専門外のものにも大変わかり易く,またとても興味深い内容で,大いに思考の糧となりました。

・青木先生の研究してる動物の権利について興味があり、初めて研究会Zoomに参加しました。法学と動物倫理の両方の学問から動物の権利について話していたので、とても興味深かったです。たまに難しくて分からないところもありましたが、補足や質問を聞くことによって部分的に理解することが出来ました。動物や自然の権利についてどこまでの保証をするか難しい問題ですが自分なりに考えてみたいと思いました。動物を対象とした裁判についてよくわかったし、一口に動物裁判と言っても要件が様々あり複雑であることを知れたのでとてもよかった。報告の中に、希少動物を守るためヤギや羊を駆除する判例があり、沖縄の北部でも希少種を保護するために外にいる猫を10年間でゼロにするという方針があるので、動物保護に興味のある私はとても複雑な気持ちになりましたが、ある動物を保護するために他の動物を駆除することについて考えるきっかけになりました。

・動物裁判や動物の権利について考えることは、動物のためだけではなくマイノリティにつても考えるきっかけになることを学べたので、これからも関心を持って調べていきたいです。素晴らしい報告をありがとうございました。

・Zoomもしくはハイブリッドで続けていただけると,遠方からも参加できるのでありがたいと思います。

沢山の方々にご参加、コメントをいただきました。誠にありがとうございました。

■テーマ

「アメリカにおける動物裁判の展開と類型 ―憲法学の観点から―」

■日時

2023(令和 5 )年 3 月10日(金) 14:00 ~ 15:30

※オンライン開催

■報告者

青木洋英(沖縄国際大学法政研究所特別研究員/沖縄国際大学法学部講師)

■コメンテーター

村井忠康(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部教授)

■司会

佐藤学(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

沖縄及びその周辺地域では、その豊富な生物多様性を背景として、アマミノクロウサギ訴訟やジュゴン訴訟など、動物を原告としたとされる訴訟が提起されてきた。本報告では、憲法学の観点から、そうした日本の動物裁判の背景にあるアメリカにおける動物裁判に関する判例及び理論を紹介し、その現代的状況及びそこから得られる今後の日本法・アメリカ法への示唆について報告した。

青木洋英 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師) |  村井忠康 (沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部教授) |  佐藤学 (沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授) |

《参加者の感想》アンケートより一部抜粋

・人権の尊重にもいい影響を与えると思いました。

・資料が見やすく、動物の権利に関する裁判の状況がよく分かりました。

・専門外のものにも大変わかり易く,またとても興味深い内容で,大いに思考の糧となりました。

・青木先生の研究してる動物の権利について興味があり、初めて研究会Zoomに参加しました。法学と動物倫理の両方の学問から動物の権利について話していたので、とても興味深かったです。たまに難しくて分からないところもありましたが、補足や質問を聞くことによって部分的に理解することが出来ました。動物や自然の権利についてどこまでの保証をするか難しい問題ですが自分なりに考えてみたいと思いました。動物を対象とした裁判についてよくわかったし、一口に動物裁判と言っても要件が様々あり複雑であることを知れたのでとてもよかった。報告の中に、希少動物を守るためヤギや羊を駆除する判例があり、沖縄の北部でも希少種を保護するために外にいる猫を10年間でゼロにするという方針があるので、動物保護に興味のある私はとても複雑な気持ちになりましたが、ある動物を保護するために他の動物を駆除することについて考えるきっかけになりました。

・動物裁判や動物の権利について考えることは、動物のためだけではなくマイノリティにつても考えるきっかけになることを学べたので、これからも関心を持って調べていきたいです。素晴らしい報告をありがとうございました。

・Zoomもしくはハイブリッドで続けていただけると,遠方からも参加できるのでありがたいと思います。

沢山の方々にご参加、コメントをいただきました。誠にありがとうございました。

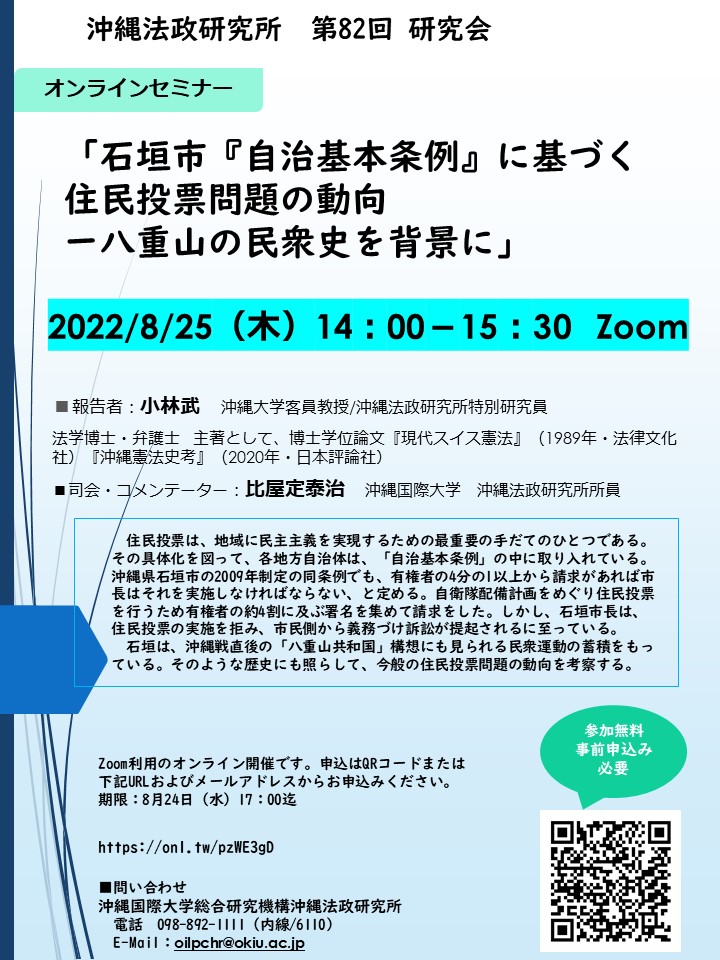

第82回研究会(2022年度 第 3 回)

沖縄法政研究所は下記の通り、第82回 2022年度 第 3 回 研究会をオンラインで開催しました。

■テーマ

「石垣市『自治基本条例』に基づく住民投票問題の動向ー八重山の民衆史を背景に」

■日時

2022(令和 4 )年 8 月25日(木) 14:00 ~ 15:30

※オンライン開催

■報告者

小林武 氏(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄大学客員教授)

■司会・コメンテーター

比屋定泰治 氏(沖縄法政研究所所員)

■報告概要

住民投票は、地域に民主主義を実現するための最重要の手だてのひとつである。その具体化を図って、各地方自治体は、「自治基本条例」の中に取り入れている。沖縄県石垣市の2009年制定の同条例でも、有権者の4分の1以上から請求があれば市長はそれを実施しなければならない、と定める。自衛隊配備計画をめぐり住民投票を行うため有権者の約4割にに及ぶ署名を集めて請求をした。

しかし、石垣市長は住民投票の実施を拒み、市民側から義務づけ訴訟が提起されるに至っている。 石垣は、沖縄戦直後の「八重山共和国」構想にも見られる民衆運動の蓄積をもっている。そのような歴史にも照らして、今般の住民投票問題の動向を考察する。

沢山の方々にご参加、コメントをいただきました。誠にありがとうございました。

■テーマ

「石垣市『自治基本条例』に基づく住民投票問題の動向ー八重山の民衆史を背景に」

■日時

2022(令和 4 )年 8 月25日(木) 14:00 ~ 15:30

※オンライン開催

■報告者

小林武 氏(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄大学客員教授)

■司会・コメンテーター

比屋定泰治 氏(沖縄法政研究所所員)

■報告概要

住民投票は、地域に民主主義を実現するための最重要の手だてのひとつである。その具体化を図って、各地方自治体は、「自治基本条例」の中に取り入れている。沖縄県石垣市の2009年制定の同条例でも、有権者の4分の1以上から請求があれば市長はそれを実施しなければならない、と定める。自衛隊配備計画をめぐり住民投票を行うため有権者の約4割にに及ぶ署名を集めて請求をした。

しかし、石垣市長は住民投票の実施を拒み、市民側から義務づけ訴訟が提起されるに至っている。 石垣は、沖縄戦直後の「八重山共和国」構想にも見られる民衆運動の蓄積をもっている。そのような歴史にも照らして、今般の住民投票問題の動向を考察する。

小林武 氏 (沖縄法政研究所特別研究員/沖縄大学客員教授) |  比屋定泰治 (沖縄法政研究所所員) |  佐藤学 (沖縄法政研究所所長) |

沢山の方々にご参加、コメントをいただきました。誠にありがとうございました。

第81回研究会(2022年度 第 2 回)

沖縄法政研究所は下記の通り、第81回 2022年度 第 2 回 研究会をオンラインで開催しました。

■テーマ

「南西諸島をめぐる国民保護法制度の論点と課題」

■日時

2022(令和4)年 7 月21日(木) 14:00 ~ 15:30

※オンライン開催

■報告者

中林啓修 氏(沖縄法政研究所特別研究員/国士館大学准教授)

■司会・コメンテーター

野添文彬(沖縄法政研究所所員)

■報告概要

国際人道法では、紛争下において無辜の住民らを保護する文民保護が定められており、2004年に成立した

国民保護法はこの文民保護を国内法化したものとなっている。

本報告では、近年の検討なども踏まえつつ、南西諸島において考えうる国民保護法制度の論点および

課題について論じていく。

沢山の方々にご参加、コメントをいただきました。誠にありがとうございました。

■テーマ

「南西諸島をめぐる国民保護法制度の論点と課題」

■日時

2022(令和4)年 7 月21日(木) 14:00 ~ 15:30

※オンライン開催

■報告者

中林啓修 氏(沖縄法政研究所特別研究員/国士館大学准教授)

■司会・コメンテーター

野添文彬(沖縄法政研究所所員)

■報告概要

国際人道法では、紛争下において無辜の住民らを保護する文民保護が定められており、2004年に成立した

国民保護法はこの文民保護を国内法化したものとなっている。

本報告では、近年の検討なども踏まえつつ、南西諸島において考えうる国民保護法制度の論点および

課題について論じていく。

中林啓修 氏 (沖縄法政研究所特別研究員/国士館大学准教授) |  野添文彬 (沖縄法政研究所所員) |  佐藤学 (沖縄法政研究所所長) |

沢山の方々にご参加、コメントをいただきました。誠にありがとうございました。

第80回研究会(2022年度 第 1 回)

沖縄法政研究所では、2022年6月2日(木)に2022年度第1(通算第80)回研究会をオンラインで開催しました。ご参加頂き誠にありがとうございました。

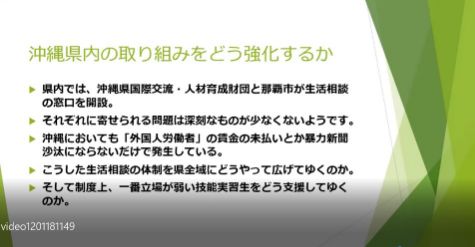

■テーマ

「外国人労働者」をめぐる日本・沖縄の自治体政策ー歴史・現状・展望

■日時・場所

2022(令和 4 )年 6 月 2 日(木) 14:00 ~ 15:30

オンライン開催

■報告者

坂下雅一 氏(沖縄法政研究所特別研究員/社会学博士)

■司会・コメンテーター

野添文彬(沖縄法政研究所所員)

■報告内容

本発表では「外国人労働者」をめぐる日本の自治体の政策潮流を踏まえた上で、「外国人労働者依存時代」の沖縄の自治体が目指すべき政策の方向性について論じる。

■テーマ

「外国人労働者」をめぐる日本・沖縄の自治体政策ー歴史・現状・展望

■日時・場所

2022(令和 4 )年 6 月 2 日(木) 14:00 ~ 15:30

オンライン開催

■報告者

坂下雅一 氏(沖縄法政研究所特別研究員/社会学博士)

■司会・コメンテーター

野添文彬(沖縄法政研究所所員)

■報告内容

本発表では「外国人労働者」をめぐる日本の自治体の政策潮流を踏まえた上で、「外国人労働者依存時代」の沖縄の自治体が目指すべき政策の方向性について論じる。

報告:坂下雅一 氏 (沖縄法政研究所特別研究員/社会学博士) |  司会・コメンテーター:野添文彬 (沖縄法政研究所所員) |

2021(令和3)年度

第79回研究会(2022年度 第 4 回)

沖縄法政研究所では、2022年3月8日(火)に第79回研究会をオンラインで開催しました。ご参加頂き誠にありがとうございました。

■テーマ

「大濱信泉らの施政権返還交渉への働きかけ」

■日時

2022年 3 月 8 日(火) 13:00 ~ 14:30

※オンライン開催

■報告者

神谷めぐみ(沖縄法政研究所研究支援助手)

■司会・コメンテーター

佐藤学(沖縄法政研究所所長)

報告者

神谷めぐみ

(沖縄国際大学 沖縄法政研究所 研究支援助手)

司会・コメンテーター

佐藤学(沖縄法政研究所所長)

■テーマ

「大濱信泉らの施政権返還交渉への働きかけ」

■日時

2022年 3 月 8 日(火) 13:00 ~ 14:30

※オンライン開催

■報告者

神谷めぐみ(沖縄法政研究所研究支援助手)

■司会・コメンテーター

佐藤学(沖縄法政研究所所長)

報告者

神谷めぐみ

(沖縄国際大学 沖縄法政研究所 研究支援助手)

司会・コメンテーター

佐藤学(沖縄法政研究所所長)

第78回研究会(2021年度 第 3 回)

沖縄法政研究所では、2022年2月22日(火)に第78回研究会をオンラインで開催しました。

■テーマ

「多数国間環境条約における感染症への対応」

■日時

2022年 2 月22日(火) 13:00 ~ 14:30

※オンライン開催

■報告者

鈴木詩衣菜 氏(聖学院大学)

■司会・コメンテーター

清水太郎(沖縄法政研究所副所長)

報告者 司会・コメンテーター

鈴木詩衣菜氏 清水太郎(沖縄法政研究所副所長)

(聖学院大学)

研究会での質問の様子

■テーマ

「多数国間環境条約における感染症への対応」

■日時

2022年 2 月22日(火) 13:00 ~ 14:30

※オンライン開催

■報告者

鈴木詩衣菜 氏(聖学院大学)

■司会・コメンテーター

清水太郎(沖縄法政研究所副所長)

報告者 司会・コメンテーター

鈴木詩衣菜氏 清水太郎(沖縄法政研究所副所長)

(聖学院大学)

研究会での質問の様子

第77回研究会(2021年度 第 2 回)

沖縄法政研究所では、2021年11月22日(火)に第77回研究会をオンラインで開催しました。

■テーマ

「気候変動への対応と法的課題」

■日時

2021(令和3)年11月22日(火) 11:00 ~ 12:30

※オンライン開催

■報告者

釼持麻衣 氏(日本都市センター研究員)

■司会・コメンテーター

清水太郎(沖縄法政研究所副所長)

報告者: 釼持麻衣 氏 司会・コメンテーター:清水太郎

(日本都市センター研究員) (沖縄法政研究所副所長)

研究会での質問の様子

■テーマ

「気候変動への対応と法的課題」

■日時

2021(令和3)年11月22日(火) 11:00 ~ 12:30

※オンライン開催

■報告者

釼持麻衣 氏(日本都市センター研究員)

■司会・コメンテーター

清水太郎(沖縄法政研究所副所長)

報告者: 釼持麻衣 氏 司会・コメンテーター:清水太郎

(日本都市センター研究員) (沖縄法政研究所副所長)

研究会での質問の様子

第76回研究会(2021年度 第 1 回)

沖縄法政研究所では、2021年10月21日(木)に第76回研究会をオンラインで開催しました。

■テーマ

「第1次世界大戦とダダイズム、そしてロルカとプーランクの芸術―同性愛について考える―」

■日時

2021(令和3)年10月21日(木) 15:00 ~ 16:30

※オンライン開催

■報告者

Claus Franke 氏(沖縄法政研究所特別研究員/琉球大学グローバル教育支援機構特任講師)

■司会

稲福日出夫 氏(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄国際大学名誉教授)

■コメンテーター

岡野薫 氏(沖縄国際大学総合文化学部准教授)

報告者 司会

Claus Franke 稲福日出夫(沖縄国際大学名誉教授)

(琉球大学グローバル教育支援機構特任講師)

コメンテーター

岡野薫(沖縄国際大学准教授)

■テーマ

「第1次世界大戦とダダイズム、そしてロルカとプーランクの芸術―同性愛について考える―」

■日時

2021(令和3)年10月21日(木) 15:00 ~ 16:30

※オンライン開催

■報告者

Claus Franke 氏(沖縄法政研究所特別研究員/琉球大学グローバル教育支援機構特任講師)

■司会

稲福日出夫 氏(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄国際大学名誉教授)

■コメンテーター

岡野薫 氏(沖縄国際大学総合文化学部准教授)

報告者 司会

Claus Franke 稲福日出夫(沖縄国際大学名誉教授)

(琉球大学グローバル教育支援機構特任講師)

コメンテーター

岡野薫(沖縄国際大学准教授)

2020(令和2)年度

第75回研究会(2020年度 第 3 回)

沖縄法政研究所では、2021年3月11日(木)に第75回研究会をオンラインで開催しました。

■テーマ

「2020年大統領選挙から考える『アメリカ合衆国』のあり方」

■日時

2021(令和3)年 3 月11日(木) 15:00 ~ 16:30

※オンライン開催

■報告者

佐藤学(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授)

■司会・コメンテーター

野添文彬(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授)

■報告概要

2020年のアメリカ大統領選挙は、連邦議会への暴徒突入という前代未聞の事態を経て、バイデン大統領の誕生に至った。トランプ政権の4年間と、この大統領選挙は、「アメリカ合衆国」にとり、何を意味するのか。一過性の「トランプ現象」と、トランプ大統領が曝した「アメリカの宿痾」を、内政・外交の両面で検討する。

報告者 司会・コメンテーター

佐藤学 所長(沖縄国際大学法学部教授) 野添文彬所員(沖縄国際大学法学部准教授)

開催の様子

■テーマ

「2020年大統領選挙から考える『アメリカ合衆国』のあり方」

■日時

2021(令和3)年 3 月11日(木) 15:00 ~ 16:30

※オンライン開催

■報告者

佐藤学(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授)

■司会・コメンテーター

野添文彬(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授)

■報告概要

2020年のアメリカ大統領選挙は、連邦議会への暴徒突入という前代未聞の事態を経て、バイデン大統領の誕生に至った。トランプ政権の4年間と、この大統領選挙は、「アメリカ合衆国」にとり、何を意味するのか。一過性の「トランプ現象」と、トランプ大統領が曝した「アメリカの宿痾」を、内政・外交の両面で検討する。

報告者 司会・コメンテーター

佐藤学 所長(沖縄国際大学法学部教授) 野添文彬所員(沖縄国際大学法学部准教授)

開催の様子

第74回研究会(2020年度第 2 回)

沖縄法政研究所では、2021年2月5日(金)に第74回研究会をオンラインで開催しました。

■テーマ

「マイノリティ女性、複合差別と沖縄 ―無国籍児問題からの一考察―」

■日時

2021(令和3)年 2 月 5 日(金)14:00 ~ 15:30

※オンライン開催

■報告者

親川裕子(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄法政研究所研究支援助手)

■コメンテーター

森川恭剛 氏(琉球大学人文社会学部教授)

■司会

佐藤学(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

日本におけるマイノリティ女性とは被差別部落、アイヌ民族、旧日本植民地出身者とその子孫、そして琉球・沖縄にルーツを持つ女性たちをさす。無論、マイノリティ女性(minority women) は単に数のうえでの少数者を意味するのではなく、人種や民族、言語や宗教などがマジョリティと異なることから被る差別や偏見に晒されてきた歴史を持つ女性たちを意味する。

本報告では、日本におけるマイノリティ女性とされる琉球・沖縄にルーツを持つ女性たちの歴史の中でもさらに周縁化されてきた「無国籍児」を持った女性たちについて取り上げる。特に、戦後の沖縄で無国籍となった子どもたちの国籍取得のため、法的支援を行った国際福祉相談所と相談員たちの活動について概観しながら、国内法整備への取り組みがどのように形成されていったのかを探る。

報告者:親川裕子 コメンテーター:森川恭剛 氏

(沖縄法政研究所研究支援助手) (琉球大学人文社会学部教授)

開催の様子

司会:佐藤学所長(沖縄国際大学法学部教授)

■テーマ

「マイノリティ女性、複合差別と沖縄 ―無国籍児問題からの一考察―」

■日時

2021(令和3)年 2 月 5 日(金)14:00 ~ 15:30

※オンライン開催

■報告者

親川裕子(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄法政研究所研究支援助手)

■コメンテーター

森川恭剛 氏(琉球大学人文社会学部教授)

■司会

佐藤学(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

日本におけるマイノリティ女性とは被差別部落、アイヌ民族、旧日本植民地出身者とその子孫、そして琉球・沖縄にルーツを持つ女性たちをさす。無論、マイノリティ女性(minority women) は単に数のうえでの少数者を意味するのではなく、人種や民族、言語や宗教などがマジョリティと異なることから被る差別や偏見に晒されてきた歴史を持つ女性たちを意味する。

本報告では、日本におけるマイノリティ女性とされる琉球・沖縄にルーツを持つ女性たちの歴史の中でもさらに周縁化されてきた「無国籍児」を持った女性たちについて取り上げる。特に、戦後の沖縄で無国籍となった子どもたちの国籍取得のため、法的支援を行った国際福祉相談所と相談員たちの活動について概観しながら、国内法整備への取り組みがどのように形成されていったのかを探る。

報告者:親川裕子 コメンテーター:森川恭剛 氏

(沖縄法政研究所研究支援助手) (琉球大学人文社会学部教授)

開催の様子

司会:佐藤学所長(沖縄国際大学法学部教授)

第73回研究会(2020年度 第 1 回)

沖縄法政研究所では、2021年1月30日(土)に第73回研究会をオンラインで開催しました。

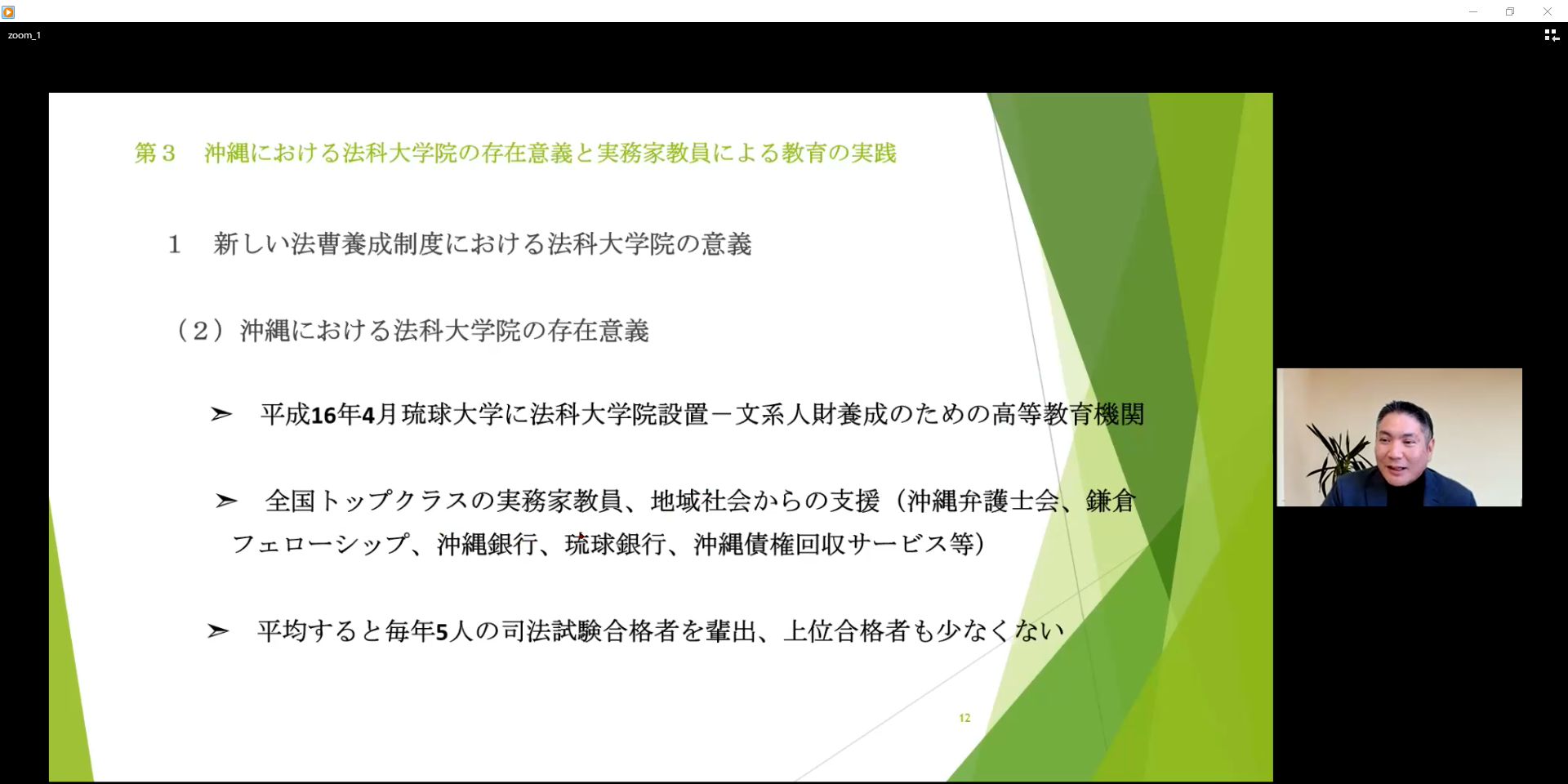

■テーマ

「沖縄における文系人財の養成」

■日時

2021(令和3)年 1 月30日(土)15:00 ~ 16:30

※オンライン開催

■報告者

宮城哲 氏(琉球大学法科大学院教授・弁護士)

■司会・コメンテーター

伊達竜太郎(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部准教授)

■報告概要

まず、沖縄において法曹を含む文系人財を養成することの必要性・重要性を確認する。次に、沖縄で生まれ育った報告者が如何に法律を学び旧司法試験に合格したか、旧司法試験に合格するために修得したリーガルマインド等がその後の実社会で如何に有用なのかを明らかにする。その上で、司法制度改革によって新しい法曹養成制度ができた意義を確認し、琉球大学に設置された法科大学院の実務家教員として、法学未修者を3年間の教育で法曹に必要な基礎的能力を修得させつつ司法試験に合格させるために、修了時にどのような能力を修得させるべきかというアウトカムから逆算し、どのようなカリキュラムを組み、どの段階でどのような教育をすべきと考えて、どのような実践をしているのかについて報告し、今後の沖縄における文系人財養成の発展に寄与したい。

報告:宮城哲 氏 司会:伊達竜太郎副所長

(琉球大学法科大学院教授・弁護士) (沖縄国際大学法学部准教授)

開催の様子

■テーマ

「沖縄における文系人財の養成」

■日時

2021(令和3)年 1 月30日(土)15:00 ~ 16:30

※オンライン開催

■報告者

宮城哲 氏(琉球大学法科大学院教授・弁護士)

■司会・コメンテーター

伊達竜太郎(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部准教授)

■報告概要

まず、沖縄において法曹を含む文系人財を養成することの必要性・重要性を確認する。次に、沖縄で生まれ育った報告者が如何に法律を学び旧司法試験に合格したか、旧司法試験に合格するために修得したリーガルマインド等がその後の実社会で如何に有用なのかを明らかにする。その上で、司法制度改革によって新しい法曹養成制度ができた意義を確認し、琉球大学に設置された法科大学院の実務家教員として、法学未修者を3年間の教育で法曹に必要な基礎的能力を修得させつつ司法試験に合格させるために、修了時にどのような能力を修得させるべきかというアウトカムから逆算し、どのようなカリキュラムを組み、どの段階でどのような教育をすべきと考えて、どのような実践をしているのかについて報告し、今後の沖縄における文系人財養成の発展に寄与したい。

報告:宮城哲 氏 司会:伊達竜太郎副所長

(琉球大学法科大学院教授・弁護士) (沖縄国際大学法学部准教授)

開催の様子

2019(平成31・令和元)年度

第72回研究会(2019年度 第 4 回)

沖縄法政研究所では、2020年1月29日(水)に第72回研究会を開催しました。

■テーマ

「外国籍の子どもと修学ー権利・制度・運用ー」

■日時

2020(令和2)年 1 月29日(水) 15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

安原陽平 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学総合文化学部准教授)

■司会

佐藤学(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

2019年9月に公表された文部科学省の全国調査により、およそ1万9000人の外国籍の子どもが不就学の可能性があることが判明した。また、愛知県知立市の知立東小学校では2019年度の新入生49名のうち41人が外国籍の児童になる見込みであることが報道されている。

外国籍の子どもの就学・修学については、戦後当初より継続して議論がなされてきており、議論の蓄積も豊富である。しかし、とりわけ近年状況は変わりつつあり、また地域ごとに事情も異なるなど、外国籍の子どもと修学をめぐる議論は新たな局面を迎えている。

本報告では、現在の状況を踏まえ、外国籍の子どもと修学に関する論点を、権利、制度、そして実際の運用の文脈でそれぞれ検討し、今後の課題と可能性を考察する。

報告:安原陽平所員 司会:佐藤学所長

(沖縄国際大学総合文化学部准教授) (沖縄国際大学法学部教授)

会場の様子

■テーマ

「外国籍の子どもと修学ー権利・制度・運用ー」

■日時

2020(令和2)年 1 月29日(水) 15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

安原陽平 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学総合文化学部准教授)

■司会

佐藤学(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

2019年9月に公表された文部科学省の全国調査により、およそ1万9000人の外国籍の子どもが不就学の可能性があることが判明した。また、愛知県知立市の知立東小学校では2019年度の新入生49名のうち41人が外国籍の児童になる見込みであることが報道されている。

外国籍の子どもの就学・修学については、戦後当初より継続して議論がなされてきており、議論の蓄積も豊富である。しかし、とりわけ近年状況は変わりつつあり、また地域ごとに事情も異なるなど、外国籍の子どもと修学をめぐる議論は新たな局面を迎えている。

本報告では、現在の状況を踏まえ、外国籍の子どもと修学に関する論点を、権利、制度、そして実際の運用の文脈でそれぞれ検討し、今後の課題と可能性を考察する。

報告:安原陽平所員 司会:佐藤学所長

(沖縄国際大学総合文化学部准教授) (沖縄国際大学法学部教授)

会場の様子

第71回研究会(2019年度 第 3 回)

沖縄法政研究所では、2019年11月29日(金)に第71回研究会を開催しました。

■テーマ

「気候変動リスクと企業法の役割―英国法との比較を通して―」

■日時

2019(令和元)年11月29日(金)15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

梅村悠 氏(上智大学法学部教授)

■司会・コメンテーター

清水太郎(沖縄法政研究所所員/沖縄国際沖縄国際大学法学部講師)

■報告概要

2015年に採択されたパリ協定では、工業化前と比較して世界の平均気温の上昇を、2℃を十分に下回る水準に抑制し、1.5℃に抑えるよう努力する(2条)とされたが、IPCCが昨年10月に取りまとめた特別報告書においては、1.5℃の上昇でも地球には甚大な被害がもたらされることが警告された。他方、UNEPによる報告書によると、温室効果ガス排出量は増加傾向にあり、現状と必要な状態との差はこれまでで最大になったとされている。 気候変動(を含む地球環境)問題への対処のため、国際法や行政法などからのアプローチが重要であることは言を俟たないが、報告者は、企業に関する法としての商法からのアプローチも必要と考え、研究・教育を行っている。本報告では、以上のような危機的な状況において、企業法が果たし得る役割について、英国(会社)法における取締役の義務をめぐる議論などを参考にしつつ、検討することとしたい。

会場の様子

■テーマ

「気候変動リスクと企業法の役割―英国法との比較を通して―」

■日時

2019(令和元)年11月29日(金)15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

梅村悠 氏(上智大学法学部教授)

■司会・コメンテーター

清水太郎(沖縄法政研究所所員/沖縄国際沖縄国際大学法学部講師)

■報告概要

2015年に採択されたパリ協定では、工業化前と比較して世界の平均気温の上昇を、2℃を十分に下回る水準に抑制し、1.5℃に抑えるよう努力する(2条)とされたが、IPCCが昨年10月に取りまとめた特別報告書においては、1.5℃の上昇でも地球には甚大な被害がもたらされることが警告された。他方、UNEPによる報告書によると、温室効果ガス排出量は増加傾向にあり、現状と必要な状態との差はこれまでで最大になったとされている。 気候変動(を含む地球環境)問題への対処のため、国際法や行政法などからのアプローチが重要であることは言を俟たないが、報告者は、企業に関する法としての商法からのアプローチも必要と考え、研究・教育を行っている。本報告では、以上のような危機的な状況において、企業法が果たし得る役割について、英国(会社)法における取締役の義務をめぐる議論などを参考にしつつ、検討することとしたい。

会場の様子

第70回研究会(2019年度 第 2 回)

沖縄法政研究所では、2019年6月28日(金)に第70回研究会を開催しました。

■テーマ

「性的少数者と生命保険契約」

■日時

2019(令和元)年 6 月28日(金) 14:40 ~ 16:10

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

清水太郎(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師)

■司会・コメンテーター

伊達竜太郎(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部准教授)

■報告概要

電通の調査によると、日本におけるLGBTの割合は約9%であり(2018年)、その消費市場は約6兆円である(2015年)。この数字をどのように解釈するかは人によるが、我々の多くは、彼ら、彼女たちも同じ市民であり、同じように生活していることを理解していることから、ある自民党衆議院議員のLGBTへの言及は大きく非難されたことは記憶に新しい。

もっとも、保険保護の観点からは、LGBT当事者をそうではない者と同様に考えることが困難な点がある。そこで、本報告は、生命保険契約の成立から保険金の支払いまでどのような問題点があるのかを概観することで、LGBTへの理解が進むことの一助になることを目的とする。

報告:清水太郎所員 司会・コメンテーター:伊達竜太郎副所長

(沖縄国際大学法学部講師) (沖縄国際大学法学部准教授)

会場の様子

■テーマ

「性的少数者と生命保険契約」

■日時

2019(令和元)年 6 月28日(金) 14:40 ~ 16:10

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

清水太郎(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師)

■司会・コメンテーター

伊達竜太郎(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部准教授)

■報告概要

電通の調査によると、日本におけるLGBTの割合は約9%であり(2018年)、その消費市場は約6兆円である(2015年)。この数字をどのように解釈するかは人によるが、我々の多くは、彼ら、彼女たちも同じ市民であり、同じように生活していることを理解していることから、ある自民党衆議院議員のLGBTへの言及は大きく非難されたことは記憶に新しい。

もっとも、保険保護の観点からは、LGBT当事者をそうではない者と同様に考えることが困難な点がある。そこで、本報告は、生命保険契約の成立から保険金の支払いまでどのような問題点があるのかを概観することで、LGBTへの理解が進むことの一助になることを目的とする。

報告:清水太郎所員 司会・コメンテーター:伊達竜太郎副所長

(沖縄国際大学法学部講師) (沖縄国際大学法学部准教授)

会場の様子

第69回研究会(2019年度 第 1 回)

沖縄法政研究所では、2019年 4 月26日(金)に第69回研究会を開催しました。

■テーマ

「沖縄返還と5・15メモ―日米地位協定から逸脱した米軍基地運用―」

■日時

2019(平成31)年 4 月26日(金)16:00 ~ 18:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

山本章子 氏(沖縄法政研究所特別研究員/琉球大学人文社会学部講師)

■司会・コメンテーター

野添文彬(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授)

■報告概要

1969年11月、日米両政府は沖縄の施政権返還に合意。だが1972年5月の返還実現まで、在沖米軍基地の整理縮小をめぐる日米交渉は難航する。27年の長きにわたり沖縄を占領した米軍は、民用地も含めて沖縄中どこでも自由に基地として使用していた。米軍は沖縄返還後も占領期と同様、場所を特定せず自由に沖縄を使わせるよう要求する。これは特定の場所・施設を基地として米軍に提供する日米地位協定の原則から逸脱していたため、日本政府は在沖米軍基地の整理縮小を求める世論もあって抵抗したが、最終的に押し切られる。その結果、在沖米軍基地は返還後も大部分が維持され、5・15メモと呼ばれる秘密合意で民用地での米軍訓練が認められた。

▼会場の様子

■テーマ

「沖縄返還と5・15メモ―日米地位協定から逸脱した米軍基地運用―」

■日時

2019(平成31)年 4 月26日(金)16:00 ~ 18:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

山本章子 氏(沖縄法政研究所特別研究員/琉球大学人文社会学部講師)

■司会・コメンテーター

野添文彬(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授)

■報告概要

1969年11月、日米両政府は沖縄の施政権返還に合意。だが1972年5月の返還実現まで、在沖米軍基地の整理縮小をめぐる日米交渉は難航する。27年の長きにわたり沖縄を占領した米軍は、民用地も含めて沖縄中どこでも自由に基地として使用していた。米軍は沖縄返還後も占領期と同様、場所を特定せず自由に沖縄を使わせるよう要求する。これは特定の場所・施設を基地として米軍に提供する日米地位協定の原則から逸脱していたため、日本政府は在沖米軍基地の整理縮小を求める世論もあって抵抗したが、最終的に押し切られる。その結果、在沖米軍基地は返還後も大部分が維持され、5・15メモと呼ばれる秘密合意で民用地での米軍訓練が認められた。

報告: 山本章子 琉球大学人文社会学部講師 (沖縄法政研究所特別研究員) |  司会・コメンテーター: 野添文彬 沖縄国際大学法学部准教授 (沖縄法政研究所所員) |

▼会場の様子

2018(平成30)年度

第68回研究会(2018年度 第 4 回)

沖縄法政研究所では、2019(平成31)年2月28日(木)に第68回研究会を開催しました。

■テーマ

「民意とメディア -「辺野古」県民投票に関するニュース報道をめぐって -」

■日時

2019(平成31)年 2 月28日(木)14:00 ~ 16:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

吉岡至 氏(関西大学社会学部教授/沖縄国際大学法学部研究員)

■コメンテーター

普久原均 氏(沖縄法政研究所特別研究員/琉球新報社執行役員編集局長)

■司会

佐藤学(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

2019年2月24日に「辺野古」県民投票が沖縄全県で実施される予定です。今回の県民投票は、辺野古への普天間飛行場移設・新基地建設のための土砂投入が現実に進められるなかで、これまで繰り返し示されてきた沖縄の民意をあらためて示す/問う、一つの重要な機会として位置づけられています。

本報告では、2018年10月26日の県民投票条例制定以後の、「県民投票」を巡る動きに連動したニュースメディアの報道内容(おもに沖縄の県紙『琉球新報』と『沖縄タイムス』の記事)の特徴をみていくなかで、民意とはなにか、民意とメディアはどう関係しているのか、ローカル・ジャーナリズムの役割とは何か、などを検討したいと思います。

▼会場の様子

■テーマ

「民意とメディア -「辺野古」県民投票に関するニュース報道をめぐって -」

■日時

2019(平成31)年 2 月28日(木)14:00 ~ 16:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

吉岡至 氏(関西大学社会学部教授/沖縄国際大学法学部研究員)

■コメンテーター

普久原均 氏(沖縄法政研究所特別研究員/琉球新報社執行役員編集局長)

■司会

佐藤学(沖縄法政研究所所長/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

2019年2月24日に「辺野古」県民投票が沖縄全県で実施される予定です。今回の県民投票は、辺野古への普天間飛行場移設・新基地建設のための土砂投入が現実に進められるなかで、これまで繰り返し示されてきた沖縄の民意をあらためて示す/問う、一つの重要な機会として位置づけられています。

本報告では、2018年10月26日の県民投票条例制定以後の、「県民投票」を巡る動きに連動したニュースメディアの報道内容(おもに沖縄の県紙『琉球新報』と『沖縄タイムス』の記事)の特徴をみていくなかで、民意とはなにか、民意とメディアはどう関係しているのか、ローカル・ジャーナリズムの役割とは何か、などを検討したいと思います。

報告: 吉岡至 関西大学社会学部 教授 (沖縄国際大学法学部研究員) |  コメンテーター: 普久原均 特別研究員 (琉球新報社執行役員編集局長) |

▼会場の様子

|  |  |

司会: 佐藤学 沖縄法政研究所所長 (沖縄国際大学法学部 教授) |

第67回研究会(2018年度 第 3 回)

沖縄法政研究所では、2019(平成31)年 1 月25日(金)に第67回研究会を開催しました。

■テーマ

「アンシトラル動産担保モデル法等の実務的課題の検討」

■日時

2019(平成31)年 1 月25日(金) 16:00 ~ 18:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告1

報告者:小梁吉章 氏(広島大学大学院法務研究科名誉教授)

コメンテーター:不破茂 氏(愛媛大学法文学部准教授)

■報告2

報告者:原恵美 氏(学習院大学法学部教授)

コメンテーター:久保田隆 氏(早稲田大学大学院法務研究科教授)

■司会

伊達竜太郎(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授)

研究会では、2つの報告が行われ、第1報告は広島大学大学院法務研究科の小梁吉章名誉教授が

「アンシトラル動産担保モデル法と国際倒産」をテーマに報告し、コメンテーターは愛媛大学法文学部の

不破茂准教授が務めました。

第2報告は学習院大学法学部の原恵美教授が「国際法担保秩序と日本の担保法の比較」をテーマに報告し、

コメンテーターは早稲田大学大学院法務研究科久保田 隆教授が務めました。

第1報告で小梁名誉教授は、まず第二次世界大戦後から1960年代に至って、国際的な取引、売買契約、

運送が活発化していく中で国際的取引法が求められていったこと、その中でアンシトラル(The United

Nations Commission on International Trade Law UNCITRAL:国際連合国際商取引法委員会)が

形成されてきた議論過程を解説しました。また国際的な担保、倒産処理(債権)について、また動産

担保や債権担保、その準拠法など国際私法における提言などについて報告されました。

第2報告の原教授は、国連委員を歴任した経験を基に、今日におけるUNCITRALの動向を踏まえ

「UNCITRALモデル法は担保法のベスト・プラクティスを定めたもので、動産担保制度が中心に

なっている」こと、そして日本の担保法と大陸法の包括性に対する警戒から、最高裁判例において

過剰担保は「公序良俗」に反すると一定の制限がなされていることなど、今日の日本における

国際法担保秩序との比較について報告されました。

【研究会の様子】

司会 伊達竜太郎所員・法学部准教授

報告1

報告者 小梁 吉章 名誉教授■■ ■ ■■ ■コメンテーター 不破 茂 准教授

■■■(広島大学大学院法務研究科)■■■■■■■■■■ (愛媛大学法文学部)

報告2

■■■■■報告者 原 恵美 教授■■■■■■■■■■■コメンテーター久保田 隆 教授

■■■■■(学習院大学法学部) ■■■■■■■■■(早稲田大学大学院法務研究科)

■■■

■テーマ

「アンシトラル動産担保モデル法等の実務的課題の検討」

■日時

2019(平成31)年 1 月25日(金) 16:00 ~ 18:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告1

報告者:小梁吉章 氏(広島大学大学院法務研究科名誉教授)

コメンテーター:不破茂 氏(愛媛大学法文学部准教授)

■報告2

報告者:原恵美 氏(学習院大学法学部教授)

コメンテーター:久保田隆 氏(早稲田大学大学院法務研究科教授)

■司会

伊達竜太郎(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授)

研究会では、2つの報告が行われ、第1報告は広島大学大学院法務研究科の小梁吉章名誉教授が

「アンシトラル動産担保モデル法と国際倒産」をテーマに報告し、コメンテーターは愛媛大学法文学部の

不破茂准教授が務めました。

第2報告は学習院大学法学部の原恵美教授が「国際法担保秩序と日本の担保法の比較」をテーマに報告し、

コメンテーターは早稲田大学大学院法務研究科久保田 隆教授が務めました。

第1報告で小梁名誉教授は、まず第二次世界大戦後から1960年代に至って、国際的な取引、売買契約、

運送が活発化していく中で国際的取引法が求められていったこと、その中でアンシトラル(The United

Nations Commission on International Trade Law UNCITRAL:国際連合国際商取引法委員会)が

形成されてきた議論過程を解説しました。また国際的な担保、倒産処理(債権)について、また動産

担保や債権担保、その準拠法など国際私法における提言などについて報告されました。

第2報告の原教授は、国連委員を歴任した経験を基に、今日におけるUNCITRALの動向を踏まえ

「UNCITRALモデル法は担保法のベスト・プラクティスを定めたもので、動産担保制度が中心に

なっている」こと、そして日本の担保法と大陸法の包括性に対する警戒から、最高裁判例において

過剰担保は「公序良俗」に反すると一定の制限がなされていることなど、今日の日本における

国際法担保秩序との比較について報告されました。

【研究会の様子】

司会 伊達竜太郎所員・法学部准教授

報告1

報告者 小梁 吉章 名誉教授■■ ■ ■■ ■コメンテーター 不破 茂 准教授

■■■(広島大学大学院法務研究科)■■■■■■■■■■ (愛媛大学法文学部)

報告2

■■■■■報告者 原 恵美 教授■■■■■■■■■■■コメンテーター久保田 隆 教授

■■■■■(学習院大学法学部) ■■■■■■■■■(早稲田大学大学院法務研究科)

■■■

第66回研究会(2018年度 第 2 回)

沖縄法政研究所では、2018(平成30)年 7 月26日(木)に第66回研究会を開催しました。

■テーマ

「米軍機事故への危機管理対応に関する3都県比較研究」

■日時

2018(平成30)年 7 月26日(木)15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

中林啓修 氏(沖縄法政研究所特別研究員/(公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構 人と防災未来センター研究主任)

■司会・コメンテーター

野添文彬(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授)

■報告概要

本報告は、日本国内における米軍機事故について、在日米軍施設所在自治体が危機管理上はたすべき役割を整理し、課題と展望を示すことを目的とする。

具体的には沖縄県、東京都および神奈川県を対象とする。まず3都県にある米軍飛行場の概要及び周辺環境を把握する。特に周辺環境については米国防総省が飛行場周辺の安全性や環境保全の指標として設けている地域区分である「航空施設周辺適合利用地域」を援用して把握を試みる。

次いで、国内における米軍機事故への対処に関する諸制度の整理および3都県での状況を比較分析した上で、基地所在自治体が危機管理上はたすべき役割を整理し、課題と展望を示す。

■テーマ

「米軍機事故への危機管理対応に関する3都県比較研究」

■日時

2018(平成30)年 7 月26日(木)15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

中林啓修 氏(沖縄法政研究所特別研究員/(公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構 人と防災未来センター研究主任)

■司会・コメンテーター

野添文彬(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授)

■報告概要

本報告は、日本国内における米軍機事故について、在日米軍施設所在自治体が危機管理上はたすべき役割を整理し、課題と展望を示すことを目的とする。

具体的には沖縄県、東京都および神奈川県を対象とする。まず3都県にある米軍飛行場の概要及び周辺環境を把握する。特に周辺環境については米国防総省が飛行場周辺の安全性や環境保全の指標として設けている地域区分である「航空施設周辺適合利用地域」を援用して把握を試みる。

次いで、国内における米軍機事故への対処に関する諸制度の整理および3都県での状況を比較分析した上で、基地所在自治体が危機管理上はたすべき役割を整理し、課題と展望を示す。

報告:中林啓修特別研究員 (公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構 人と防災未来センター研究主任) |  司会・コメンテーター: 野添文彬所員(本学法学部准教授) |

第65回研究会(2018年度 第 1 回)

沖縄法政研究所では、2018(平成30)年 6 月 4 日(月)に第65回研究会を開催しました。

■テーマ

「宮古島人頭税廃止運動の意義 ― 請願権の観点からの考察―」

■日時

2018(平成30)年 6 月 4 日(月)16:20 ~ 17:50

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

小林武 氏(沖縄法政研究所特別研究員)

■司会・コメンテーター

黒柳保則(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

沖縄は、廃琉置県後も、旧慣温存によって近代化が遅れた。とりわけ先島では、琉球王府時代の重税制度が続き、民衆は苛斂誅求を強いられた。その中心にあったのが人頭税である。

宮古島の場合、島民はその廃止を求めて帝国議会への請願に及んだ。島民、またその代表となった人々の辛苦に満ちた努力が実って、遂に人頭税は1903年に廃止される。

本報告は、この近代民衆史のひとつの金字塔といえる運動に、憲法上の請願権の観点から光を当てようとするものである。当時の、外見的立憲主義の帝国憲法も請願権保障規定を備えており(30条)、それが島民を支えた。と同時にそれは、民衆の要求を天皇による統治の中に取込むものでもあった。

この史実は、今日にもつながるものであり、沖縄問題考察の一資料となればと願って報告に臨みたい。

■テーマ

「宮古島人頭税廃止運動の意義 ― 請願権の観点からの考察―」

■日時

2018(平成30)年 6 月 4 日(月)16:20 ~ 17:50

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

小林武 氏(沖縄法政研究所特別研究員)

■司会・コメンテーター

黒柳保則(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

沖縄は、廃琉置県後も、旧慣温存によって近代化が遅れた。とりわけ先島では、琉球王府時代の重税制度が続き、民衆は苛斂誅求を強いられた。その中心にあったのが人頭税である。

宮古島の場合、島民はその廃止を求めて帝国議会への請願に及んだ。島民、またその代表となった人々の辛苦に満ちた努力が実って、遂に人頭税は1903年に廃止される。

本報告は、この近代民衆史のひとつの金字塔といえる運動に、憲法上の請願権の観点から光を当てようとするものである。当時の、外見的立憲主義の帝国憲法も請願権保障規定を備えており(30条)、それが島民を支えた。と同時にそれは、民衆の要求を天皇による統治の中に取込むものでもあった。

この史実は、今日にもつながるものであり、沖縄問題考察の一資料となればと願って報告に臨みたい。

報告:小林武特別研究員 |  司会・コメンテーター 黒柳保則所員(法学部教授) |

2017(平成29)年度

第64回研究会(2017年度 第 4 回)

沖縄法政研究所では下記の通り、第64回研究会を開催しました。

■テーマ

「鉱業史の視点から硫黄鳥島を見つめ直す」

■日時

2018(平成30)年 1 月25日(木) 15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

桂博史 氏(フリージャーナリスト)

■コメンテーター

米倉外昭 氏(特別研究員/琉球新報記者)

■報告概要

良質の硫黄を産出した火山島・硫黄鳥島は、琉球王府時代、中国にとっても重要な場所だった。その意義付けが従来の歴史研究では不十分だった。明治の全島移住は虚構である。近現代史を通じて鉱業史の視点からはほとんど省みられておらず、国際的なスケールの中での検証がされてこなかった。それらを独自に調査した1次資料で明らかにする。

※琉球新報文化面にて「検証 硫黄鳥島」連載(2016年7月~2017年12月)。

■テーマ

「鉱業史の視点から硫黄鳥島を見つめ直す」

■日時

2018(平成30)年 1 月25日(木) 15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

桂博史 氏(フリージャーナリスト)

■コメンテーター

米倉外昭 氏(特別研究員/琉球新報記者)

■報告概要

良質の硫黄を産出した火山島・硫黄鳥島は、琉球王府時代、中国にとっても重要な場所だった。その意義付けが従来の歴史研究では不十分だった。明治の全島移住は虚構である。近現代史を通じて鉱業史の視点からはほとんど省みられておらず、国際的なスケールの中での検証がされてこなかった。それらを独自に調査した1次資料で明らかにする。

※琉球新報文化面にて「検証 硫黄鳥島」連載(2016年7月~2017年12月)。

第63回研究会(2017年度 第 3 回)

沖縄法政研究所では下記の通り、第63回研究会を開催しました。

■テーマ

「戦後沖縄における社会調査の変遷に関する基礎的研究」

■日時

2017 (平成29)年11月17 日(金)15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

高橋順子 氏(沖縄法政研究所特別研究員/日本女子大学非常勤講師)

■司会・コメンテーター

黒柳保則(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

戦後沖縄において、政府、自治体、新聞社、NHK、本土や沖縄の大学など様々な主体によって、社会意識を問う為に多くの調査が実施されて来た。それらは、どのような目的、方法で、誰を対象とし、どのような結果を得て、どのよ

うに利用されて来たのか。

本報告では、実施されてきた社会調査の基礎的情報を整理し、一覧化することにまず意義がある。そして結果に映し出された沖縄の社会意識を検討し、また調査者の目的や利用方法を考察した上で、実施されてきた社会調査の歴史的意義、現在的意味を明らかにする。

■テーマ

「戦後沖縄における社会調査の変遷に関する基礎的研究」

■日時

2017 (平成29)年11月17 日(金)15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

高橋順子 氏(沖縄法政研究所特別研究員/日本女子大学非常勤講師)

■司会・コメンテーター

黒柳保則(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

戦後沖縄において、政府、自治体、新聞社、NHK、本土や沖縄の大学など様々な主体によって、社会意識を問う為に多くの調査が実施されて来た。それらは、どのような目的、方法で、誰を対象とし、どのような結果を得て、どのよ

うに利用されて来たのか。

本報告では、実施されてきた社会調査の基礎的情報を整理し、一覧化することにまず意義がある。そして結果に映し出された沖縄の社会意識を検討し、また調査者の目的や利用方法を考察した上で、実施されてきた社会調査の歴史的意義、現在的意味を明らかにする。

第62回研究会(2017年度第 2 回)

沖縄法政研究所では下記の通り、第62回研究会を開催しました。

■テーマ

「憲法パトリオティズムと沖縄」

■日時

2017(平成29)年 7 月28日(金)15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告1

「憲法パトリオティズムという概念」

報告者:田畑真一 氏(早稲田大学助教)

■報告2

「日本における憲法パトリオティズムの可能性-沖縄という視点から-」

報告者:斉藤一久 氏(東京学芸大学准教授)

■司会

安原陽平(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学総合文化学部講師)

■報告概要

憲法パトリオティズムとは、普遍的な価値を有する憲法への積極的なコミットメントを意味する。この概念から日本を見るに、憲法をめぐる議論は憲法パトリオティズムとは反対の方向に進んでいるように思える。すなわち、歴史的に獲得されてきた憲法の理念、具体的には立憲主義、平和主義、人権尊重などが軽んじられ、現憲法の理念とは相反するような内容を持つ憲法への改正が目指されるなどしている。

他方、沖縄に目を向けると、積極的なコミットメントの対象である日本国憲法は、常に遠くにある。いわゆる安保条約と日本国憲法の二つの法秩序の併存による憲法の相対化のそれである。

反憲法的とでも言うべき日本全体の政治状況と憲法の空転とも言うべき沖縄固有の状況について、憲法パトリオティズムという概念から考察をおこない、今後の議論のための視点を獲得することを本報告の目的とする。

■テーマ

「憲法パトリオティズムと沖縄」

■日時

2017(平成29)年 7 月28日(金)15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告1

「憲法パトリオティズムという概念」

報告者:田畑真一 氏(早稲田大学助教)

■報告2

「日本における憲法パトリオティズムの可能性-沖縄という視点から-」

報告者:斉藤一久 氏(東京学芸大学准教授)

■司会

安原陽平(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学総合文化学部講師)

■報告概要

憲法パトリオティズムとは、普遍的な価値を有する憲法への積極的なコミットメントを意味する。この概念から日本を見るに、憲法をめぐる議論は憲法パトリオティズムとは反対の方向に進んでいるように思える。すなわち、歴史的に獲得されてきた憲法の理念、具体的には立憲主義、平和主義、人権尊重などが軽んじられ、現憲法の理念とは相反するような内容を持つ憲法への改正が目指されるなどしている。

他方、沖縄に目を向けると、積極的なコミットメントの対象である日本国憲法は、常に遠くにある。いわゆる安保条約と日本国憲法の二つの法秩序の併存による憲法の相対化のそれである。

反憲法的とでも言うべき日本全体の政治状況と憲法の空転とも言うべき沖縄固有の状況について、憲法パトリオティズムという概念から考察をおこない、今後の議論のための視点を獲得することを本報告の目的とする。

第61回研究会(2017年度 第 1 回)

沖縄法政研究所では下記の通り、第61回研究会を開催しました。

■テーマ

「主席公選に見る中道勢力の影響 ― 日米両政府の公明会対策 ―」

■日時

2017(平成29) 年 5 月25 日(木)15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

宮城 修(沖縄法政研究所特別研究員/琉球新報論説委員会副委員長)

■司会・コメンテーター

照屋寛之(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

日本政治の自民・社会両党を軸とする保革対立の「55 年体制」と対比して、沖縄の政治においては、1968 年の三大選挙(主席選、立法院選、那覇市長選)の際に結成された革新共闘会議と自民党という保革対立の「68 年体制」が類似の構図といえる。なぜなら「68 年体制」は沖縄の施政権返還から1990 年代まで、沖縄の政治過程において決定的要因であり続けたからである。

しかし、沖縄には保革いずれの勢力にも属さず中道的立場をとる政治勢力が存在する。1962 年に発足した公明政治連盟沖縄支部(69 年に沖縄公明会)である。これまで「68 年体制」の研究は保革の分析が中心だった。

本報告は、1968 年の主席公選における日米両政府の公明会対策を分析することで「68 年体制」における中道勢力の影響について考察する。

■テーマ

「主席公選に見る中道勢力の影響 ― 日米両政府の公明会対策 ―」

■日時

2017(平成29) 年 5 月25 日(木)15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

宮城 修(沖縄法政研究所特別研究員/琉球新報論説委員会副委員長)

■司会・コメンテーター

照屋寛之(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

日本政治の自民・社会両党を軸とする保革対立の「55 年体制」と対比して、沖縄の政治においては、1968 年の三大選挙(主席選、立法院選、那覇市長選)の際に結成された革新共闘会議と自民党という保革対立の「68 年体制」が類似の構図といえる。なぜなら「68 年体制」は沖縄の施政権返還から1990 年代まで、沖縄の政治過程において決定的要因であり続けたからである。

しかし、沖縄には保革いずれの勢力にも属さず中道的立場をとる政治勢力が存在する。1962 年に発足した公明政治連盟沖縄支部(69 年に沖縄公明会)である。これまで「68 年体制」の研究は保革の分析が中心だった。

本報告は、1968 年の主席公選における日米両政府の公明会対策を分析することで「68 年体制」における中道勢力の影響について考察する。

2016(平成28)年度

第60回研究会(2016年度 第 4 回)

沖縄法政研究所では下記の通り、第60回研究会を開催しました。

■テーマ

「米国大統領選挙を考える― 歴史の転換点なのか?―」

■日時

2017(平成29)年 1 月20日(金)15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

佐藤学(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■司会・コメンテーター

野添文彬(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授)

■報告概要

今回の米国大統領選挙が意味することは何なのか。反エスタブリッシュメント、反グローバリゼーションの米国庶民の反乱、という評価は妥当なのか。プロレタリアートの勝利、国家の復権といった論点は本質を衝いているのか。

第二次世界大戦後、冷戦期を通じて米国が打ち立て、維持してきた構造である、自由貿易体制と、「世界の警察官」としての米国軍事体制が、本格的に終焉を迎えるという見方も広まっている。今回の大統領選挙は、真に世界史的変動の始まりなのか。

トランプ政権により、日本と米国の関係はどうなるのか。在沖米軍基地には、どのような変化があるのか、無いのか。選挙戦中のレトリックと、現実の政権運動は、当然のことながら異なる。その違いがトランプ政権は異例に多く、大きいことは間違いない。

30年間以上にわたる米国政治研究から学んだことから、米国の今とこれから、そして「トランプの世界」を考えたい。

■テーマ

「米国大統領選挙を考える― 歴史の転換点なのか?―」

■日時

2017(平成29)年 1 月20日(金)15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

佐藤学(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■司会・コメンテーター

野添文彬(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授)

■報告概要

今回の米国大統領選挙が意味することは何なのか。反エスタブリッシュメント、反グローバリゼーションの米国庶民の反乱、という評価は妥当なのか。プロレタリアートの勝利、国家の復権といった論点は本質を衝いているのか。

第二次世界大戦後、冷戦期を通じて米国が打ち立て、維持してきた構造である、自由貿易体制と、「世界の警察官」としての米国軍事体制が、本格的に終焉を迎えるという見方も広まっている。今回の大統領選挙は、真に世界史的変動の始まりなのか。

トランプ政権により、日本と米国の関係はどうなるのか。在沖米軍基地には、どのような変化があるのか、無いのか。選挙戦中のレトリックと、現実の政権運動は、当然のことながら異なる。その違いがトランプ政権は異例に多く、大きいことは間違いない。

30年間以上にわたる米国政治研究から学んだことから、米国の今とこれから、そして「トランプの世界」を考えたい。

第59回研究会(2016年度 第 3 回)

沖縄法政研究所では下記の通り、第59回研究会を開催しました。

■テーマ

「ニューカレドニアの沖縄系移民」

■日時

2016(平成28)年11月18日(金)15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

三木健 氏(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄ニューカレドニア友好協会顧問/ジャーナリスト)

■司会・コメンテーター

石川朋子(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄国際大学非常勤講師)

■報告概要

先月の「第6回世界のウチナーンチュ大会」に、ニューカレドニアから約50人の沖縄系移民の子孫が参加した。

沖縄からニューカレドニアへの出稼ぎ移民は、20世紀初頭に820人が4次にわたって渡航している。その歴史はハワイやブラジル、ぺルーなどに次いで古い。にもかかわらず、戦後60年間もの長い間忘れられてきた。それは同地の移民史の特徴とも関係している。

一つには渡航者がハワイなどの家族移民とは異なり、ニッケル鉱山の鉱夫として男性の単身であったこと、このため沖縄の文化継承が見られなかった。二つには太平洋戦争の勃発により一世が逮捕強制送還され、家族が引き裂かれた。このため戦後60年間も空白が生じた。しかし、2006年頃から双方の組織的交流が始まり、空白は急速に埋められてゆく。それがまた他の移民史とは異なる歴史を刻んでいる。

■テーマ

「ニューカレドニアの沖縄系移民」

■日時

2016(平成28)年11月18日(金)15:00 ~ 16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

三木健 氏(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄ニューカレドニア友好協会顧問/ジャーナリスト)

■司会・コメンテーター

石川朋子(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄国際大学非常勤講師)

■報告概要

先月の「第6回世界のウチナーンチュ大会」に、ニューカレドニアから約50人の沖縄系移民の子孫が参加した。

沖縄からニューカレドニアへの出稼ぎ移民は、20世紀初頭に820人が4次にわたって渡航している。その歴史はハワイやブラジル、ぺルーなどに次いで古い。にもかかわらず、戦後60年間もの長い間忘れられてきた。それは同地の移民史の特徴とも関係している。

一つには渡航者がハワイなどの家族移民とは異なり、ニッケル鉱山の鉱夫として男性の単身であったこと、このため沖縄の文化継承が見られなかった。二つには太平洋戦争の勃発により一世が逮捕強制送還され、家族が引き裂かれた。このため戦後60年間も空白が生じた。しかし、2006年頃から双方の組織的交流が始まり、空白は急速に埋められてゆく。それがまた他の移民史とは異なる歴史を刻んでいる。

第58回研究会(2016年度 第 2 回)

沖縄法政研究所では、2016年7月15日(金)に、第58回研究会を開催しました。

■テーマ

「米軍に阻まれた火災調査権 ―沖国大への米軍ヘリ墜落に伴い発生した火災を中心に―」

■日時・場所

2016(平成28)年7月15日(金) 15:30~17:15

沖縄国際大学13号館302教室

■報告者

山内正 氏(沖縄法政研究所特別研究員/前沖縄県消防学校校長)

■コメンテーター

前津榮健(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

ご承知のように、2004年8月13日(金)14時17分頃、普天間基地所属の大型輸送ヘリコプターが沖縄国際大学構内の1号館に激突・墜落し、濃煙と火炎が大きく立ち上がる火災を発生させました。地域の消防責任を有する宜野湾市消防本部は通常通りの消火活動や救助活動を行い被害の軽減に努めました。一方、火災の鎮圧後に本格的に行われる火災原因の究明や損害の程度を確定する火災の調査にあっては、米軍が火災現場一帯を封鎖し、日本側の関係者の立入りを禁止したため消防機関の責務とする消防法31条以下の火災調査権が米軍によって阻まれたのです。

本報告は、このような米軍の行為は消防行政との関連においてどのような問題があったのか、「法律による行政の原理」の観点から、過去にあった火災とその後に米軍が引き起こした火災の対応と比較・検証し、その問題点を指摘するものです。

報告:山内正 氏

(沖縄法政研究所特別研究員/前沖縄県消防学校校長)

コメンテーター:前津榮健

(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■テーマ

「米軍に阻まれた火災調査権 ―沖国大への米軍ヘリ墜落に伴い発生した火災を中心に―」

■日時・場所

2016(平成28)年7月15日(金) 15:30~17:15

沖縄国際大学13号館302教室

■報告者

山内正 氏(沖縄法政研究所特別研究員/前沖縄県消防学校校長)

■コメンテーター

前津榮健(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

ご承知のように、2004年8月13日(金)14時17分頃、普天間基地所属の大型輸送ヘリコプターが沖縄国際大学構内の1号館に激突・墜落し、濃煙と火炎が大きく立ち上がる火災を発生させました。地域の消防責任を有する宜野湾市消防本部は通常通りの消火活動や救助活動を行い被害の軽減に努めました。一方、火災の鎮圧後に本格的に行われる火災原因の究明や損害の程度を確定する火災の調査にあっては、米軍が火災現場一帯を封鎖し、日本側の関係者の立入りを禁止したため消防機関の責務とする消防法31条以下の火災調査権が米軍によって阻まれたのです。

本報告は、このような米軍の行為は消防行政との関連においてどのような問題があったのか、「法律による行政の原理」の観点から、過去にあった火災とその後に米軍が引き起こした火災の対応と比較・検証し、その問題点を指摘するものです。

報告:山内正 氏

(沖縄法政研究所特別研究員/前沖縄県消防学校校長)

コメンテーター:前津榮健

(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

第57回研究会(2016年度 第 1 回)

沖縄法政研究所では、2016年 5 月27日(金)に第57回研究会を開催しました。

■テーマ

「米国の普天間移設の意図と失敗」

■日時・場所

2016年 5 月27日(金) 16:00~17:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

山本章子(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄国際大学非常勤教員)

■コメンテーター

野添文彬(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授)

■報告概要

本報告では、普天間移設問題に関して米国政府がどのような意図を持ち、また、計画の推進になぜ失敗したのかを解明する。普天間移設問題という場合、一般的に、移設先を日米両政府が取り決めた辺野古とすべきか、それとも県外・国外の移設先を再検討すべきか、という政治的論争を意味する。だが本報告では、そもそも米国政府はなぜ普天間飛行場の移設を必要としたのかに焦点を当てる。

結論を先取りすれば、米国政府は、日本政府・沖縄県の期待とは逆に、1993年の北朝鮮危機後に策定した朝鮮有事作戦計画にもとづき、沖縄に保有する米軍基地機能を強化するため、嘉手納近辺に普天間飛行場の代替基地を建設するという政策を採用したのであった。

報告:山本章子

(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄国際大学非常勤教員)

コメンテーター:

野添文彬(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授)

■テーマ

「米国の普天間移設の意図と失敗」

■日時・場所

2016年 5 月27日(金) 16:00~17:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

山本章子(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄国際大学非常勤教員)

■コメンテーター

野添文彬(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授)

■報告概要

本報告では、普天間移設問題に関して米国政府がどのような意図を持ち、また、計画の推進になぜ失敗したのかを解明する。普天間移設問題という場合、一般的に、移設先を日米両政府が取り決めた辺野古とすべきか、それとも県外・国外の移設先を再検討すべきか、という政治的論争を意味する。だが本報告では、そもそも米国政府はなぜ普天間飛行場の移設を必要としたのかに焦点を当てる。

結論を先取りすれば、米国政府は、日本政府・沖縄県の期待とは逆に、1993年の北朝鮮危機後に策定した朝鮮有事作戦計画にもとづき、沖縄に保有する米軍基地機能を強化するため、嘉手納近辺に普天間飛行場の代替基地を建設するという政策を採用したのであった。

報告:山本章子

(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄国際大学非常勤教員)

コメンテーター:

野添文彬(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部准教授)

2015(平成27)年度

第56回研究会(2015年度 第 2 回)

沖縄法政研究所では下記の通り、第56回研究会を開催しました。

■テーマ

「占領最初期における沖縄の統治機構―「沖縄諮詢会」の今日的意義を考える ―」

■日時

2016(平成28)年1月19日(火)16:30~18:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

小林武 氏(沖縄法政研究所特別研究員)

■コメンテーター

鳥山淳 氏(沖縄国際大学総合文化学部教授)

■報告概要

沖縄戦直後、米軍支配の下、1945年8月15日に設置された「沖縄諮詢会」は、沖縄県民を構成員とするものでありながら、米軍政府の直接統治に仕えるための機構であった。とはいえ、同時に、圧政の隙間から県民の声を公の政治に届けるための努力をおこない、そしてその成果をわずかなりとも挙げたことも見落としてはなるまい。諮詢会は、いよいよその光芒を放つかに見えた46年4月、米軍側の意向により、「沖縄民政府」へと編成を変えることになるが、この8か月間は、その後の沖縄の政治機構の展開につながる重要な時期であると思われる。

この報告では、とくに沖縄憲法史の観点から、占領最初期における「沖縄諮詢会」の果たした役割を見直すことを試みる。今日の沖縄問題を考えるひとつの素材を提供することができれば幸いである。

■テーマ

「占領最初期における沖縄の統治機構―「沖縄諮詢会」の今日的意義を考える ―」

■日時

2016(平成28)年1月19日(火)16:30~18:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

小林武 氏(沖縄法政研究所特別研究員)

■コメンテーター

鳥山淳 氏(沖縄国際大学総合文化学部教授)

■報告概要

沖縄戦直後、米軍支配の下、1945年8月15日に設置された「沖縄諮詢会」は、沖縄県民を構成員とするものでありながら、米軍政府の直接統治に仕えるための機構であった。とはいえ、同時に、圧政の隙間から県民の声を公の政治に届けるための努力をおこない、そしてその成果をわずかなりとも挙げたことも見落としてはなるまい。諮詢会は、いよいよその光芒を放つかに見えた46年4月、米軍側の意向により、「沖縄民政府」へと編成を変えることになるが、この8か月間は、その後の沖縄の政治機構の展開につながる重要な時期であると思われる。

この報告では、とくに沖縄憲法史の観点から、占領最初期における「沖縄諮詢会」の果たした役割を見直すことを試みる。今日の沖縄問題を考えるひとつの素材を提供することができれば幸いである。

第55回(2015年度 第 1 回)

沖縄法政研究所では下記の通り、第55回研究会を開催しました。

■テーマ

「沖縄経済特区と法 ―企業誘致と起業の促進という観点から―」

■日時・場所

2015(平成27)年11月27日(金)15:00~16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

伊達竜太郎(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師)

■コメンテーター

脇阪明紀(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

安倍内閣の経済政策アベノミクスでは、成長戦略の柱として、「国家戦略特区」を掲げている。全国で「国家戦略特区」に指定された9地域の中でも、沖縄県は「国際観光拠点」として認定されている。

これ以前から、わが国では「構造改革特区(2002 年開始)」なども創設されていたが、それらは、沖縄経済特区の制度を元に制度設計されている側面を有する。

沖縄においては、「国家戦略特区」以外にも、3つの経済特区(物流特区・情報特区・経済金融特区)が指定されており、注目を集めている。

本報告では、沖縄経済特区などの概要を紹介した上で、従来あまり議論のなされてこなかった会社法上の観点から、すなわち、どのように企業を誘致し、起業を促進させるかという観点から、議論を展開していく。

■テーマ

「沖縄経済特区と法 ―企業誘致と起業の促進という観点から―」

■日時・場所

2015(平成27)年11月27日(金)15:00~16:30

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

伊達竜太郎(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師)

■コメンテーター

脇阪明紀(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

安倍内閣の経済政策アベノミクスでは、成長戦略の柱として、「国家戦略特区」を掲げている。全国で「国家戦略特区」に指定された9地域の中でも、沖縄県は「国際観光拠点」として認定されている。

これ以前から、わが国では「構造改革特区(2002 年開始)」なども創設されていたが、それらは、沖縄経済特区の制度を元に制度設計されている側面を有する。

沖縄においては、「国家戦略特区」以外にも、3つの経済特区(物流特区・情報特区・経済金融特区)が指定されており、注目を集めている。

本報告では、沖縄経済特区などの概要を紹介した上で、従来あまり議論のなされてこなかった会社法上の観点から、すなわち、どのように企業を誘致し、起業を促進させるかという観点から、議論を展開していく。

2014(平成26)年度

第54回研究会(2014年度 第 5 回)

沖縄法政研究所では下記の通り、第54回研究会を開催しました。

■テーマ

「個人情報保護法改正の動向」

■日時・場所

2015(平成27)年 1 月30日(金)15:45~17:45

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

湯淺墾道 氏(情報セキュリティ大学院大学学長補佐/情報セキュリティ研究科教授)

■司会

西山千絵(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師)

■報告概要

個人情報保護法が施行以降およそ10年ぶりに改正されようとしています。 本報告では、個人情報とプライバシーとの違い、ポイントカード問題等のプライバシーに関するデータの商用利用、いわゆるパーソナル・データの取り扱い、連結匿名化個人情報の問題、マイナンバーとの関係、個人情報保護の国際的な調和 の枠組みなど、個人情報保護法改正に関する動向全般について触れる予定です。

■テーマ

「個人情報保護法改正の動向」

■日時・場所

2015(平成27)年 1 月30日(金)15:45~17:45

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

湯淺墾道 氏(情報セキュリティ大学院大学学長補佐/情報セキュリティ研究科教授)

■司会

西山千絵(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師)

■報告概要

個人情報保護法が施行以降およそ10年ぶりに改正されようとしています。 本報告では、個人情報とプライバシーとの違い、ポイントカード問題等のプライバシーに関するデータの商用利用、いわゆるパーソナル・データの取り扱い、連結匿名化個人情報の問題、マイナンバーとの関係、個人情報保護の国際的な調和 の枠組みなど、個人情報保護法改正に関する動向全般について触れる予定です。

第53回研究会(2014年度 第 4 回)

沖縄法政研究所では下記の通り、第53回研究会を開催しました。

■テーマ

「有期雇用と大学」

■日時・場所

2015(平成27)年 1 月28日(水)16:30 ~ 18:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

石川朋子(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄法政研究所研究支援助手)

■コメンテーター

徳永親祐 氏(日本私立大学教職員組合連合/中央執行委員)

三宅孝之 氏(島根大学前理事・前副学長)

井村真己(沖縄国際大学沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授(労働法))

■報告概要

総務省が2014年12月26日に発表した労働力調査によると、非正規労働者数は2012万人となり、同調査で初めて2千万人を越えた。

非正規労働者の問題は、大きな社会問題となっている。大学においても同様である。

本研究会では、有期雇用者の最も根幹的な規程である「更新規程」が公募の場合どのような効力をもつのかについて、現段階の調査に基づいて検討したい。当事者側にとって、①応募資格、②選考対象、③採用、のどの範囲まで効力が及ぶのか。採用者側は公募により、①自由に採用できるのか、又は②「更新規程」の効力によって採用できないのか、等について考えたい。

■テーマ

「有期雇用と大学」

■日時・場所

2015(平成27)年 1 月28日(水)16:30 ~ 18:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

石川朋子(沖縄法政研究所特別研究員/沖縄法政研究所研究支援助手)

■コメンテーター

徳永親祐 氏(日本私立大学教職員組合連合/中央執行委員)

三宅孝之 氏(島根大学前理事・前副学長)

井村真己(沖縄国際大学沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授(労働法))

■報告概要

総務省が2014年12月26日に発表した労働力調査によると、非正規労働者数は2012万人となり、同調査で初めて2千万人を越えた。

非正規労働者の問題は、大きな社会問題となっている。大学においても同様である。

本研究会では、有期雇用者の最も根幹的な規程である「更新規程」が公募の場合どのような効力をもつのかについて、現段階の調査に基づいて検討したい。当事者側にとって、①応募資格、②選考対象、③採用、のどの範囲まで効力が及ぶのか。採用者側は公募により、①自由に採用できるのか、又は②「更新規程」の効力によって採用できないのか、等について考えたい。

第52回研究会(2014年度 第 3 回)

沖縄法政研究所では下記の通り、第52回研究会を開催しました。

■テーマ

「第一次世界大戦開戦から100年の節目にあたって―若き芸術家たちは何を残したのか―」

■日時・場所

2014(平成26)年11月5日(水)14:40~16:10

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

Claus Franke 氏(沖縄国際大学非常勤教員)

■司会・コメンテーター

稲福日出夫(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

今年は第一次世界大戦が勃発して100年の節目にあたる。現在、世界各国で、この第一次から第二次世界大戦に続く時代の内実が議論されている。とりわけ、1914年のサラエボでの暗殺事件以降、戦争への熱狂に包まれ、若き志願兵を大勢集めることに成功した要因はどこにあったのか。

本報告では、当時の状況下にあって、そうした要因を探りつつ、若き芸術家たちは時代にどう向き合っていたのか、その精神の軌跡を彼らの残した作品を通して考えてみたい。それは、第一次大戦で戦死した作曲家の楽曲を、また志願兵として戦場に送り、あっけなく息子を戦死させ、第二次大戦では孫をも死なせてしまったケーテ・コルヴィッツの作品群を読み解く営為と連なる。決して、遠い異国の過去の歴史で済まされる話題ではないはずである。

■テーマ

「第一次世界大戦開戦から100年の節目にあたって―若き芸術家たちは何を残したのか―」

■日時・場所

2014(平成26)年11月5日(水)14:40~16:10

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

Claus Franke 氏(沖縄国際大学非常勤教員)

■司会・コメンテーター

稲福日出夫(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

今年は第一次世界大戦が勃発して100年の節目にあたる。現在、世界各国で、この第一次から第二次世界大戦に続く時代の内実が議論されている。とりわけ、1914年のサラエボでの暗殺事件以降、戦争への熱狂に包まれ、若き志願兵を大勢集めることに成功した要因はどこにあったのか。

本報告では、当時の状況下にあって、そうした要因を探りつつ、若き芸術家たちは時代にどう向き合っていたのか、その精神の軌跡を彼らの残した作品を通して考えてみたい。それは、第一次大戦で戦死した作曲家の楽曲を、また志願兵として戦場に送り、あっけなく息子を戦死させ、第二次大戦では孫をも死なせてしまったケーテ・コルヴィッツの作品群を読み解く営為と連なる。決して、遠い異国の過去の歴史で済まされる話題ではないはずである。

第51回研究会(2014年度 第 2 回)

沖縄法政研究所では下記の通り、第51回研究会を開催しました。

■テーマ

「近代日本における『功利』と『道義』―リベラリストの言説を中心に―」

■日時・場所

2014(平成26)年 7 月25日(金)13:00 ~ 15:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

松井慎一郎 氏(沖縄法政研究所特別研究員/早稲田大学文学学術院非常勤講師)

■司会・コメンテーター

芝田秀幹(沖縄法政研究所員/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

幕末・維新以降我が国が突き進んできた近代化路線に行き詰まりが感じられ、「脱成長」「成熟社会」への転換が叫ばれる今日、新たな価値観の創造が求められているように思える。

その手がかりとして、近代日本におけるリベラリストの言説の分析を通じて、「功利」と「道義」の関係について考察していきたい。

具体的には、日本をいち早く近代国家として発展させるべく、国民に対して「道義」から「功利」への価値観の転換を強く促した福沢諭吉、近代国家としての発展を順調に遂げる一方、社会的矛盾が噴出する中で「道義」に立ち返るべきことを唱えた幸德秋水・内村鑑三、戦間期において「功利」と「道義」を調和させる、新たな日本の方向性を模索した石橋湛山・土田杏村・河合栄治郎らの思想が分析対象となる。

■テーマ

「近代日本における『功利』と『道義』―リベラリストの言説を中心に―」

■日時・場所

2014(平成26)年 7 月25日(金)13:00 ~ 15:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

松井慎一郎 氏(沖縄法政研究所特別研究員/早稲田大学文学学術院非常勤講師)

■司会・コメンテーター

芝田秀幹(沖縄法政研究所員/沖縄国際大学法学部教授)

■報告概要

幕末・維新以降我が国が突き進んできた近代化路線に行き詰まりが感じられ、「脱成長」「成熟社会」への転換が叫ばれる今日、新たな価値観の創造が求められているように思える。

その手がかりとして、近代日本におけるリベラリストの言説の分析を通じて、「功利」と「道義」の関係について考察していきたい。

具体的には、日本をいち早く近代国家として発展させるべく、国民に対して「道義」から「功利」への価値観の転換を強く促した福沢諭吉、近代国家としての発展を順調に遂げる一方、社会的矛盾が噴出する中で「道義」に立ち返るべきことを唱えた幸德秋水・内村鑑三、戦間期において「功利」と「道義」を調和させる、新たな日本の方向性を模索した石橋湛山・土田杏村・河合栄治郎らの思想が分析対象となる。

第50回研究会(2014年度 第 1 回)

沖縄法政研究所では下記の通り、第50回研究会を開催しました。

■テーマ

「ハーグ条約批准後における沖縄の課題」

■日時・場所

2014(平成26)年 5 月30日(金)16:30~18:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告1

「条約の概要」

報告者:熊谷久世(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■報告2

「沖縄弁護士会の活動及び役割」

報告者:鎌田晋 氏(沖縄法政研究所特別研究員/弁護士)

■報告概要

国際的な子の奪取に関するハーグ条約は、16歳未満の子が無断で国外に連れ去られた場合に、子を元々住んでいた国にいったん戻し、そこで子の面倒を誰が見るのかについて話し合いや裁判で決めるべく、まずは返還を求めるシステムを定める。

それを実現するためのハーグ条約実施法(4月1日施行)は、子の返還事件に関する裁判管轄を東京家裁と大阪家裁に集中させており、連れ去られた子が沖縄にいるケースの裁判では、沖縄の裁判所や沖縄弁護士会等が手続きに関与する機会は限定されている。他方で、訴訟によらない事件解決の制度である「裁判外紛争解決手続き(ADR)」事業の委嘱先の一つとして沖縄弁護士会が指定されており同弁護士会が解決にあたる可能性がある。

さらに、子の返還に関連して、面会交流調停(審判)の申立てを行う場合、那覇家裁が管轄となる可能性もあり、沖縄の弁護士が代理人となることが考えられる。

沖縄は女性の国際結婚率が全国で最も高く、婚姻破綻後の子の連れ去りのケースが多いことが予想される。ハーグ条約実施後の具体的事件の解決にあたり、沖縄弁護士会等がどのような役割を担うべきかなど検討する。

■テーマ

「ハーグ条約批准後における沖縄の課題」

■日時・場所

2014(平成26)年 5 月30日(金)16:30~18:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告1

「条約の概要」

報告者:熊谷久世(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■報告2

「沖縄弁護士会の活動及び役割」

報告者:鎌田晋 氏(沖縄法政研究所特別研究員/弁護士)

■報告概要

国際的な子の奪取に関するハーグ条約は、16歳未満の子が無断で国外に連れ去られた場合に、子を元々住んでいた国にいったん戻し、そこで子の面倒を誰が見るのかについて話し合いや裁判で決めるべく、まずは返還を求めるシステムを定める。

それを実現するためのハーグ条約実施法(4月1日施行)は、子の返還事件に関する裁判管轄を東京家裁と大阪家裁に集中させており、連れ去られた子が沖縄にいるケースの裁判では、沖縄の裁判所や沖縄弁護士会等が手続きに関与する機会は限定されている。他方で、訴訟によらない事件解決の制度である「裁判外紛争解決手続き(ADR)」事業の委嘱先の一つとして沖縄弁護士会が指定されており同弁護士会が解決にあたる可能性がある。

さらに、子の返還に関連して、面会交流調停(審判)の申立てを行う場合、那覇家裁が管轄となる可能性もあり、沖縄の弁護士が代理人となることが考えられる。

沖縄は女性の国際結婚率が全国で最も高く、婚姻破綻後の子の連れ去りのケースが多いことが予想される。ハーグ条約実施後の具体的事件の解決にあたり、沖縄弁護士会等がどのような役割を担うべきかなど検討する。

2013(平成25)年度

第49回研究会(2013年度 第 4 回)

沖縄法政研究所では、2013(平成25)年11月29日(金)に第49回研究会を開催しました。

■テーマ

「中華民国の国連外交―1960年代の中国代表権問題論争期を中心に―」

■日時・場所

2013(平成25)年11月29日(金)14:00 ~ 16:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

山岸健太郎 氏(沖縄法政研究所特別研究員/中京大学非常勤講師)

■司会

黒柳保則(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部准教授)

1971年10月の国連総会で中華人民共和国が国連の「中国議席」となり、中華民国が国連から「追放」されたことで、中国代表権問題は一応の決着をみたとされました。これまではアフリカ諸国、米国と日本の外交姿勢、そして中国自身が展開した外交交渉等が研究対象でした。研究会では、山岸健太郎特別研究員が、これまでの研究とは異なった視点で代表権問題論争期の中華民国の姿勢に焦点をあてた研究成果を報告しました。

山岸特別研究員は研究会で、1960年代の中華民国が代表権問題論争期に国連でどのように振る舞ったか、当時の中華民国の姿勢を概観し、代表権問題理解のための新たな視座を提示しました。

■テーマ

「中華民国の国連外交―1960年代の中国代表権問題論争期を中心に―」

■日時・場所

2013(平成25)年11月29日(金)14:00 ~ 16:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

山岸健太郎 氏(沖縄法政研究所特別研究員/中京大学非常勤講師)

■司会

黒柳保則(沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部准教授)

1971年10月の国連総会で中華人民共和国が国連の「中国議席」となり、中華民国が国連から「追放」されたことで、中国代表権問題は一応の決着をみたとされました。これまではアフリカ諸国、米国と日本の外交姿勢、そして中国自身が展開した外交交渉等が研究対象でした。研究会では、山岸健太郎特別研究員が、これまでの研究とは異なった視点で代表権問題論争期の中華民国の姿勢に焦点をあてた研究成果を報告しました。

山岸特別研究員は研究会で、1960年代の中華民国が代表権問題論争期に国連でどのように振る舞ったか、当時の中華民国の姿勢を概観し、代表権問題理解のための新たな視座を提示しました。

報告者:山岸健太郎 氏 (沖縄法政研究所特別研究員/中京大学非常勤講師) |  司会:黒柳保則 (沖縄法政研究所副所長/沖縄国際大学法学部准教授) |  |

第48回研究会(2013年度 第 3 回)

沖縄法政研究所では、2013(平成25)年9月20日(金)に第48回研究会を開催しました。

■テーマ

「原子力災害対応における公法の役割」

■日時・場所

2013(平成25)年9月20日(金)10:30 ~ 12:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

清水晶紀 氏(福島大学行政政策学類准教授)

■司会

西山千絵(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師)

清水晶紀氏は、福島第一原発事故後に実施された原子力災害の現状と課題について取り上げ、

公法(憲法・行政法)が果たしうる役割について、緊急時対応としての強制避難の法制度、

復旧時対応としての自主避難・除染の法制度を概観し、これらの制度下で実施された行政対応の

問題点について明らかにしました。それを「行政の不適切な裁量判断」という観点から捉え直し、

公法学の立場から憲法や法律に照らして行政の裁量判断をコントロールしていくこそが、原子力

災害対応における公法の役割と指摘しました。憲法や各法制度の理念を基礎とした実効的な原子

力災害対応の実現に向けた法的指針に照らした裁量判断のあるべきすがたについて言及しました。

また、原子力災害対応の法的指針は、沖縄の基地問題にも適用できる可能性があると示唆しました。

■テーマ

「原子力災害対応における公法の役割」

■日時・場所

2013(平成25)年9月20日(金)10:30 ~ 12:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

清水晶紀 氏(福島大学行政政策学類准教授)

■司会

西山千絵(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師)

清水晶紀氏は、福島第一原発事故後に実施された原子力災害の現状と課題について取り上げ、

公法(憲法・行政法)が果たしうる役割について、緊急時対応としての強制避難の法制度、

復旧時対応としての自主避難・除染の法制度を概観し、これらの制度下で実施された行政対応の

問題点について明らかにしました。それを「行政の不適切な裁量判断」という観点から捉え直し、

公法学の立場から憲法や法律に照らして行政の裁量判断をコントロールしていくこそが、原子力

災害対応における公法の役割と指摘しました。憲法や各法制度の理念を基礎とした実効的な原子

力災害対応の実現に向けた法的指針に照らした裁量判断のあるべきすがたについて言及しました。

また、原子力災害対応の法的指針は、沖縄の基地問題にも適用できる可能性があると示唆しました。

報告者:清水晶紀 氏 (福島大学行政政策学類准教授) |  司会:西山千絵 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師) |  |

第47回研究会(2013年度 第 2 回)

沖縄法政研研究所では、第47回研究会を2013(平成25)年7月26日に開催しました。

■テーマ

「投票価値の平等と沖縄と―参政権保障の現状と課題―」

■日時・場所

2013(平成25)年7月26日(金)15:30~17:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

西山千絵(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師)

■司会

井端正幸(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

西山千絵所員は、国政選挙における選挙人の投票価値の平等をめぐる判例の推移を振り返り、一連の選挙違憲無効判決の影響により、人口比例主義の貫徹を説く声が勢いづいている現状について、国政選挙における人口比例主義は一定の統一化であり、地域的特殊性の相対化という意味ももちうると指摘し、第23回参議選・沖縄県選挙区の選挙にも触れ、憲法学説を手がかりに参政権保障のありようについて報告しました。

■テーマ

「投票価値の平等と沖縄と―参政権保障の現状と課題―」

■日時・場所

2013(平成25)年7月26日(金)15:30~17:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

西山千絵(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師)

■司会

井端正幸(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

西山千絵所員は、国政選挙における選挙人の投票価値の平等をめぐる判例の推移を振り返り、一連の選挙違憲無効判決の影響により、人口比例主義の貫徹を説く声が勢いづいている現状について、国政選挙における人口比例主義は一定の統一化であり、地域的特殊性の相対化という意味ももちうると指摘し、第23回参議選・沖縄県選挙区の選挙にも触れ、憲法学説を手がかりに参政権保障のありようについて報告しました。

報告者:西山千絵 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部講師) |  司会:井端正幸 (沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授) |  |

第46回研究会(2013年度 第 1 回)

沖縄法政研究所では、2013(平成25)年5月24日(金)に第46回研究会を開催しました。

■テーマ

「アメリカ福祉国家の再編―アメリカ研究からの解釈―」

■日時・場所

2013(平成25)年5月24日(金)15:30 ~ 17:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

向井洋子 氏(沖縄法政研究所特別研究員/琉球大学非常勤講師)

■コメンテーター

佐藤学(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

向井氏は、アメリカが自由主義を中心としたイデオロギー国家であることを前提に、アメリカの自由主義の変化によって、アメリカ型福祉国家は再編したとし、再編後のアメリカ型福祉国家は、新自由主義にもとづいていると結論づけました。新自由主義的福祉国家は、市場と家族を同時に重視する特徴をもっているとし、研究会では家族の役割について報告しました。

(向井氏の言う「新自由主義」とは、日本で通常理されている意味では無く、アメリカの「リベラリズム」が変容したものとの含意です。)

報告:向井洋子 氏

(沖縄法政研究所特別研究員/琉球大学非常勤講師)

司会:佐藤学

(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

■テーマ

「アメリカ福祉国家の再編―アメリカ研究からの解釈―」

■日時・場所

2013(平成25)年5月24日(金)15:30 ~ 17:00

沖縄国際大学13号館 1 階会議室

■報告者

向井洋子 氏(沖縄法政研究所特別研究員/琉球大学非常勤講師)

■コメンテーター

佐藤学(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

向井氏は、アメリカが自由主義を中心としたイデオロギー国家であることを前提に、アメリカの自由主義の変化によって、アメリカ型福祉国家は再編したとし、再編後のアメリカ型福祉国家は、新自由主義にもとづいていると結論づけました。新自由主義的福祉国家は、市場と家族を同時に重視する特徴をもっているとし、研究会では家族の役割について報告しました。

(向井氏の言う「新自由主義」とは、日本で通常理されている意味では無く、アメリカの「リベラリズム」が変容したものとの含意です。)

報告:向井洋子 氏

(沖縄法政研究所特別研究員/琉球大学非常勤講師)

司会:佐藤学

(沖縄法政研究所所員/沖縄国際大学法学部教授)

2012(平成24)年度

第45回研究会(2012年度 第 6 回)