比嘉 理麻 先生の研究室を訪ねてきました

学生による取材投稿

比嘉 理麻 先生

「泡盛から気づいた文化人類学の魅力」

大学は英語科に入学、大学3年生の時に倫理学の授業を受けて「学ぶこと」の楽しさを知った。大学4年生の時に東南アジアゼミで泡盛の話をきっかけに東南アジアとの意外なつながりを知って卒論の研究にした。

泡盛の調査で、戦争によって泡盛の古酒が破壊されて失われたことを知った。平和で戦争がなければ古酒は守れたにちがいない。泡盛づくりが途絶えず継承されていくには、平和がとても大切だと気付かされた。卒論のフィールドワークを通して、文化人類学を学ぶようになった。文化人類学を始めた時期が周りの人よりも遅かったので、たくさんの本を読んで勉強していた。人類学者になれなかったらどうしようという不安もあったけど、学ぶことで新しい世界を見つけることができると知った。

「動物や自然と向き合う研究」

今の研究を始めたのは学生時代の経験から食文化や生産現場、沖縄の基地問題、自然の生き物や環境と向き合いたかったからだ。母が群馬県出身だったことから、沖縄では正月にお雑煮ではなく中身汁を食べる文化に「違和感」を持ち、沖縄の食文化から豚とのかかわりを研究したいと思うようになった。そこで、修士論文では、マチグァと呼ばれる市場でフィールドワークを行った。さらに博士論文では、精肉店だけでなく、屠殺場や養豚場でもフィールドワークを行い、流通や生産現場における実態の研究や市場で手伝いをしながら参与観察や聞き取り調査をした。

最近の関心事は、人類学者として基地問題や基地反対運動に向き合うためにはどうしたらよいのかを考えている。米軍の軍事訓練で破壊されているやんばるの森を守る活動をしている宮城秋乃さんの行動に感銘を受けて、現在は調査を行っている。自然は「壊すことができても直すことはできない」ということを伝えたい。動物と人間の研究を通して、海や山の生き物たちを守りたいと考えている。

「学生に伝えたいこと」

身の回りの「当たり前」を疑ってみてほしい。そこから新しい世界、今とは違う選択肢・可能性を見つけてほしい。沖縄の未来を創っていくのは、自分自身であることを意識してほしい。できれば、選挙に行ってほしいし、選挙以外で、自己と他者のより善き未来を創造する方法も探求してほしい。

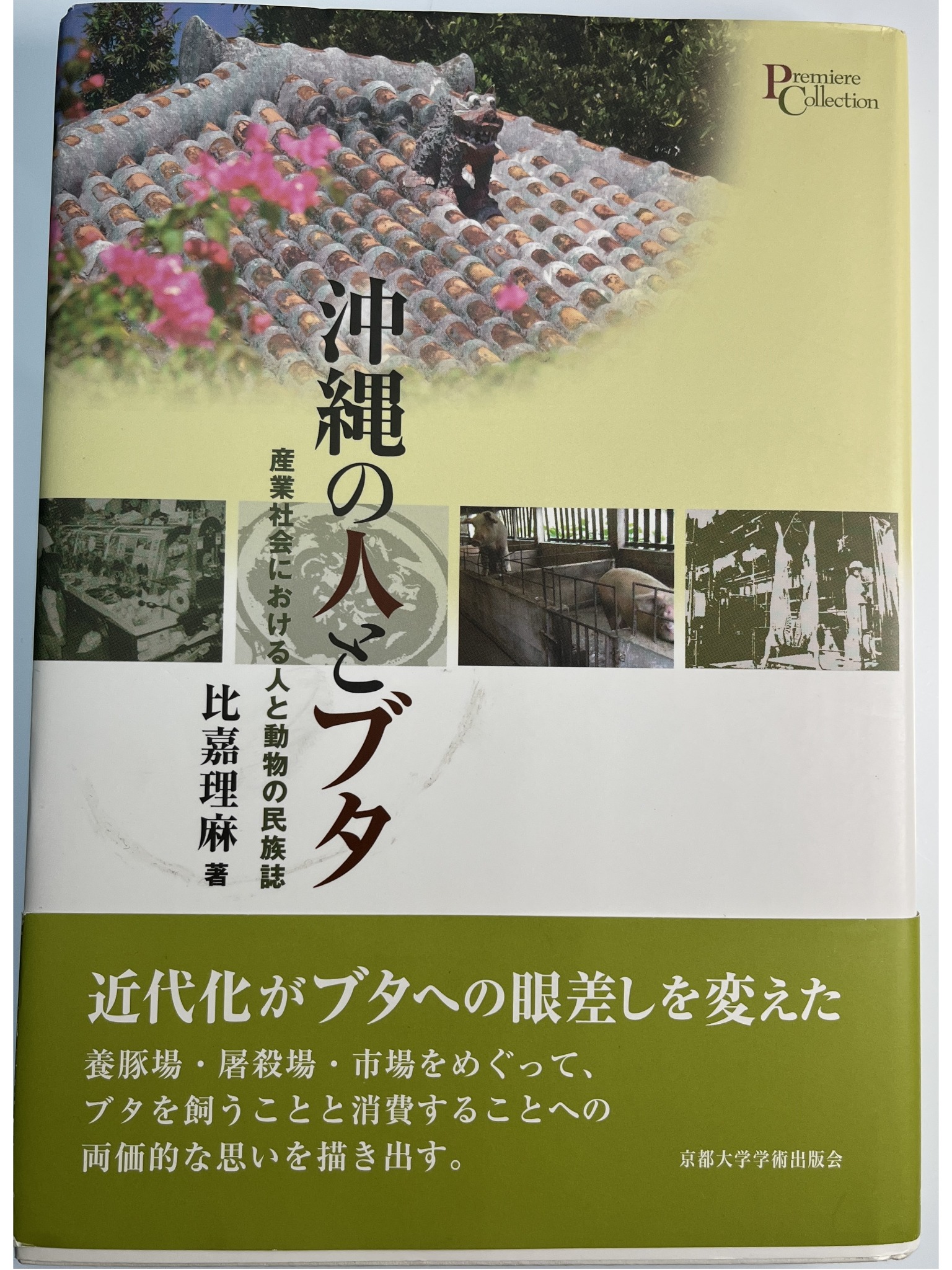

先生のご著書

「インタビューをして感じたこと」

先生の研究室には数えきれないほどの本があり、インタビューを受けている先生からは真剣に問題と向き合いたいという思いが伝わってきた。比嘉先生にとっては、とても文化人類学が心地の良いものだったということが印象的でした。

インタビュアー(社会文化学科1年:伊計妃奈乃、安室麻衣)

「泡盛から気づいた文化人類学の魅力」

大学は英語科に入学、大学3年生の時に倫理学の授業を受けて「学ぶこと」の楽しさを知った。大学4年生の時に東南アジアゼミで泡盛の話をきっかけに東南アジアとの意外なつながりを知って卒論の研究にした。

泡盛の調査で、戦争によって泡盛の古酒が破壊されて失われたことを知った。平和で戦争がなければ古酒は守れたにちがいない。泡盛づくりが途絶えず継承されていくには、平和がとても大切だと気付かされた。卒論のフィールドワークを通して、文化人類学を学ぶようになった。文化人類学を始めた時期が周りの人よりも遅かったので、たくさんの本を読んで勉強していた。人類学者になれなかったらどうしようという不安もあったけど、学ぶことで新しい世界を見つけることができると知った。

「動物や自然と向き合う研究」

今の研究を始めたのは学生時代の経験から食文化や生産現場、沖縄の基地問題、自然の生き物や環境と向き合いたかったからだ。母が群馬県出身だったことから、沖縄では正月にお雑煮ではなく中身汁を食べる文化に「違和感」を持ち、沖縄の食文化から豚とのかかわりを研究したいと思うようになった。そこで、修士論文では、マチグァと呼ばれる市場でフィールドワークを行った。さらに博士論文では、精肉店だけでなく、屠殺場や養豚場でもフィールドワークを行い、流通や生産現場における実態の研究や市場で手伝いをしながら参与観察や聞き取り調査をした。

最近の関心事は、人類学者として基地問題や基地反対運動に向き合うためにはどうしたらよいのかを考えている。米軍の軍事訓練で破壊されているやんばるの森を守る活動をしている宮城秋乃さんの行動に感銘を受けて、現在は調査を行っている。自然は「壊すことができても直すことはできない」ということを伝えたい。動物と人間の研究を通して、海や山の生き物たちを守りたいと考えている。

「学生に伝えたいこと」

身の回りの「当たり前」を疑ってみてほしい。そこから新しい世界、今とは違う選択肢・可能性を見つけてほしい。沖縄の未来を創っていくのは、自分自身であることを意識してほしい。できれば、選挙に行ってほしいし、選挙以外で、自己と他者のより善き未来を創造する方法も探求してほしい。

先生のご著書

「インタビューをして感じたこと」

先生の研究室には数えきれないほどの本があり、インタビューを受けている先生からは真剣に問題と向き合いたいという思いが伝わってきた。比嘉先生にとっては、とても文化人類学が心地の良いものだったということが印象的でした。

インタビュアー(社会文化学科1年:伊計妃奈乃、安室麻衣)