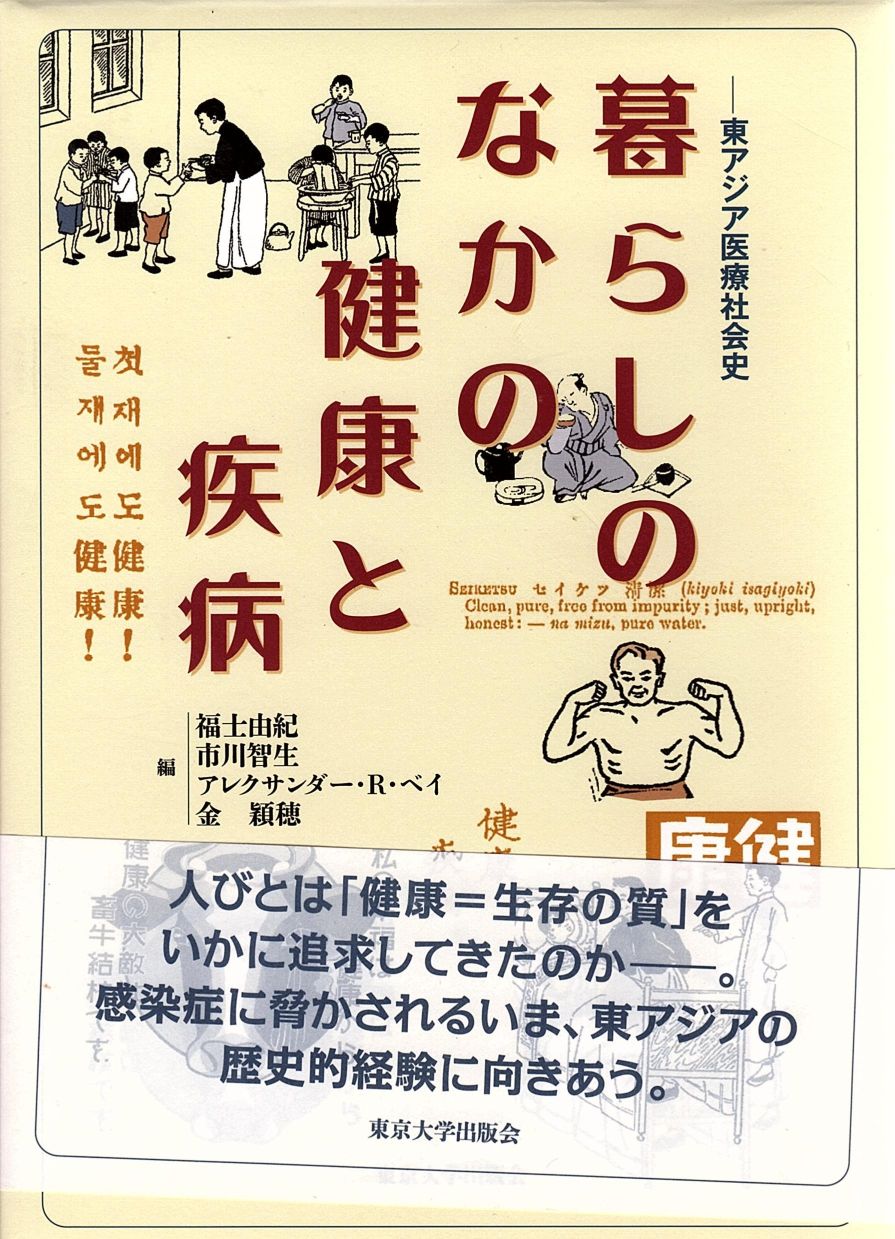

市川智生先生が寄稿した書籍『暮らしのなかの疾病』のご紹介(学生投稿)

サンプルカテゴリ

市川先生が関わられたご著書の紹介。

近世から現代の東アジア各地にて、人びとは日常のなかでいかに「健康=生存の質」を追求してきたのか。感染症対策をはじめとする様々な事例から、同地域の文化的共通点や相互交流、多様な健康観のせめぎあいや調整の実態を明らかにする。COVID-19の世界的流行下に、東アジアの歴史的経験を深く考察する本となっております。

新型コロナウィルスの流行をきっかけに歴史学は、ワクチンを開発することはできないし、患者さんを治すこともでいないけど、現在を考えなおすための視座やヒントを提供しえるという潜在能力があるのではないか。という思いのもと特集された『歴史の中の疾病』

普段歴史を学ぶ中で、サラッと流してしまいがちな感染症や疾病ですが、感染症と人類がどのようにかかわって来たのかという事を、新型コロナウィルスの流行の時代に生きた私たちが、感染症の歴史について、改めて理解を深めることのできる一冊になっております。

(著書紹介者:社会文化学科1年次)

近世から現代の東アジア各地にて、人びとは日常のなかでいかに「健康=生存の質」を追求してきたのか。感染症対策をはじめとする様々な事例から、同地域の文化的共通点や相互交流、多様な健康観のせめぎあいや調整の実態を明らかにする。COVID-19の世界的流行下に、東アジアの歴史的経験を深く考察する本となっております。

新型コロナウィルスの流行をきっかけに歴史学は、ワクチンを開発することはできないし、患者さんを治すこともでいないけど、現在を考えなおすための視座やヒントを提供しえるという潜在能力があるのではないか。という思いのもと特集された『歴史の中の疾病』

普段歴史を学ぶ中で、サラッと流してしまいがちな感染症や疾病ですが、感染症と人類がどのようにかかわって来たのかという事を、新型コロナウィルスの流行の時代に生きた私たちが、感染症の歴史について、改めて理解を深めることのできる一冊になっております。

(著書紹介者:社会文化学科1年次)