【第1回オープンキャンス体験講座リポート――「文学」を学ぶとは?】

入試お得情報!

6月30日に開催された第1回オープンキャンパスでは、日本文化学科のカリキュラムの軸となっている「文学」を体験できる授業もお届けしました。

とても面白い講座でしたので、参加できなかった皆さんのために特別にこちらで概要をご紹介します。

授業を担当したのは近現代文学・沖縄文学が専門の村上陽子先生。

体験講座のタイトルは「好きを深める文学研究」。

村上先生によると、日本文化学科の学生は、純文学が好き、ライトノベルが好き、物語が好き、映画が好き、アニメ、漫画といったサブカルチャーが好き、というように、広い意味での「文学」が好きな人が多いそうです。

このように何かを「好き」であることはとても素晴らしいことですが、「好き」であることと、大学で「学ぶ」ということは必ずしもイコールではありません。

例えば、家で猫を飼ってかわいがるだけなら、特別な資格は必要ありません。文学も、好きで読むだけなら、大学で専門的に学ぶ必要はないかもしれません。

では、大学で文学を学ぶとはどのようなことなのでしょうか?

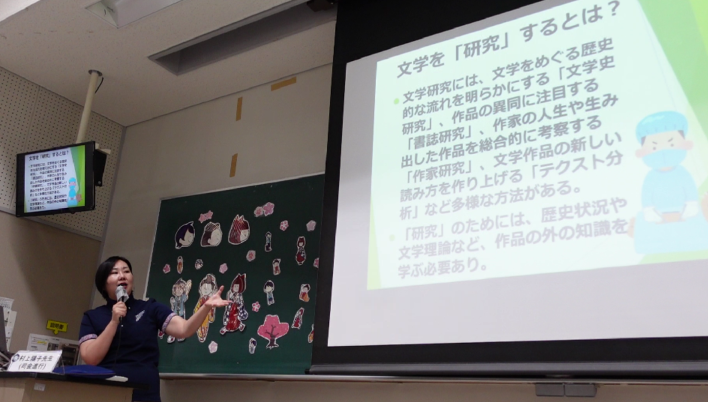

文学研究は大きく4つに区分できます。

●文学史研究 (作品と作品の影響関係など歴史的な展開を考える分野)

●書誌研究 (初出の雑誌と本の表現の違いを調べる、ハードカバーから文庫になるときにどう変わるか?)

●作家研究 (その作家がいつ生まれて、いつから小説を書き始めて、誰を師としたか、人物にフォーカスをあてる研究)

●テクスト分析 (この作品はもっと新しい読み方ができるのでは?、という視点から新しい読みを作っていく研究)

文学が好きな人は、まず、各領域でどんな研究をしてみたいか、をぜひ考えてみてください。

そして、もう1つ大事なことは、文学研究では、文学理論やその作品が書かれた、その作家が生きた歴史背景を学ぶ必要があるということです。

このことは、さきほどの「猫」のたとえで言うと、獣医師免許を取って、猫を解剖するのに似ているかもしれません。猫の病気を治す、薬を飲ませる、作品を解剖する、新たな命を吹き込む…。大学での専門的な知識・理論を習得することによって、文学への「好き」ははじめて「研究」「学問」に変わることになります。

ちなみに、上に挙げた4つの研究領域の中で、日文の学生たちが卒業研究で取り組みたいのは、圧倒的に「テクスト分析」なのだそうです。

分析の対象は古典的な名作でも、ライトのベルでも自由。

新しい読み方ができる点に創造的な楽しさがあるだけでなく、調査する力、独自の視点で分析する力、人にわかりやすく自分の考えを伝えるための文章表現力なども身につきます。そして、こうした力は実社会に出たときにも社会人基礎力として強く求められると思います。

文学を研究することの本当の意味、多様性、そして受験生の皆さんの将来にどう役に立つのか、とても分かりやすい講義でした。

後半はテクスト分析の例として、中島敦の「山月記」を取り上げて、過去のゼミ生の卒論をもとに、読みを深めていくいくつかの例を紹介してくださいました。

写真からもわかると思いますが、楽しそうに「山月記」の読みを語る村上先生の姿からは、文学を学ぶ楽しさも伝わってきました。

ここまで読んで「文学」に興味を持った方もいるのではないでしょうか?

そんなみなさんの日本文化学科へのエントリーをお待ちしております!!

とても面白い講座でしたので、参加できなかった皆さんのために特別にこちらで概要をご紹介します。

授業を担当したのは近現代文学・沖縄文学が専門の村上陽子先生。

体験講座のタイトルは「好きを深める文学研究」。

村上先生によると、日本文化学科の学生は、純文学が好き、ライトノベルが好き、物語が好き、映画が好き、アニメ、漫画といったサブカルチャーが好き、というように、広い意味での「文学」が好きな人が多いそうです。

このように何かを「好き」であることはとても素晴らしいことですが、「好き」であることと、大学で「学ぶ」ということは必ずしもイコールではありません。

例えば、家で猫を飼ってかわいがるだけなら、特別な資格は必要ありません。文学も、好きで読むだけなら、大学で専門的に学ぶ必要はないかもしれません。

では、大学で文学を学ぶとはどのようなことなのでしょうか?

文学研究は大きく4つに区分できます。

●文学史研究 (作品と作品の影響関係など歴史的な展開を考える分野)

●書誌研究 (初出の雑誌と本の表現の違いを調べる、ハードカバーから文庫になるときにどう変わるか?)

●作家研究 (その作家がいつ生まれて、いつから小説を書き始めて、誰を師としたか、人物にフォーカスをあてる研究)

●テクスト分析 (この作品はもっと新しい読み方ができるのでは?、という視点から新しい読みを作っていく研究)

文学が好きな人は、まず、各領域でどんな研究をしてみたいか、をぜひ考えてみてください。

そして、もう1つ大事なことは、文学研究では、文学理論やその作品が書かれた、その作家が生きた歴史背景を学ぶ必要があるということです。

このことは、さきほどの「猫」のたとえで言うと、獣医師免許を取って、猫を解剖するのに似ているかもしれません。猫の病気を治す、薬を飲ませる、作品を解剖する、新たな命を吹き込む…。大学での専門的な知識・理論を習得することによって、文学への「好き」ははじめて「研究」「学問」に変わることになります。

ちなみに、上に挙げた4つの研究領域の中で、日文の学生たちが卒業研究で取り組みたいのは、圧倒的に「テクスト分析」なのだそうです。

分析の対象は古典的な名作でも、ライトのベルでも自由。

新しい読み方ができる点に創造的な楽しさがあるだけでなく、調査する力、独自の視点で分析する力、人にわかりやすく自分の考えを伝えるための文章表現力なども身につきます。そして、こうした力は実社会に出たときにも社会人基礎力として強く求められると思います。

文学を研究することの本当の意味、多様性、そして受験生の皆さんの将来にどう役に立つのか、とても分かりやすい講義でした。

後半はテクスト分析の例として、中島敦の「山月記」を取り上げて、過去のゼミ生の卒論をもとに、読みを深めていくいくつかの例を紹介してくださいました。

写真からもわかると思いますが、楽しそうに「山月記」の読みを語る村上先生の姿からは、文学を学ぶ楽しさも伝わってきました。

ここまで読んで「文学」に興味を持った方もいるのではないでしょうか?

そんなみなさんの日本文化学科へのエントリーをお待ちしております!!