【学校司書を目指す学生たちが模擬授業にチャレンジしました! 授業のテーマは「NDC」「著作権」】

図書館司書課程通信

県内唯一の司書資格課程が設置されている沖縄国際大学。

2020年度からは文部科学省が定める「学校司書のモデルカリキュラム」の課程もスタートし、公共図書館だけでなく、学校図書館の専門職の養成も本格的に進められ、県立高校を中心に現役合格の卒業生も多く送り出しています。(学校司書や学校図書館について専門的に勉強ができる大学は全国でもまだまだ少ないんですよ。)

3年生から受講できる「学校図書館情報サービス論」も学校司書の資格を得るための必修科目の一つ。

この授業では、7月から、沖縄国際大学図書館のラーニングコモンズをお借りして、全15回の授業の最後の課題として、中学3年生のあるクラスでの学校図書館を活用した探究学習における、学校司書ならではの「情報サービス」に関するガイダンス形式の模擬授業づくりに取り組んでいます。

「SDGsとわたしの生活―図書館で学びを広げよう!-」をテーマとする探究学習を想定して、図書館を利用する回の冒頭15分を使って、段階的に図書館での情報収集法を学ぶためのガイダンスを行う、という課題で、7月31日の授業では、「NDCを活用した本の上手な探し方」と「著作権法をもとにした正しい引用の方法」という2つのテーマで、グループを代表する学校司書役2名が模擬授業を行い、残りの受講生は中学生として授業を受ける、というロールプレイを実施しました。

この日の授業にも、司書課程で学び始めたばかりの1年生(「図書館概論」受講中)が多数ゲストとして参加して、中学生役を務めてくれました。

授業を担当した受講生たちはとても緊張した様子でしたが、1年生が自分たちの説明に素直に反応してくれたり、新しい知識に触れて、「なるほど」という顔をしてくれたりする様子に接する中で、次第に緊張がほぐれて、とても楽しく授業を行うことができたようです。

今回の模擬授業では、2グループとも、趣向を凝らした授業のタイトルを考えてくれました。

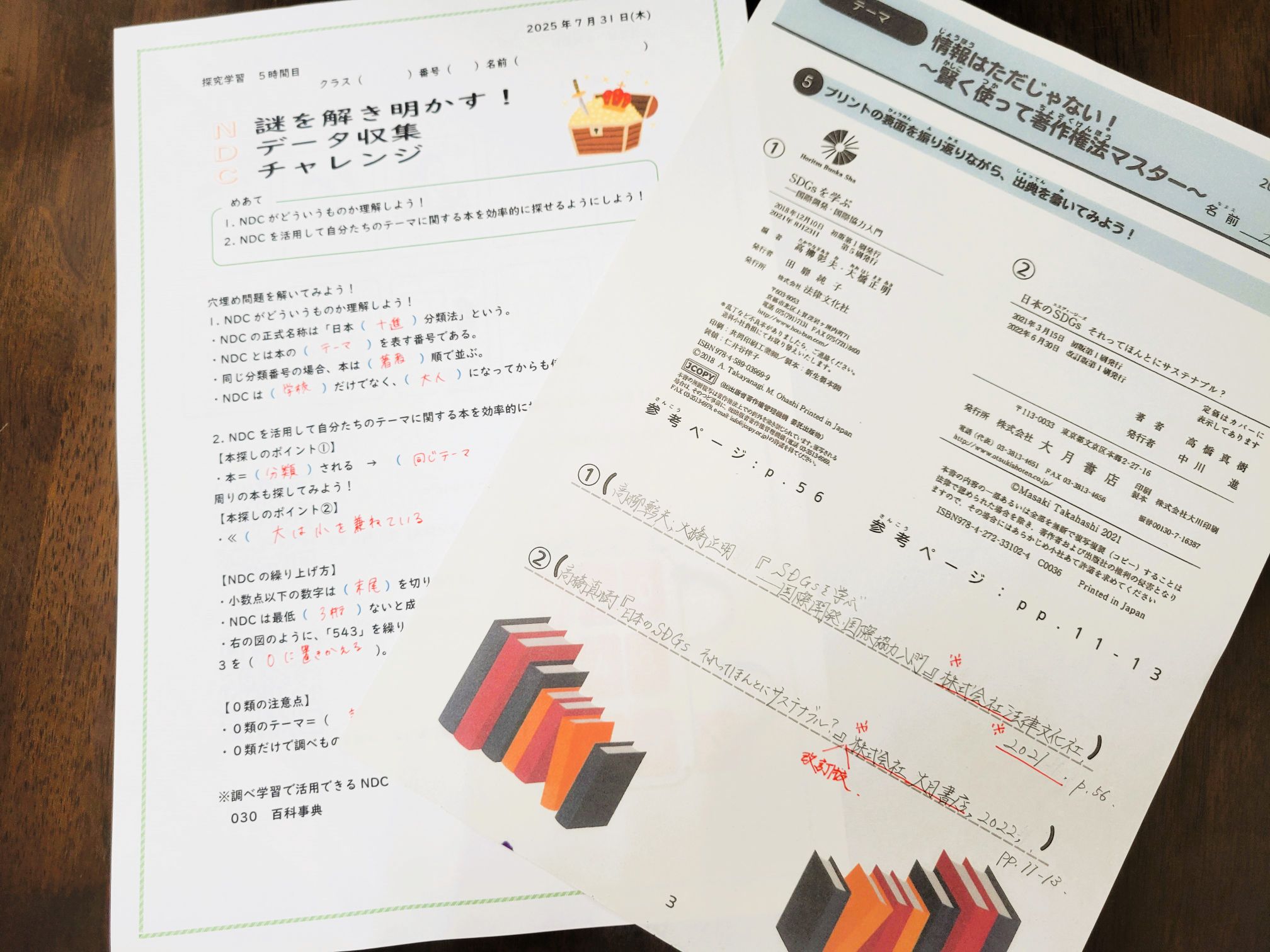

「NDC」を説明したグループは「N(謎を解き明かす!)D(データ収集)C(チャレンジ!)」という、NDCとの語呂合わせなったタイトルを、そして、「著作権」について説明したグループは、「情報はタダじゃない!-賢く使って著作権法マスター」というタイトルを考案してくれました。

どちらのグループのスライド、プリントとも完成度が高く、中学生役の学生たちの学びの意識をしっかり引き出すことができていました。

授業の後半のワークの時間も、趣向を凝らしたものになっていて、SDGsに関する本を実際にテーブルごとに準備して、ラベルの見方を説明したり、引用する際の情報をどこからとればよいのか、奥付の場所を確認してもらったり。さらに、引用方法として、著者名、タイトル、出版社、出版年、参照頁を書いてもらうワークでは、出版年を間違えて書いてしまう(刷年を書く、改訂版なのに初版の年を書く)学生が意外に多かったり、複数ページにまたがって引用するときの書き方に驚きの声が上がったり、と、授業者自身も新しい発見がたくさんあったようです。

沖縄県は小中学校も含めて、専任・専門の学校司書が全県域に配置されている「学校図書館先進地域」の一つと言われています。そして、先進地域だからこそ、学校現場での学校司書がもつ教育力への期待は大きく、日々の読書はもちろん、情報サービスを通した探究学習などの支援も強く求められています。

はじめにも書きましたが、学校司書の養成課程を持つ大学は全国でもまだまだ多くありません。

学校司書を目指す皆さんは、<学校司書モデルカリキュラム>が設置されている県内唯一の大学である沖縄国際大学にてぜひ一緒に学びましょう!

2020年度からは文部科学省が定める「学校司書のモデルカリキュラム」の課程もスタートし、公共図書館だけでなく、学校図書館の専門職の養成も本格的に進められ、県立高校を中心に現役合格の卒業生も多く送り出しています。(学校司書や学校図書館について専門的に勉強ができる大学は全国でもまだまだ少ないんですよ。)

3年生から受講できる「学校図書館情報サービス論」も学校司書の資格を得るための必修科目の一つ。

この授業では、7月から、沖縄国際大学図書館のラーニングコモンズをお借りして、全15回の授業の最後の課題として、中学3年生のあるクラスでの学校図書館を活用した探究学習における、学校司書ならではの「情報サービス」に関するガイダンス形式の模擬授業づくりに取り組んでいます。

「SDGsとわたしの生活―図書館で学びを広げよう!-」をテーマとする探究学習を想定して、図書館を利用する回の冒頭15分を使って、段階的に図書館での情報収集法を学ぶためのガイダンスを行う、という課題で、7月31日の授業では、「NDCを活用した本の上手な探し方」と「著作権法をもとにした正しい引用の方法」という2つのテーマで、グループを代表する学校司書役2名が模擬授業を行い、残りの受講生は中学生として授業を受ける、というロールプレイを実施しました。

この日の授業にも、司書課程で学び始めたばかりの1年生(「図書館概論」受講中)が多数ゲストとして参加して、中学生役を務めてくれました。

授業を担当した受講生たちはとても緊張した様子でしたが、1年生が自分たちの説明に素直に反応してくれたり、新しい知識に触れて、「なるほど」という顔をしてくれたりする様子に接する中で、次第に緊張がほぐれて、とても楽しく授業を行うことができたようです。

今回の模擬授業では、2グループとも、趣向を凝らした授業のタイトルを考えてくれました。

「NDC」を説明したグループは「N(謎を解き明かす!)D(データ収集)C(チャレンジ!)」という、NDCとの語呂合わせなったタイトルを、そして、「著作権」について説明したグループは、「情報はタダじゃない!-賢く使って著作権法マスター」というタイトルを考案してくれました。

どちらのグループのスライド、プリントとも完成度が高く、中学生役の学生たちの学びの意識をしっかり引き出すことができていました。

授業の後半のワークの時間も、趣向を凝らしたものになっていて、SDGsに関する本を実際にテーブルごとに準備して、ラベルの見方を説明したり、引用する際の情報をどこからとればよいのか、奥付の場所を確認してもらったり。さらに、引用方法として、著者名、タイトル、出版社、出版年、参照頁を書いてもらうワークでは、出版年を間違えて書いてしまう(刷年を書く、改訂版なのに初版の年を書く)学生が意外に多かったり、複数ページにまたがって引用するときの書き方に驚きの声が上がったり、と、授業者自身も新しい発見がたくさんあったようです。

沖縄県は小中学校も含めて、専任・専門の学校司書が全県域に配置されている「学校図書館先進地域」の一つと言われています。そして、先進地域だからこそ、学校現場での学校司書がもつ教育力への期待は大きく、日々の読書はもちろん、情報サービスを通した探究学習などの支援も強く求められています。

はじめにも書きましたが、学校司書の養成課程を持つ大学は全国でもまだまだ多くありません。

学校司書を目指す皆さんは、<学校司書モデルカリキュラム>が設置されている県内唯一の大学である沖縄国際大学にてぜひ一緒に学びましょう!