【第2回オープンキャンス体験講座リポート――「日本語」「琉球語」を学ぶとは?】

入試お得情報!

7月14日に開催された第2回オープンキャンパスでは、日本文化学科のカリキュラムの中心となっている「言語学」を体験できる授業もお届けしました。

日本文化学科での学びを体験できるとても面白い講座でしたので、こちらでも概要をご紹介します。

授業を担当したのは言語学が専門の下地賀代子先生。

体験講座のタイトルは「私の「ことば」とあなたの「ことば」の研究」。

私たちは毎日、ことばを使ってコミュニケーションをとっていますが、自分がつかっていることばがどのようなものか、きちんと説明できるでしょうか?

「え、私たちが使っている言葉は日本語じゃないの?」と思う人もいるかもしれませんが、わたしが使っている言葉と、あなたが使っている言葉は、いつも本当に同じものと言えるでしょうか?

講座では最初に下地先生からこんな質問がありました。

「みなさんはふだんどんな言葉を使っていますか?」

「その言葉はいつも同じでしょうか?」

下地先生によると、私たちは、365日、24時間いつも同じ言葉を使っているわけではないそうです。

例えば、「BSS」という言葉をご存じでしょうか? 実はこれも日本語なんですよ。「BBS」とは「ぼくがさきにすきだったのに」というJK用語、内言葉です。

このように、日本語にいろいろな種類があります。話し言葉なのか、書き言葉なのか、社会的要因として、しゃべっているのはどんな場面なのか、しゃべっている相手はどうか、相手の性別はどうか、職業はどうか、などによってどんどん変質していきます。

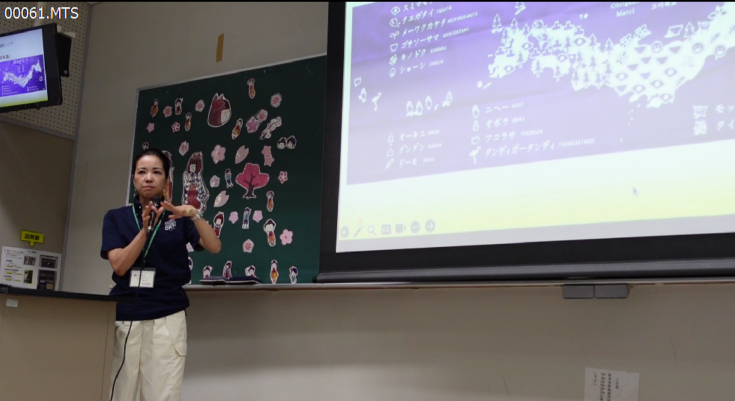

そして、言葉の多様性を生み出すもう1つ大事な要因が「地域」です。

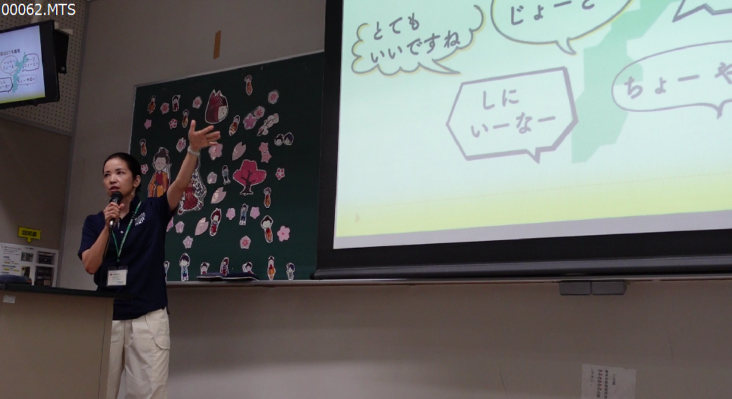

地域によって違う言葉のことを「方言」と呼ばれます。

例えば、「ありがとう」も地域によってた多様性があり、関西では「おおきに」、島根では「だんだん」、関東でも方言はあって、「すみません」という言い方もするそうです。東北では「どうも」と言うこともあります。

では日本語とはどのようなものを指すのでしょうか? 実は、日本語という実態があるわけではなく、ただ、大きな袋がぽんとあって、その中に若者言葉、地域による言葉、仕事の言葉、などの小袋がいっぱい入っていて、その大きな袋のラベルを「日本語」と捉えないといけません。

ちなみに、外国語の方が日本語を学ぶときは、「標準語」を学ぶことがありますが、標準語が上位概念ではなく、地域の言葉などと並んで、標準語という袋があるに過ぎません。

講座の後半では、「沖縄」という地域に注目してのお話もありました。

実は、おきなわの言葉は、日本語の袋には入っていなくて、琉球語という袋に入っている、という説明もできます。

会場にいた多くの方は沖縄で生活をされていると思いますが、私たちは2つの言語が存在する言語空間に生きているのです。沖縄の言葉は継承が危ぶまれる危機言語に認定されています。この会場にいる多くの人は「バイリンガル」の環境にいるのに、沖縄の言葉をこのまま消滅させてしまってもよいのでしょうか? 下地先生からはそんな問いかけもありました。

琉球語の研究者でもある下地先生。

沖縄のいろいろな地区の言葉の紹介もあって、流暢な発音を聞いているだけでも楽しい気分になりました。

ここまで読んで「言語学」「琉球語」に興味を持った方も多いのではないでしょうか?

そんなあなた、日本文化学科へのエントリーをお待ちしております!!

日本文化学科での学びを体験できるとても面白い講座でしたので、こちらでも概要をご紹介します。

授業を担当したのは言語学が専門の下地賀代子先生。

体験講座のタイトルは「私の「ことば」とあなたの「ことば」の研究」。

私たちは毎日、ことばを使ってコミュニケーションをとっていますが、自分がつかっていることばがどのようなものか、きちんと説明できるでしょうか?

「え、私たちが使っている言葉は日本語じゃないの?」と思う人もいるかもしれませんが、わたしが使っている言葉と、あなたが使っている言葉は、いつも本当に同じものと言えるでしょうか?

講座では最初に下地先生からこんな質問がありました。

「みなさんはふだんどんな言葉を使っていますか?」

「その言葉はいつも同じでしょうか?」

下地先生によると、私たちは、365日、24時間いつも同じ言葉を使っているわけではないそうです。

例えば、「BSS」という言葉をご存じでしょうか? 実はこれも日本語なんですよ。「BBS」とは「ぼくがさきにすきだったのに」というJK用語、内言葉です。

このように、日本語にいろいろな種類があります。話し言葉なのか、書き言葉なのか、社会的要因として、しゃべっているのはどんな場面なのか、しゃべっている相手はどうか、相手の性別はどうか、職業はどうか、などによってどんどん変質していきます。

そして、言葉の多様性を生み出すもう1つ大事な要因が「地域」です。

地域によって違う言葉のことを「方言」と呼ばれます。

例えば、「ありがとう」も地域によってた多様性があり、関西では「おおきに」、島根では「だんだん」、関東でも方言はあって、「すみません」という言い方もするそうです。東北では「どうも」と言うこともあります。

では日本語とはどのようなものを指すのでしょうか? 実は、日本語という実態があるわけではなく、ただ、大きな袋がぽんとあって、その中に若者言葉、地域による言葉、仕事の言葉、などの小袋がいっぱい入っていて、その大きな袋のラベルを「日本語」と捉えないといけません。

ちなみに、外国語の方が日本語を学ぶときは、「標準語」を学ぶことがありますが、標準語が上位概念ではなく、地域の言葉などと並んで、標準語という袋があるに過ぎません。

講座の後半では、「沖縄」という地域に注目してのお話もありました。

実は、おきなわの言葉は、日本語の袋には入っていなくて、琉球語という袋に入っている、という説明もできます。

会場にいた多くの方は沖縄で生活をされていると思いますが、私たちは2つの言語が存在する言語空間に生きているのです。沖縄の言葉は継承が危ぶまれる危機言語に認定されています。この会場にいる多くの人は「バイリンガル」の環境にいるのに、沖縄の言葉をこのまま消滅させてしまってもよいのでしょうか? 下地先生からはそんな問いかけもありました。

琉球語の研究者でもある下地先生。

沖縄のいろいろな地区の言葉の紹介もあって、流暢な発音を聞いているだけでも楽しい気分になりました。

ここまで読んで「言語学」「琉球語」に興味を持った方も多いのではないでしょうか?

そんなあなた、日本文化学科へのエントリーをお待ちしております!!