【1年生合同ガイダンス「プレゼンセミナー」を開催しました!】

1年生、頑張ってます!

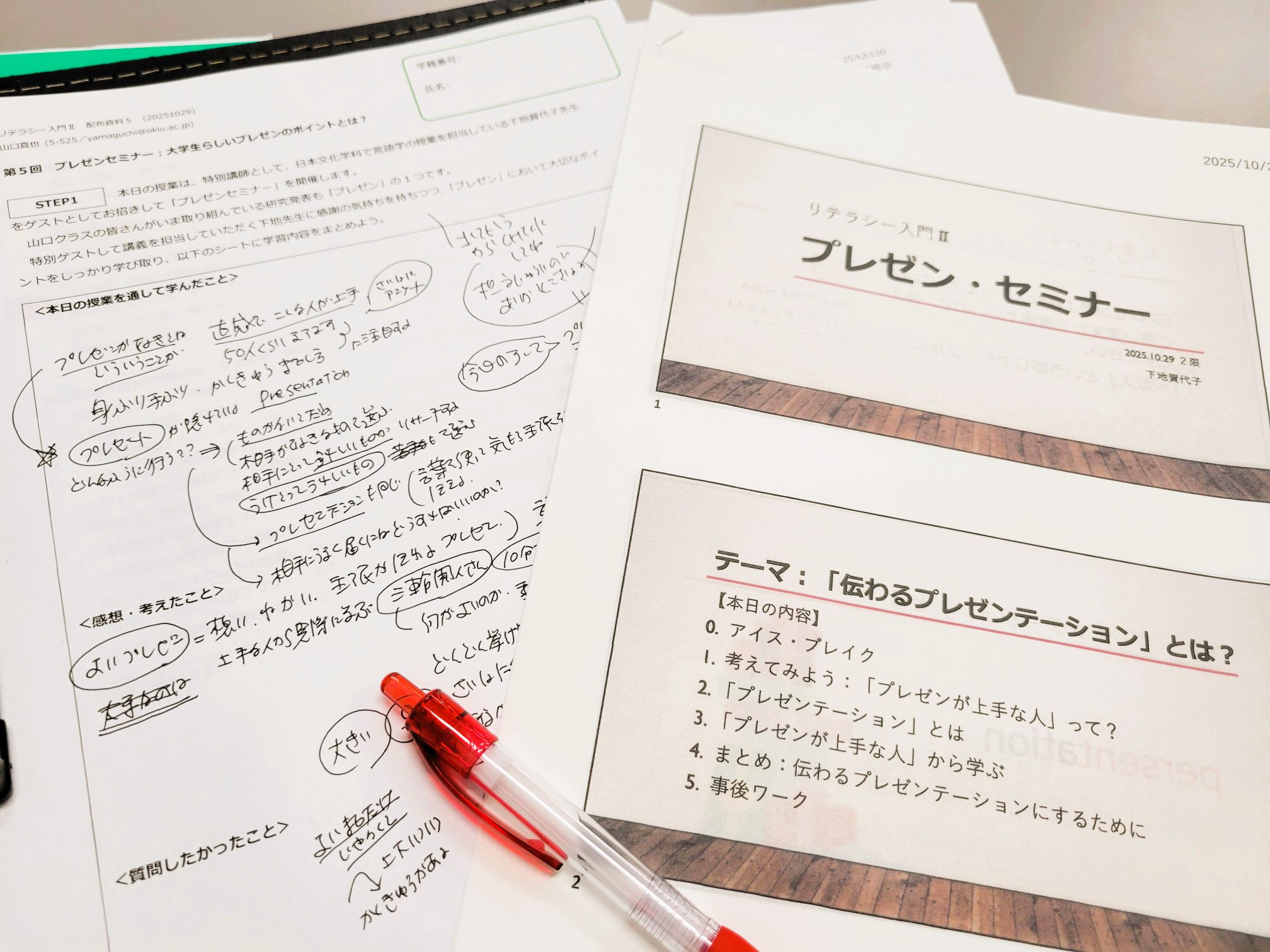

2025年10月29日、1年次の必修科目「リテラシー入門Ⅱ」で、合同授業「プレゼンセミナー」を実施しました。講師は言語学担当の下地賀代子先生。「リテラシー入門Ⅱ」のクラス担当ではありませんが、特別講師として授業に参加してくださいました。

「リテラシー入門Ⅱ」は、情報収集力や分析力、思考力、プレゼンテーションスキルなどの「アカデミック・スキル」の習得を目的とする日本文化学科の基礎科目となっています。どのクラスでも、後期の後半にはグループ、または個人課題として、プレゼン形式の研究発表が課せられており、この日は、プレゼンテーションを成功させるポイントはなにか、わかりやすく下地先生から解説していただきました。

「上手いプレゼンには何がある?」をテーマに、グループでのディスカッションやリアルタイム投票システムなどを使って情報交換・意見交換を交えながら、理解を深め、「プレゼン」において大切な3つのポイントを学ぶことができました。

①〈メッセージは1つだけ〉。自分が1番伝えたいことは何か、それをどんなふうに伝えればよいかしっかり考える必要がある。

②〈ターゲットを明確に〉。プレゼンを行う相手=ターゲットの興味や関心は何か、何を知っていて何を知らないかを調べる、あるいは想定する。

③〈ゴールを設定する〉。プレゼンを聞いた相手にどうなってほしいのか(理解=知ってほしい・共感=わかってほしい・説得=行動してほしい)、プレゼンの目的を明確にする。

学生たちのグループワークとその後の発表では、このほかにも、よいプレゼンの条件として、その研究テーマに対する熱量、どのくらい好きか、という気持が大事という意見もいくつかあがりました。また、写真等の視覚情報を用いることは、聞き手の理解を助けるだkでなく、多様な聞き手を意識して、言葉で理解しづらい人への配慮にもつながる、という指摘もありました。各グループの意見をふまえて、技術があっても熱意や思いやりがなければ相手の心には響かない、これも成功するプレゼンの一つの条件ですね、と下地先生のコメントもあり、後期後半のプレゼンに向けて、学生たちのイメージがますます膨らんだようです。

本日学んだプレゼンテーションのテクニックは、研究発表はもちろん、就活の場面でも、就職後の仕事の中でも役立ちます。

「ことばのプロ」として、本日学んだことをさまざまな場面で今回の学びを活かしていきましょう!

「リテラシー入門Ⅱ」は、情報収集力や分析力、思考力、プレゼンテーションスキルなどの「アカデミック・スキル」の習得を目的とする日本文化学科の基礎科目となっています。どのクラスでも、後期の後半にはグループ、または個人課題として、プレゼン形式の研究発表が課せられており、この日は、プレゼンテーションを成功させるポイントはなにか、わかりやすく下地先生から解説していただきました。

「上手いプレゼンには何がある?」をテーマに、グループでのディスカッションやリアルタイム投票システムなどを使って情報交換・意見交換を交えながら、理解を深め、「プレゼン」において大切な3つのポイントを学ぶことができました。

①〈メッセージは1つだけ〉。自分が1番伝えたいことは何か、それをどんなふうに伝えればよいかしっかり考える必要がある。

②〈ターゲットを明確に〉。プレゼンを行う相手=ターゲットの興味や関心は何か、何を知っていて何を知らないかを調べる、あるいは想定する。

③〈ゴールを設定する〉。プレゼンを聞いた相手にどうなってほしいのか(理解=知ってほしい・共感=わかってほしい・説得=行動してほしい)、プレゼンの目的を明確にする。

学生たちのグループワークとその後の発表では、このほかにも、よいプレゼンの条件として、その研究テーマに対する熱量、どのくらい好きか、という気持が大事という意見もいくつかあがりました。また、写真等の視覚情報を用いることは、聞き手の理解を助けるだkでなく、多様な聞き手を意識して、言葉で理解しづらい人への配慮にもつながる、という指摘もありました。各グループの意見をふまえて、技術があっても熱意や思いやりがなければ相手の心には響かない、これも成功するプレゼンの一つの条件ですね、と下地先生のコメントもあり、後期後半のプレゼンに向けて、学生たちのイメージがますます膨らんだようです。

本日学んだプレゼンテーションのテクニックは、研究発表はもちろん、就活の場面でも、就職後の仕事の中でも役立ちます。

「ことばのプロ」として、本日学んだことをさまざまな場面で今回の学びを活かしていきましょう!