【夏の集中講義がスタートしました! テーマは「言文一致運動】

おもしろ授業

大学生の夏休みは8月上旬から9月下旬まで、とかなり長~いのですが、その間、学生たちは大学に全く来ないわけでもありません。

サークル活動で創作にいそしんだり、図書館で将来の進路に役立つ勉強をしたり、、8月末からは日本文化学科が開講する集中講義を受講する学生も多数います。

集中講義とは、前期・後期の期間と同じような全15回の授業を、1週間に1回ではなく、午前午後と連続して授業を行い、4日間ほどの集中形式で行う講義のことを指します。

夏や休み期間を利用し、ふだんの授業では受講できない、県外の著名な先生をお招きして、日本文化学科のカリキュラムで学ぶ言語学・文学などをさらに専門的に深める授業を行っていただいています。

8月19日(火)〜8月22日(金)の4日間にかけて開講しているのは「日本文化特別講義Ⅱ」。

講師を担当していただいているのは、東京学芸大学名誉教授の北澤尚(たかし)先生。日本文化学科で多文化間コミュニケーションコースの授業やゼミを担当している劉淼先生がコーディネートをしています。

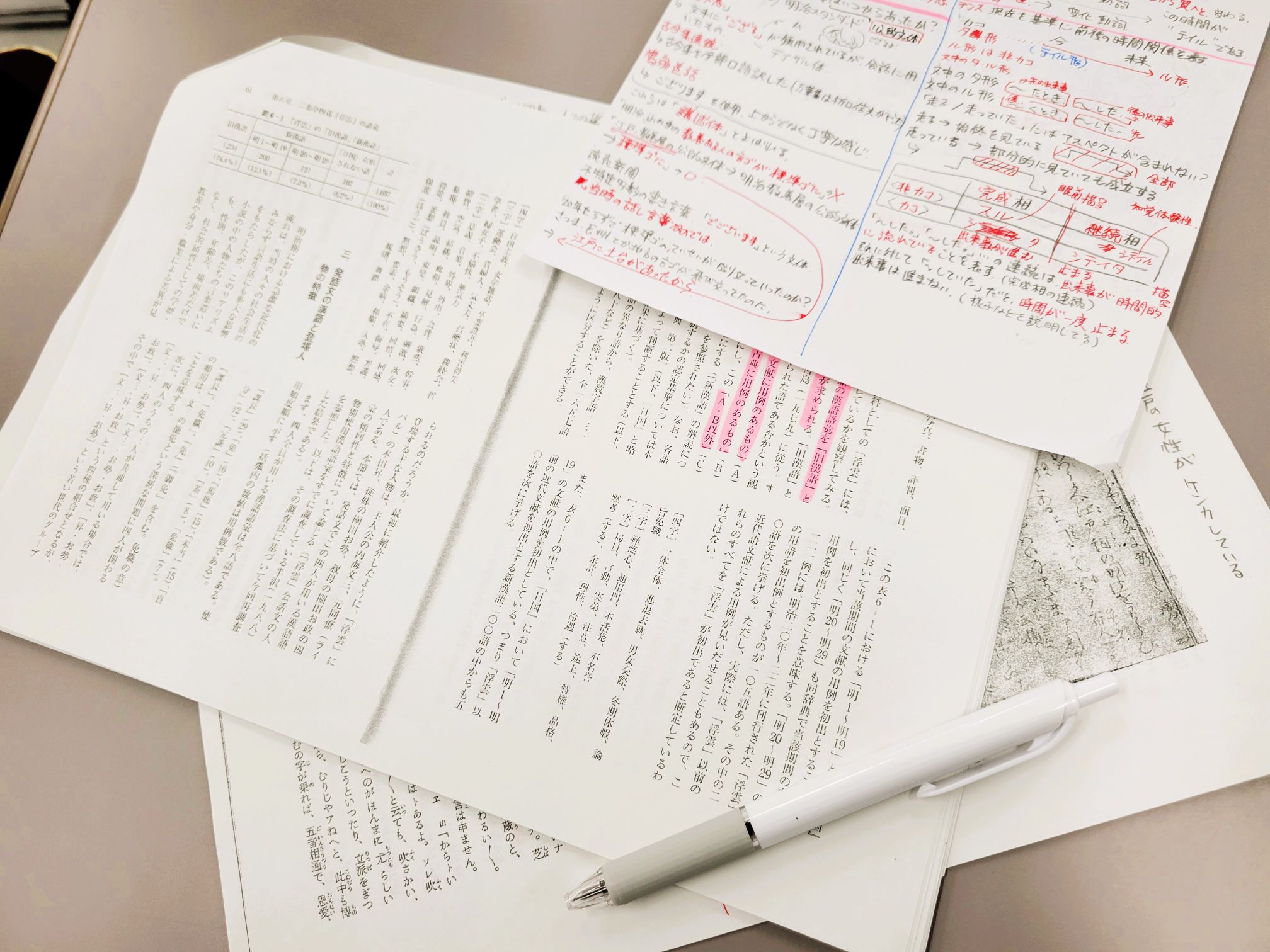

北澤先生の授業で主に取り上げるテーマは、日本文学の改良運動としての「言文一致運動」。文学と言語学を中心に、ことばの力を身に付けていくことを目指している日本文学科にピッタリの集中講義となっています。

北澤先生によると、社会の大変革期であったと同時に、日本語の激動期でもあるのが明治時代。日本語を近代化することが求められる中、国家の言語政策としても「標準語」と国定教科書の制定の機運も高まりつつありました。さらに、明治時代には、情報伝達の媒体として活字メディアでは大新聞と小新聞が読者を増やし、演説の隆盛も見られ、あわせて、大衆芸能では落語や講談も流行していきます。こうした音声原産の言説が、当時開発された速記術を介して活字化されて流布されていた実態もあり、そこから文体の異体が生み出されていきました。このように近代以前の言語規範が、口語体、談話体、言文一致体という新しい衝撃によって人々の意識を変えていく過程を追いかけることがこの授業のテーマです。

授業では、文学作品に原文一致をと入り入れた二葉亭四迷や、原文一致の完成者でもある夏目漱石の作品も取り上げていただきました。ふだんの「文学」の授業で作品研究の対象にしている作家について、言語という観点から改めて見つめ直すことができ、学生たちの知的好奇心も大いに刺激されている様子でした。

日本文化学科では、現代はもちろん、近代、そして古代にまで遡って、文学と言語学の相関を深く学べます。

文学と言葉の関係に興味がある皆さんはぜひ日本文化学科で一緒に学びましょう!

サークル活動で創作にいそしんだり、図書館で将来の進路に役立つ勉強をしたり、、8月末からは日本文化学科が開講する集中講義を受講する学生も多数います。

集中講義とは、前期・後期の期間と同じような全15回の授業を、1週間に1回ではなく、午前午後と連続して授業を行い、4日間ほどの集中形式で行う講義のことを指します。

夏や休み期間を利用し、ふだんの授業では受講できない、県外の著名な先生をお招きして、日本文化学科のカリキュラムで学ぶ言語学・文学などをさらに専門的に深める授業を行っていただいています。

8月19日(火)〜8月22日(金)の4日間にかけて開講しているのは「日本文化特別講義Ⅱ」。

講師を担当していただいているのは、東京学芸大学名誉教授の北澤尚(たかし)先生。日本文化学科で多文化間コミュニケーションコースの授業やゼミを担当している劉淼先生がコーディネートをしています。

北澤先生の授業で主に取り上げるテーマは、日本文学の改良運動としての「言文一致運動」。文学と言語学を中心に、ことばの力を身に付けていくことを目指している日本文学科にピッタリの集中講義となっています。

北澤先生によると、社会の大変革期であったと同時に、日本語の激動期でもあるのが明治時代。日本語を近代化することが求められる中、国家の言語政策としても「標準語」と国定教科書の制定の機運も高まりつつありました。さらに、明治時代には、情報伝達の媒体として活字メディアでは大新聞と小新聞が読者を増やし、演説の隆盛も見られ、あわせて、大衆芸能では落語や講談も流行していきます。こうした音声原産の言説が、当時開発された速記術を介して活字化されて流布されていた実態もあり、そこから文体の異体が生み出されていきました。このように近代以前の言語規範が、口語体、談話体、言文一致体という新しい衝撃によって人々の意識を変えていく過程を追いかけることがこの授業のテーマです。

授業では、文学作品に原文一致をと入り入れた二葉亭四迷や、原文一致の完成者でもある夏目漱石の作品も取り上げていただきました。ふだんの「文学」の授業で作品研究の対象にしている作家について、言語という観点から改めて見つめ直すことができ、学生たちの知的好奇心も大いに刺激されている様子でした。

日本文化学科では、現代はもちろん、近代、そして古代にまで遡って、文学と言語学の相関を深く学べます。

文学と言葉の関係に興味がある皆さんはぜひ日本文化学科で一緒に学びましょう!