【1年生向け学生支援室ガイダンスを行いました!】

1年生、頑張ってます!

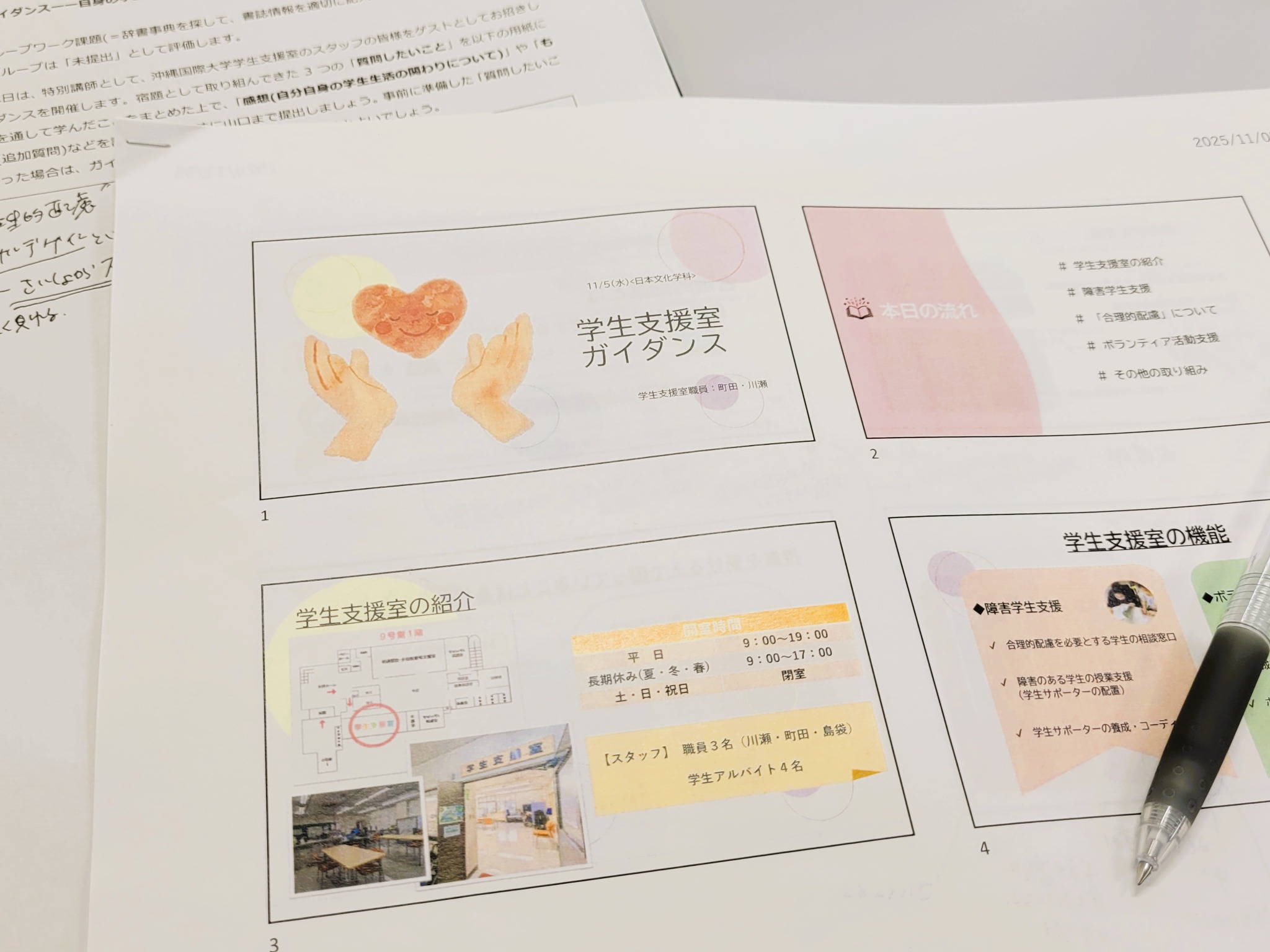

2025年11月5日、1年生必修科目「リテラシー入門Ⅱ」の合同授業として、村上陽子先生のコーディネートの下で、学生支援室のはたらきについて学ぶガイダンスを行いました。

学生支援室のスタッフ2名をゲスト講師としてお招きして、①障害者学習支援、②ボランティア活動支援、という2つのはたらきについてのレクチャーをしていただきました。

学生支援室は学生たちの大学生活におけるさまざまな困りごとを、「合理的配慮」をキーワードとして、授業担当者との建設的な対話を通した調整を行っています。

合理的配慮の目標は、「平等」ではありません。学生ひとり一人の特性を考慮せず、平等にしか対応しない支援は、時には不平等を生み出すこともあります。例えば、フェンス越しに野球を見ている大人と子どもがいる場合、2人に平等に踏み台を1つずつ与えても意味がありません。十分に視野が開けている大人には特に踏み台は必要ありませんが、子どもには2つの踏み台を重ねてあげることで、大人と同じ高さから、野球を観戦することができるようになります。こうした対応は「平等」ではなく「公正」な対応となります。

そしてもう1つ大事なことは、そもそも公正な対応でさえも求めないような環境整備を目指すことです。例えば、フェンスを木の板で作らずに、向こうが透けて見えるようなプラスティックや鉄枠で作ることで、子どもに踏み台を与えることなく、野球の観戦はできるようになります。こうした対応は「ユニバーサルデザイン」の実現によって成り立ちます。

ガイダンスでは、こうした事例をいくつか紹介しながら、合理的配慮とは何か、について理解を深めることができました。

学生支援室には、配慮が必要な学生へのサポートを行う有償ボランティアとして、代筆サポートや、ノートテイク、ビデオ教材などの文字起こしといった活動のコーディネート機能もあります。

学生支援ボランティアは、人間福祉学科の学生が多いということですが、支援を必要としている学生の中には日文の学生もいます。たくさんの学科の学生にボランティア登録をしてほしい、という声かけがあり、学生たちもとても関心を持っている様子でした。

ガイダンスの後は質問の時間もあり、「1年生でもボランティアは可能ですか?」「合理的配慮を行うときに大切にしていることはありますか?」「ボランティアで身に付く力は社会に出ても役に立ちますか?」など、教員や学生たちからの質問に丁寧に答えていただきました。

ガイダンスを通して、これからの4年間の学生生活において、自分自身をサポートしてくれる場としてはもちろん、自分自身がサポートする側としても、学生支援室とつながることの大切さを学ぶことができました。貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。

学生支援室のスタッフ2名をゲスト講師としてお招きして、①障害者学習支援、②ボランティア活動支援、という2つのはたらきについてのレクチャーをしていただきました。

学生支援室は学生たちの大学生活におけるさまざまな困りごとを、「合理的配慮」をキーワードとして、授業担当者との建設的な対話を通した調整を行っています。

合理的配慮の目標は、「平等」ではありません。学生ひとり一人の特性を考慮せず、平等にしか対応しない支援は、時には不平等を生み出すこともあります。例えば、フェンス越しに野球を見ている大人と子どもがいる場合、2人に平等に踏み台を1つずつ与えても意味がありません。十分に視野が開けている大人には特に踏み台は必要ありませんが、子どもには2つの踏み台を重ねてあげることで、大人と同じ高さから、野球を観戦することができるようになります。こうした対応は「平等」ではなく「公正」な対応となります。

そしてもう1つ大事なことは、そもそも公正な対応でさえも求めないような環境整備を目指すことです。例えば、フェンスを木の板で作らずに、向こうが透けて見えるようなプラスティックや鉄枠で作ることで、子どもに踏み台を与えることなく、野球の観戦はできるようになります。こうした対応は「ユニバーサルデザイン」の実現によって成り立ちます。

ガイダンスでは、こうした事例をいくつか紹介しながら、合理的配慮とは何か、について理解を深めることができました。

学生支援室には、配慮が必要な学生へのサポートを行う有償ボランティアとして、代筆サポートや、ノートテイク、ビデオ教材などの文字起こしといった活動のコーディネート機能もあります。

学生支援ボランティアは、人間福祉学科の学生が多いということですが、支援を必要としている学生の中には日文の学生もいます。たくさんの学科の学生にボランティア登録をしてほしい、という声かけがあり、学生たちもとても関心を持っている様子でした。

ガイダンスの後は質問の時間もあり、「1年生でもボランティアは可能ですか?」「合理的配慮を行うときに大切にしていることはありますか?」「ボランティアで身に付く力は社会に出ても役に立ちますか?」など、教員や学生たちからの質問に丁寧に答えていただきました。

ガイダンスを通して、これからの4年間の学生生活において、自分自身をサポートしてくれる場としてはもちろん、自分自身がサポートする側としても、学生支援室とつながることの大切さを学ぶことができました。貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。