オトコとオンナの深い溝

先生もがんばっています

こんにちは!6月は蒸し暑い日が続きますね。こんな日が続くと、お休みはついクーラーの効いた自室でダラダラしてしまいがちですが…どうせクーラーに当たるなら、ちょっとためになる場所に出かけてみませんか?

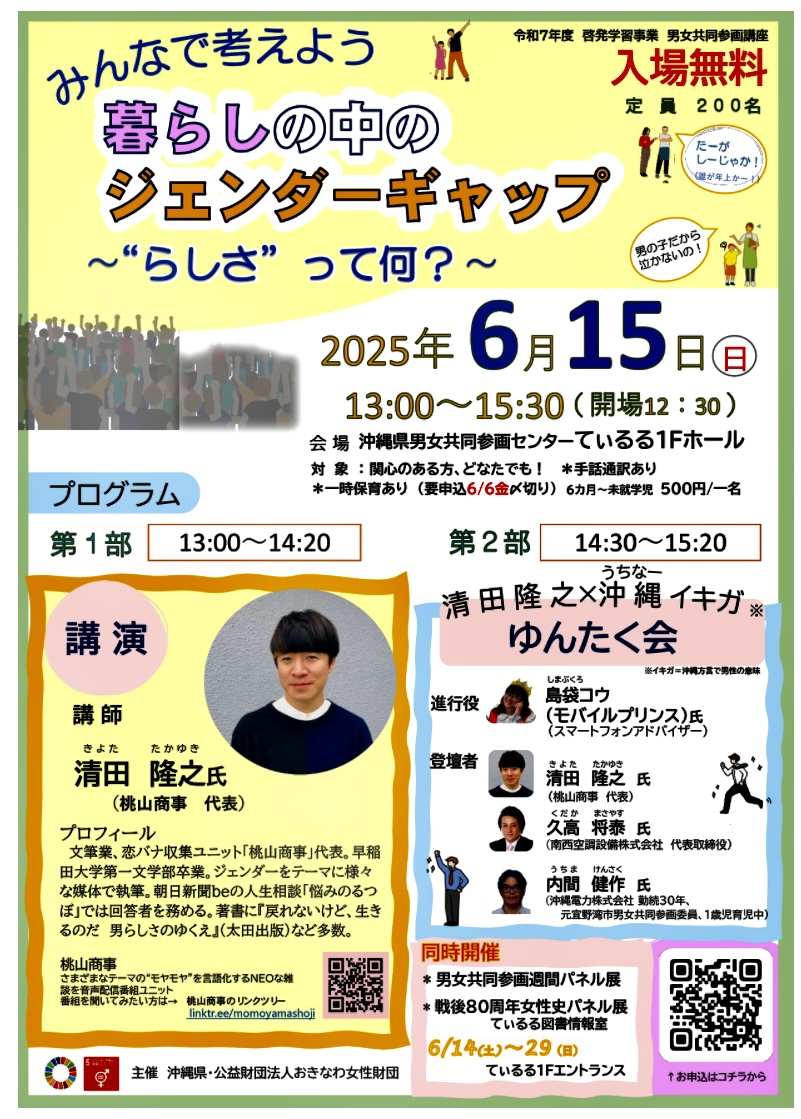

先日の日曜日、私は沖縄県男女共同参画センターで行われた講演会に参加してきました。テーマは「みんなで考えよう 暮らしの中のジェンダーギャップ〜“らしさ”って何?〜」。

ジェンダーとは、生まれつきの体を元に「性別」という意味づけをし、社会的に割り振られた性別役割などを指します。では「ジェンダーギャップ」ってなんでしょうね。ニュースなんかで「日本のジェンダーギャップ指数は先進国最下位」などというときは、男女の社会的格差を指すことが多いようですが、この講演会では「男女の意識格差、すれ違い」というような意味合いでした。講師は清田隆之さん。恋愛相談を収集する恋バナユニット「桃山商事」を主宰して、恋愛とジェンダーをテーマに執筆活動をなさっています。今回は、男女の語るモヤモヤを分析して、男性ジェンダーについて話してくださいました。

近代社会では、社会全体が「公(オフィシャル)は男性の領域、私(プライベート)は女性の領域」と分けて考えられています。いわゆる「男は仕事、女は家庭」というヤツですね。そして、近代社会は産業社会でもあるので、公(オフィシャル)は生産の場/儲ける場として重要視され、私(プライベート)はカネにならない休憩の場として軽視されがち。この考え方が、男女の権力差につながっています。(家庭だって大事なのにね!)

近代社会では、この性別役割分業に沿って、男性は男性らしく/女性は女性らしくと、違いがつくように教育されます。男の子は強く戦闘的に、女の子は優しく受容的に。発想の仕方、価値観、ものの感じ方、行動パターン、もはやお互い外国人のように違う文化を仕込まれると言ってもいいでしょう。子供の頃を振り返って思い当たること、たくさんあるのではないでしょうか。

清田さんの分析してくれた男女のモヤモヤ行き違い…これ、私にはまさに異文化摩擦と同じように思えました。お互いが、それぞれの価値観に基づいて、それぞれに違うコミュニケーション方法で「よかれと思って」接するのに、勘違い・期待はずれの連発。おまけに背後に権力関係があるからさらに疑心暗鬼になってすれ違い、「そんなつもりじゃない」のに女性を傷つけてしまう。女性からしたら、「男は余計なことしかしないし、いい加減で、気持ちを分かち合うこともできないし、態度が攻めてて怖い」。男性からしたら、「女は無駄なことで文句を垂れて、頑張りもしないで、弱さを振り回して細かいことで泣き言ばかり言うから、ずるい。具体的にどうしろって言うんだ?」。SNSでは、もう男島と女島に分かれて住んだほうがいいんじゃない?と言いたくなるような議論が飛び交っています。

いっそお互い別の生物だと思って完璧な理解を期待しすぎないのも一つの解決策かもしれませんが(そうやって成り立っている夫婦はたくさんいます笑)、異性なんてそこいら中にいて、日常的に無数の付き合いがあるわけですから一方的な「女嫌い」「男嫌い」はいささか不便。一応、同じ人間として言葉で「そこそこ」わかりあう必要があります。

そんな時に役に立つんじゃないかな、と思ったのが、「アサーティブ・コミュニケーション」の考え方。相手との違いを尊重しながら自己主張するスキルのことで、私の記憶では、女性が男性に対して不平等で不快な関係を改善するスキルとして1990年代前半ごろのフェミニズムでよく紹介されていました。今では、だいぶ浸透して、職場で多様なスタッフの間を調整する技法としても注目されているようです。

アサーティブ・コミュニケーションは、対等な態度で、自分の気持ちに誠実・率直に主張し、自分の発言や行動の結果は自分で責任を持つ、というのが基本ルール。そうすると、威張ったり僻んだり嘘で相手をコントロールするようなコミュニケーションよりも「違い」を大事にすることができます。何より、すっきり気持ち良く過ごせそうですよね。さらに、相手との文化の違いを面白がれれば完璧!多様性をストレスに感じずハッピーに暮らせます。

とはいえ、アサーティブ・コミュニケーションの辛いところは、相手が同じ態度で耳を傾けてくれないと成り立たないこと。現実の男女の関係性には権力格差があり、そこにこだわって耳を傾けない人もいるかもしれません。自分の都合の良いように聞き流したり、曲解するケースもあるでしょう。でも、アサーティブに主張してみれば意外と穏やかに話が進むケースも確かにあるのです。経験上、ですけど。

社会文化学科では、「ジェンダー論」や「国際社会学」といった科目で多様性(ダイバーシティ)社会について考えています。講義と各学生さんの考察を行き来・共有しながら、男と女とさまざまなジェンダー、さまざまなセクシャリティ、さまざまな国の文化が交錯する現代を少しでもハッピーに生き抜けるような知恵が生まれたらいいなと思っています。

(崎濱佳代:社会学)

先日の日曜日、私は沖縄県男女共同参画センターで行われた講演会に参加してきました。テーマは「みんなで考えよう 暮らしの中のジェンダーギャップ〜“らしさ”って何?〜」。

ジェンダーとは、生まれつきの体を元に「性別」という意味づけをし、社会的に割り振られた性別役割などを指します。では「ジェンダーギャップ」ってなんでしょうね。ニュースなんかで「日本のジェンダーギャップ指数は先進国最下位」などというときは、男女の社会的格差を指すことが多いようですが、この講演会では「男女の意識格差、すれ違い」というような意味合いでした。講師は清田隆之さん。恋愛相談を収集する恋バナユニット「桃山商事」を主宰して、恋愛とジェンダーをテーマに執筆活動をなさっています。今回は、男女の語るモヤモヤを分析して、男性ジェンダーについて話してくださいました。

近代社会では、社会全体が「公(オフィシャル)は男性の領域、私(プライベート)は女性の領域」と分けて考えられています。いわゆる「男は仕事、女は家庭」というヤツですね。そして、近代社会は産業社会でもあるので、公(オフィシャル)は生産の場/儲ける場として重要視され、私(プライベート)はカネにならない休憩の場として軽視されがち。この考え方が、男女の権力差につながっています。(家庭だって大事なのにね!)

近代社会では、この性別役割分業に沿って、男性は男性らしく/女性は女性らしくと、違いがつくように教育されます。男の子は強く戦闘的に、女の子は優しく受容的に。発想の仕方、価値観、ものの感じ方、行動パターン、もはやお互い外国人のように違う文化を仕込まれると言ってもいいでしょう。子供の頃を振り返って思い当たること、たくさんあるのではないでしょうか。

清田さんの分析してくれた男女のモヤモヤ行き違い…これ、私にはまさに異文化摩擦と同じように思えました。お互いが、それぞれの価値観に基づいて、それぞれに違うコミュニケーション方法で「よかれと思って」接するのに、勘違い・期待はずれの連発。おまけに背後に権力関係があるからさらに疑心暗鬼になってすれ違い、「そんなつもりじゃない」のに女性を傷つけてしまう。女性からしたら、「男は余計なことしかしないし、いい加減で、気持ちを分かち合うこともできないし、態度が攻めてて怖い」。男性からしたら、「女は無駄なことで文句を垂れて、頑張りもしないで、弱さを振り回して細かいことで泣き言ばかり言うから、ずるい。具体的にどうしろって言うんだ?」。SNSでは、もう男島と女島に分かれて住んだほうがいいんじゃない?と言いたくなるような議論が飛び交っています。

いっそお互い別の生物だと思って完璧な理解を期待しすぎないのも一つの解決策かもしれませんが(そうやって成り立っている夫婦はたくさんいます笑)、異性なんてそこいら中にいて、日常的に無数の付き合いがあるわけですから一方的な「女嫌い」「男嫌い」はいささか不便。一応、同じ人間として言葉で「そこそこ」わかりあう必要があります。

そんな時に役に立つんじゃないかな、と思ったのが、「アサーティブ・コミュニケーション」の考え方。相手との違いを尊重しながら自己主張するスキルのことで、私の記憶では、女性が男性に対して不平等で不快な関係を改善するスキルとして1990年代前半ごろのフェミニズムでよく紹介されていました。今では、だいぶ浸透して、職場で多様なスタッフの間を調整する技法としても注目されているようです。

アサーティブ・コミュニケーションは、対等な態度で、自分の気持ちに誠実・率直に主張し、自分の発言や行動の結果は自分で責任を持つ、というのが基本ルール。そうすると、威張ったり僻んだり嘘で相手をコントロールするようなコミュニケーションよりも「違い」を大事にすることができます。何より、すっきり気持ち良く過ごせそうですよね。さらに、相手との文化の違いを面白がれれば完璧!多様性をストレスに感じずハッピーに暮らせます。

とはいえ、アサーティブ・コミュニケーションの辛いところは、相手が同じ態度で耳を傾けてくれないと成り立たないこと。現実の男女の関係性には権力格差があり、そこにこだわって耳を傾けない人もいるかもしれません。自分の都合の良いように聞き流したり、曲解するケースもあるでしょう。でも、アサーティブに主張してみれば意外と穏やかに話が進むケースも確かにあるのです。経験上、ですけど。

社会文化学科では、「ジェンダー論」や「国際社会学」といった科目で多様性(ダイバーシティ)社会について考えています。講義と各学生さんの考察を行き来・共有しながら、男と女とさまざまなジェンダー、さまざまなセクシャリティ、さまざまな国の文化が交錯する現代を少しでもハッピーに生き抜けるような知恵が生まれたらいいなと思っています。

(崎濱佳代:社会学)