【日文国語科教職課程恒例行事、春合宿を4年ぶりに開催しました!】

国語科教職課程通信

日文教職の恒例行事である春季合宿。コロナ禍でなかなか開催できない状況が続いていたのですが、2024年3月、4年ぶりに実施することができました。

今年度は、名護青少年の家で令和6年3月6日〜3月8日まで、2泊3日を過ごしました。

参加した3年生からレポートが届きましたのでご紹介します。

ーーーーーーーーーー

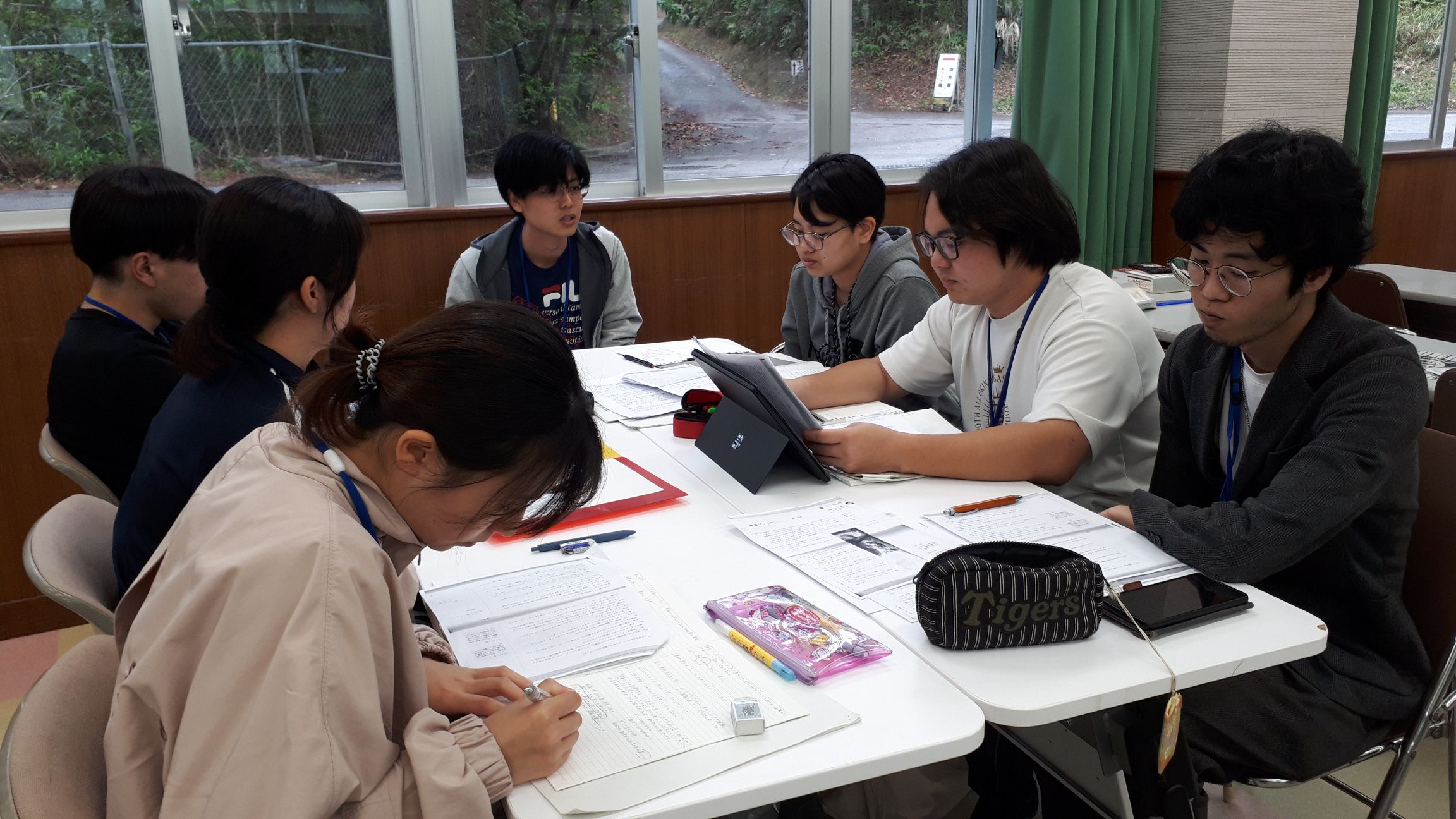

この合宿は1年次から4年次までが参加し、国語科教員を目指す上での知識を深め、意識を高めること、そして、団体行動を通して、協調性や社会性を養い自主的に行動することを研修目的としています。

その中でも、4年次は、教育実習及びこれまでの教職課程で培ってきたものを後輩へと伝え、自己の歩みを確認すること。3年次は、後輩との交流や指導において実践的な指導力を養い、これまで培ってきた国語科教育の知識を発展・深化させること。2年次は、合宿の運営を通して自己の向上を目指し、これからの教職課程に向け国語科教育の知識を蓄えること。1年次は、合宿を通して同学年や他学年と交流し、他者の視点や意見に触れ、自己の視点や意見を比較検討する力を養い、自ら行動する姿勢を養うこと、を研修目標に掲げています。

教材研究説明会では、先生方より、「勉強の世界に先輩・後輩はありません。勉強の世界は自由で平等であるため、年齢関係なく、遠慮せず取り組みましょう」とのお言葉を頂きました。

今年度の春季合宿の目標は、【与えられた教材の教材研究を行い「発問」を1つ作る】でした。3年生が与えられた教材に対して事前に素材研究を行い、それをもとに班で深い学びにつながる問いづくりを進めました。

今年度は、合計10班で班が構成され、「シンシュン」「幸福について」「鏡」「水の東西」「平家物語」「源氏物語」の6教材で、3年次を中心に、班ごとに教材研究会を合計3回行いました。

私が担当した教材は「平家物語」でした。

第1回目の教材研究会(1日目)では、まず素材研究とは何なのか?教材研究とは何なのか?を先輩方から伝授して頂きました。次に、祇園精舎の鐘の声から始まり敦盛の最期まで、素材研究の一環として品詞分解を行いました。本文で使用されている表現などを踏まえ、教科書に記載されている訳が本文と照らし合わせて正しいのか、その訳のままでいいのか、を品詞分解をしながら、班のメンバーと話し合いました。

第2回目の教材研究会(1日目)では、平家物語は祇園精舎の鐘の声から敦盛の最期まで品詞分解の必要のあるページが7ページと多くあったため、第1回目の教材研究会と同様、品詞分解を中心に行いました。辞書が数個しか用意できていなかったために思ったよりも品詞分解に時間が取られてしまい、語句を調べる際にはやはり電子辞書などを準備する必要があると大きく反省しました。

第3回目の教材研究会(2日目)でも、主に品詞分解を行いました。その次に、どのような生徒を想定しているのか?全何時間構成なのか?を考えました。年間指導計画を確認し、平家物語は全5時間構成であること、生徒像を小学校高学年から古典に触れる機会があり親しみをもっている、として発問を考えました。「祇園精舎の鐘の声と敦盛の最期を一緒の単元で掲載しているのはなぜか」や「祇園精舎の鐘の声の後に敦盛の最期を掲載した理由とは」、「敦盛の死がどのような意味を持つのか」など、様々な発問が出ました。

教材研究まとめ(2日目)では、最終的に私たちの班は、「小学校高学年から古典に触れる機会があり親しみをもっている」生徒像にし、「『後の御孝養をこそつかまつり候はめ。』と直実が言ったのはなぜか」を発問としました。また、発問を「第4時間目」に想定し、翌日の教材研究報告会に挑みました。

2日目には、伊江村立伊江中学校校長の伊波寿光先生をお招きして、「学級経営」に関するワークショップ『学級経営の極意に学ぶ―あたたかい学級づくりを目指して―』が開かれました。学級経営の極意に学び、あたたかい関係を築く学級開きの実践力を身につけることを目的に、クラスの絆を築く学級通信の作り方や、学級目標の立て方を教えて頂いたり、朝の会・帰りの会の疑似体験などもさせて頂きました。ワークショップが進むにつれ、中学生時代の記憶が鮮明に蘇り、生徒の立場から教師の視点で学校を振り返るいい経験になりました。なかでも、三者面談で保護者に書いていただく「自子紹介」はとても新鮮でした。学校生活だけでは気づけない、家庭での生徒の良い一面を知ることができ、教員と保護者が共に協力して子どもを伸ばしていく方法の一つを学ぶことができました。私が教員になった際には、ぜひ参考にさせて頂きたいと思いました。 伊波先生、お忙しい中、素敵なご講演とワークショップを本当に有難うございました。

3日目の教材研究報告会では、春季合宿の集大成を共有するため、各班前に立ち、作った発問等の発表と質疑応答を行いました。

各班、心情の変化を捉えさせたい、読みの交流を促すために山場の部分に着目させたい、読みのアナーキーにならないよう登場人物の体験を踏まえさせたい、など様々な問いの意図が挙げられていました。 また、質疑応答では全構成時間のうち各時間ではどのような活動を想定しているのか、言語活動としてどのようなものを想定しているのかなど、専門的な視点からの指摘が4年次からありました。

教材研究報告会を行い、ただ問いを作るだけでは何の意味も成さず、問いの意図や授業内での想定している活動を踏まえて作成する必要があるのだと学びました。また、発問を作る上でやはり素材研究や教材研究は重要なのだと気づきました。発問にも、相応しい発問と相応しくない発問があり、それをしっかり見極める必要があると感じました。 教職課程の他の行事でも言われますが、報告会の中で、田場先生が、教師は自分で読んで自分で解釈し、教師が自身で取捨選択をする、だから教育権がある。と仰っていました。とても胸に響きましたし、学び続ける姿勢がやはり大切だと改めて実感をしました。

コロナ後4年ぶりの合宿は、他学年との深い交流としては初めての機会。先輩・後輩と切磋琢磨しながら一つの教材に向き合う、いい機会になりました。これまで活動が制限されてきましたが、1年生には初年度から合宿を体験させることが出来て非常に嬉しく思います。日文教職の縦の繋がりの素晴らしさと大切さを改めて実感しました。来年は、私自身4年生として教材研究を指導する立場になります。レベルアップした姿を見せられるように、今後も教職課程の学びを頑張りたいと思います。

今年度は、名護青少年の家で令和6年3月6日〜3月8日まで、2泊3日を過ごしました。

参加した3年生からレポートが届きましたのでご紹介します。

ーーーーーーーーーー

この合宿は1年次から4年次までが参加し、国語科教員を目指す上での知識を深め、意識を高めること、そして、団体行動を通して、協調性や社会性を養い自主的に行動することを研修目的としています。

その中でも、4年次は、教育実習及びこれまでの教職課程で培ってきたものを後輩へと伝え、自己の歩みを確認すること。3年次は、後輩との交流や指導において実践的な指導力を養い、これまで培ってきた国語科教育の知識を発展・深化させること。2年次は、合宿の運営を通して自己の向上を目指し、これからの教職課程に向け国語科教育の知識を蓄えること。1年次は、合宿を通して同学年や他学年と交流し、他者の視点や意見に触れ、自己の視点や意見を比較検討する力を養い、自ら行動する姿勢を養うこと、を研修目標に掲げています。

教材研究説明会では、先生方より、「勉強の世界に先輩・後輩はありません。勉強の世界は自由で平等であるため、年齢関係なく、遠慮せず取り組みましょう」とのお言葉を頂きました。

今年度の春季合宿の目標は、【与えられた教材の教材研究を行い「発問」を1つ作る】でした。3年生が与えられた教材に対して事前に素材研究を行い、それをもとに班で深い学びにつながる問いづくりを進めました。

今年度は、合計10班で班が構成され、「シンシュン」「幸福について」「鏡」「水の東西」「平家物語」「源氏物語」の6教材で、3年次を中心に、班ごとに教材研究会を合計3回行いました。

私が担当した教材は「平家物語」でした。

第1回目の教材研究会(1日目)では、まず素材研究とは何なのか?教材研究とは何なのか?を先輩方から伝授して頂きました。次に、祇園精舎の鐘の声から始まり敦盛の最期まで、素材研究の一環として品詞分解を行いました。本文で使用されている表現などを踏まえ、教科書に記載されている訳が本文と照らし合わせて正しいのか、その訳のままでいいのか、を品詞分解をしながら、班のメンバーと話し合いました。

第2回目の教材研究会(1日目)では、平家物語は祇園精舎の鐘の声から敦盛の最期まで品詞分解の必要のあるページが7ページと多くあったため、第1回目の教材研究会と同様、品詞分解を中心に行いました。辞書が数個しか用意できていなかったために思ったよりも品詞分解に時間が取られてしまい、語句を調べる際にはやはり電子辞書などを準備する必要があると大きく反省しました。

第3回目の教材研究会(2日目)でも、主に品詞分解を行いました。その次に、どのような生徒を想定しているのか?全何時間構成なのか?を考えました。年間指導計画を確認し、平家物語は全5時間構成であること、生徒像を小学校高学年から古典に触れる機会があり親しみをもっている、として発問を考えました。「祇園精舎の鐘の声と敦盛の最期を一緒の単元で掲載しているのはなぜか」や「祇園精舎の鐘の声の後に敦盛の最期を掲載した理由とは」、「敦盛の死がどのような意味を持つのか」など、様々な発問が出ました。

教材研究まとめ(2日目)では、最終的に私たちの班は、「小学校高学年から古典に触れる機会があり親しみをもっている」生徒像にし、「『後の御孝養をこそつかまつり候はめ。』と直実が言ったのはなぜか」を発問としました。また、発問を「第4時間目」に想定し、翌日の教材研究報告会に挑みました。

2日目には、伊江村立伊江中学校校長の伊波寿光先生をお招きして、「学級経営」に関するワークショップ『学級経営の極意に学ぶ―あたたかい学級づくりを目指して―』が開かれました。学級経営の極意に学び、あたたかい関係を築く学級開きの実践力を身につけることを目的に、クラスの絆を築く学級通信の作り方や、学級目標の立て方を教えて頂いたり、朝の会・帰りの会の疑似体験などもさせて頂きました。ワークショップが進むにつれ、中学生時代の記憶が鮮明に蘇り、生徒の立場から教師の視点で学校を振り返るいい経験になりました。なかでも、三者面談で保護者に書いていただく「自子紹介」はとても新鮮でした。学校生活だけでは気づけない、家庭での生徒の良い一面を知ることができ、教員と保護者が共に協力して子どもを伸ばしていく方法の一つを学ぶことができました。私が教員になった際には、ぜひ参考にさせて頂きたいと思いました。 伊波先生、お忙しい中、素敵なご講演とワークショップを本当に有難うございました。

3日目の教材研究報告会では、春季合宿の集大成を共有するため、各班前に立ち、作った発問等の発表と質疑応答を行いました。

各班、心情の変化を捉えさせたい、読みの交流を促すために山場の部分に着目させたい、読みのアナーキーにならないよう登場人物の体験を踏まえさせたい、など様々な問いの意図が挙げられていました。 また、質疑応答では全構成時間のうち各時間ではどのような活動を想定しているのか、言語活動としてどのようなものを想定しているのかなど、専門的な視点からの指摘が4年次からありました。

教材研究報告会を行い、ただ問いを作るだけでは何の意味も成さず、問いの意図や授業内での想定している活動を踏まえて作成する必要があるのだと学びました。また、発問を作る上でやはり素材研究や教材研究は重要なのだと気づきました。発問にも、相応しい発問と相応しくない発問があり、それをしっかり見極める必要があると感じました。 教職課程の他の行事でも言われますが、報告会の中で、田場先生が、教師は自分で読んで自分で解釈し、教師が自身で取捨選択をする、だから教育権がある。と仰っていました。とても胸に響きましたし、学び続ける姿勢がやはり大切だと改めて実感をしました。

コロナ後4年ぶりの合宿は、他学年との深い交流としては初めての機会。先輩・後輩と切磋琢磨しながら一つの教材に向き合う、いい機会になりました。これまで活動が制限されてきましたが、1年生には初年度から合宿を体験させることが出来て非常に嬉しく思います。日文教職の縦の繋がりの素晴らしさと大切さを改めて実感しました。来年は、私自身4年生として教材研究を指導する立場になります。レベルアップした姿を見せられるように、今後も教職課程の学びを頑張りたいと思います。