【文化情報学研究室でグループディスカッションを行いました! テーマはジェンダー・LGBTQ】

研究室・ゼミナール紹介

日本文化学科では3年生になると、学生一人ひとりの将来目標やの興味関心をベースに、専門領域とからめながら、各自が自由なテーマを設定して「卒業研究」を進めていくための研究室を選択することになっています。

4月中旬から「ゼミナールⅠ・Ⅲ」という、研究室メンバーによるゼミ形式の授業が11の領域でスタートしていて、5月のこの時期は、同じ授業を受ける4年生との交流を目的としたワークが様々な形で行われています。

この日は文化情報学研究室で「グループディスカッション」が行われました。

昨年度の卒業論文集に掲載された2つの論文を事前に読んだ上で、基礎知識をふまえて、当日与えられるテーマについて、4~5人のグループで解決策を提案したり、原因を考えて、ディスカッション後にプレゼンテーションを行う、というワークです。

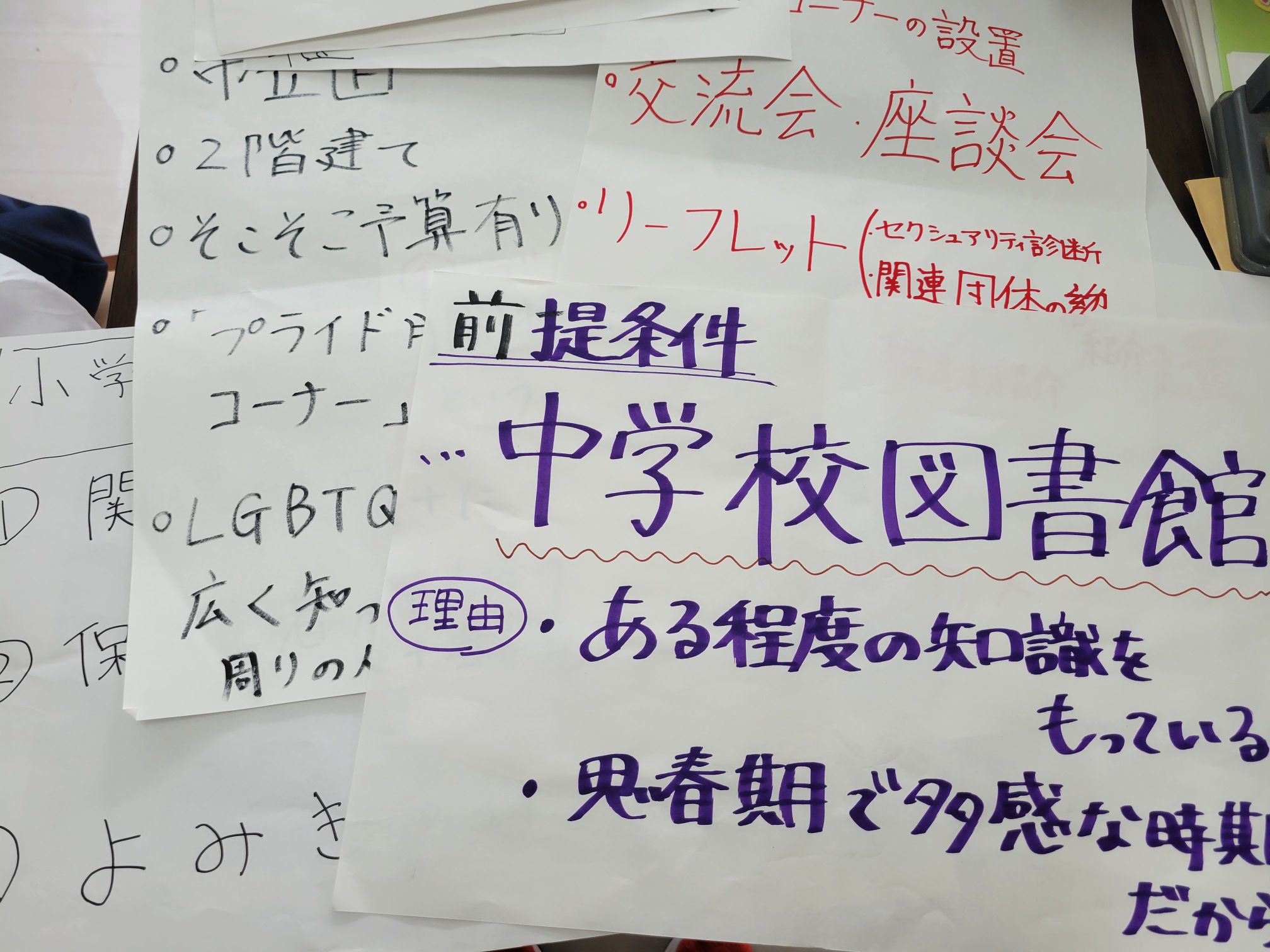

テーマの1つ目は、「6月はLGBTQのプライド月間です。図書館としてどのようなことができるでしょうか? 3つ提案しなさい」(図書館司書採用試験を想定)というもの。

文化情報学研究室には、司書課程を受講しているゼミ生が多いため、資格課程での知識を生かして、図書館にはいろいろな種類があることをふまえて、学校図書館、公共図書館、とそれぞれのグループで館種を設定し、さらに学校図書館については、小学校の図書館について話し合うグループもあれば、中学校の図書館について話し合うグループもありました。

学生たちが提案したのは、①当事者による講演会の開催、②保護者や教員、クラスメイトなど周囲の人たちの理解を高めるためのブックトーク・本の展示、③プライバシー保護を目的とした自由貸出(カウンターでの手続きをせずに自由に持ち出せるようにする)、④楽しみながら知識を高めていく館内クイズラリ―、などのアイディア。

議論の中では、基本的人権を保障するのは「図書館の自由に関する宣言」にも記されている利用者との約束であり、プライド月間にあたる「6月」だけこうした取り組みをすればいいの?、6月以降も継続的に続けていくべきでは?、という疑問をもったグループもありました。

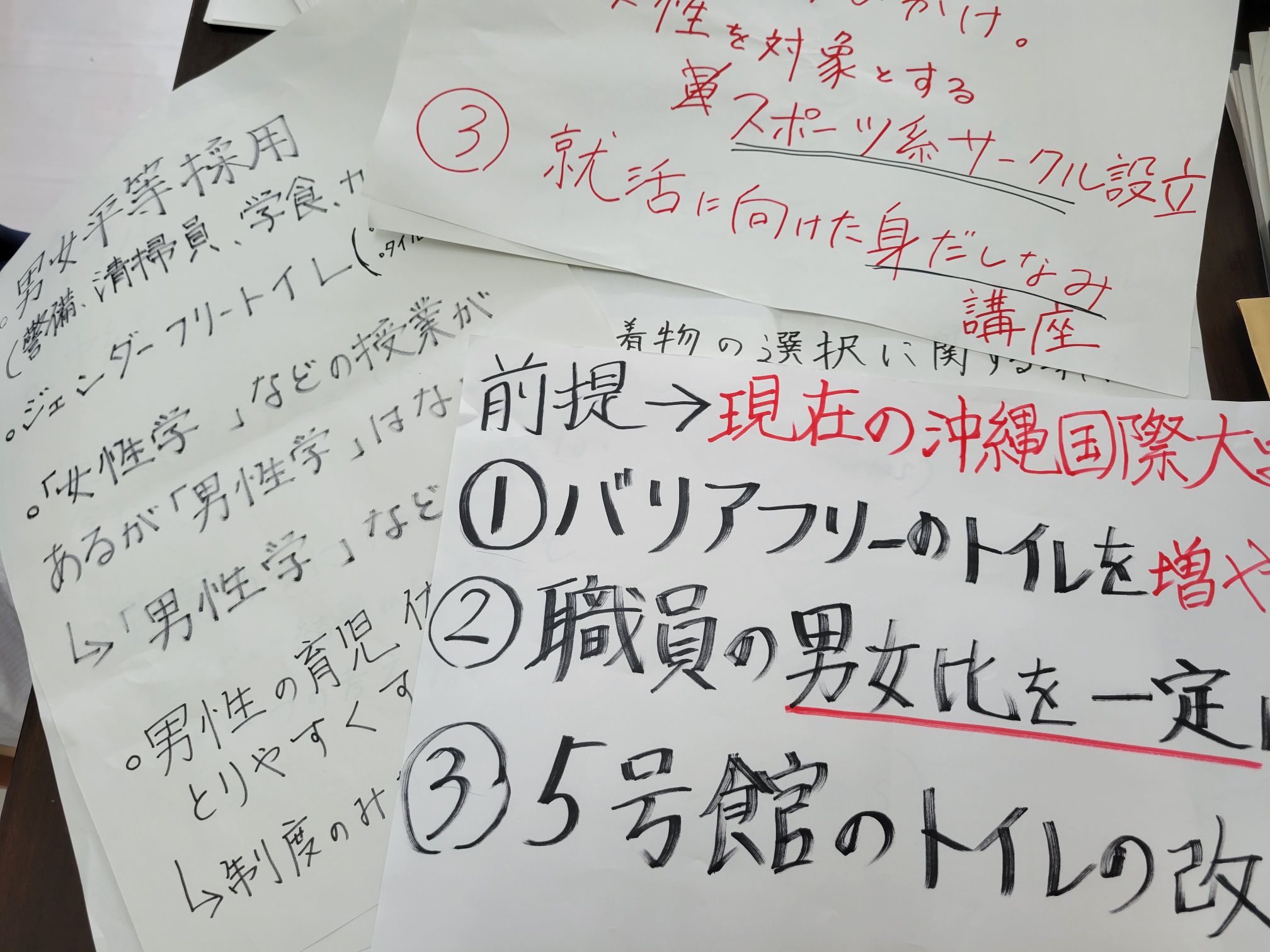

2つ目のテーマは「大学におけるジェンダーフリーを実現するための方法を3つ提案しなさい」というもので、沖縄国際大学職員採用試験を想定したディスカッションを行ってもらいました。

大学生活を送る中で、性別による差別を感じることがないか?、授業やサークル活動、施設などに注目して、様々な角度から話し合いを行いました。

学生たちが提案したアイディアは、①「女性学」のような科目を男性向けにもつくる(男性学?)、②すべてのスポーツクラブを男女で設置する(女性野球部なども)、③授業での学生の呼び名は「さん」に統一する、④学内の様々な職種の男女比を同じにする(警備員、清掃員、カフェ定員、窓口職員など)、⑤トイレの男女差をなくす(男性も恥ずかしいので個室にしてほしい)、といったもの。

学生たちの話し合いの様子を見ていると、「大学生活の中では特に性別で差別されていると感じることはないよね」「男女混合名簿になっているし」「女性だから「ちゃん」とか呼ばれることもないし」という意見が、男女とも多く、沖縄国際大学では日常的にジェンダーフリーがきちんと取り組まれている、という発見もあったようです。

4月にゼミナールの授業がスタートして、3・4年生が一緒にワークを行うのは今回が初めてでしたが、4年生がリードしつつ、3年生も得意を生かしてイラストを描いたり、プレゼンテーションをサポートしたり、とこれから1年間ともに学ぶメンバーとの交流を深めている様子も印象的でした。

文化情報学研究室では、「表現の自由」の観点から、漫画やアニメーション、ドラマ、CM、小説などの様々なメディアの中のジェンダーバイアスを捉えたり、LGBTQの表彰を捉えたり、過去から現代への表現の変化の推移を調べたり、といった研究を行う学生も多く在籍しています。ジェンダーフリー、LGBTQの権利拡大を含む、ポリティカルコレクトネスの視点から研究を行う学生もいます。

今日の学びをきかっけにして、表現の自由について理解を深めていきましょう。

4月中旬から「ゼミナールⅠ・Ⅲ」という、研究室メンバーによるゼミ形式の授業が11の領域でスタートしていて、5月のこの時期は、同じ授業を受ける4年生との交流を目的としたワークが様々な形で行われています。

この日は文化情報学研究室で「グループディスカッション」が行われました。

昨年度の卒業論文集に掲載された2つの論文を事前に読んだ上で、基礎知識をふまえて、当日与えられるテーマについて、4~5人のグループで解決策を提案したり、原因を考えて、ディスカッション後にプレゼンテーションを行う、というワークです。

テーマの1つ目は、「6月はLGBTQのプライド月間です。図書館としてどのようなことができるでしょうか? 3つ提案しなさい」(図書館司書採用試験を想定)というもの。

文化情報学研究室には、司書課程を受講しているゼミ生が多いため、資格課程での知識を生かして、図書館にはいろいろな種類があることをふまえて、学校図書館、公共図書館、とそれぞれのグループで館種を設定し、さらに学校図書館については、小学校の図書館について話し合うグループもあれば、中学校の図書館について話し合うグループもありました。

学生たちが提案したのは、①当事者による講演会の開催、②保護者や教員、クラスメイトなど周囲の人たちの理解を高めるためのブックトーク・本の展示、③プライバシー保護を目的とした自由貸出(カウンターでの手続きをせずに自由に持ち出せるようにする)、④楽しみながら知識を高めていく館内クイズラリ―、などのアイディア。

議論の中では、基本的人権を保障するのは「図書館の自由に関する宣言」にも記されている利用者との約束であり、プライド月間にあたる「6月」だけこうした取り組みをすればいいの?、6月以降も継続的に続けていくべきでは?、という疑問をもったグループもありました。

2つ目のテーマは「大学におけるジェンダーフリーを実現するための方法を3つ提案しなさい」というもので、沖縄国際大学職員採用試験を想定したディスカッションを行ってもらいました。

大学生活を送る中で、性別による差別を感じることがないか?、授業やサークル活動、施設などに注目して、様々な角度から話し合いを行いました。

学生たちが提案したアイディアは、①「女性学」のような科目を男性向けにもつくる(男性学?)、②すべてのスポーツクラブを男女で設置する(女性野球部なども)、③授業での学生の呼び名は「さん」に統一する、④学内の様々な職種の男女比を同じにする(警備員、清掃員、カフェ定員、窓口職員など)、⑤トイレの男女差をなくす(男性も恥ずかしいので個室にしてほしい)、といったもの。

学生たちの話し合いの様子を見ていると、「大学生活の中では特に性別で差別されていると感じることはないよね」「男女混合名簿になっているし」「女性だから「ちゃん」とか呼ばれることもないし」という意見が、男女とも多く、沖縄国際大学では日常的にジェンダーフリーがきちんと取り組まれている、という発見もあったようです。

4月にゼミナールの授業がスタートして、3・4年生が一緒にワークを行うのは今回が初めてでしたが、4年生がリードしつつ、3年生も得意を生かしてイラストを描いたり、プレゼンテーションをサポートしたり、とこれから1年間ともに学ぶメンバーとの交流を深めている様子も印象的でした。

文化情報学研究室では、「表現の自由」の観点から、漫画やアニメーション、ドラマ、CM、小説などの様々なメディアの中のジェンダーバイアスを捉えたり、LGBTQの表彰を捉えたり、過去から現代への表現の変化の推移を調べたり、といった研究を行う学生も多く在籍しています。ジェンダーフリー、LGBTQの権利拡大を含む、ポリティカルコレクトネスの視点から研究を行う学生もいます。

今日の学びをきかっけにして、表現の自由について理解を深めていきましょう。