【学校司書のモデルカリキュラムの授業で<模擬授業>にチャレンジしています!】

図書館司書課程通信

学校図書館で働く専門職である「学校司書」の養成課程(学校司書のモデルカリキュラム)を持つ沖縄国際大学。

モデルカリキュラムの科目であり、日本文化学科の専門科目でもある「学校図書館情報サービス論」という授業では、6月後半より、利用者の情報リテラシーを高めるための授業づくりを目的としたロールプレイに取り組んでいます。

中学3年生のあるクラスで6月上旬から翌年の3月上旬かけて毎週1回行われている、「SDGs」をテーマとした「探究学習」(+ポスター発表)の授業の内、4回分の冒頭20分を学校司書が担当し、探究学習をスムーズに進めるためのガイダンスを行う、というロールプレイにっています。

学校司書が担当するガイダンスのテーマは、

「インターネットよりもなぜ図書館の資料・情報源を使うべきなの?」

「NDCってどんなもの? 資料を探す上でどんなふうに活用できるの?」

「著作権を侵害しないポスターのまとめ方ー引用方法・出典の書き方」

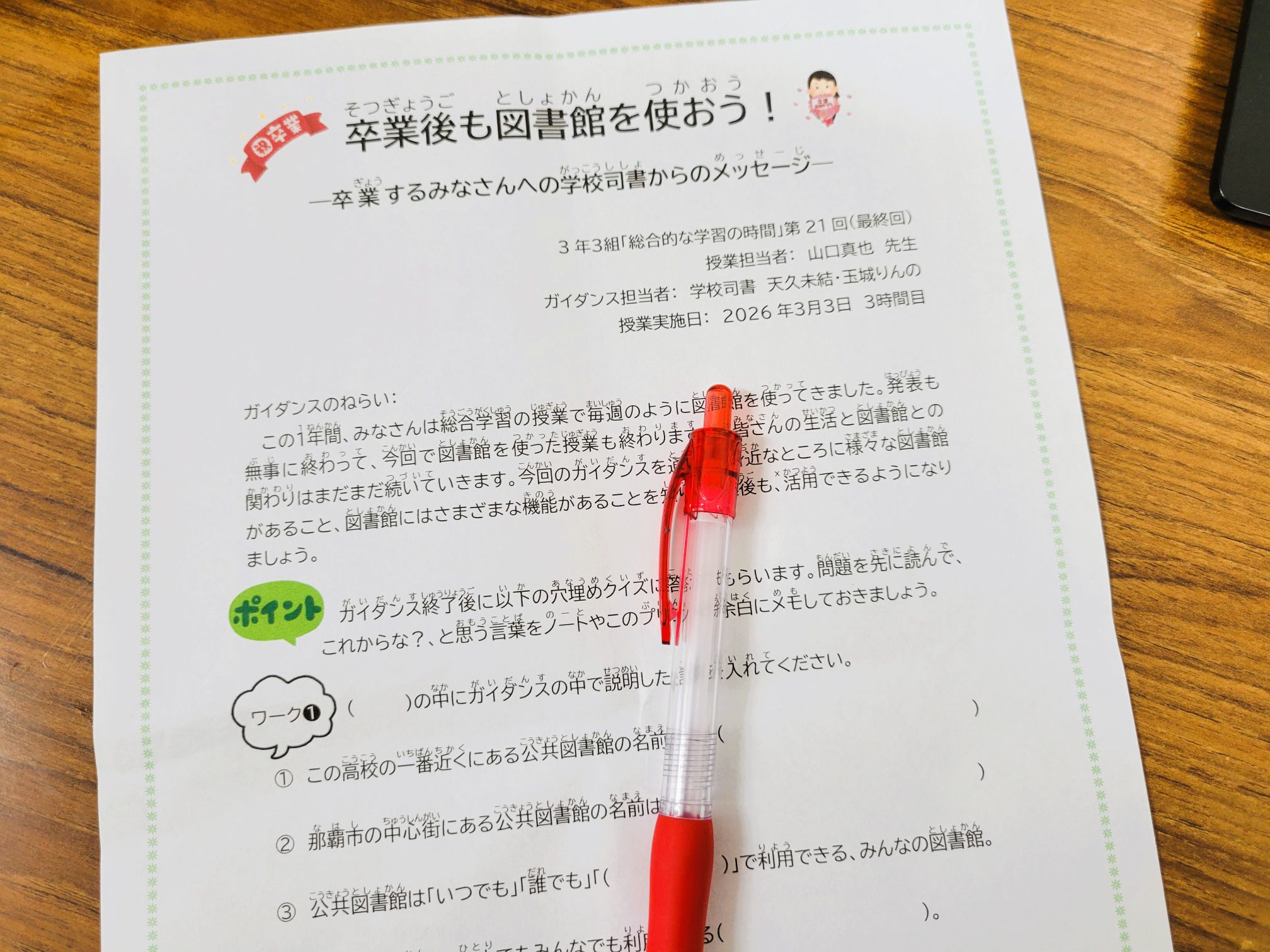

「卒業するみなさんへのメッセージ 卒業後も図書館を利用しよう!」

の4つ。

今年度は受講生がやや少ないということもあり、4つ目のテーマは、昨年度この授業を受講し、現在は授業アシスタントとしてロールプレイ実習のお手伝いをしてくれている4年生2名に、<模範授業>として担当してもらうことになりました。

7月10日に行われた4年生のアシスタントによる模範授業では、卒業を控えた3月という時期を想定して、卒業後、高校に進んだり、就職したりする生徒たちに向けて、それぞれ卒業後の図書館の活用方法をレクチャーしました。

卒業後、就職する生徒には、学校図書館以外にも、誰でも・何時でも・無料で利用できる図書館(公共図書館)があること、ビジネス支援、子育て支援、医療健康情報サービスなど、人生のタイムラインに図書館が常に寄り添ってくれること、進学する生徒には、中学と高校の違いをふまえつつ、クラスになじめない時、家庭や友人関係で悩んだとき、専門的な勉強についていけないとき、経済的に困ったとき、など、入学後に起こりうる課題を解決する場として学校図書館があること、資料提供を通して司書がさまざまな課題のサポートに努めてくれること、などを、利用者とコミュニケーションを取りながら伝えていきました。

モデルカリキュラム受講中の学生たちにとっては、多くが初めての授業づくり。模範授業を通して、プレゼンテーションの方法やワークシートの作り方、発問方法や生徒とのコミュニケーションの取り方などなど、たくさんのことを学ぶことができたようです。

7月末から始まる2週にわたって行われる模擬授業には、受講生以外の司書課程の学生たち(1年生)も生徒役として参加してくれることになっています。司書職を目指す1年生のロールモデルになれるように引き続きがんばりましょう!

モデルカリキュラムの科目であり、日本文化学科の専門科目でもある「学校図書館情報サービス論」という授業では、6月後半より、利用者の情報リテラシーを高めるための授業づくりを目的としたロールプレイに取り組んでいます。

中学3年生のあるクラスで6月上旬から翌年の3月上旬かけて毎週1回行われている、「SDGs」をテーマとした「探究学習」(+ポスター発表)の授業の内、4回分の冒頭20分を学校司書が担当し、探究学習をスムーズに進めるためのガイダンスを行う、というロールプレイにっています。

学校司書が担当するガイダンスのテーマは、

「インターネットよりもなぜ図書館の資料・情報源を使うべきなの?」

「NDCってどんなもの? 資料を探す上でどんなふうに活用できるの?」

「著作権を侵害しないポスターのまとめ方ー引用方法・出典の書き方」

「卒業するみなさんへのメッセージ 卒業後も図書館を利用しよう!」

の4つ。

今年度は受講生がやや少ないということもあり、4つ目のテーマは、昨年度この授業を受講し、現在は授業アシスタントとしてロールプレイ実習のお手伝いをしてくれている4年生2名に、<模範授業>として担当してもらうことになりました。

7月10日に行われた4年生のアシスタントによる模範授業では、卒業を控えた3月という時期を想定して、卒業後、高校に進んだり、就職したりする生徒たちに向けて、それぞれ卒業後の図書館の活用方法をレクチャーしました。

卒業後、就職する生徒には、学校図書館以外にも、誰でも・何時でも・無料で利用できる図書館(公共図書館)があること、ビジネス支援、子育て支援、医療健康情報サービスなど、人生のタイムラインに図書館が常に寄り添ってくれること、進学する生徒には、中学と高校の違いをふまえつつ、クラスになじめない時、家庭や友人関係で悩んだとき、専門的な勉強についていけないとき、経済的に困ったとき、など、入学後に起こりうる課題を解決する場として学校図書館があること、資料提供を通して司書がさまざまな課題のサポートに努めてくれること、などを、利用者とコミュニケーションを取りながら伝えていきました。

モデルカリキュラム受講中の学生たちにとっては、多くが初めての授業づくり。模範授業を通して、プレゼンテーションの方法やワークシートの作り方、発問方法や生徒とのコミュニケーションの取り方などなど、たくさんのことを学ぶことができたようです。

7月末から始まる2週にわたって行われる模擬授業には、受講生以外の司書課程の学生たち(1年生)も生徒役として参加してくれることになっています。司書職を目指す1年生のロールモデルになれるように引き続きがんばりましょう!