【夏のオープンキャンパスを開催しました! 体験講座は「文化研究入門」と「国語の先生になろう」】

入試お得情報!

2025年7月20日、今年度に入って第2回目となる夏のオープンキャンパスが開催されました。

午前中は体験講座と学科紹介を合わせて約100名の来場があり、午後も遅い時間の開催となりましたが、体験講座と学科紹介合計で約50名の来場がありました。

午前と午後、2回に分けて開催された「学科紹介」では、日本文化学科の学びの中心にある「ことば」と「コミュニケーション」との関わりについて、奥山学科長の専門でもあるポライトネス理論を用いて詳しい説明がありました。

「あなたの目の前に<推し>がいたらどうしますか?」と参加者に聞いたところ、「近づいて握手を求める」「自分のことを知ってほしいので声をかける」という回答もあれば、「近づけない」という回答も。奥山先生がさらに「なぜ近づけないの?」と聞いてみると、「私なんかが声をかけるのはもったいないくらい尊い存在だから」「忙しいと思うので、邪魔をするとよくないから」といった声もありました。このように人間は相手を大事に思うほど、近づきたいという欲求(ポジティブフェイス)を抱きながらも、近づきがたいという欲求(ネガティブフェイス)を持つ存在です。人間の心の動きや言葉との関わりを理論化してとらえられるようになることがコミュニケーション論という学問の目的であり、日本文化学科のカリキュラムの面白さでもあるんですね。

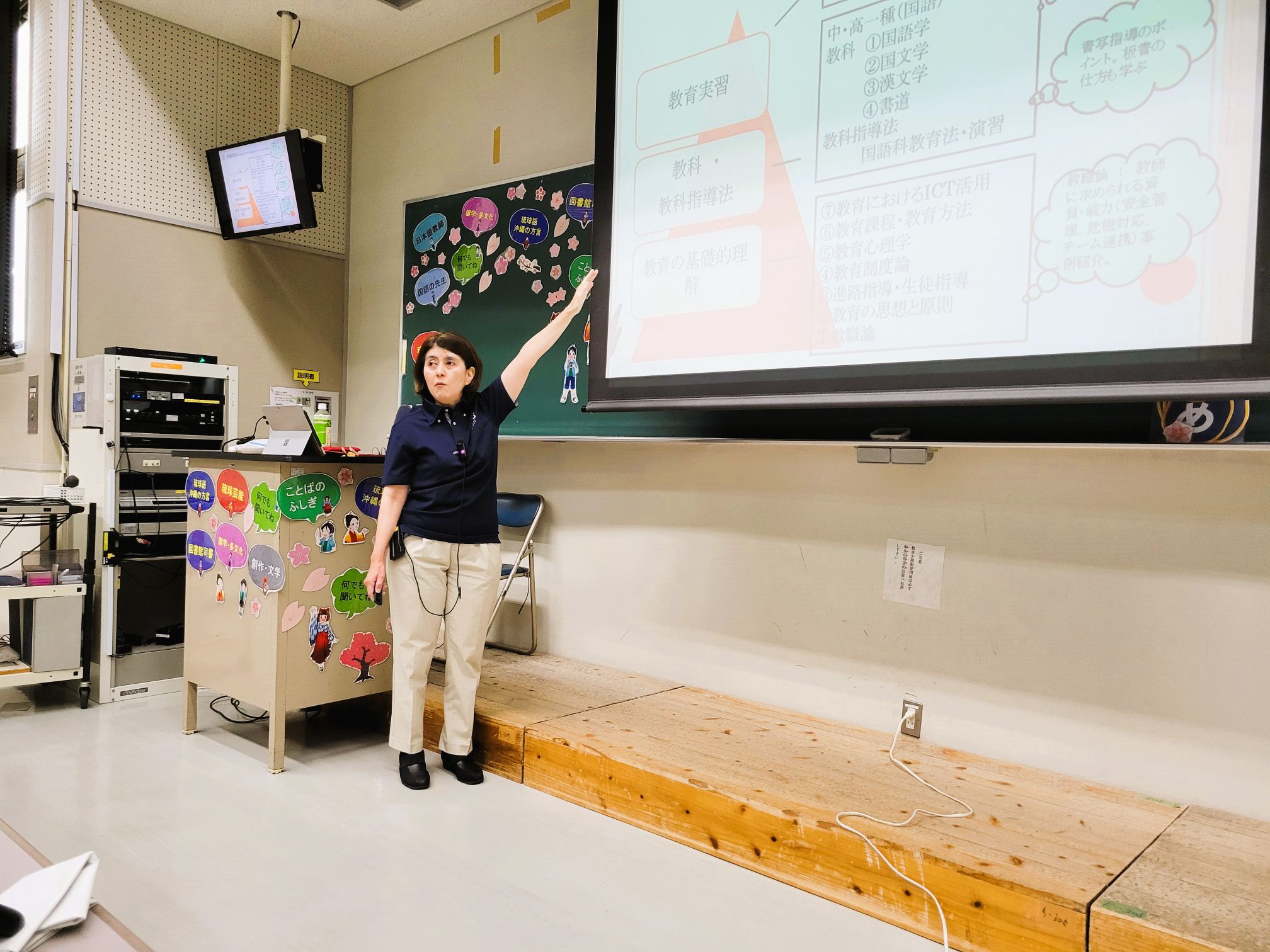

学科紹介後の体験講座では、午前は安志那の「文化研究入門」、午後は桃原千英子先生の「国語教育学入門」も行われ、こちらもたくさんの来場がありました。

安先生曰く「文化とは息を吐くように自然なこと」なので、普段は意識することはありませんが、海外との文化接触によって目の前に意識化されることがあります。「日本の文化が好き」という人は多いと思いますが、ぜひ日本の外に出て、海外の文化体験を通して日本の文化を再発見する、複眼的な視点を持ってください、というメッセージが印象に残りました。

桃原先生の講座では、教職課程で学んでいる学生さん2名にも急遽参加してもらって、国語の授業づくりが実に自由で面白いものか、という体験をしてもらいました。テーマは「ことわざ遊び」。「犬も歩けば棒に当たる」「猫に小判」などの動物が出てくることわざの助詞だけを変えて、全く違うストーリーのことわざに変えてしまうことで、助詞の働き、大切さを実感してもらおう、というワークです。参加者にもグループで取り組んでもらったところ、「馬の耳から念仏」「猿と木から落ちる」というような面白いことわざが次々に誕生して、たいへん盛り上がりました。

こちらの内容は後日、「おきこくにちぶんチャンネル」で公開予定なので楽しみに待っていてくださいね。

体験講座と学科紹介の合間の時間には、説明会会場の隣の教室を貸し切って、図書館司書養成にも定評のある日文らしく、「おきこくにちぶんライブラリー」と題したミニミニ図書室をオープンしました。

分野ごとに先輩たちへの相談ができるレファレンスブースの他、学科で使っている教科書やノートの展示、国語の先生、日本語教師、図書館司書などの専門職を知る上で先生たちのおすすめ本、さらに、日本文化コース、琉球文化コース、多文化間コミュニケーションコースの学問領域を詳しく知るためのポスター展示なども行いました。

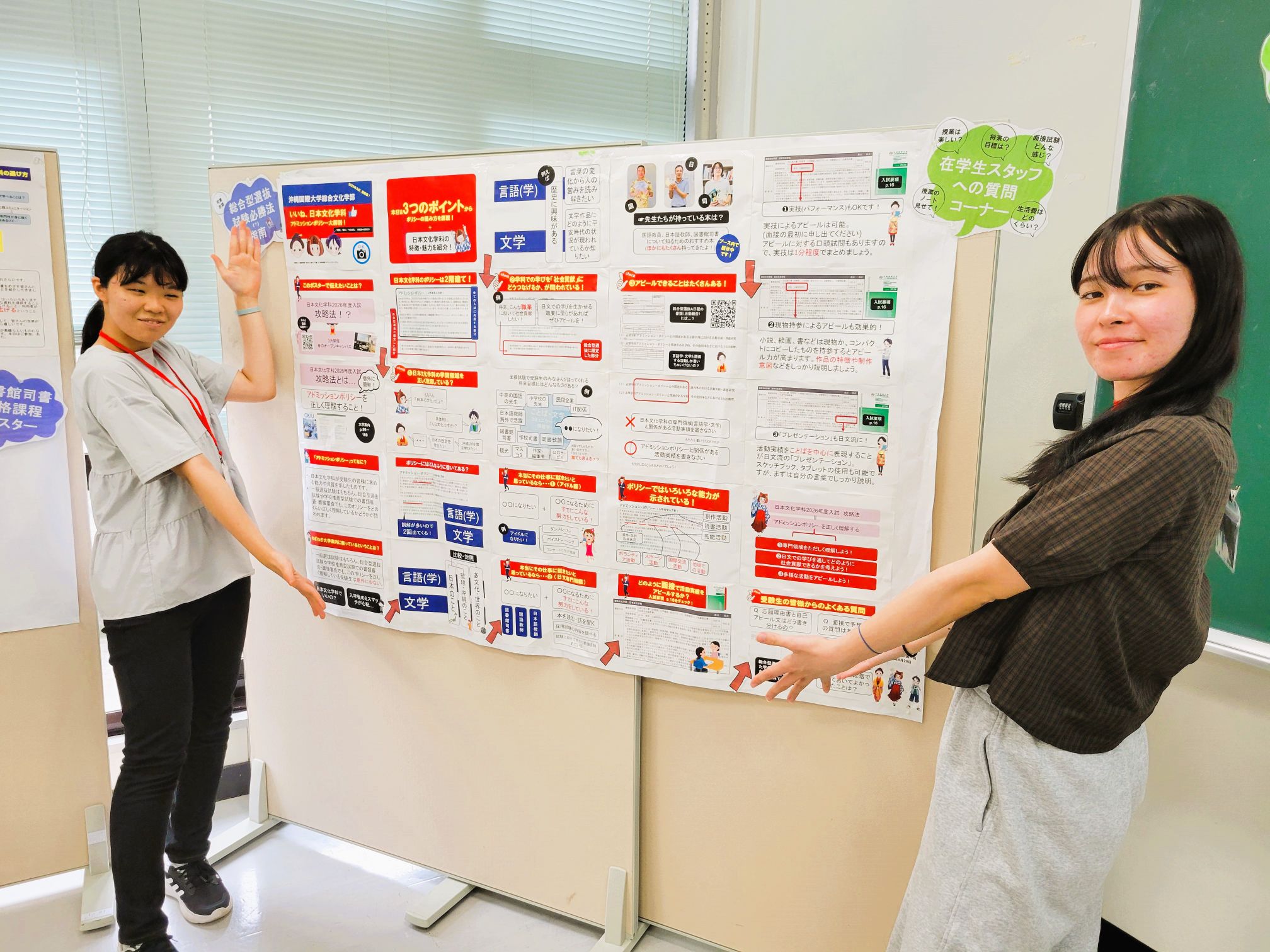

特に人気が高かったコーナーが「総合型選抜試験必勝法!」というポスタースペース。

このコーナーは、アドミッションポリシーを読むうえで気を付けてほしいことや、総合型選抜試験受験者向けのポリシーにある「社会貢献」とはどのようなことか、具体的にどのようにアピールをすればよいのか、志願理由書と自己アピール文の書き分け方などなど、総合型選抜の受験を考えている方にはとても役立つ情報が満載のコーナーになっています。

日文での学びを通して将来どのような進路に進みたいのか、例えば、国語教師、日本語教師、図書館司書といった専門職を目指す人たちはただ「なりたい」というだけではなく、その仕事に就くためにすでにどんなことを頑張っているのか、ということまでアピールできると、面接などで志望動機が深まるかも?、といった具体的なアドバイスも掲載されていて、一所懸命、参加者の皆さんがメモを取っている姿が印象的でした。

沖縄はこのところ連日の猛暑と突然の豪雨が続いています。暑い中、そして雨の中、ご来場いただいた受験生の皆様に心から感謝申し上げます。

総合型選抜入試のエントリーももうすぐ始まります。たくさんのエントリー、お待ちしております!

午前中は体験講座と学科紹介を合わせて約100名の来場があり、午後も遅い時間の開催となりましたが、体験講座と学科紹介合計で約50名の来場がありました。

午前と午後、2回に分けて開催された「学科紹介」では、日本文化学科の学びの中心にある「ことば」と「コミュニケーション」との関わりについて、奥山学科長の専門でもあるポライトネス理論を用いて詳しい説明がありました。

「あなたの目の前に<推し>がいたらどうしますか?」と参加者に聞いたところ、「近づいて握手を求める」「自分のことを知ってほしいので声をかける」という回答もあれば、「近づけない」という回答も。奥山先生がさらに「なぜ近づけないの?」と聞いてみると、「私なんかが声をかけるのはもったいないくらい尊い存在だから」「忙しいと思うので、邪魔をするとよくないから」といった声もありました。このように人間は相手を大事に思うほど、近づきたいという欲求(ポジティブフェイス)を抱きながらも、近づきがたいという欲求(ネガティブフェイス)を持つ存在です。人間の心の動きや言葉との関わりを理論化してとらえられるようになることがコミュニケーション論という学問の目的であり、日本文化学科のカリキュラムの面白さでもあるんですね。

学科紹介後の体験講座では、午前は安志那の「文化研究入門」、午後は桃原千英子先生の「国語教育学入門」も行われ、こちらもたくさんの来場がありました。

安先生曰く「文化とは息を吐くように自然なこと」なので、普段は意識することはありませんが、海外との文化接触によって目の前に意識化されることがあります。「日本の文化が好き」という人は多いと思いますが、ぜひ日本の外に出て、海外の文化体験を通して日本の文化を再発見する、複眼的な視点を持ってください、というメッセージが印象に残りました。

桃原先生の講座では、教職課程で学んでいる学生さん2名にも急遽参加してもらって、国語の授業づくりが実に自由で面白いものか、という体験をしてもらいました。テーマは「ことわざ遊び」。「犬も歩けば棒に当たる」「猫に小判」などの動物が出てくることわざの助詞だけを変えて、全く違うストーリーのことわざに変えてしまうことで、助詞の働き、大切さを実感してもらおう、というワークです。参加者にもグループで取り組んでもらったところ、「馬の耳から念仏」「猿と木から落ちる」というような面白いことわざが次々に誕生して、たいへん盛り上がりました。

こちらの内容は後日、「おきこくにちぶんチャンネル」で公開予定なので楽しみに待っていてくださいね。

体験講座と学科紹介の合間の時間には、説明会会場の隣の教室を貸し切って、図書館司書養成にも定評のある日文らしく、「おきこくにちぶんライブラリー」と題したミニミニ図書室をオープンしました。

分野ごとに先輩たちへの相談ができるレファレンスブースの他、学科で使っている教科書やノートの展示、国語の先生、日本語教師、図書館司書などの専門職を知る上で先生たちのおすすめ本、さらに、日本文化コース、琉球文化コース、多文化間コミュニケーションコースの学問領域を詳しく知るためのポスター展示なども行いました。

特に人気が高かったコーナーが「総合型選抜試験必勝法!」というポスタースペース。

このコーナーは、アドミッションポリシーを読むうえで気を付けてほしいことや、総合型選抜試験受験者向けのポリシーにある「社会貢献」とはどのようなことか、具体的にどのようにアピールをすればよいのか、志願理由書と自己アピール文の書き分け方などなど、総合型選抜の受験を考えている方にはとても役立つ情報が満載のコーナーになっています。

日文での学びを通して将来どのような進路に進みたいのか、例えば、国語教師、日本語教師、図書館司書といった専門職を目指す人たちはただ「なりたい」というだけではなく、その仕事に就くためにすでにどんなことを頑張っているのか、ということまでアピールできると、面接などで志望動機が深まるかも?、といった具体的なアドバイスも掲載されていて、一所懸命、参加者の皆さんがメモを取っている姿が印象的でした。

沖縄はこのところ連日の猛暑と突然の豪雨が続いています。暑い中、そして雨の中、ご来場いただいた受験生の皆様に心から感謝申し上げます。

総合型選抜入試のエントリーももうすぐ始まります。たくさんのエントリー、お待ちしております!