【学校司書を目指す学生たちが「情報リテラシー」をテーマとする模擬授業にチャレンジしました!】

図書館司書課程通信

県内唯一の司書資格課程が設置されている沖縄国際大学。

2020年度からは文部科学省が定める「学校司書のモデルカリキュラム」の課程もスタートし、公共図書館だけでなく、学校図書館の専門職の養成も本格的に進められています。(学校司書の勉強ができる大学は全国でもまだまだ少ないんですよ。)

3年生から受講できる「学校図書館情報サービス論」も学校司書の資格を得るための必修科目の一つ。

この授業では、全15回の授業の最後の課題として中学3年生のあるクラスでの学校図書館を活用した探究学習における、学校司書ならではの「情報サービス」に関するガイダンス形式の模擬授業づくりに取り組みました。

「SDGsとわたしの生活―図書館で学びを広げよう!-」をテーマとする探究学習を想定して、図書館を利用する回の冒頭15分を使って、段階的に図書館での情報収集法を学ぶためのガイダンスを行う、という課題で、7月24日の授業では、「インターネットよりもなぜ図書館の資料を使うべきなのか? 信頼できる情報の見分け方」というテーマで、グループを代表する学校司書役2名が模擬授業を行い、残りの受講生は中学生として授業を受ける、というロールプレイを実施しました。

昨年度までの授業では、受講生同士が中学生役、司書役を務めて模擬授業を行っていましたが、今年度は受講生が例年よりも少し少ない、ということもあって、司書課程で学び始めたばかりの1年生(「図書館概論」受講中)をゲストとして招いて、3・4年生が授業をする、という形式をとることにしました。

ふだんの授業とは違ったメンバーを目の前にして、しかも学校司書になりきって授業を行うということで、担当した2名も大変緊張した様子でしたが、1年生が発問に素直に反応してくれたり、一所懸命課題に取り組んでくれる様子に触れることで、次第に緊張がほぐれて、とても楽しく授業を行うことができました。

今回の授業で取り上げたのは「フィルターバブル」「エコーチェンバー」という、子どもたちが置かれている情報環境の問題点。グーグルの検索結果、そして、InstagramやXのタイムラインに流れてくる情報は、自分自身の興味関心というフィルターを通過したものが多く、フィルターの外側で起こっていることはなかなか目に入ってきません。日常生活はそれでよいかもしれせんが、探究学習の場面では、多様な意見に触れて、解決は難しいとしても、最適な回答を導くことが求められます。多様な意見にアクセスするためには、スマホのスイッチをオフにして、図書館の棚の前に立つことが大切です、という説明を聞いて、中学生役の1年生たちが「なるほど」という表情でうなずいてくれた様子がとても印象的でした。

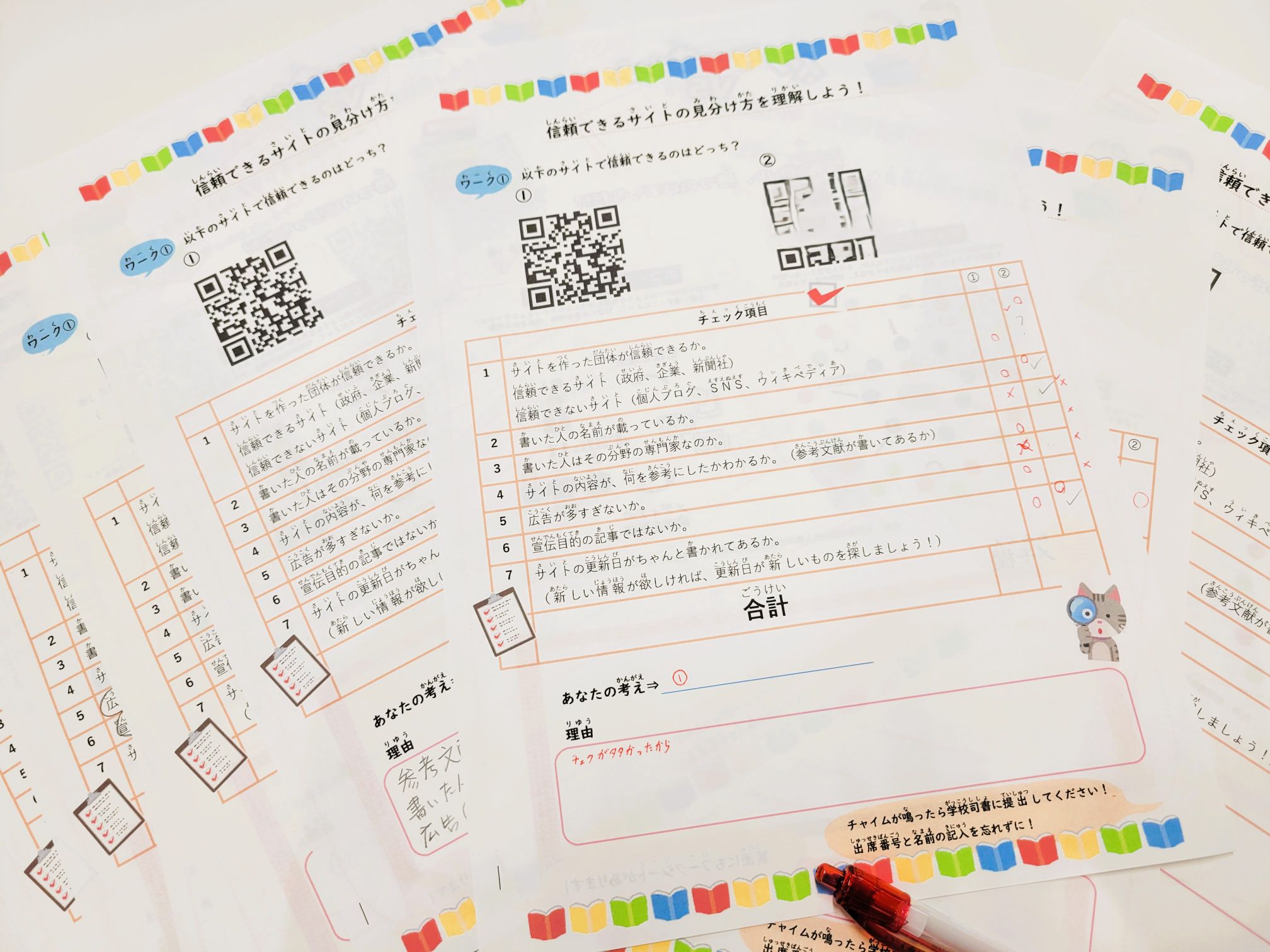

授業の後半は、もしインターネットを使用する場合には、フェイク情報などに惑わされないように、信頼できるサイトの見分け方を7つのチェックポイントをもとに解説し、「ジェンダー平等」について書かれた2つのサイトをQRコードで実際に生徒役の学生たちに見てもらって、チェック表をもとにどちらのサイトが信頼できるかを判定するワークを行いました。

一見すると、似たようなことが書かれているサイトであっても、広告が多く表示されたり、更新日がなかったり、書いた人の情報がはっきりしなかったり。どちらのサイトも全てのチェック項目で〇がついたわけではりませんが、だからこそインターネット上の情報を評価することが難しいということ、そして、「比較」という手法を通すことで「よりよいサイト」を評価できるようになる、というとても興味深い説明もありました。

沖縄県は小中学校も含めて、専任・専門の学校司書が全県域に配置されている「学校図書館先進地域」の一つと言われています。そして、先進地域だからこそ、学校現場での学校司書がもつ教育力への期待は大きく、日々の読書はもちろん、情報サービスを通した探究学習などの支援も強く求められています。学校司書を目指す皆さんは、<学校司書モデルカリキュラム>が設置されている県内唯一の大学である沖縄国際大学にてぜひ一緒に学びましょう!

2020年度からは文部科学省が定める「学校司書のモデルカリキュラム」の課程もスタートし、公共図書館だけでなく、学校図書館の専門職の養成も本格的に進められています。(学校司書の勉強ができる大学は全国でもまだまだ少ないんですよ。)

3年生から受講できる「学校図書館情報サービス論」も学校司書の資格を得るための必修科目の一つ。

この授業では、全15回の授業の最後の課題として中学3年生のあるクラスでの学校図書館を活用した探究学習における、学校司書ならではの「情報サービス」に関するガイダンス形式の模擬授業づくりに取り組みました。

「SDGsとわたしの生活―図書館で学びを広げよう!-」をテーマとする探究学習を想定して、図書館を利用する回の冒頭15分を使って、段階的に図書館での情報収集法を学ぶためのガイダンスを行う、という課題で、7月24日の授業では、「インターネットよりもなぜ図書館の資料を使うべきなのか? 信頼できる情報の見分け方」というテーマで、グループを代表する学校司書役2名が模擬授業を行い、残りの受講生は中学生として授業を受ける、というロールプレイを実施しました。

昨年度までの授業では、受講生同士が中学生役、司書役を務めて模擬授業を行っていましたが、今年度は受講生が例年よりも少し少ない、ということもあって、司書課程で学び始めたばかりの1年生(「図書館概論」受講中)をゲストとして招いて、3・4年生が授業をする、という形式をとることにしました。

ふだんの授業とは違ったメンバーを目の前にして、しかも学校司書になりきって授業を行うということで、担当した2名も大変緊張した様子でしたが、1年生が発問に素直に反応してくれたり、一所懸命課題に取り組んでくれる様子に触れることで、次第に緊張がほぐれて、とても楽しく授業を行うことができました。

今回の授業で取り上げたのは「フィルターバブル」「エコーチェンバー」という、子どもたちが置かれている情報環境の問題点。グーグルの検索結果、そして、InstagramやXのタイムラインに流れてくる情報は、自分自身の興味関心というフィルターを通過したものが多く、フィルターの外側で起こっていることはなかなか目に入ってきません。日常生活はそれでよいかもしれせんが、探究学習の場面では、多様な意見に触れて、解決は難しいとしても、最適な回答を導くことが求められます。多様な意見にアクセスするためには、スマホのスイッチをオフにして、図書館の棚の前に立つことが大切です、という説明を聞いて、中学生役の1年生たちが「なるほど」という表情でうなずいてくれた様子がとても印象的でした。

授業の後半は、もしインターネットを使用する場合には、フェイク情報などに惑わされないように、信頼できるサイトの見分け方を7つのチェックポイントをもとに解説し、「ジェンダー平等」について書かれた2つのサイトをQRコードで実際に生徒役の学生たちに見てもらって、チェック表をもとにどちらのサイトが信頼できるかを判定するワークを行いました。

一見すると、似たようなことが書かれているサイトであっても、広告が多く表示されたり、更新日がなかったり、書いた人の情報がはっきりしなかったり。どちらのサイトも全てのチェック項目で〇がついたわけではりませんが、だからこそインターネット上の情報を評価することが難しいということ、そして、「比較」という手法を通すことで「よりよいサイト」を評価できるようになる、というとても興味深い説明もありました。

沖縄県は小中学校も含めて、専任・専門の学校司書が全県域に配置されている「学校図書館先進地域」の一つと言われています。そして、先進地域だからこそ、学校現場での学校司書がもつ教育力への期待は大きく、日々の読書はもちろん、情報サービスを通した探究学習などの支援も強く求められています。学校司書を目指す皆さんは、<学校司書モデルカリキュラム>が設置されている県内唯一の大学である沖縄国際大学にてぜひ一緒に学びましょう!