【学校司書モデルカリキュラムの授業で図書館活用法をレクチャーする模擬授業を行いました!】

図書館司書課程通信

県内唯一の司書資格課程が設置されている沖縄国際大学。2020年度からは文部科学省が定める「学校司書のモデルカリキュラム」の課程もスタートし、公共図書館だけでなく、学校図書館の専門職の養成も本格的に進められています。

3年生で受講できる「学校図書館情報サービス論」も学校司書の資格を得るための必修科目の一つ。

この授業では、学校司書による情報サービスの理論と方法を実践的に学ぶために、ロールプレイ方式で様々な学習が行われています。

全15回の授業の最後の課題として学生たちが取り組んでいるロールプレイ実習が、中学3年生のあるクラスでの学校図書館を活用した探究学習における、学校司書ならではの「情報サービス」に関するガイダンス形式の模擬授業づくりです。

この模擬授業での探究学習のテーマは「SDGsとわたしの生活―図書館で学びを広げよう!-」。

中学校で1年間をかけて取り組む探究学習の時間において図書館機能を十分に活用できるように、担当の先生から学校司書へ次の4つのテーマでガイダンスをしてほしい、という依頼を受けて、制限時間15分でどのような授業を展開するのか、学習指導案をつくり、グループを代表する学校司書役2名が模擬授業を行い、残りの受講生は中学生として授業を受ける、というロールプレイです。

テーマ①「インターネットよりもなぜ図書館の資料・情報源を使うべきなの?」

テーマ②「NDCってどんなもの? 資料を探す上でどんなふうに活用できるの?」

テーマ③ 「インターネット上の信頼できる情報の見分け方」

テーマ④「著作権を侵害しないポスターのまとめ方ー引用方法・出典の書き方」

テーマ⑤ 「卒業する皆さまへ これからも図書館を活用しよう」

2024年7月25日の授業ではその第一弾ということで、上記のテーマ①②④のガイダンスの模擬授業を行いました。

テーマ①「インターネットよりもなぜ図書館の資料・情報源を使うべきなの?」では、「フィルターバブル」という問題に注目し、自分と友人のスマホのSNSのタイムラインやニュースの表示順序が違うことに注目させたうえで、インターネットの情報は、自分が好む情報ばかりがレコメンドされること、一方で、図書館の資料が「図書館の自由に関する宣言」の下で、公正な観点から集められた多様な意見へのアクセスが保障されることなどを、対立する意見が書かれている実際の本を見せながら説明してくれました。

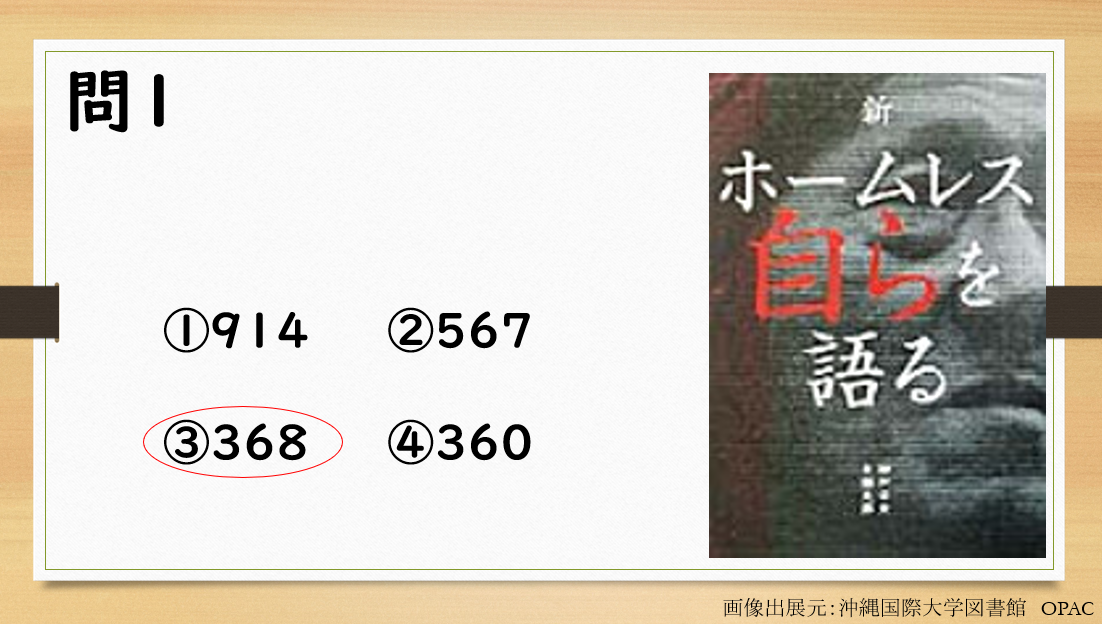

テーマ②「NDCってどんなもの? 資料を探す上でどんなふうに活用できるの?」では、NDCを「大きな木の幹」と「枝」、さらに「葉っぱ」というふうに、中学生の身近なものにたとえて、その階層構造を説明しつつ、模擬授業全体のテーマになっている「SDGs」に関連する図書をあげて、番号を考えさせるワークを行いました。

グループの学生たちが例題に挙げたものは『新ホームレス、自ら語る』という本で、正解は「368」ということでしたが、授業後の意見交換では、914はエッセイも入るので、「ここでも間違いではないのでは?」という声や、NDCの階層構造を教えるならば、「368」の上位概念である「360」の本にもホームレス問題は少し出てくるのでは、むしろ中学生の探究学習には360の本に書かれていることの方がわかりやすいのでは?」という声も寄せられました。

テーマ④「著作権を侵害しないポスターのまとめ方ー引用方法・出典の書き方」では、ポスターを作成する場合に、図書の文章を引用して書くためのルールと、出典・参考文献の書き方をレクチャーするガイダンスを行いました。著作権法というルールがあること、なぜ守らなければならないのか、私たちの生活にどうかかわるのか、と言うことを説明した上で、引用のルールとして、

①本の「 」を確認しよう!

②引用するところは「」で区切り、元の文章のまま引用しよう!

③「 」で区切ったあと、( )で著者、出版年、ページ数を書こう!

④参考文献は、著者名、出版年、タイトル、出版社を必ず書こう!

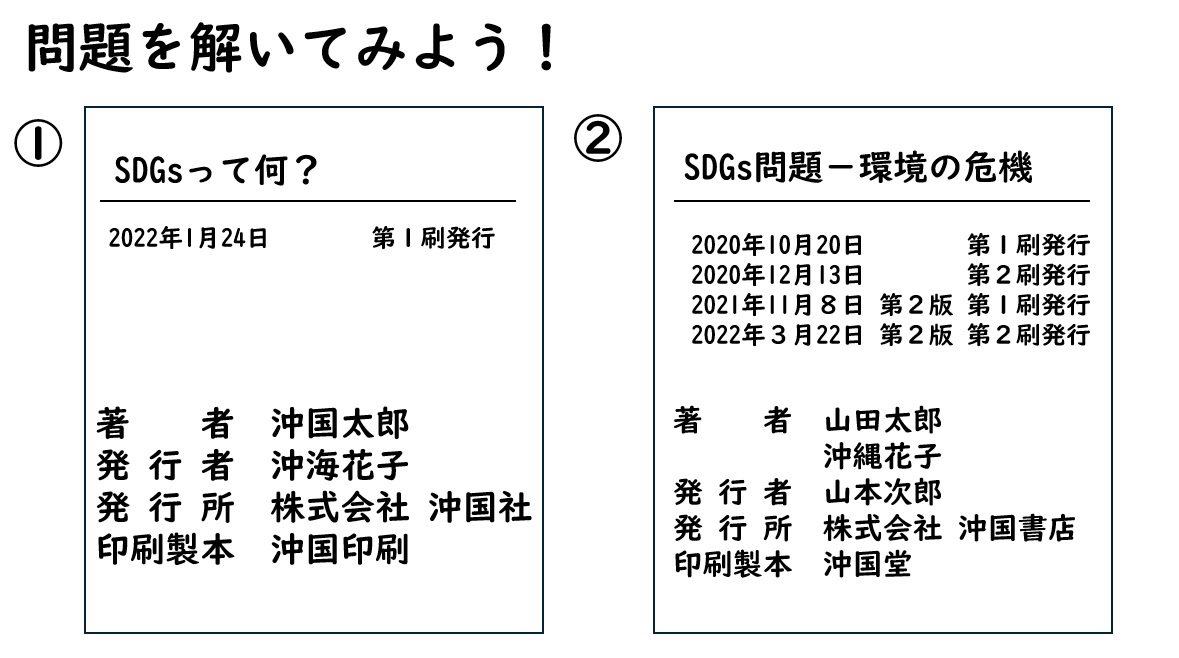

という4点を説明した上で、以下のような図書の奥付から、参考文献の書き方を練習してもらいましたが、例題に挙げた問題では、奥付に出版年が複数書かれてていたり、「第2版」という謎の情報が書かれていたり、出版社の前に「株式会社」と書かれていたり、出版年だけでなく「月日」まで書かれていたり、と、ルールとして教えたこと以外にもたくさんの情報が出てきて、中学生の視点で文献情報を書こうとすると、難しい点がたくさんありました。学生たちのガイダンスの中では、「こう書きます」「これがルールです」いう説明で終わりましたが、終了後には、子どもたちの理解を定着させるためには、ルールを丸暗記させるのではなく、「なぜ出版年月まで書いてはいけないのか?」「なぜ株式会社ははずすのか?」、という理由も伝えた方がよいのでは、という意見も挙がりました。

今回の授業では、授業担当者も受講生も同じ大学生同士ということで、大学内ので模擬授業となりましたが、学校司書のモデルカリキュラムでは4年生になると、実際の小学校、中学校を舞台として、授業を行うという課題にもチャレンジしていくんですよ。

あまり知られていませんが、実は、沖縄県は小中学校も含めて、専任・専門の学校司書が全県域に配置されている「学校図書館先進地域」と言われています。そして、先進地域だからこそ、学校現場での学校司書への期待は大きく、日々の読書はもちろん、情報サービスを通した探究学習などの支援も求められています。学校司書を目指す皆さんは、学校司書モデルカリキュラムが設置されている県内唯一の大学である沖縄国際大学にてぜひ一緒に学びましょう!

3年生で受講できる「学校図書館情報サービス論」も学校司書の資格を得るための必修科目の一つ。

この授業では、学校司書による情報サービスの理論と方法を実践的に学ぶために、ロールプレイ方式で様々な学習が行われています。

全15回の授業の最後の課題として学生たちが取り組んでいるロールプレイ実習が、中学3年生のあるクラスでの学校図書館を活用した探究学習における、学校司書ならではの「情報サービス」に関するガイダンス形式の模擬授業づくりです。

この模擬授業での探究学習のテーマは「SDGsとわたしの生活―図書館で学びを広げよう!-」。

中学校で1年間をかけて取り組む探究学習の時間において図書館機能を十分に活用できるように、担当の先生から学校司書へ次の4つのテーマでガイダンスをしてほしい、という依頼を受けて、制限時間15分でどのような授業を展開するのか、学習指導案をつくり、グループを代表する学校司書役2名が模擬授業を行い、残りの受講生は中学生として授業を受ける、というロールプレイです。

テーマ①「インターネットよりもなぜ図書館の資料・情報源を使うべきなの?」

テーマ②「NDCってどんなもの? 資料を探す上でどんなふうに活用できるの?」

テーマ③ 「インターネット上の信頼できる情報の見分け方」

テーマ④「著作権を侵害しないポスターのまとめ方ー引用方法・出典の書き方」

テーマ⑤ 「卒業する皆さまへ これからも図書館を活用しよう」

2024年7月25日の授業ではその第一弾ということで、上記のテーマ①②④のガイダンスの模擬授業を行いました。

テーマ①「インターネットよりもなぜ図書館の資料・情報源を使うべきなの?」では、「フィルターバブル」という問題に注目し、自分と友人のスマホのSNSのタイムラインやニュースの表示順序が違うことに注目させたうえで、インターネットの情報は、自分が好む情報ばかりがレコメンドされること、一方で、図書館の資料が「図書館の自由に関する宣言」の下で、公正な観点から集められた多様な意見へのアクセスが保障されることなどを、対立する意見が書かれている実際の本を見せながら説明してくれました。

テーマ②「NDCってどんなもの? 資料を探す上でどんなふうに活用できるの?」では、NDCを「大きな木の幹」と「枝」、さらに「葉っぱ」というふうに、中学生の身近なものにたとえて、その階層構造を説明しつつ、模擬授業全体のテーマになっている「SDGs」に関連する図書をあげて、番号を考えさせるワークを行いました。

グループの学生たちが例題に挙げたものは『新ホームレス、自ら語る』という本で、正解は「368」ということでしたが、授業後の意見交換では、914はエッセイも入るので、「ここでも間違いではないのでは?」という声や、NDCの階層構造を教えるならば、「368」の上位概念である「360」の本にもホームレス問題は少し出てくるのでは、むしろ中学生の探究学習には360の本に書かれていることの方がわかりやすいのでは?」という声も寄せられました。

テーマ④「著作権を侵害しないポスターのまとめ方ー引用方法・出典の書き方」では、ポスターを作成する場合に、図書の文章を引用して書くためのルールと、出典・参考文献の書き方をレクチャーするガイダンスを行いました。著作権法というルールがあること、なぜ守らなければならないのか、私たちの生活にどうかかわるのか、と言うことを説明した上で、引用のルールとして、

①本の「 」を確認しよう!

②引用するところは「」で区切り、元の文章のまま引用しよう!

③「 」で区切ったあと、( )で著者、出版年、ページ数を書こう!

④参考文献は、著者名、出版年、タイトル、出版社を必ず書こう!

という4点を説明した上で、以下のような図書の奥付から、参考文献の書き方を練習してもらいましたが、例題に挙げた問題では、奥付に出版年が複数書かれてていたり、「第2版」という謎の情報が書かれていたり、出版社の前に「株式会社」と書かれていたり、出版年だけでなく「月日」まで書かれていたり、と、ルールとして教えたこと以外にもたくさんの情報が出てきて、中学生の視点で文献情報を書こうとすると、難しい点がたくさんありました。学生たちのガイダンスの中では、「こう書きます」「これがルールです」いう説明で終わりましたが、終了後には、子どもたちの理解を定着させるためには、ルールを丸暗記させるのではなく、「なぜ出版年月まで書いてはいけないのか?」「なぜ株式会社ははずすのか?」、という理由も伝えた方がよいのでは、という意見も挙がりました。

今回の授業では、授業担当者も受講生も同じ大学生同士ということで、大学内ので模擬授業となりましたが、学校司書のモデルカリキュラムでは4年生になると、実際の小学校、中学校を舞台として、授業を行うという課題にもチャレンジしていくんですよ。

あまり知られていませんが、実は、沖縄県は小中学校も含めて、専任・専門の学校司書が全県域に配置されている「学校図書館先進地域」と言われています。そして、先進地域だからこそ、学校現場での学校司書への期待は大きく、日々の読書はもちろん、情報サービスを通した探究学習などの支援も求められています。学校司書を目指す皆さんは、学校司書モデルカリキュラムが設置されている県内唯一の大学である沖縄国際大学にてぜひ一緒に学びましょう!