【大学院地域文化研究科の修士論文中間報告会が開催されました!】

琉球文化コースの取り組み

沖縄国際大学には「地域文化研究科」という大学院が設置されており、「南島文化専攻・言語文化領域」には、日本文化学科で言語学や琉球文化を専攻し、卒業研究をさらに発展させるために進学する日文卒業生も多く在籍しています。

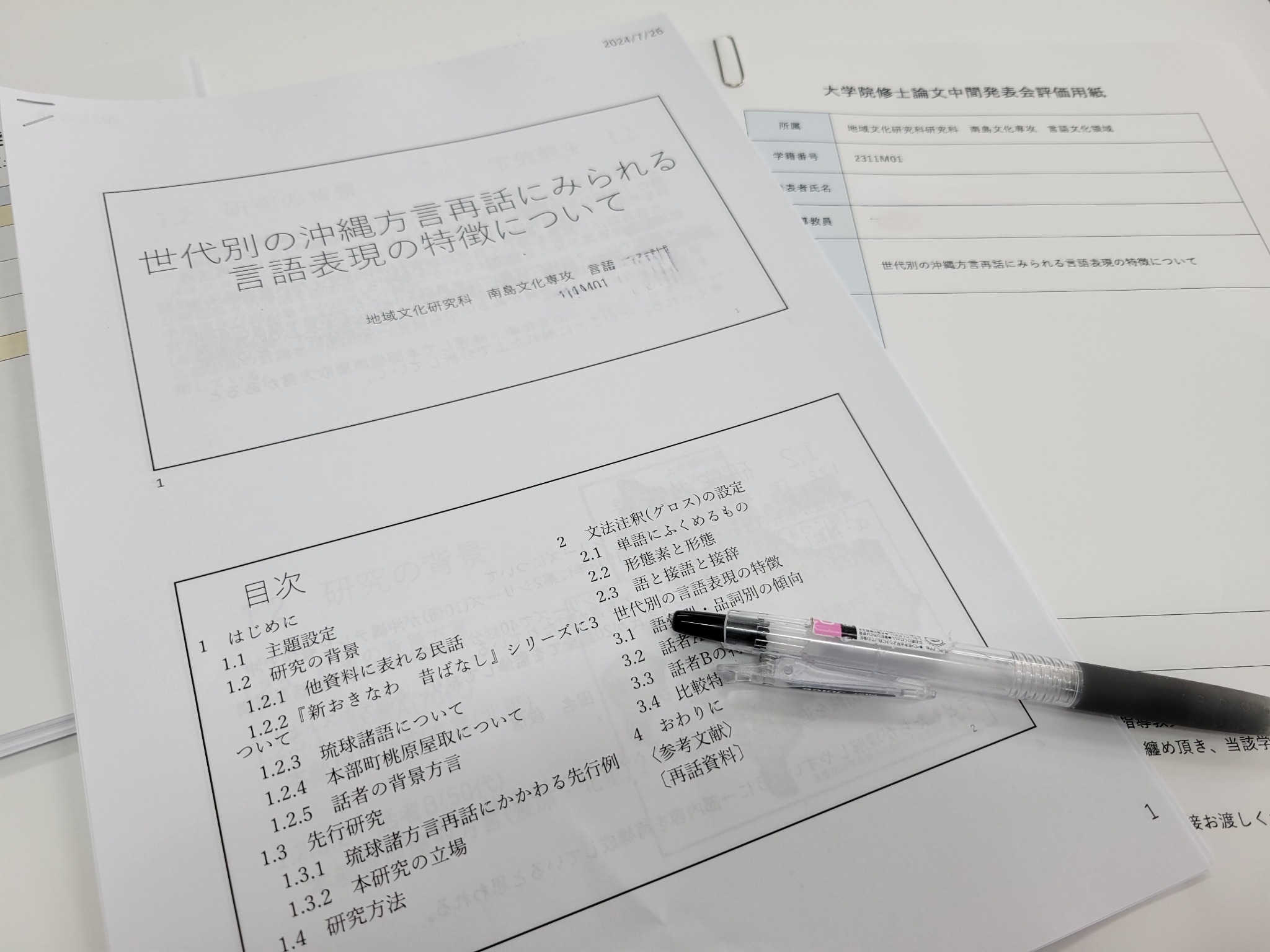

2024年7月27日(土)、大学院の2年生による大学院修士論文中間発表会が行われ、言語文化領域からは、西岡敏先生の下で学部時代から方言研究を継続的に行っている城間さんも登壇しました。

城間さんの研究テーマは「世代別の沖縄方言再話にみられる言語表現の特徴について」。

沖縄の民話は、沖縄国際大学にかつて設置されていた口承文芸研究会(現在のNOP法人沖縄伝承話資料センター)が中心となって収集されてきましたが、最近では、方言で聞き取った昔話などを、さらにわかりやすい方言で語り直して、地域に還元する活動も進められています。

城間さんの研究は、地元の民話・昔話の方言訳・再話というプロセスを通すことで、話者の方言認識や表現意識がより色濃く見えてくるのではないか、という仮説の下で、北部地区の桃原に在住する70代と50代の親子に、同じ昔話をテクストとして読んでもらい、どのような違いが生じるのか、言語学的に解明しようというものです。

城間さんの報告の後の質疑応答の時間には、言語学担当の下地先生から、「同じ言語圏で親子として生活をしてきたと言っても、50代の被調査者は職業(バスガイド)として方言を使ってきたキャリアがあり、そうした違いは世代間の違いの中に含めてよいのか」といった質問が寄せられました。また「話者の方言意識を探る上で、なぜ民話・昔話をテクストとするのか、他のテクストではいけないのか、話者が生まれ育った昔話の方が方言意識が表れやすいという理由づけがあるとよいのでは?」といったアドバイスもありました。

下地先生は大学院の南島文化専攻の主任も務めておられます。報告会の最後には、城間さんはじめ、今回中間報告を終えた3人の院生の方々へのねぎらいのとばとともに、研究を進めていく上で、この研究にどのような社会的な意義があるのか、今回の報告会でいただいたアドバイスをもとに、社会との接点を考えながら研究を深めて、ぜひ3月の最終報告にのぞんでほしいです」というコメントもありました。

日本文化学科での言語・文学の学びはより専門的な大学院での研究にもつながっています。日文への進学を目指している皆さんは、卒業後の進路の一つとして大学院の進学も視野にぜひ入れてみてくださいね。

2024年7月27日(土)、大学院の2年生による大学院修士論文中間発表会が行われ、言語文化領域からは、西岡敏先生の下で学部時代から方言研究を継続的に行っている城間さんも登壇しました。

城間さんの研究テーマは「世代別の沖縄方言再話にみられる言語表現の特徴について」。

沖縄の民話は、沖縄国際大学にかつて設置されていた口承文芸研究会(現在のNOP法人沖縄伝承話資料センター)が中心となって収集されてきましたが、最近では、方言で聞き取った昔話などを、さらにわかりやすい方言で語り直して、地域に還元する活動も進められています。

城間さんの研究は、地元の民話・昔話の方言訳・再話というプロセスを通すことで、話者の方言認識や表現意識がより色濃く見えてくるのではないか、という仮説の下で、北部地区の桃原に在住する70代と50代の親子に、同じ昔話をテクストとして読んでもらい、どのような違いが生じるのか、言語学的に解明しようというものです。

城間さんの報告の後の質疑応答の時間には、言語学担当の下地先生から、「同じ言語圏で親子として生活をしてきたと言っても、50代の被調査者は職業(バスガイド)として方言を使ってきたキャリアがあり、そうした違いは世代間の違いの中に含めてよいのか」といった質問が寄せられました。また「話者の方言意識を探る上で、なぜ民話・昔話をテクストとするのか、他のテクストではいけないのか、話者が生まれ育った昔話の方が方言意識が表れやすいという理由づけがあるとよいのでは?」といったアドバイスもありました。

下地先生は大学院の南島文化専攻の主任も務めておられます。報告会の最後には、城間さんはじめ、今回中間報告を終えた3人の院生の方々へのねぎらいのとばとともに、研究を進めていく上で、この研究にどのような社会的な意義があるのか、今回の報告会でいただいたアドバイスをもとに、社会との接点を考えながら研究を深めて、ぜひ3月の最終報告にのぞんでほしいです」というコメントもありました。

日本文化学科での言語・文学の学びはより専門的な大学院での研究にもつながっています。日文への進学を目指している皆さんは、卒業後の進路の一つとして大学院の進学も視野にぜひ入れてみてくださいね。