【学校司書を目指す学生たちが模擬授業にチャレンジしました!】

図書館司書課程通信

県内唯一の司書資格課程が設置されている沖縄国際大学。2020年度からは文部科学省が定める「学校司書のモデルカリキュラム」の課程もスタートし、公共図書館だけでなく、学校図書館の専門職の養成も本格的に進められています。

3年生から受講できる「学校図書館情報サービス論」も学校司書の資格を得るための必修科目の一つ。

7月末のブログでもご紹介しましたが、この授業では、全15回の授業の最後の課題として中学3年生のあるクラスでの学校図書館を活用した探究学習における、学校司書ならではの「情報サービス」に関するガイダンス形式の模擬授業づくりに取り組みました。

「SDGsとわたしの生活―図書館で学びを広げよう!-」をテーマとする探究学習を想定して、図書館を利用する回の冒頭15分を使って、段階的に図書館での情報収集法を学ぶためのガイダンスを行う、という課題で、8月1日の授業では、

テーマ③ 「インターネット上の信頼できる情報の見分け方」

テーマ⑤ 「卒業する皆さまへ これからも図書館を活用しよう」

という2つのテーマで、グループを代表する学校司書役2名が模擬授業を行い、残りの受講生は中学生として授業を受ける、というロールプレイを実施しました。

テーマ③「インターネット上の信頼できる情報の見分け方」では、探究学習においてインターネット上の情報を活用する場合に気を付けたいこと、信頼できる情報の見分け方をテーマとするガイダンスを行いました。

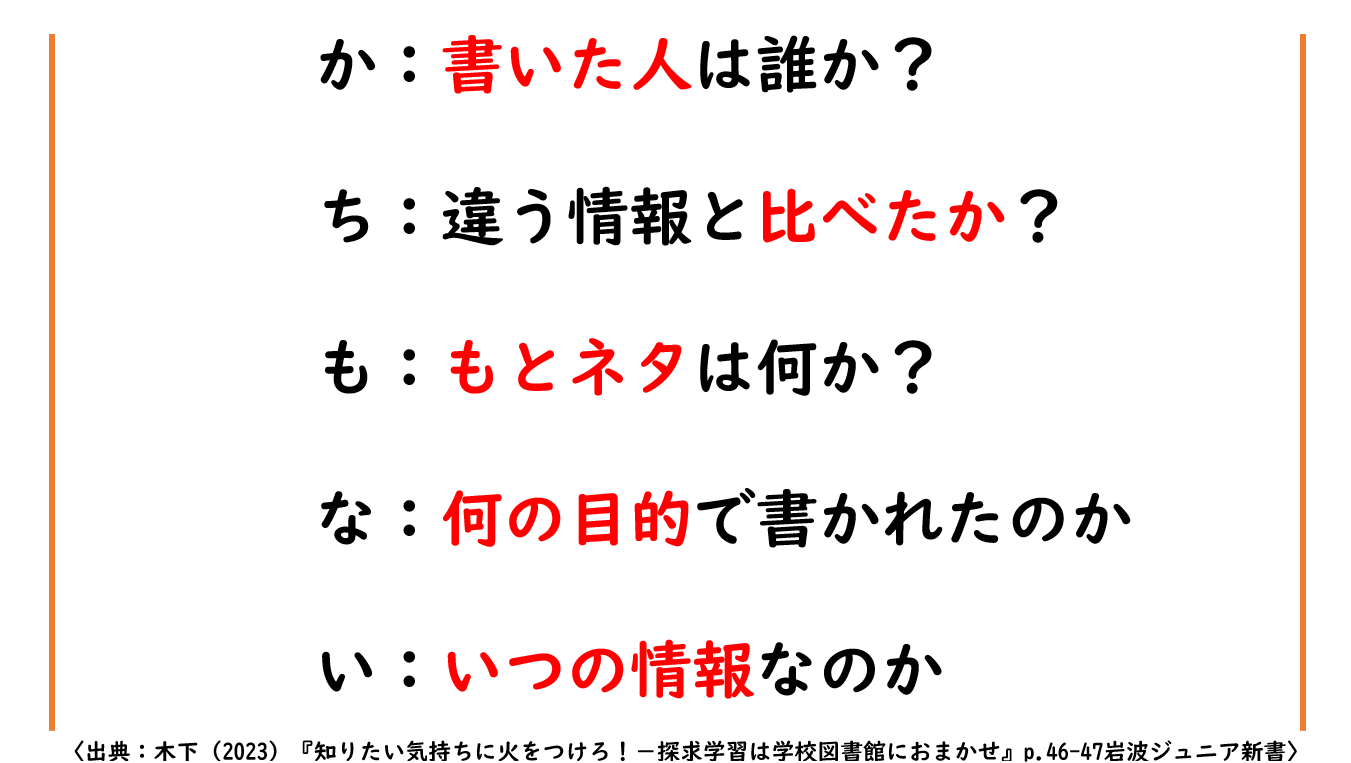

先週までの模擬授業の3つのテーマは、この授業の中で学んできたことですが、このテーマは直接は授業では説明がなかったので、学生たちは図書館の情報源を使ってゼロから授業づくりを行いました。そして、学生たちが中学生向けのネット情報の見分け方として注目したものが「か」「ち」「も」「な」「い」という、情報の選別法です。

埼玉県の学校司書である木下通子さんの著書『知りたい気持ちに火をつけろ!-探求学習は学校図書館におまかせ』(岩波ジュニア新書)などを参考に、前の時間で各自が集めたホームページの情報が、この5つのポイントにきちんと当てはまるかどうかをチェックするワークも取り入れて、とても興味深い説明になっていました。

終了後の意見交換会では、「インターネット上の情報を見極めるのは大人でも難しい」という冒頭の説明は、中学生の関心を引き付ける上でとても効果的だと思ったが、せっかくなので、ではその難しいテクニックをなぜ今日説明できるのか?、実は学校司書という情報の専門家はそのテクニックを身に着けているので、今日は特別に教えてあげましょう、というような導入があるともっとよかったのでは?」という意見が寄せられました。

テーマ⑤ 「卒業する皆さまへ これからも図書館を活用しよう」は、1年間の探究学習が終了した翌週の、図書館での特別授業を想定して、中学を卒業する3年生に、学校図書館の司書からの最後のプレゼントとして、まとめの授業を行ってほしい、という担当教員からのオファーを受けたという想定のガイダンスです。

学生たちは、「入学時オリエンテーションがあるなら、卒業時のオリエンテーションもあってもよいのでは?」という着想の下、先行研究として、矢田純子さん(当時、箕面市立第一中学校司書)による実践を例にしながら、「これからも図書館を利用しよう」というテーマでの授業を行ってくれました。

矢田さんは「中学校の校種の特徴として、社会にでていく子どもたちへの責任を感じる」という考えの下で、「本や図書館と接点を持ちながら、暮らしていく、ということはどういうことかを考えてもらう」ために、「これからの図書館」というテーマで、3年生の卒業前の総合学習の時間を1時間もらってお話をされているそうです。(『学校図書館が図書館である意味を考えるー日常の活動から』日本図書館協会学校図書館部会 2015)

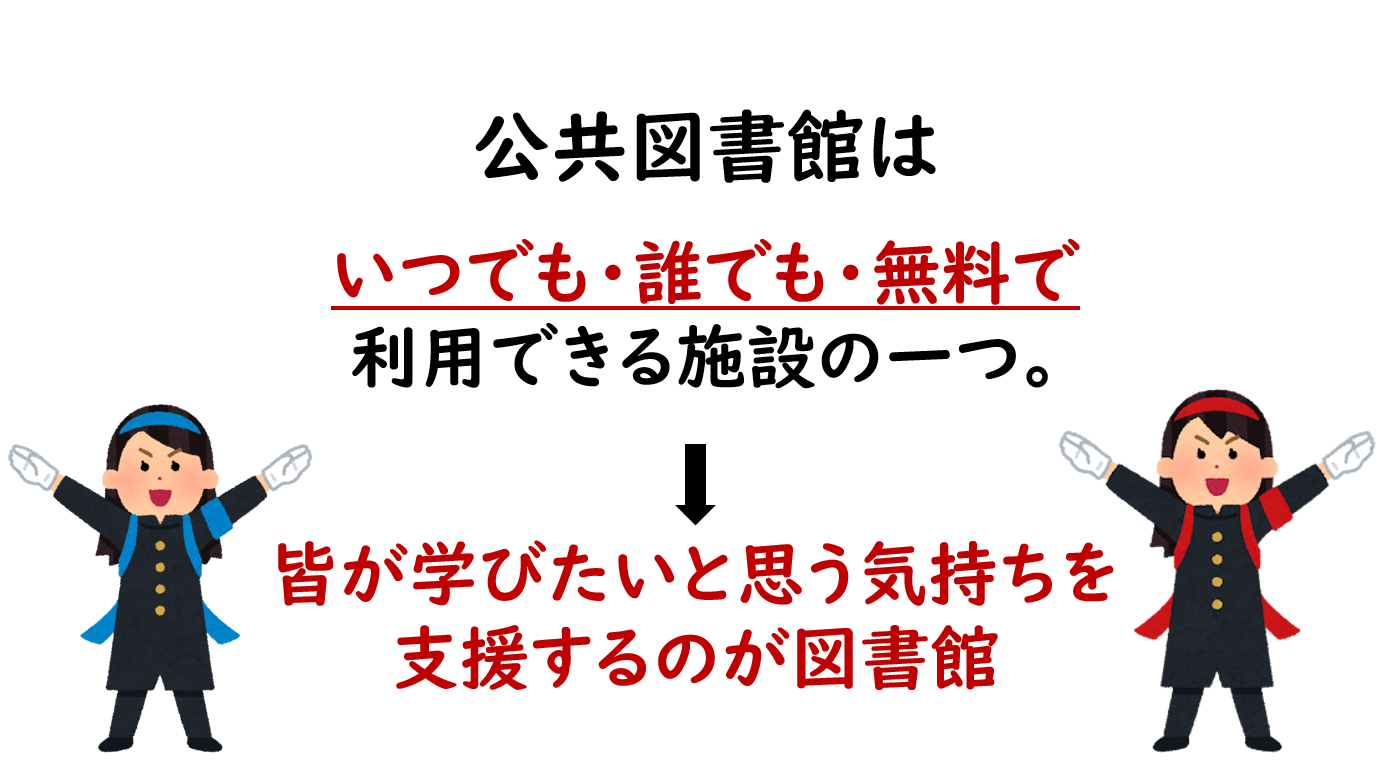

学生たちもこの考えに共感して、卒業後に進学だけでなく、社会に出る子どもたちがいることも想定しつつ、読者はもちろん、ビジネスの場面でも公共図書館を活用できること、図書館が様々な支援を行っていること、公共図書館の後ろには国立図書館という強い味方がいること、進学する子どもたちには学校図書館と公共図書館をこんな風に使い分けてほしい、という素敵なメッセージを送ってくれました。

模擬授業終了後の意見交換会では、「入学時だけでなく、卒業時にもこういうガイダンスがあることは知らなかった」という声が多く上がりましたが、授業を担当した学生たちは、「卒業時のガイダンスについては、先行研究がほとんど見つからなかったので、授業内容を考えるのがとても難しかった」「もっともっとこういう取り組みが広がっていけばいいなと思った」といった感想も寄せられました。

また、授業担当の先生からは、「今日のガイダンスのなかで、学校図書館にはない公共図書館の魅力の紹介がありましたが、もっともっとあるような気もしました。公共図書館をもっと利用しよう!、と子どもたち呼びかけるためには、司書自身が図書館をもっと使って、魅力を知っておく必要があると思います。そのためには学生の皆さんも学生生活の中でもっと図書館を使うことが大切ですよね」というまとめの言葉もありました。

前期の「学校図書館情報サービス論」の授業はこの日で終了しますが、学校司書のモデルカリキュラムは、このあとも、司書教諭とともに授業づくりを学ぶ「学習指導と学校図書館」、実際に小学校や中学校に出向いて読書教育の授業を担当する「読書と豊かな人間性」といった実習授業が待っています。

前回のブログにも書きましたが、沖縄県は小中学校も含めて、専任・専門の学校司書が全県域に配置されている「学校図書館先進地域」の一つと言われています。そして、先進地域だからこそ、学校現場での学校司書の教育力への期待は大きく、日々の読書はもちろん、情報サービスを通した探究学習などの支援も求められています。学校司書を目指す皆さんは、学校司書モデルカリキュラムが設置されている県内唯一の大学である沖縄国際大学にてぜひ一緒に学びましょう!

3年生から受講できる「学校図書館情報サービス論」も学校司書の資格を得るための必修科目の一つ。

7月末のブログでもご紹介しましたが、この授業では、全15回の授業の最後の課題として中学3年生のあるクラスでの学校図書館を活用した探究学習における、学校司書ならではの「情報サービス」に関するガイダンス形式の模擬授業づくりに取り組みました。

「SDGsとわたしの生活―図書館で学びを広げよう!-」をテーマとする探究学習を想定して、図書館を利用する回の冒頭15分を使って、段階的に図書館での情報収集法を学ぶためのガイダンスを行う、という課題で、8月1日の授業では、

テーマ③ 「インターネット上の信頼できる情報の見分け方」

テーマ⑤ 「卒業する皆さまへ これからも図書館を活用しよう」

という2つのテーマで、グループを代表する学校司書役2名が模擬授業を行い、残りの受講生は中学生として授業を受ける、というロールプレイを実施しました。

テーマ③「インターネット上の信頼できる情報の見分け方」では、探究学習においてインターネット上の情報を活用する場合に気を付けたいこと、信頼できる情報の見分け方をテーマとするガイダンスを行いました。

先週までの模擬授業の3つのテーマは、この授業の中で学んできたことですが、このテーマは直接は授業では説明がなかったので、学生たちは図書館の情報源を使ってゼロから授業づくりを行いました。そして、学生たちが中学生向けのネット情報の見分け方として注目したものが「か」「ち」「も」「な」「い」という、情報の選別法です。

埼玉県の学校司書である木下通子さんの著書『知りたい気持ちに火をつけろ!-探求学習は学校図書館におまかせ』(岩波ジュニア新書)などを参考に、前の時間で各自が集めたホームページの情報が、この5つのポイントにきちんと当てはまるかどうかをチェックするワークも取り入れて、とても興味深い説明になっていました。

終了後の意見交換会では、「インターネット上の情報を見極めるのは大人でも難しい」という冒頭の説明は、中学生の関心を引き付ける上でとても効果的だと思ったが、せっかくなので、ではその難しいテクニックをなぜ今日説明できるのか?、実は学校司書という情報の専門家はそのテクニックを身に着けているので、今日は特別に教えてあげましょう、というような導入があるともっとよかったのでは?」という意見が寄せられました。

テーマ⑤ 「卒業する皆さまへ これからも図書館を活用しよう」は、1年間の探究学習が終了した翌週の、図書館での特別授業を想定して、中学を卒業する3年生に、学校図書館の司書からの最後のプレゼントとして、まとめの授業を行ってほしい、という担当教員からのオファーを受けたという想定のガイダンスです。

学生たちは、「入学時オリエンテーションがあるなら、卒業時のオリエンテーションもあってもよいのでは?」という着想の下、先行研究として、矢田純子さん(当時、箕面市立第一中学校司書)による実践を例にしながら、「これからも図書館を利用しよう」というテーマでの授業を行ってくれました。

矢田さんは「中学校の校種の特徴として、社会にでていく子どもたちへの責任を感じる」という考えの下で、「本や図書館と接点を持ちながら、暮らしていく、ということはどういうことかを考えてもらう」ために、「これからの図書館」というテーマで、3年生の卒業前の総合学習の時間を1時間もらってお話をされているそうです。(『学校図書館が図書館である意味を考えるー日常の活動から』日本図書館協会学校図書館部会 2015)

学生たちもこの考えに共感して、卒業後に進学だけでなく、社会に出る子どもたちがいることも想定しつつ、読者はもちろん、ビジネスの場面でも公共図書館を活用できること、図書館が様々な支援を行っていること、公共図書館の後ろには国立図書館という強い味方がいること、進学する子どもたちには学校図書館と公共図書館をこんな風に使い分けてほしい、という素敵なメッセージを送ってくれました。

模擬授業終了後の意見交換会では、「入学時だけでなく、卒業時にもこういうガイダンスがあることは知らなかった」という声が多く上がりましたが、授業を担当した学生たちは、「卒業時のガイダンスについては、先行研究がほとんど見つからなかったので、授業内容を考えるのがとても難しかった」「もっともっとこういう取り組みが広がっていけばいいなと思った」といった感想も寄せられました。

また、授業担当の先生からは、「今日のガイダンスのなかで、学校図書館にはない公共図書館の魅力の紹介がありましたが、もっともっとあるような気もしました。公共図書館をもっと利用しよう!、と子どもたち呼びかけるためには、司書自身が図書館をもっと使って、魅力を知っておく必要があると思います。そのためには学生の皆さんも学生生活の中でもっと図書館を使うことが大切ですよね」というまとめの言葉もありました。

前期の「学校図書館情報サービス論」の授業はこの日で終了しますが、学校司書のモデルカリキュラムは、このあとも、司書教諭とともに授業づくりを学ぶ「学習指導と学校図書館」、実際に小学校や中学校に出向いて読書教育の授業を担当する「読書と豊かな人間性」といった実習授業が待っています。

前回のブログにも書きましたが、沖縄県は小中学校も含めて、専任・専門の学校司書が全県域に配置されている「学校図書館先進地域」の一つと言われています。そして、先進地域だからこそ、学校現場での学校司書の教育力への期待は大きく、日々の読書はもちろん、情報サービスを通した探究学習などの支援も求められています。学校司書を目指す皆さんは、学校司書モデルカリキュラムが設置されている県内唯一の大学である沖縄国際大学にてぜひ一緒に学びましょう!