【図書館文化セミナーのプロジェクト第二弾がスタートしました! テーマは「電子図書館PR大作戦!」】

図書館司書課程通信

司書課程の学生たちが2年生になると受講することができる、アドバンスド科目「図書館文化セミナー」では、県内の図書館からのオファーを受けて、学生たちが大学の外に出て、司書課程で学んだ様々な知識・スキルを活かしてプロジェクトに取り組んでいく実習形式の授業を行っています。

9月末から取り組んでいた1つ目のプロジェクト、JICA沖縄図書資料室の皆様との連携による「せかいのおはなしかい」プロジェクトも無事に終了し、3回公演で200名近い参加者を集めて大成功に終わったのもつかの間、今週の授業からは2つ目のプロジェクトがスタートしました。

新しく学生たちが取り組むテーマは「電子書籍サービスのPRを通した利用者拡大プロジェクト」。

電子書籍サービスは、コロナ禍を背景として、2021年ごろから、沖縄県内の多数の図書館での導入が進んでおり、その比率は他府県よりも高いと言われています。しかしながら、コロナ禍での行動制限が完全に解除された現在では、どの図書館でも、利用がなかなか伸びていない実態もあるようです。

一方で、電子書籍を使ったサービスには、これまでの紙の書籍でのサービスにはマッチしてこなかった潜在的な利用者層を図書館に呼び込む可能性も期待されています。従来の紙の書籍でのサービスを大事にしつつも、書籍サービスをつかった潜在的な利用者層の掘り起こしや、利用者の利便性の拡大を戦略的に進めていくこともできるのではないか?、こうした目的をもって、今回のプロジェクトは、県内中部にある浦添市立図書館と、浦添市の学校図書館と協働しながら、電子書籍のPRを行うことになりました。

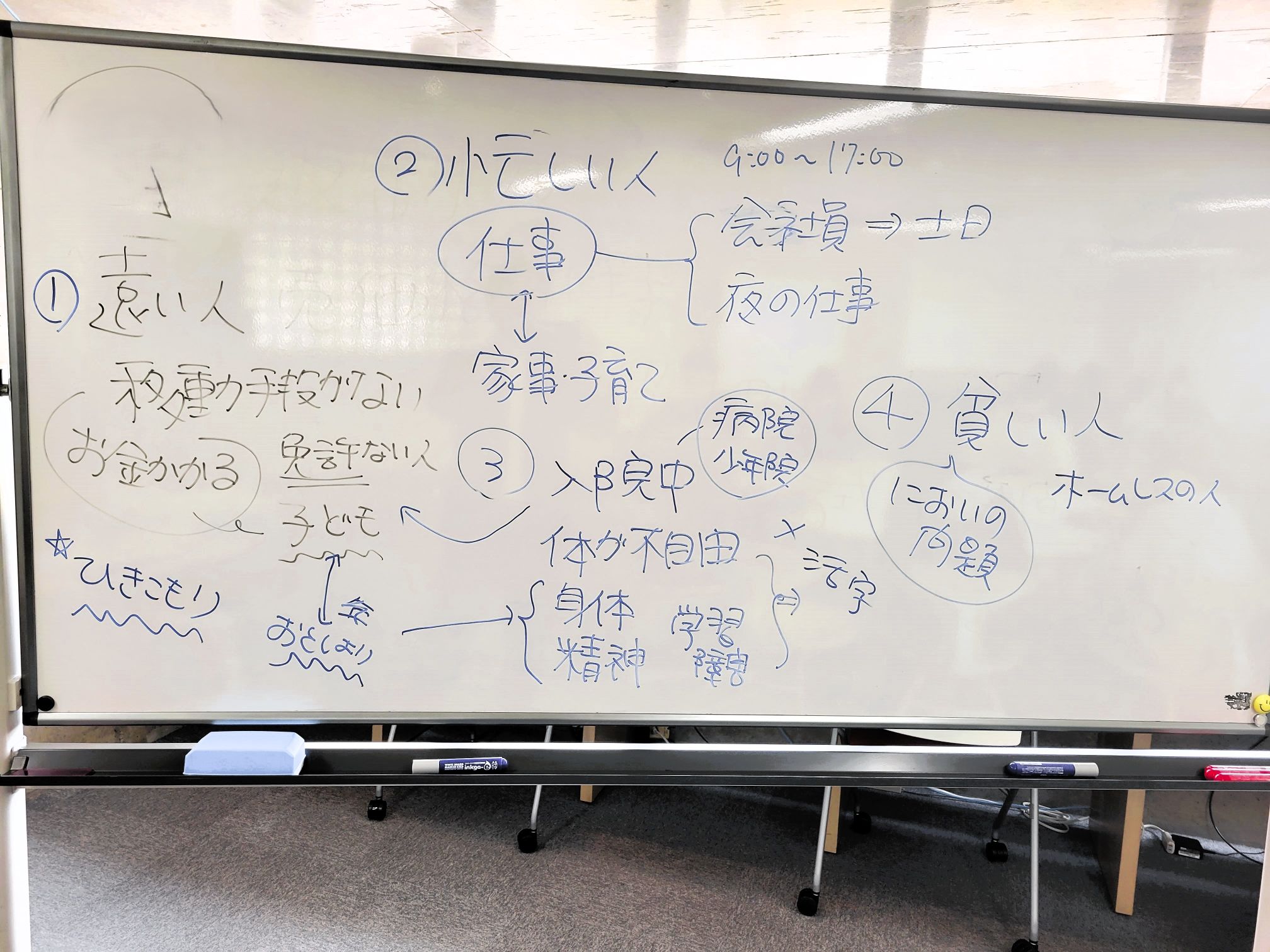

初回の授業では、学生たちの将来の進路目標をふまえて、公共図書館チームと学校図書館チームの2つに分かれて、次回の図書館訪問に備えて質問や、PR方法として取り組みたいことなどを話し合いました。

公共図書館チームでは、

「浦添市では電子図書館のサービスに力を入れているとのことですが、紙の本の貸出冊数と比較してどのくらいの利用がありますか?(貸出冊数など) 図書館カードを持っている利用者のうち、どのくらいの比率の人が電子図書館に登録していますか?」

「浦添市には大きな病院がありますが(最近、前田に移転して図書館から遠くなりましたが)、入院患者へのサービスは行われていますか? 市民以外でも電子図書館のカードを作ることは可能でしょうか?」

「電子図書館サービスには、日中は忙しくて図書館に行けない市民(仕事・家事・育児・介護など)、夜間働いている市民、図書館や移動図書館のスポットから離れた場所に住んでいて移動手段がない市民、入院中の市民(入院患者)、紙の書籍を利用しづらい特性のある市民、来館困難層(引きこもりの方々・身体機能が低下した高齢者・身分証がなく紙本を借りられないホームレスの方)などにとって、多様な利用価値があると思いますが、サービスの現状をふまえて、今回のプロジェクトで特にアピールをしたい利用者層はありますか?」

学校図書館チームでは、

「調べ学習・探究学習のなかで学校図書館はどのくらい使われていますか? GIGAスクール構想により、児童一人一人にタブレットが支給されてから、学校図書館が使われなくなった、インターネットにばかり頼るようになった、というような問題はおこっていませんか?」

「ディスレクシア、身体障がいなどの特性により、紙の本・活字の本では読みづらさを感じているような児童はいますか?」

「電子書籍のPR方法として、①図書館だよりの特別号の発行、②図書館内でのポスター掲示・チラシの配布、③電子図書館サービスに親しみを持ってもらうイベントとして子どもたちから「ゆるキャラ(学校図書館×電子図書館のキャラクター)」を公募する・子どもたちとキャラクターを考えるお絵描き教室(ワークショップ)の開催、といったことを考えています。こうした取り組みを行ってもよいでしょうか?」

といった質問をまとめました。

次回の授業ではグループ代表の2~3名が図書館を訪問し、電子書籍サービスの現状についてレクチャーを受けたり、質問への回答をいただきつつ、プロジェクトとして取り組みたい案をプレゼンして、意見交換を行う予定です。

新しいプロジェクトにもぜひご注目ください!

9月末から取り組んでいた1つ目のプロジェクト、JICA沖縄図書資料室の皆様との連携による「せかいのおはなしかい」プロジェクトも無事に終了し、3回公演で200名近い参加者を集めて大成功に終わったのもつかの間、今週の授業からは2つ目のプロジェクトがスタートしました。

新しく学生たちが取り組むテーマは「電子書籍サービスのPRを通した利用者拡大プロジェクト」。

電子書籍サービスは、コロナ禍を背景として、2021年ごろから、沖縄県内の多数の図書館での導入が進んでおり、その比率は他府県よりも高いと言われています。しかしながら、コロナ禍での行動制限が完全に解除された現在では、どの図書館でも、利用がなかなか伸びていない実態もあるようです。

一方で、電子書籍を使ったサービスには、これまでの紙の書籍でのサービスにはマッチしてこなかった潜在的な利用者層を図書館に呼び込む可能性も期待されています。従来の紙の書籍でのサービスを大事にしつつも、書籍サービスをつかった潜在的な利用者層の掘り起こしや、利用者の利便性の拡大を戦略的に進めていくこともできるのではないか?、こうした目的をもって、今回のプロジェクトは、県内中部にある浦添市立図書館と、浦添市の学校図書館と協働しながら、電子書籍のPRを行うことになりました。

初回の授業では、学生たちの将来の進路目標をふまえて、公共図書館チームと学校図書館チームの2つに分かれて、次回の図書館訪問に備えて質問や、PR方法として取り組みたいことなどを話し合いました。

公共図書館チームでは、

「浦添市では電子図書館のサービスに力を入れているとのことですが、紙の本の貸出冊数と比較してどのくらいの利用がありますか?(貸出冊数など) 図書館カードを持っている利用者のうち、どのくらいの比率の人が電子図書館に登録していますか?」

「浦添市には大きな病院がありますが(最近、前田に移転して図書館から遠くなりましたが)、入院患者へのサービスは行われていますか? 市民以外でも電子図書館のカードを作ることは可能でしょうか?」

「電子図書館サービスには、日中は忙しくて図書館に行けない市民(仕事・家事・育児・介護など)、夜間働いている市民、図書館や移動図書館のスポットから離れた場所に住んでいて移動手段がない市民、入院中の市民(入院患者)、紙の書籍を利用しづらい特性のある市民、来館困難層(引きこもりの方々・身体機能が低下した高齢者・身分証がなく紙本を借りられないホームレスの方)などにとって、多様な利用価値があると思いますが、サービスの現状をふまえて、今回のプロジェクトで特にアピールをしたい利用者層はありますか?」

学校図書館チームでは、

「調べ学習・探究学習のなかで学校図書館はどのくらい使われていますか? GIGAスクール構想により、児童一人一人にタブレットが支給されてから、学校図書館が使われなくなった、インターネットにばかり頼るようになった、というような問題はおこっていませんか?」

「ディスレクシア、身体障がいなどの特性により、紙の本・活字の本では読みづらさを感じているような児童はいますか?」

「電子書籍のPR方法として、①図書館だよりの特別号の発行、②図書館内でのポスター掲示・チラシの配布、③電子図書館サービスに親しみを持ってもらうイベントとして子どもたちから「ゆるキャラ(学校図書館×電子図書館のキャラクター)」を公募する・子どもたちとキャラクターを考えるお絵描き教室(ワークショップ)の開催、といったことを考えています。こうした取り組みを行ってもよいでしょうか?」

といった質問をまとめました。

次回の授業ではグループ代表の2~3名が図書館を訪問し、電子書籍サービスの現状についてレクチャーを受けたり、質問への回答をいただきつつ、プロジェクトとして取り組みたい案をプレゼンして、意見交換を行う予定です。

新しいプロジェクトにもぜひご注目ください!