【「Weekday Campus Visit」が開催! 琉球語・文学ゼミの様子をリポート】

おもしろ授業

大学の講義を高校生が直に体験することのできるWeekday Campus Visitが、2024年9月23日に開催されました。

この日は祝日で高校生はお休みですが、大学生は通常の出校日となっていて、大学生活を体験してもらうにはぴったりの一日。

日本文化学科では、3時間目に開講されている、近現代文学ゼミ、古典文学ゼミ、琉球語・文学ゼミの3つを開放して、高校生の皆さんに参加してもらいました。

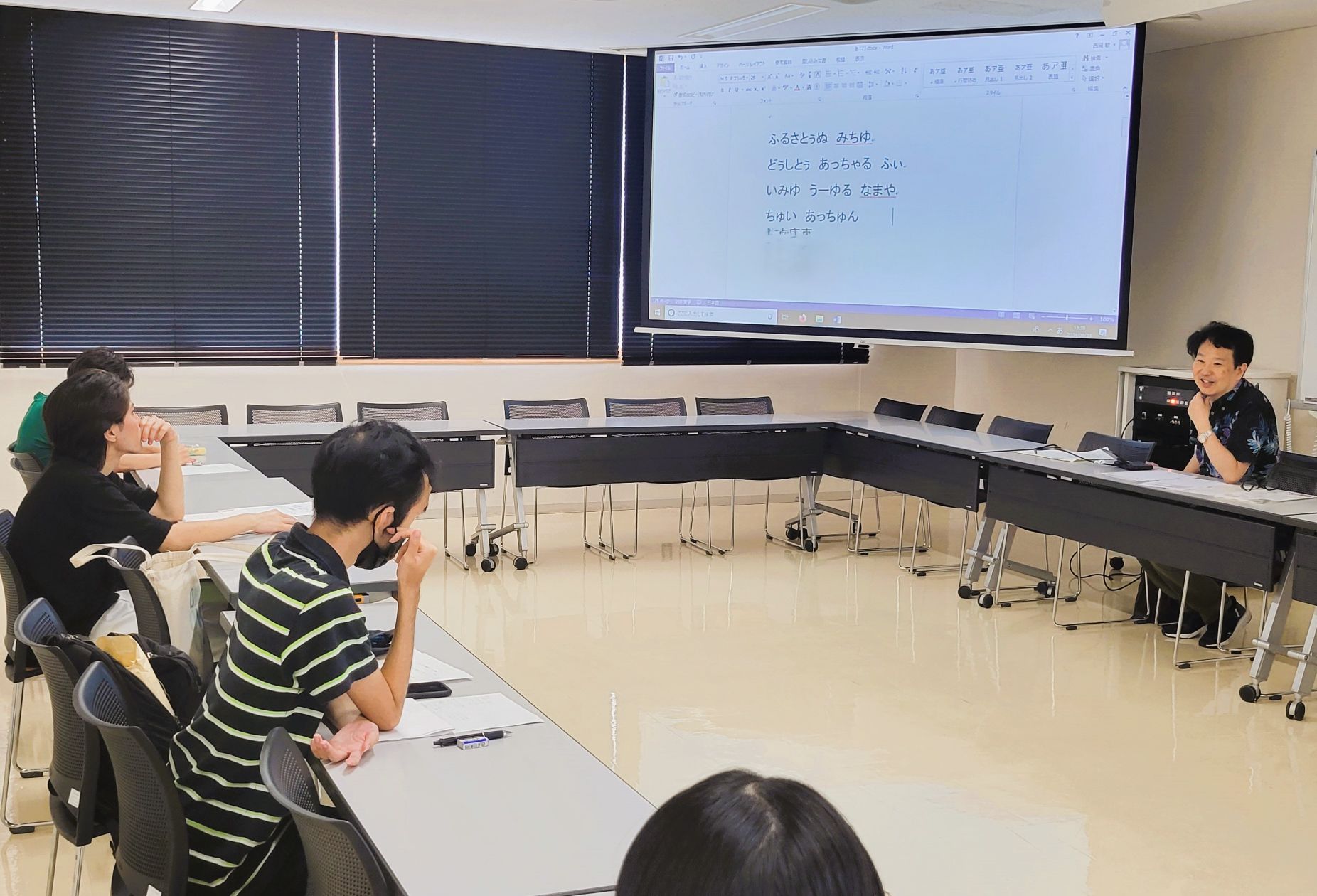

西岡敏先生が担当する琉球語・琉球文学ゼミでは3人の高校生のみなさんを迎え、「ウチナーグチで琉歌をつくろう(入門編)」というタイトルで、ゼミ生といっしょに琉歌を創作するワークショップ型の授業を行いました。

高校生とゼミ生に事前課題として、インターネットの「沖縄語辞典」を使って、自作の琉歌をつくってきてもらって、西岡先生が添削しながら、琉歌を仕上げていく、という内容です。

どうしても適当なウチナーグチが見つからないときは、日本語でもOKですが、和歌とは異なる独自の音数律「8・8・8・6」というルールは守らなければなりません。

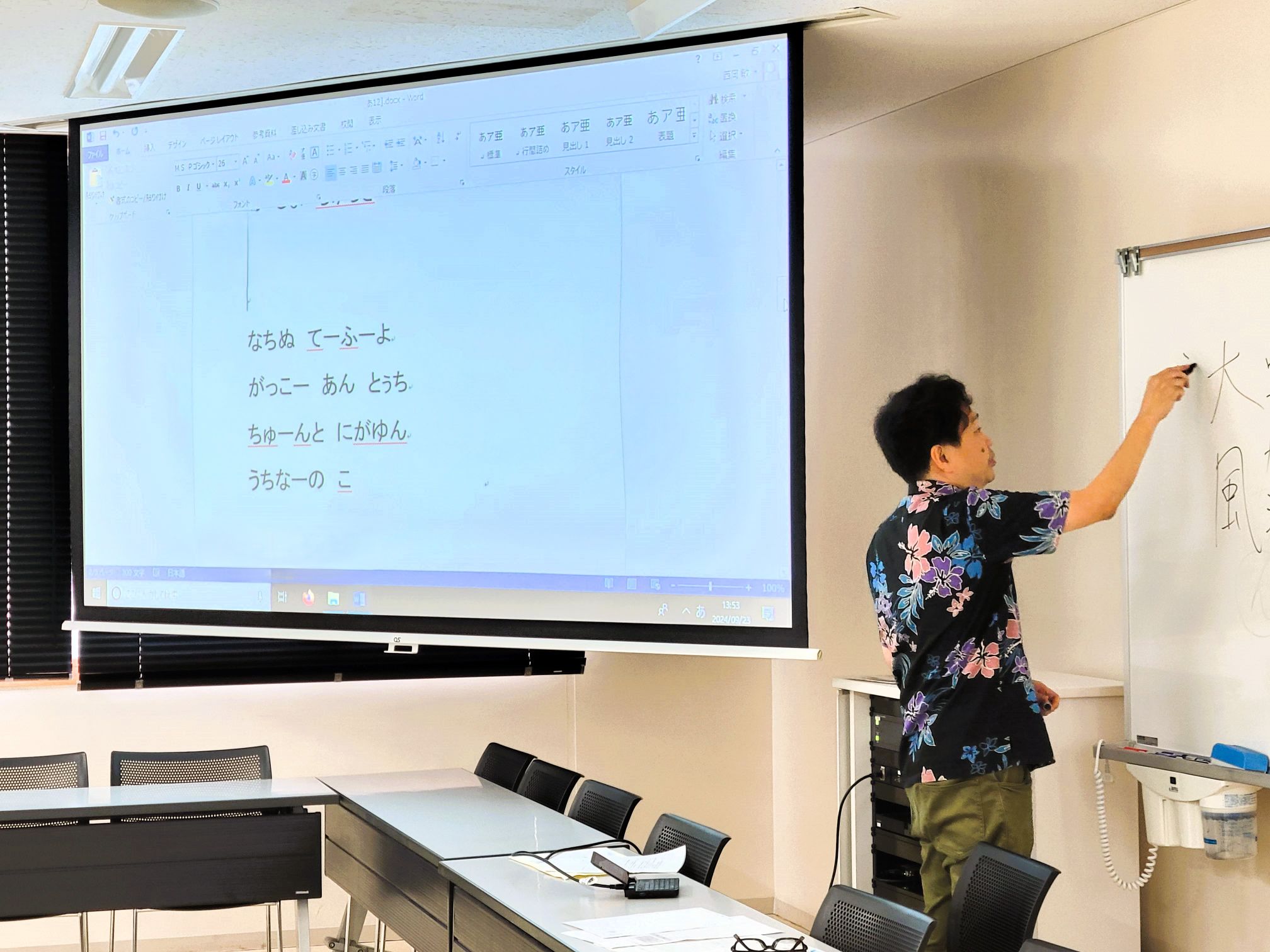

高校生の皆さんがつくってくれた歌は、「夏の終わりには台風が来るけれど、学校がない日に台風が来るのがちょっと残念」という日常をうたったもの、高校3年生の最後の体育祭の一瞬の美しさやはかなさを切り取ったもの、沖縄の自然への愛着や癒し、そして感謝の気持ちをテーマにしたものなどさまざまで、事前に頑張って考えてきてくれたことがとてもよく伝わってきました。

琉歌には、八・八・八・六の基本形式がありますが、和歌のような字余りはNG、5音と3音を組み合わせてよいが、4音4音はだめ、といった様々な細かいルールがあります。

高校生の皆さんから提出された課題を、西岡先生が琉球語の古い表現に置き換えたり、前後を入れ替えて音のリズムを整えたりして、どんどんブラッシュアップしていく様子をみて、学生たちの間からは「魔法使いみたい!」「琉球語の知識がすごい! さすが西岡先生!」という驚きの声も聞こえてきました。

ふだんのゼミとは少し違うワークショップ形式の授業でしたが、ゼミの学生たちはもちろん、高校生の皆さんも大学での学びを「楽しい!」と思ってもらえたのではないでしょうか?

琉球語、琉球文学を学びたい方はぜひ日本文化学科で一緒に学びましょう!

この日は祝日で高校生はお休みですが、大学生は通常の出校日となっていて、大学生活を体験してもらうにはぴったりの一日。

日本文化学科では、3時間目に開講されている、近現代文学ゼミ、古典文学ゼミ、琉球語・文学ゼミの3つを開放して、高校生の皆さんに参加してもらいました。

西岡敏先生が担当する琉球語・琉球文学ゼミでは3人の高校生のみなさんを迎え、「ウチナーグチで琉歌をつくろう(入門編)」というタイトルで、ゼミ生といっしょに琉歌を創作するワークショップ型の授業を行いました。

高校生とゼミ生に事前課題として、インターネットの「沖縄語辞典」を使って、自作の琉歌をつくってきてもらって、西岡先生が添削しながら、琉歌を仕上げていく、という内容です。

どうしても適当なウチナーグチが見つからないときは、日本語でもOKですが、和歌とは異なる独自の音数律「8・8・8・6」というルールは守らなければなりません。

高校生の皆さんがつくってくれた歌は、「夏の終わりには台風が来るけれど、学校がない日に台風が来るのがちょっと残念」という日常をうたったもの、高校3年生の最後の体育祭の一瞬の美しさやはかなさを切り取ったもの、沖縄の自然への愛着や癒し、そして感謝の気持ちをテーマにしたものなどさまざまで、事前に頑張って考えてきてくれたことがとてもよく伝わってきました。

琉歌には、八・八・八・六の基本形式がありますが、和歌のような字余りはNG、5音と3音を組み合わせてよいが、4音4音はだめ、といった様々な細かいルールがあります。

高校生の皆さんから提出された課題を、西岡先生が琉球語の古い表現に置き換えたり、前後を入れ替えて音のリズムを整えたりして、どんどんブラッシュアップしていく様子をみて、学生たちの間からは「魔法使いみたい!」「琉球語の知識がすごい! さすが西岡先生!」という驚きの声も聞こえてきました。

ふだんのゼミとは少し違うワークショップ形式の授業でしたが、ゼミの学生たちはもちろん、高校生の皆さんも大学での学びを「楽しい!」と思ってもらえたのではないでしょうか?

琉球語、琉球文学を学びたい方はぜひ日本文化学科で一緒に学びましょう!