【図書館司書課程でのプロジェクト科目でJICA沖縄図書資料室を訪問しました!】

図書館司書課程通信

沖縄国際大学日本文学科には県内唯一の図書館情報学ゼミが設置されており、司書職を目指して頑張っている学生たちが多数在籍しています。

2年生の後期から受講できる「図書館文化セミナー」という科目では、入学時から図書館の基礎科目を学んできた学生たちを対象とするアドバンスド科目(発展科目)として、図書館現場からの様々なオファーをうけて、学生たちが授業で学んだ知識・技能を地域社会に還元することをテーマとする実習を様々な形で取り入れています。

今年度の授業で学生たちが取り組む最初のプログラムは「多文化サービス体験」。

浦添市にあるJICA沖縄という国の機関に設置されている図書資料室の司書スタッフの皆さんにご指導をいただきながら、沖縄で生活する外国人とともに、その国の文化や言語を伝え、多文化共生を目指す「世界のおはなし会」に取り組むことになっています。

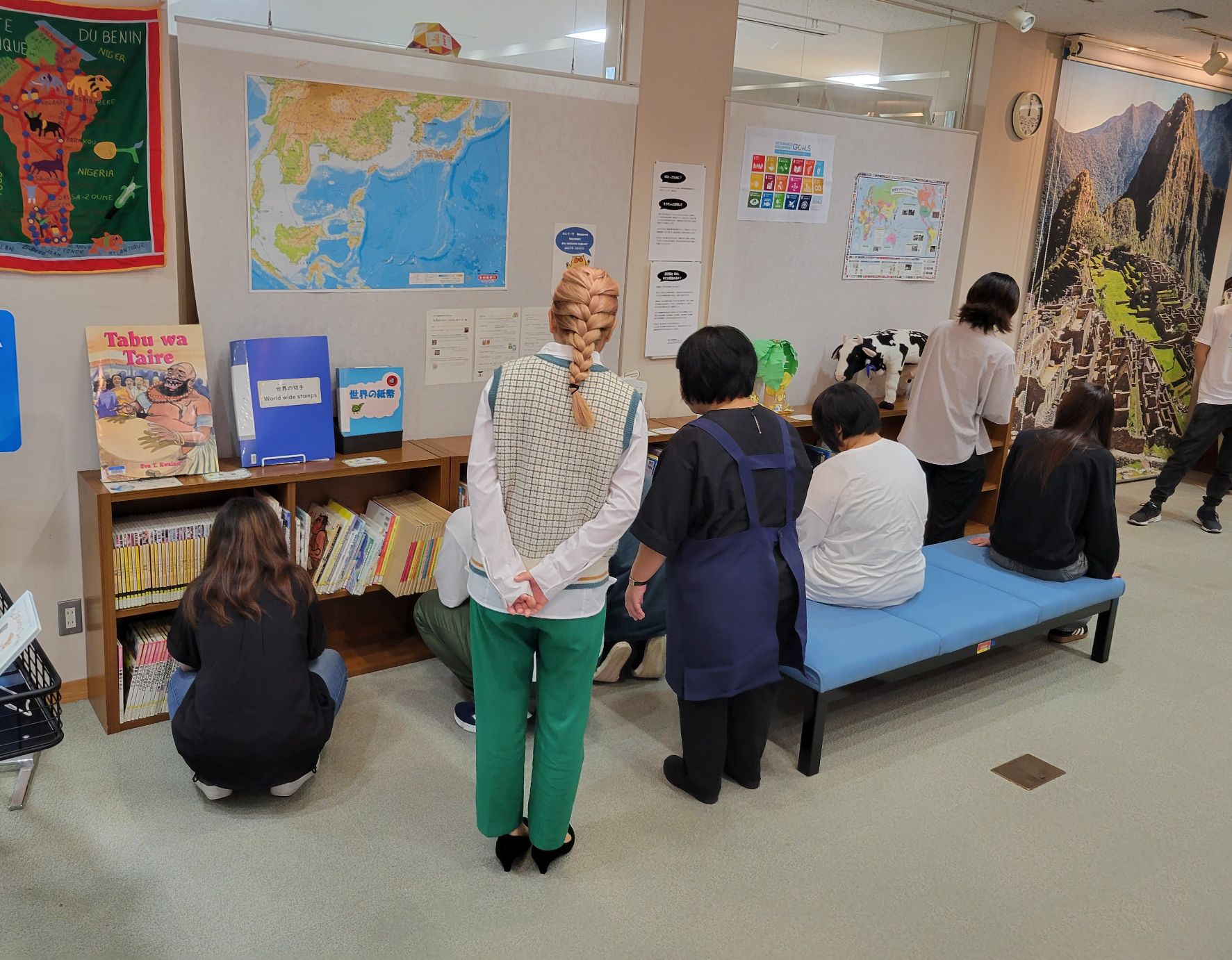

10月4日(金)、大学のバスを利用して、JICA沖縄図書資料室を訪問しました。

ご指導をお願いする図書資料室の島尻さんから、JICA沖縄の活動内容や、図書資料室のはたらき、そして「世界のおはなし会」を開催する上での注意点などのご説明をいただきました。

島尻さんからは、図書館での「おはなし会」という活動が子どもたちの心の成長にどのように役立つのか、そして、図書館の多文化サービスの一つとして「おはなし会」を開催する意義はなにか、など、司書を目指す学生たちにとって大切なこともたくさん教えていただきました。

具体的には、世界のおはなし会では相手の国の文化をリスペクトすることが大切、国によっては情報がすごく少なかったり、ネットで調べたことは正しくなかったり、古い情報だったりするので、うのみにせず、きちんと確認すること、おはなし会のプログラムには「余白」が大切、時間ギリギリのプログラムをつくってしまうと、進行で手一杯になってしまうので、子どもの様子を見ながら余裕をもって進められるような内容にする、おはなし会で読み手が緊張していると、子どもたちにも伝わってしまうので、自分自身が楽しむことが大切、などなど、ふだんの講義形式の授業ではなかなか学ぶことができない十背tン的な知識を体験的に深く学ぶことができたようです。

この日の授業では島尻さんから、外国人の話者として参加して下さる3人の方の紹介もありました。

全員が、県費留学生として9月から来沖している方で、韓国、フランス、ペルーから来られた方です。沖縄国際大学にも日本語を学習に来ておられます。

島尻さんのご説明のあとは、図書資料室内にある絵本コーナを見せていただき、世界のおはなし会に使えそうな本の選書を行いました。

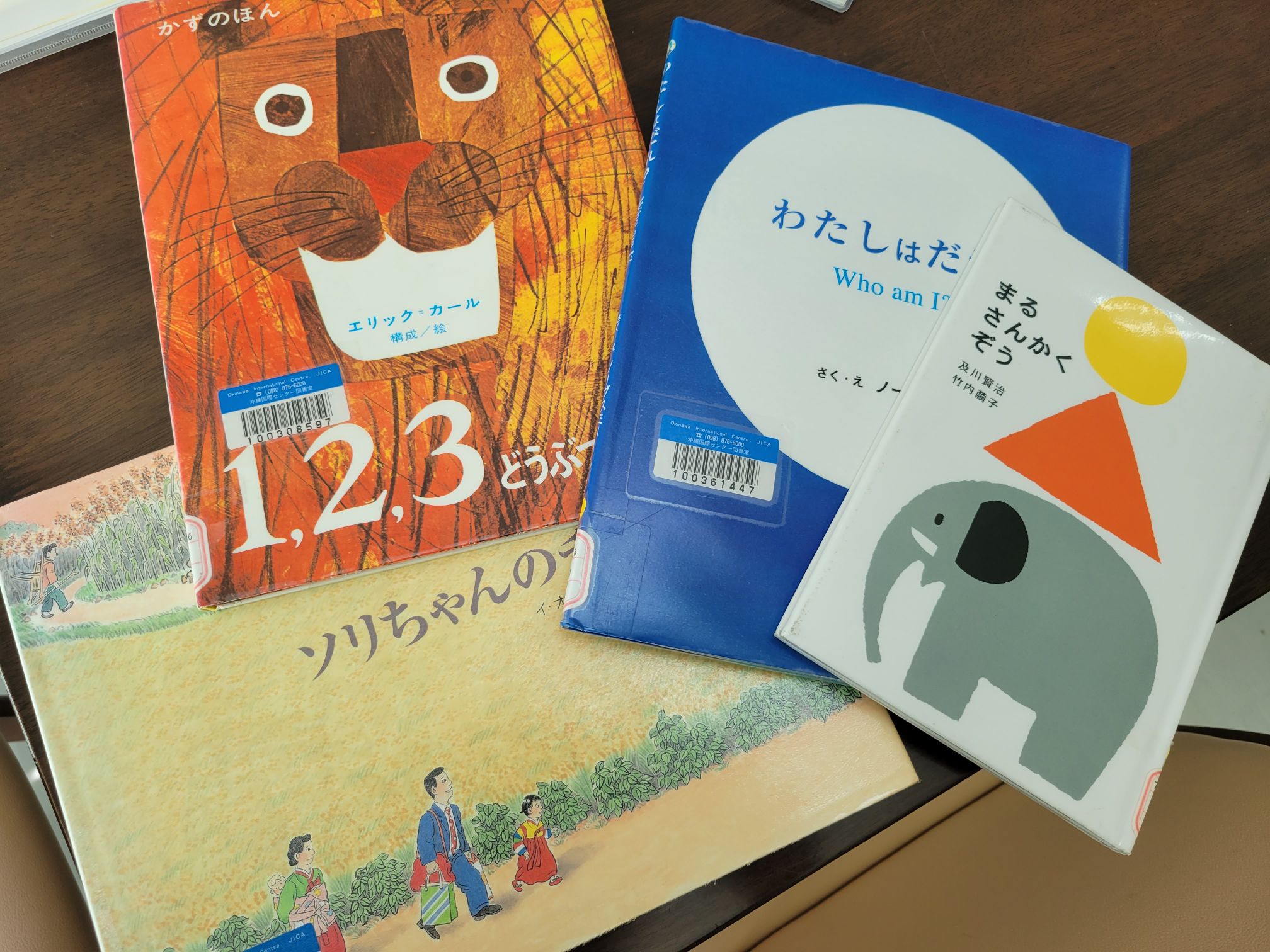

島尻さんにアドバイスをいただきながら、JICA図書資料室でお借りした資料はこちらです。

世界のおはなし会で人気のエリックカールの絵本や、簡単な日本語で物語が進む絵本、ほかにも、韓国の話者の方がいるということで、韓国で有名な絵本(日本語訳版)なども選んでみました。

次回の授業では、3つのグループに分けて、世界のおはなし会のプログラムづくりをスタートさせます。

学生たちのプロジェクトに引き続きご期待ください!

2年生の後期から受講できる「図書館文化セミナー」という科目では、入学時から図書館の基礎科目を学んできた学生たちを対象とするアドバンスド科目(発展科目)として、図書館現場からの様々なオファーをうけて、学生たちが授業で学んだ知識・技能を地域社会に還元することをテーマとする実習を様々な形で取り入れています。

今年度の授業で学生たちが取り組む最初のプログラムは「多文化サービス体験」。

浦添市にあるJICA沖縄という国の機関に設置されている図書資料室の司書スタッフの皆さんにご指導をいただきながら、沖縄で生活する外国人とともに、その国の文化や言語を伝え、多文化共生を目指す「世界のおはなし会」に取り組むことになっています。

10月4日(金)、大学のバスを利用して、JICA沖縄図書資料室を訪問しました。

ご指導をお願いする図書資料室の島尻さんから、JICA沖縄の活動内容や、図書資料室のはたらき、そして「世界のおはなし会」を開催する上での注意点などのご説明をいただきました。

島尻さんからは、図書館での「おはなし会」という活動が子どもたちの心の成長にどのように役立つのか、そして、図書館の多文化サービスの一つとして「おはなし会」を開催する意義はなにか、など、司書を目指す学生たちにとって大切なこともたくさん教えていただきました。

具体的には、世界のおはなし会では相手の国の文化をリスペクトすることが大切、国によっては情報がすごく少なかったり、ネットで調べたことは正しくなかったり、古い情報だったりするので、うのみにせず、きちんと確認すること、おはなし会のプログラムには「余白」が大切、時間ギリギリのプログラムをつくってしまうと、進行で手一杯になってしまうので、子どもの様子を見ながら余裕をもって進められるような内容にする、おはなし会で読み手が緊張していると、子どもたちにも伝わってしまうので、自分自身が楽しむことが大切、などなど、ふだんの講義形式の授業ではなかなか学ぶことができない十背tン的な知識を体験的に深く学ぶことができたようです。

この日の授業では島尻さんから、外国人の話者として参加して下さる3人の方の紹介もありました。

全員が、県費留学生として9月から来沖している方で、韓国、フランス、ペルーから来られた方です。沖縄国際大学にも日本語を学習に来ておられます。

島尻さんのご説明のあとは、図書資料室内にある絵本コーナを見せていただき、世界のおはなし会に使えそうな本の選書を行いました。

島尻さんにアドバイスをいただきながら、JICA図書資料室でお借りした資料はこちらです。

世界のおはなし会で人気のエリックカールの絵本や、簡単な日本語で物語が進む絵本、ほかにも、韓国の話者の方がいるということで、韓国で有名な絵本(日本語訳版)なども選んでみました。

次回の授業では、3つのグループに分けて、世界のおはなし会のプログラムづくりをスタートさせます。

学生たちのプロジェクトに引き続きご期待ください!