【図書館情報学研究室のみなさんが、高校生ビブリオバトル県大会のお手伝いに行ってきました!】

図書館司書課程通信

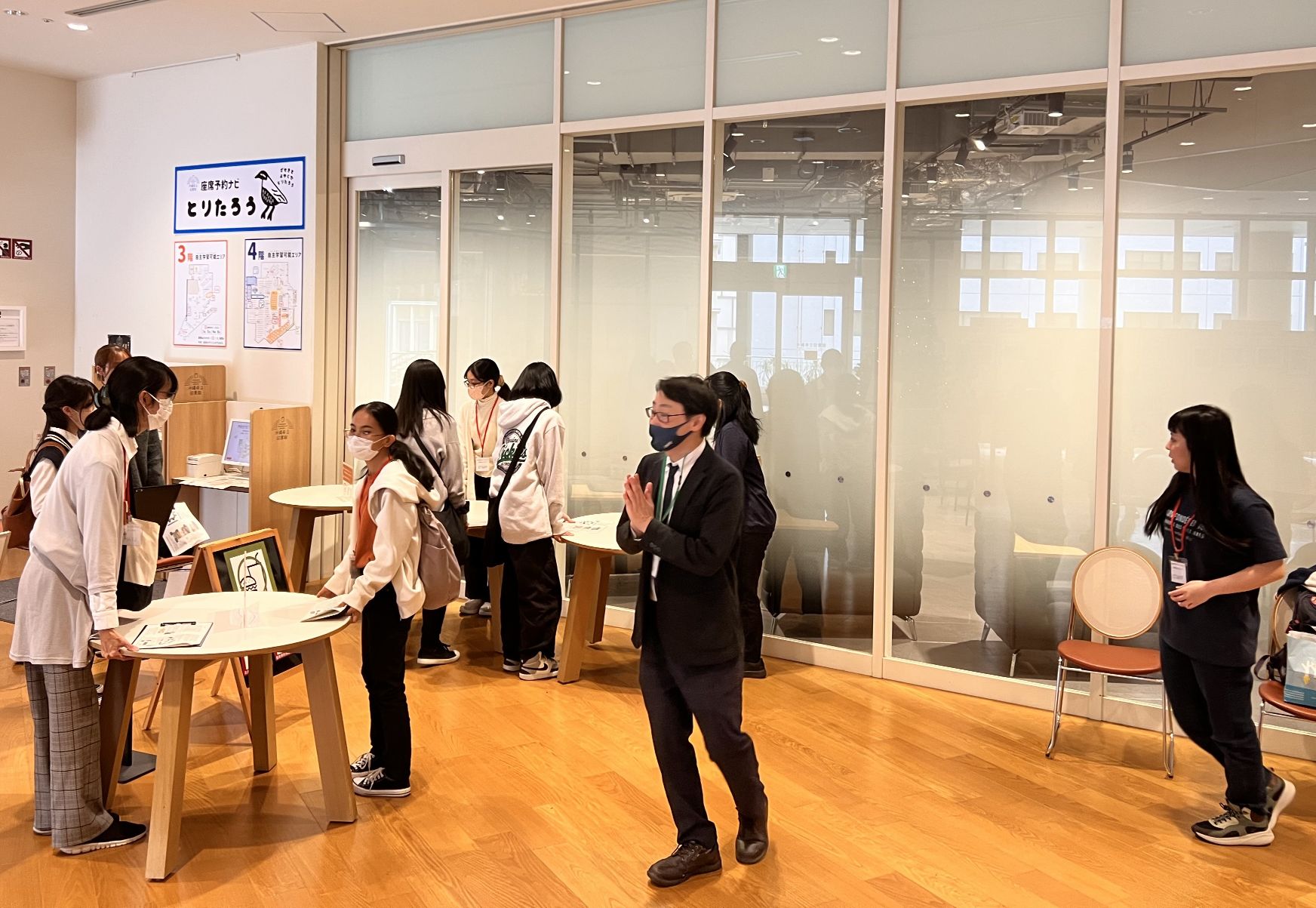

2024年12月15日(日)、沖縄県立図書館にて、「全国高等学校ビブリオバトル沖縄県大会2024」が開催され、日本文化学科の山口先生、名城先生はじめ、図書館情報学研究室のメンバーや、1年生のボランティアメンバーがお手伝いに行ってきました。

この大会は前年度までは県の高校の先生たちが主催していましたが、今年度からは実行委員会形式での開催となり、沖縄国際大学司書課程の授業も担当して下さっている、琉球大学の望月道浩先生が実行委員長、日文の山口先生が事務局や当日の司会進行を務め、名城先生や県立図書館の司書の皆さん(日文卒業生の職員の方も!)、県教育委員会の図書館教育担当の先生もメンバーとして加わって、県内の図書館関係者が広く手を取り合って開催する運びとなりました。

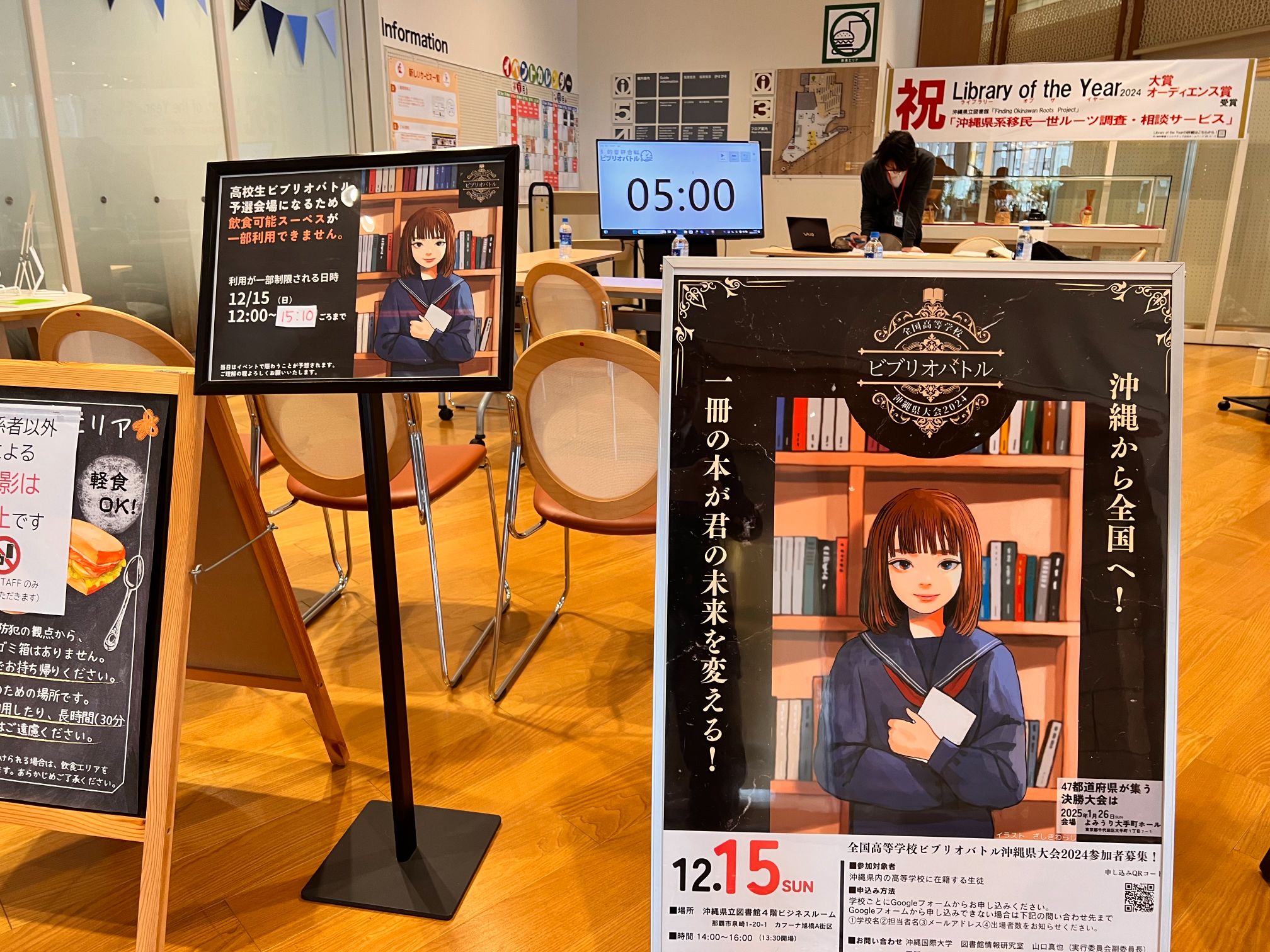

実行委員会形式での開催は初めてでしたが、例年以上の参加申し込みがあり、仮申し込みの段階では13学校19名、本申込みの際に各学校での予選なども開催していただき、最終的には11校16名(当日欠席1名)が参加する大会となりました。

参加申し込みが予想より多かったため、急遽、5人ずつの予選会を開催することになり、県立図書館の皆様のご協力の下、本会場となる4Fビジネスルームの他に、3Fエントランスホール、3F子どもの読書活動推進研究室も会場に追加し、3か所同時での予選会を開催した上で、それぞれのチャンプによる決選を開催することになりました。

開催日となった12月15日は、現在の場所に県立図書館が2018年にリニューアル移転した記念日ということもあり、県立図書館にはたくさんの利用者が訪れていて、3会場ともたくさんの観客の方にご観覧いただきました。

各会場での接戦を勝ち抜いた3名の代表による決選の会場にも、会場に入りきらないくらいの来場があり、延べ人数で130名を超える方々の参加がありました。たくさんのご来場に心から感謝申し上げます。

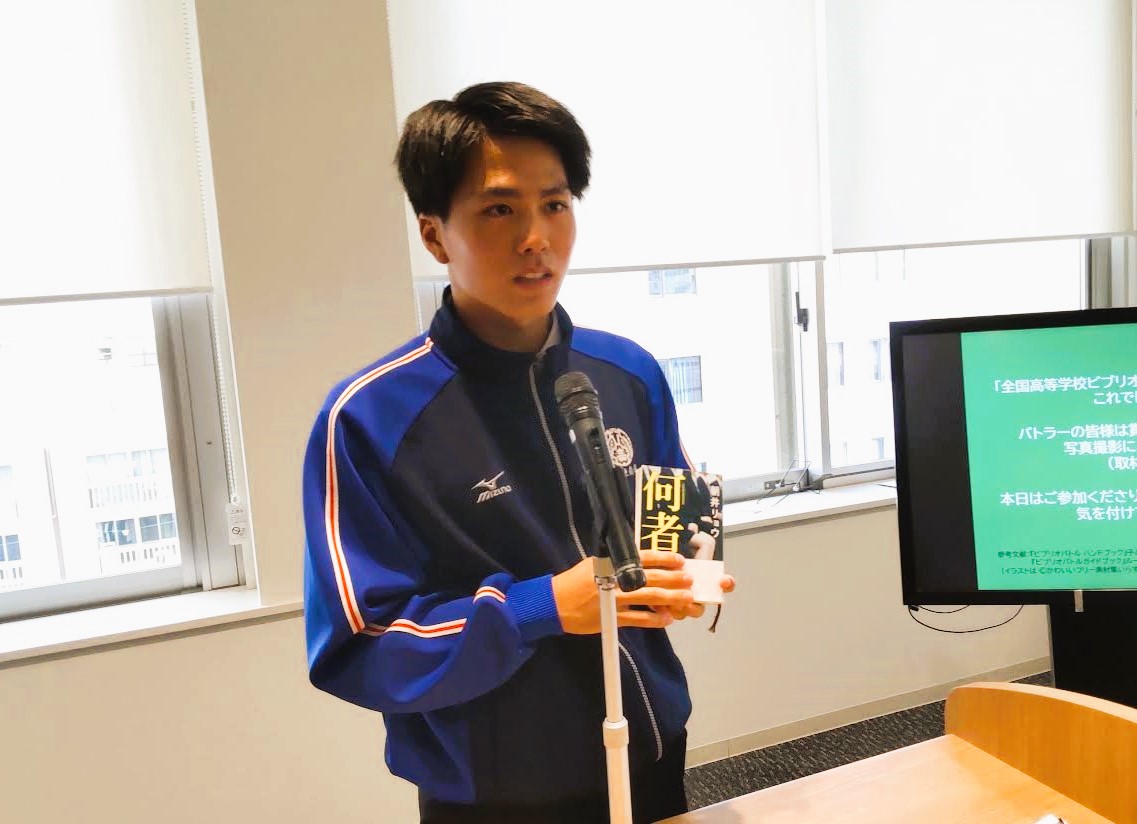

3人による決選を制してチャンプ本となったのは、首里高校の生徒さんが紹介した『何者』(朝井リョウ著)。

準チャンプ本は、宮古高校の2年生が紹介した『アルケミスト 夢を旅した少年 』(パウロ・コエーリョ著)、辺土名高校の1年生が紹介した『四畳半神話大系』)(森見登美彦著)となりました。

ボランティアとして参加してくれた学生たちも、学生委員として会場の設営や受付、予選会場への誘導、投票用紙の回収、集計のほか、予選・決選の各会場で、バトルを盛り上げるための質問にも積極的に手を挙げてくれました。

当日のスタッフの中には、今年度の図書館司書の採用試験に現役合格した4年生も複数名含まれていました。来年の春から高校の学校司書に着任予定の学生からは「次年度はぜひ生徒を連れて参加したいです!」という感想やが、また、国立大学図書館に採用が決まっている学生も「高校生だけでなく、大学の大会もあると聞いたので、ぜひ図書館で関わることができないか考えてみたいです」というコメントが届きました。

取材ノート担当の3年生からは次のような感想も寄せられました。

「質問タイムで手が上がらなかった場合に、学生委員が発言して質問を促してほしいと頼まれていましたが、「その本を手に取ったきっかけは?」「どの主人公が好きですか?」など、発表者同士でどんどん質問が飛び交って、学生委員の出番はいい意味であまりありませんでした。ビブリオバトルは、演台でプレゼンをするイベント型のイメージがありましたが、今回の予選のような、机を囲んで、発表者同士が近い距離で、おしゃべりをするように取り組む「ワークショップ型」もあることを今回の大会で初めて知りました。ワークショップ型のアットホームな雰囲気がそのまま質問のしやすさにもつながっていたように思います。私もぜひビブリオバトルをやってみたいなと思いました。」

「私はA会場の予選を見学していたのですが、決選に進んだ生徒さんのプレゼンが予選とは全然違っていてびっくり。予選では最後の方で話していたことを、決選では最初の方に話していて、緊張して順番を間違えたのかな?、と思っていたのですが、全体的にあたらしいプレゼンになっていて、予選での反省点をふまえて、短い休憩時間に再構築して決選に臨んでいたことが分かってびっくりしました。県大会のチャンプ本となった『何者』は、帰りに書店に寄ったところ置いてあったので迷わずに購入しました。この日は県内の書店で何冊も、高校生が紹介した本が売れたのではないかなと思います。」

今回の県大会で優勝するとなんと全国大会への出場権を得ることができます。全国47都道府県の代表による全国大会ももう10回ほど開催されているのですが、2022年1月に開催された全国大会では、な、なんと沖縄県代表の小松さんが全国1位、グランドチャンプに輝いています。この日も、本大会の開催を知って、小松さんが会場に駆けつけてくれて、全国大会の様子を教えてくだり、励ましのメッセージも伝えてくれました。

「今日は予選、決選とたくさん本を知ることができたと思います。私は全国大会の予選で出会った他の県の生徒さんとは今もやり取りが続いています。ビブリオバトルにはたくさんの本と人との出会いがつまっています。1年生、2年生の皆さんはぜひ来年もチャレンジしてください」と小松さん。

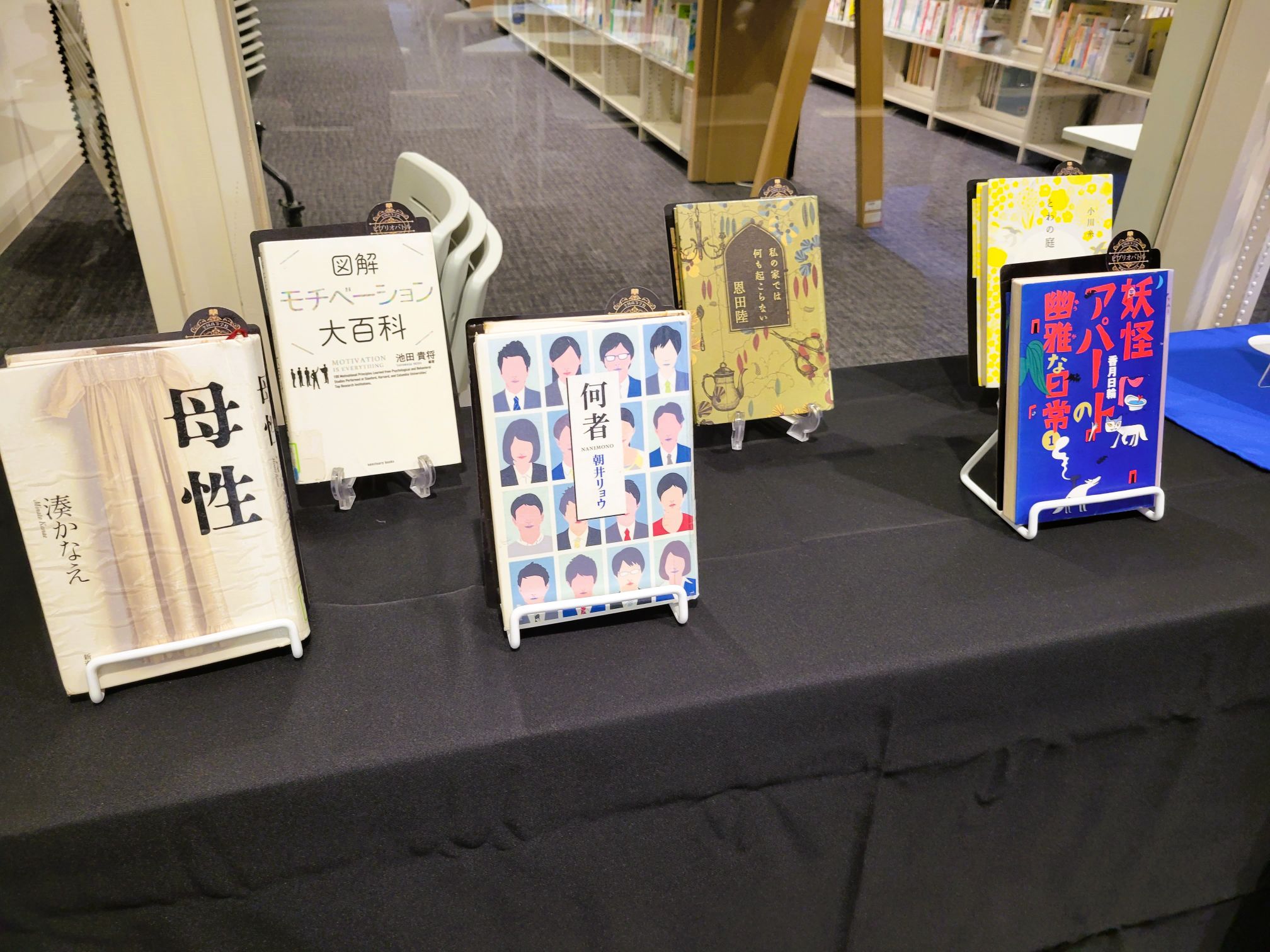

小松さんのおっしゃる通り、この日の予選会では、『すばらしい新世界』(オルダス・ハクスリー著)、『とわの庭』(小川糸著)、『15歳のテロリスト』(松村涼哉著)、『妖怪アパートの幽雅な日常』(香月日輪著)、『世界一美味しい手抜きごはん最速!やる気のいらない100レシピ』(はらぺこグリズリー著)、『図解モチベーション大百科』(池田貴将著)、『ふる本屋』(日向理恵子著)、『私の家では何も起こらない』(恩田陸著)、『冬の朝、そっと担任を突き落とす』(白河三兎著)、『告白予行練習 大嫌いなはずだった。』(香坂茉里著)、『母性』』(湊かなえ著)などなど、たくさんの本との出会いがありました。

決選会場の後ろには、県立図書館のスタッフの皆さんが、発表者が紹介した本をすぐに借りられるように本の展示コーナーを作ってくださいました。終了後もこの展示コーナーの周辺で、本を挟んで様々な年代の方々が交流したり、発表者へ感想を伝えたりする場面が見られ、ビブリオバトルの、「人を通して本を知る 本を通して人を知る」というコンセプトが十分に発揮された大会になったように思います。

来年からの司書としての採用が決まっている4年生はもちろん、司書を目指してがんばっている1~3年生の学生たちも、読書活動の大切さやイベントの運営方法を裏方として学ぶことができた、とても貴重な機会になりました。発表者の高校生の皆様、ご引率いただいた先生方、保護者の皆様、ご観覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。

この大会は前年度までは県の高校の先生たちが主催していましたが、今年度からは実行委員会形式での開催となり、沖縄国際大学司書課程の授業も担当して下さっている、琉球大学の望月道浩先生が実行委員長、日文の山口先生が事務局や当日の司会進行を務め、名城先生や県立図書館の司書の皆さん(日文卒業生の職員の方も!)、県教育委員会の図書館教育担当の先生もメンバーとして加わって、県内の図書館関係者が広く手を取り合って開催する運びとなりました。

実行委員会形式での開催は初めてでしたが、例年以上の参加申し込みがあり、仮申し込みの段階では13学校19名、本申込みの際に各学校での予選なども開催していただき、最終的には11校16名(当日欠席1名)が参加する大会となりました。

参加申し込みが予想より多かったため、急遽、5人ずつの予選会を開催することになり、県立図書館の皆様のご協力の下、本会場となる4Fビジネスルームの他に、3Fエントランスホール、3F子どもの読書活動推進研究室も会場に追加し、3か所同時での予選会を開催した上で、それぞれのチャンプによる決選を開催することになりました。

開催日となった12月15日は、現在の場所に県立図書館が2018年にリニューアル移転した記念日ということもあり、県立図書館にはたくさんの利用者が訪れていて、3会場ともたくさんの観客の方にご観覧いただきました。

各会場での接戦を勝ち抜いた3名の代表による決選の会場にも、会場に入りきらないくらいの来場があり、延べ人数で130名を超える方々の参加がありました。たくさんのご来場に心から感謝申し上げます。

3人による決選を制してチャンプ本となったのは、首里高校の生徒さんが紹介した『何者』(朝井リョウ著)。

準チャンプ本は、宮古高校の2年生が紹介した『アルケミスト 夢を旅した少年 』(パウロ・コエーリョ著)、辺土名高校の1年生が紹介した『四畳半神話大系』)(森見登美彦著)となりました。

ボランティアとして参加してくれた学生たちも、学生委員として会場の設営や受付、予選会場への誘導、投票用紙の回収、集計のほか、予選・決選の各会場で、バトルを盛り上げるための質問にも積極的に手を挙げてくれました。

当日のスタッフの中には、今年度の図書館司書の採用試験に現役合格した4年生も複数名含まれていました。来年の春から高校の学校司書に着任予定の学生からは「次年度はぜひ生徒を連れて参加したいです!」という感想やが、また、国立大学図書館に採用が決まっている学生も「高校生だけでなく、大学の大会もあると聞いたので、ぜひ図書館で関わることができないか考えてみたいです」というコメントが届きました。

取材ノート担当の3年生からは次のような感想も寄せられました。

「質問タイムで手が上がらなかった場合に、学生委員が発言して質問を促してほしいと頼まれていましたが、「その本を手に取ったきっかけは?」「どの主人公が好きですか?」など、発表者同士でどんどん質問が飛び交って、学生委員の出番はいい意味であまりありませんでした。ビブリオバトルは、演台でプレゼンをするイベント型のイメージがありましたが、今回の予選のような、机を囲んで、発表者同士が近い距離で、おしゃべりをするように取り組む「ワークショップ型」もあることを今回の大会で初めて知りました。ワークショップ型のアットホームな雰囲気がそのまま質問のしやすさにもつながっていたように思います。私もぜひビブリオバトルをやってみたいなと思いました。」

「私はA会場の予選を見学していたのですが、決選に進んだ生徒さんのプレゼンが予選とは全然違っていてびっくり。予選では最後の方で話していたことを、決選では最初の方に話していて、緊張して順番を間違えたのかな?、と思っていたのですが、全体的にあたらしいプレゼンになっていて、予選での反省点をふまえて、短い休憩時間に再構築して決選に臨んでいたことが分かってびっくりしました。県大会のチャンプ本となった『何者』は、帰りに書店に寄ったところ置いてあったので迷わずに購入しました。この日は県内の書店で何冊も、高校生が紹介した本が売れたのではないかなと思います。」

今回の県大会で優勝するとなんと全国大会への出場権を得ることができます。全国47都道府県の代表による全国大会ももう10回ほど開催されているのですが、2022年1月に開催された全国大会では、な、なんと沖縄県代表の小松さんが全国1位、グランドチャンプに輝いています。この日も、本大会の開催を知って、小松さんが会場に駆けつけてくれて、全国大会の様子を教えてくだり、励ましのメッセージも伝えてくれました。

「今日は予選、決選とたくさん本を知ることができたと思います。私は全国大会の予選で出会った他の県の生徒さんとは今もやり取りが続いています。ビブリオバトルにはたくさんの本と人との出会いがつまっています。1年生、2年生の皆さんはぜひ来年もチャレンジしてください」と小松さん。

小松さんのおっしゃる通り、この日の予選会では、『すばらしい新世界』(オルダス・ハクスリー著)、『とわの庭』(小川糸著)、『15歳のテロリスト』(松村涼哉著)、『妖怪アパートの幽雅な日常』(香月日輪著)、『世界一美味しい手抜きごはん最速!やる気のいらない100レシピ』(はらぺこグリズリー著)、『図解モチベーション大百科』(池田貴将著)、『ふる本屋』(日向理恵子著)、『私の家では何も起こらない』(恩田陸著)、『冬の朝、そっと担任を突き落とす』(白河三兎著)、『告白予行練習 大嫌いなはずだった。』(香坂茉里著)、『母性』』(湊かなえ著)などなど、たくさんの本との出会いがありました。

決選会場の後ろには、県立図書館のスタッフの皆さんが、発表者が紹介した本をすぐに借りられるように本の展示コーナーを作ってくださいました。終了後もこの展示コーナーの周辺で、本を挟んで様々な年代の方々が交流したり、発表者へ感想を伝えたりする場面が見られ、ビブリオバトルの、「人を通して本を知る 本を通して人を知る」というコンセプトが十分に発揮された大会になったように思います。

来年からの司書としての採用が決まっている4年生はもちろん、司書を目指してがんばっている1~3年生の学生たちも、読書活動の大切さやイベントの運営方法を裏方として学ぶことができた、とても貴重な機会になりました。発表者の高校生の皆様、ご引率いただいた先生方、保護者の皆様、ご観覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。