【司書課程のアドバンスド科目で作成した電子書籍PR動画を浦添市立図書館にお届けしました!】

図書館司書課程通信

図書館司書課程を受講中の2・3年生が受講するアドバンスド科目「図書館文化セミナー」では、浦添市立図書館からのオファーを受けて、昨年12月から今年の2月にかけて、浦添市の小学校ともコラボしながら、「電子図書館サービスPR大作戦」を進めてきました。

この日は、Aグループが取り組んだ、館内のデジタルサイネージ用の電子図書館のPR動画も、あれこれと試行錯誤を繰り返しながらも無事に完成しましたので、授業担当の山口先生から新城館長にお届けに行ってきました。

こちらでテスト公開しています。

https://www.youtube.com/shorts/syvdJA3BoRc

PR動画は、15秒のショート動画を4つのパートに分けて、8人グループが2名ずつ分かれて、それぞれの得意を活かしながら作成しました。

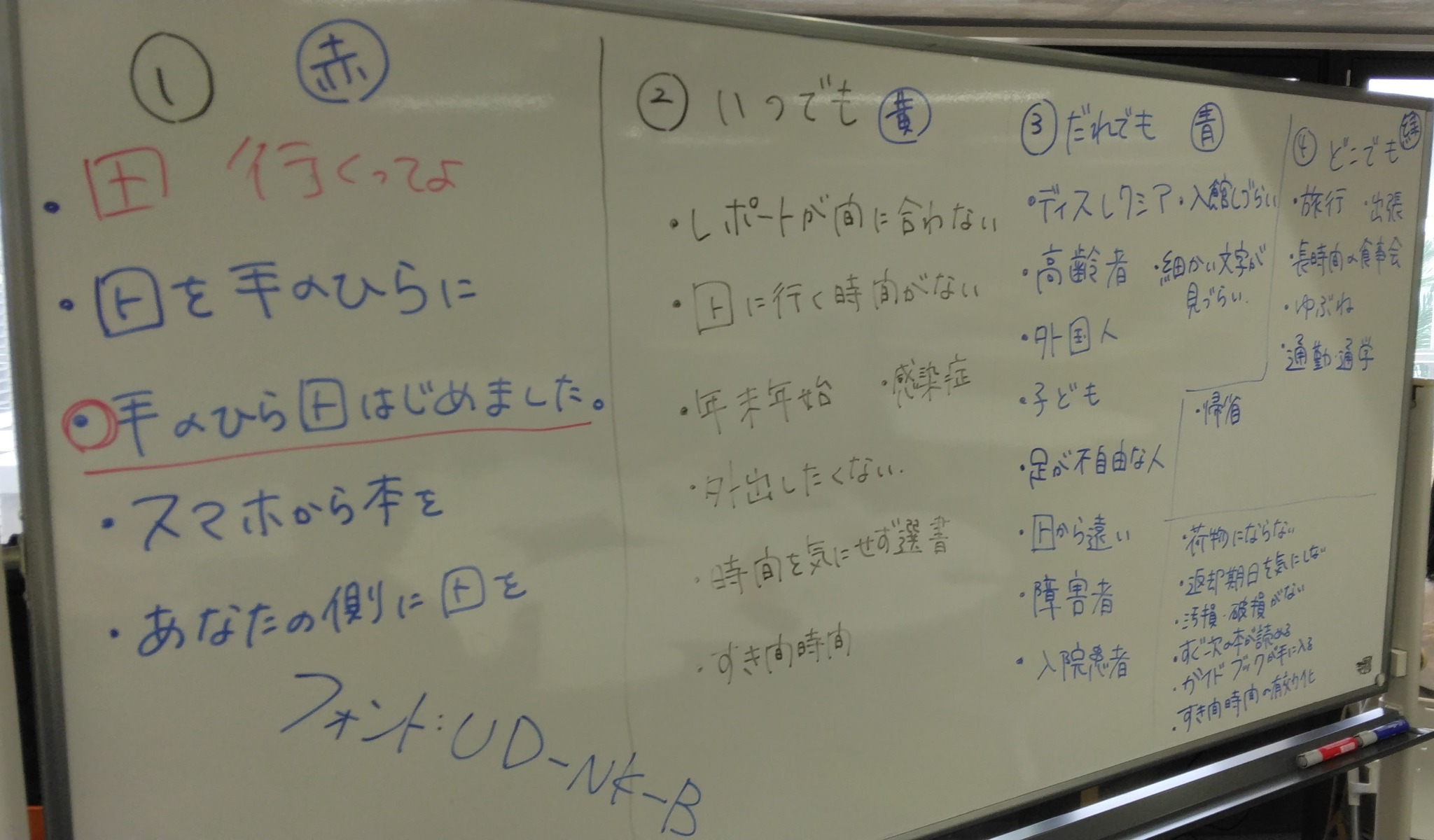

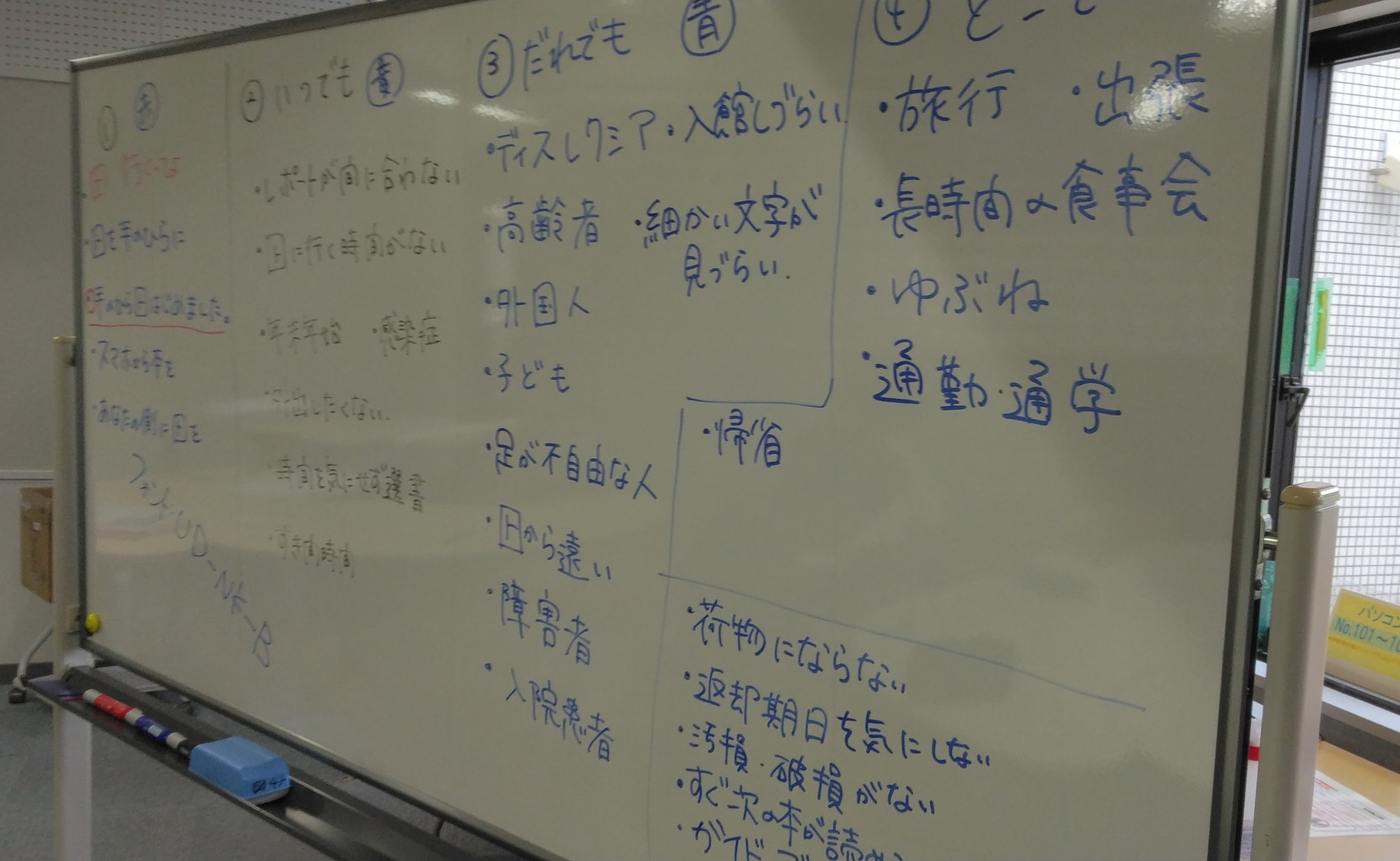

まず、第一パートでは「てのひらにとしょかんがやってきた!」という興味をひくキャッチコピーとそのイラスト(動画)を見せ、そのあと、現在の電子図書館のポスターにある「いつでも」「どこでも」という2つの要素を、(図書館カードをもっていれば)「いつでも」「だれでも」「どこでも」の3つに展開して、浦添市民の多様な生活シーンにマッチしたサービスであることをPRするようにしました。

「いつでも」のパートでは、次の「だれでも」パートと重複しないように、「時間」にこだわって、どのような状況の時に電子図書館が使えると便利なのか、イラストを使って説明しています。イラストを描く際には、外での仕事は男性の役割、家事・育児は女性の仕事、というジェンダーバイアスを感じさせないように工夫しました。

「だれでも」のパートでは、従来の来館型の、紙の書籍を用いたサービスでは、図書館を利用しづらい方々にとっての利便性をアピールを行っています。紙の書籍にはないアクセシビリティとして、電子書籍の機能である「文字の拡大」「フォントの変更」「ページ背景色の変更」「音声読み上げ」「読んでいる位置のハイライト」などの機能を紹介しつつ、文字での説明を読み取りづらい方々がいることを想定して、できるだけ「ピクトグラム」(フリーのもの)を使用するように努めました。身体障害を持つ方、読み書き障害(ディスレクシア)の方、高齢者など、誰ひとり取り残さずに図書館サービスを利用できることをアピールしています。

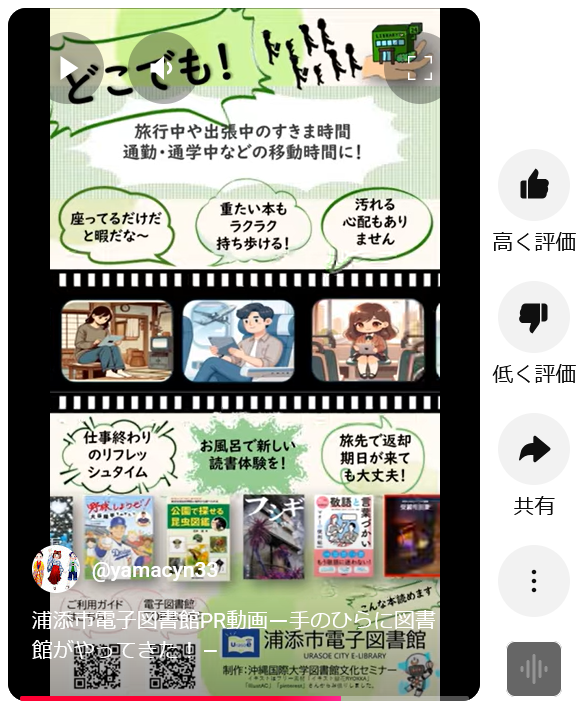

3つ目のパートでは、「どこでも」という、場所の要素を意識した、電子図書館を利用するメリットを伝えています。具体的には、旅行先、出張先、通勤通学中、入浴中など、どこでも読めるメリットとして、「荷物にならない」「汚れない・傷つかない・失くならない」「長期旅行でも返却期日を気にしなくてよい」といったメリットを紹介しています。

左から右へ流れるように書影も掲載し、電子図書館のイメージがさらに具体的に伝わるようにしています。具体的には、旅先で読みたい旅行ガイド・ご当地エッセイ、通学中に読みたいけど持ち運びするには重たい図鑑類、移動中に気軽に読む分厚いミステリー小説など、「どこでも」の要素にマッチする本を紹介するようにしました。

最後のパートでは、キャッチコピーと、製作者情報、「この動画は図書館司書を目指す学生たちが浦添市立図書館の皆様にご指導いただき作成しました」という説明を入れています。

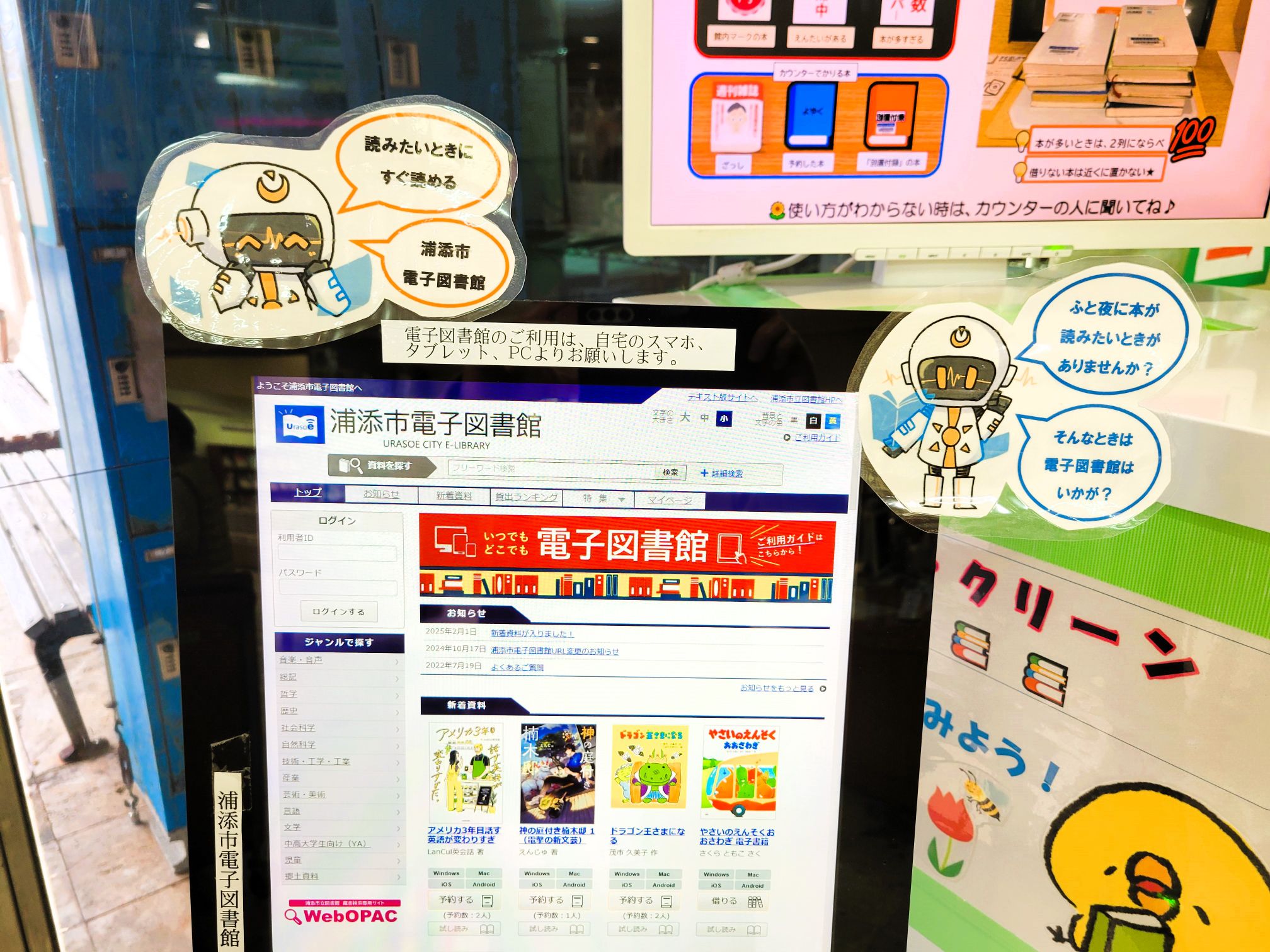

今回のプロジェクトでは、このチームの他にも、電子図書館に愛着を持ってもらうためのオリジナルマスコットキャラクターづくりと、浦添市の小学校での子どもたちによる投票も行っています。第1位になった、エレックくんは、すでに館内で大活躍。電子書籍のデモ機のナビゲート役として活用していただいています。

このPR動画は今後、図書館内や市役所のデジタルサイネージとして、また、市内の学校などでも活用していただけるそうです。

公開されましたらぜひご覧ください!

この日は、Aグループが取り組んだ、館内のデジタルサイネージ用の電子図書館のPR動画も、あれこれと試行錯誤を繰り返しながらも無事に完成しましたので、授業担当の山口先生から新城館長にお届けに行ってきました。

こちらでテスト公開しています。

https://www.youtube.com/shorts/syvdJA3BoRc

PR動画は、15秒のショート動画を4つのパートに分けて、8人グループが2名ずつ分かれて、それぞれの得意を活かしながら作成しました。

まず、第一パートでは「てのひらにとしょかんがやってきた!」という興味をひくキャッチコピーとそのイラスト(動画)を見せ、そのあと、現在の電子図書館のポスターにある「いつでも」「どこでも」という2つの要素を、(図書館カードをもっていれば)「いつでも」「だれでも」「どこでも」の3つに展開して、浦添市民の多様な生活シーンにマッチしたサービスであることをPRするようにしました。

「いつでも」のパートでは、次の「だれでも」パートと重複しないように、「時間」にこだわって、どのような状況の時に電子図書館が使えると便利なのか、イラストを使って説明しています。イラストを描く際には、外での仕事は男性の役割、家事・育児は女性の仕事、というジェンダーバイアスを感じさせないように工夫しました。

「だれでも」のパートでは、従来の来館型の、紙の書籍を用いたサービスでは、図書館を利用しづらい方々にとっての利便性をアピールを行っています。紙の書籍にはないアクセシビリティとして、電子書籍の機能である「文字の拡大」「フォントの変更」「ページ背景色の変更」「音声読み上げ」「読んでいる位置のハイライト」などの機能を紹介しつつ、文字での説明を読み取りづらい方々がいることを想定して、できるだけ「ピクトグラム」(フリーのもの)を使用するように努めました。身体障害を持つ方、読み書き障害(ディスレクシア)の方、高齢者など、誰ひとり取り残さずに図書館サービスを利用できることをアピールしています。

3つ目のパートでは、「どこでも」という、場所の要素を意識した、電子図書館を利用するメリットを伝えています。具体的には、旅行先、出張先、通勤通学中、入浴中など、どこでも読めるメリットとして、「荷物にならない」「汚れない・傷つかない・失くならない」「長期旅行でも返却期日を気にしなくてよい」といったメリットを紹介しています。

左から右へ流れるように書影も掲載し、電子図書館のイメージがさらに具体的に伝わるようにしています。具体的には、旅先で読みたい旅行ガイド・ご当地エッセイ、通学中に読みたいけど持ち運びするには重たい図鑑類、移動中に気軽に読む分厚いミステリー小説など、「どこでも」の要素にマッチする本を紹介するようにしました。

最後のパートでは、キャッチコピーと、製作者情報、「この動画は図書館司書を目指す学生たちが浦添市立図書館の皆様にご指導いただき作成しました」という説明を入れています。

今回のプロジェクトでは、このチームの他にも、電子図書館に愛着を持ってもらうためのオリジナルマスコットキャラクターづくりと、浦添市の小学校での子どもたちによる投票も行っています。第1位になった、エレックくんは、すでに館内で大活躍。電子書籍のデモ機のナビゲート役として活用していただいています。

このPR動画は今後、図書館内や市役所のデジタルサイネージとして、また、市内の学校などでも活用していただけるそうです。

公開されましたらぜひご覧ください!